文源 | 埃爾特(ID:altschool-edu)

作者 | Susan

這是 閱讀第一 人物故事專欄推薦好文

我在去年12月底,從美國回到中國,與家人團聚。我們已經九年沒有跟家裏人過一個團圓年了,這一次,孩子們大學放假,剛好趕上中國的春節,所以我們歡天喜地全家回了國。

回國後,大張旗鼓辦了很多年貨,也買了鞭炮准備過一個熱熱鬧鬧的春節。

但突然之間,疫情的消息就來了。武漢離我們很遠,但是朋友圈裏迅速蔓延開的恐怖氣氛,打亂了所有人的節奏,于是,這個春節等于還沒有開始就結束了。

大年初二一早,孩子們飛回美國上學,我們留在國內又待了一段時間。

像所有國人一樣,我們在家裏以自我隔離的狀態,度過了一個月時間。

這一個月裏,除了國內的疫情讓人覺得恐怖外,還有一件事讓我覺得有點不對勁。

孩子們回到美國,那裏一切平靜,非常平靜。沒有病例,沒有人戴口罩,紐約熙來攘往。孩子們回去以後,一直給我傳遞這樣的信息:一切照常,不用擔心。

孩子發給我的紐約街頭照片,熙來攘往,沒人戴口罩

可是越這樣我心裏就越是不踏實,紐約這樣的國際化大都市,來自世界各地的人在這裏川流不息,它真的會這樣平靜得躲過這樣巨大的瘟疫嗎?

我的孩子從中國回去的時候,沒有人測體溫,沒有人問他們接觸史,沒有人要求他們隔離。那麽就像他們這樣,從世界各地去紐約的人,沒有一個感染者,可能嗎?

到了二月下旬,停靠日本的鑽石公主號帶回去一些病例,然後零零散散地聽說一些病例。紐約還是那樣,沒有人戴口罩。並且聽到有亞洲人戴口罩被打的消息。

我越來越坐不住了,我在國內眼看著,親曆著,知道病毒是多麽可怕,潛伏的時候似乎歲月靜好,一旦冒出頭來,就勢不可擋。我們這邊已經如此慘烈,大洋彼岸卻毫無防備。

接近二月底,美國各地病例漸漸多了起來,但是仍然沒有人戴口罩,特朗普在電視上輕描淡寫,沒有任何預警,我真的急了,但孩子們說,買不到口罩,買到也沒有用,不敢戴,怕被打。

我完全不懂醫學,但相信每一個親曆疫情的中國人都知道,這樣一定不行,一定會有傳播,沒有防控,一定會爆發。它就像躲在暗影裏的鬼怪,遲早會出來。

我的兩個孩子從小都有哮喘,女兒小時候有心肌炎,電視裏說病毒會損傷心髒,我越想越怕。雖然總統說沒事,但是他憑什麽這麽自信?我不懂流行病,但我不相信,不設防的美國可以幸免,不設防的紐約可以幸免。

我們唯一能想到的,就是趕快回去。其實,就算回去,我也離孩子的學校不近,恐怕也做不了什麽,但我不能心安理得躲在這千萬裏之外,我要盡可能在最近的地方,和孩子們有個照應。

我們回去需要二十幾個小時的路途,一定也有風險,只能盡所能不給自己也不給別人帶來麻煩。

我們做好了打算,路上絕不摘口罩,不吃東西,盡量不上衛生間。回到那邊之後,美國並不要求強制隔離,但是爲了大家都好,我們決定進行嚴格的自我隔離。

于是,在出發之前,給我們的朋友、鄰居,都發了郵件:我們要回來了,並且會自我隔離兩個星期,咱們隔離期後再聚。

登機口附近,一個小夥子穿著連體防護服,戴著膠皮手套,聽見他對著電話說:我X,熱死了,我TM快熟了!

這個時候我理解了武漢人的決定和感受

下了飛機,我特別留意觀察了一下,很少人戴口罩,連機場工作人員,也很少有人戴口罩。

聯想起我們回美國的前一天,去了家附近一家剛剛開始營業的商場,由于疫情,商場門可羅雀,但門口測量體溫的工作人員,都全副武裝穿著防護服,可這世界第五大機場的工作人員,戴口罩的寥寥無幾,我們心裏非常不安:

這樣毫不防備,真的行嗎?

飛機上下來,排隊過關,不知怎的,在飛機上都防護得嚴嚴實實的人們,大部分都默默摘下了口罩,看到隊伍當中戴口罩的人越來越少,我內心掙紮了一會兒,也摘掉了。

過海關的時候,由于我們是從中國飛過來的,被叫到一個獨立的區域,等待CDC問話。

等了大概半小時才輪到我們,CDC的工作人員口罩戴得很嚴實。工作人員很和氣,測了體溫,讓我們填了一份表格,然後對我們過去一段時間的旅行史做了詳細詢問,囑咐我們要居家隔離,然後就放行了。

觀察下來,整個飛機的乘客,只有寥寥幾個人被測了體溫,應該是跟我們一樣,從中國轉機過來,其他人都沒有測。來自世界各地的海量乘客,就這樣進入美國。

重新回到海關櫃台,跟CDC的人不一樣,海關這位女工作人員,莫名帶著一股火氣的樣子,皺著眉頭上來就問:“有什麽理由你們這個時候必須要旅行?” 語氣十分不友好。

我一時間愣住了,她緊接著又說:“你們從中國飛過來是吧?你們爲什麽非要這個時候飛?有什麽必要這個時候飛?”

我說,我回來跟孩子們團聚。她回我說:“就一定這個時候冒險嗎?”

她這樣的態度出乎我意料,我繼續平靜地解釋道:“是的,我想盡快跟孩子們團聚,而且我女兒快要畢業典禮了,萬一哪天徹底停航了,我連畢業典禮都參加不了”。

她對此的回應是:“畢業典禮怎麽了?畢業典禮就值得冒這個風險嗎?”

她一句一句的逼問,讓我也耐不住性子了,我說:

“ 有多大風險啊?我在飛之前,自己做過評估。我所在的那個城市,八百萬人口,一共只有十幾個病例,有一半已經出院了,並且在我出發之前的一個星期,已經沒有新增病例了,加上我過去的一個月,哪裏都沒有去,等于我在飛之前已經自我隔離了。

並且,我出發之前,已經告訴這邊的親戚,幫我買了未來兩個星期所有的生活用品和食物,買了四大桶飲用水。我已經跟我所有的親戚朋友說過了,我們要居家隔離兩周,不跟任何人接觸,所以,我是經過仔細考慮的,並且盡最大努力把風險降到最低了。”

我說得很著急,她最後沒好氣地說:“好了,我沒什麽說的了,你所有箱子都上機器掃描!”

她那樣的態度,使得我在跟她對話的時候,也帶著情緒。但是她的話的確觸動了我,我好像突然能夠體會到武漢人在外地受歧視的感受。

在最初聽說武漢封城之前“跑”出來五百萬人的時候,我的反應是“天呐,他們跑出來幹嘛?難道不能老老實實在家裏呆著嗎?出來坑別人幹嘛?”

我不知道當時有多少人跟我是一樣的心態,可是在這個時候,我理解了武漢人的決定和感受。

我是個最最普通的人,在風險來臨的時候,其實我能想到的,只有盡力去護住自己的親人。

因爲擔心孩子們在不可預知的風險中孤立無援,所以說什麽也要靠近他們,這是我確定無疑的決定,無論面對什麽樣的質疑和批評,都不會改變這個方向。

這個過程中,我自己的風險,我自己承擔。盡我所能做最嚴格的自我隔離,不把風險帶給別人,是我對陌生人唯一的責任。

但這樣做真的對嗎,我不知道,我只能說,再來一次我依然會是這個選擇。

隔離開始了

我恍惚間推著行李朝候機樓外面走,心裏有很深很深的理解,對離開武漢的人,和沒能離開武漢的人。

親戚把我們送回家,我們就開始了兩周的隔離。冰箱提前被親人塞得滿滿的,肉蛋奶蔬菜水果樣樣齊全,食物真是讓人安心的東西。

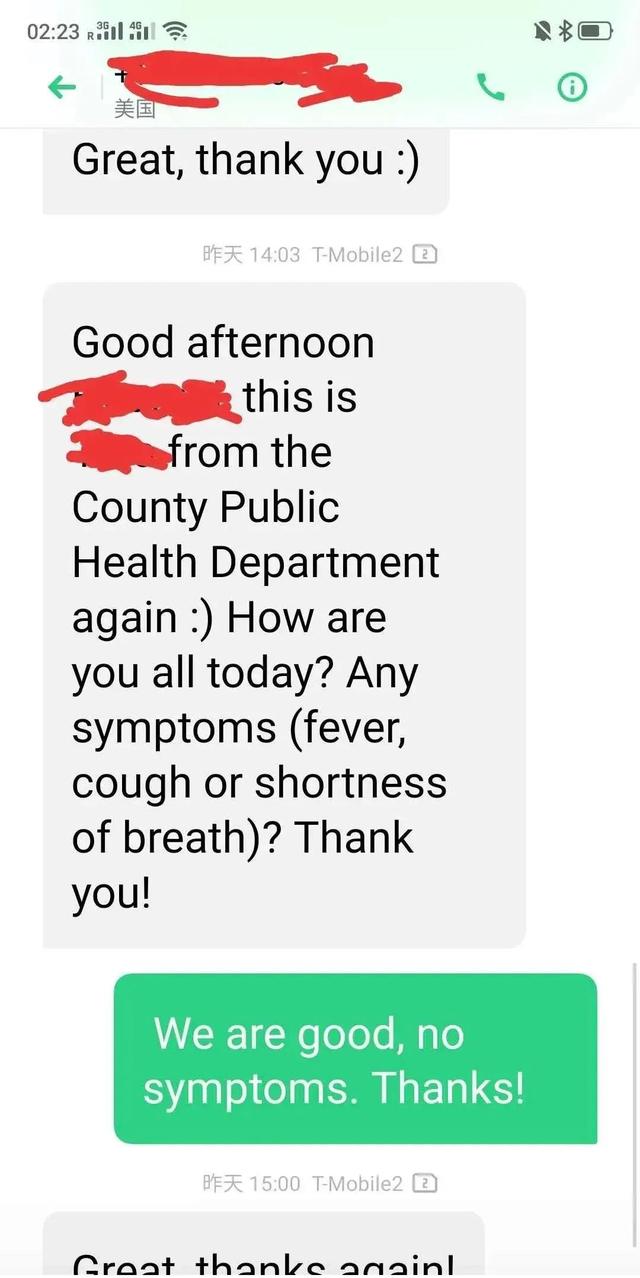

到家的第二天上午,一通電話打進來:“我這裏是市疾控部門,請問你是xxx嗎?你是昨天乘坐xx航班從洛杉矶入境的嗎?”

我的心髒登時跳得咚咚響,急急地說:“你先告訴我,是我們那個航班有人生病了嗎?” 她趕緊說:”不是的不是的,我這裏是疾控部門,需要對你的情況做個了解。”原來,是機場把我們的信息發給了我所在城市的疾控部門。

這次通話,她把我過去兩個月的行程詳詳細細問了一遍,重點問接觸史,還有我們在國內旅行的城市名字和疫情,以及我們現在的身體狀況。

並且囑咐我們,每天兩次自測體溫,一旦出現不適,一定不要直接去找醫生,一定要撥打當地疾控中心的電話,由疾控中心安排交通前往檢測。

我告訴她,我們做好了非常充分的准備,已經開始自我隔離,兩個星期不會出門。她說:“謝謝你們肯這麽做,如果所有人都像你們這樣就好了。那麽從現在開始,每隔一天,我會來電話跟你了解情況。祝你們一切都好。”

她很准時,每隔一天問一次,只是後來爲了怕時間不合適而打擾到我們,由電話改成了短信問詢。

孩子們那邊說,就算有口罩,學校也不讓戴。有亞洲同學戴口罩進教室,教授說:“你感染病毒了嗎?有的話,請不要來上課。沒有的話,請不要戴口罩。”

出租車司機說:“公司不讓戴口罩,戴了就停職,因爲怕乘客以爲我們有病毒。”

電視裏特朗普一直在跟國民說:“我們美國低風險,低風險,不必擔心,這多虧了我早早對中國施行旅行禁令”。

學生和家長發起了停課請願書,遲遲沒有回應。很明顯,中國家長非常焦急,極度擔心。

而外國家長擔心程度低得多,有家長說:“這要是停課了,我們交的學費和住宿費就虧了”,還有人說:“別停課,我家廁紙快沒了,孩子回來,我還得去找廁紙。”

在自我隔離中,我爲遠處的孩子焦急不已,時時盯著疫情通告。

前幾天出現了一例新確診病例:洛杉矶機場國際進港處CDC工作人員確診。隔了一天,又有一例新病例:洛杉矶機場國際進港處又一名CDC工作人員確診……

我立刻回顧整個行程,國內出發的機場測了體溫,日本下飛機沒有測,轉機登機沒有測,入境美國的時候測了。

我在下飛機後,摘下了口罩。而現在得知,入境處的工作人員被確診了……

從那天以後,我一會兒覺得自己胸口悶,一會兒覺得嗓子癢,我知道是自己神經過敏,但是忍不住亂想。

就這樣,我們的自我隔離過去了大半。這段時間,看書也看不下去,眼睛就盯著新聞,晚上聽閱讀課,聽到老師講一神論和多神論的區別時,說了一句話:“世界有規律,個人有自由,命運有選擇”,那一刻內心很感動,我想,這也是我對自己和對孩子一生的期待吧。

雖然沒有人強制我們在家隔離,但我們堅持自我隔離了兩周。

回顧過去這幾個月,莫名其妙就經曆了兩個國家的疫情從初起到爆發。回了一趟國,大部分時間在家裏躲病毒,來到美國,繼續躲在家裏。這一年已經過去了四分之一。

再有兩天,我們就可以“出關”了,孩子們的學校剛發通知,終于停課了。他們買好了票,要回家了。

家裏廁紙還有三卷,大米還有大概兩斤,醬油、鹽和白糖,都只剩下一點點了。聽說超市貨架空了很多,心裏挺急的。

不過不要緊,孩子們回來就好,就安心了。