疫情最開始的時候,日本是中國之外最讓人擔心的國家,但如今歐美各國的感染人數直線上升,日本仿佛已被大家忘記了。

3月14日,日本首相安倍晉三在記者會上表示,日本疫情已基本得到控制,無需宣布緊急狀態。目前來看,日本人的防疫,確實有值得借鑒之處。

防疫最理想的境界,是告訴民衆不要驚慌,有症狀先在家隔離,等嚴重再去醫院——但是,由于人性的局限,當政府這樣說的時候,通常會導致人們驚慌地跑到醫院。

面對疫情,日本人可能是最淡定的。他們沉默,他們忍耐,他們相互信任,這就是到現在爲止日本人在抗疫中表現優異的原因。

要弄懂日本爲何能夠做到這一點,我們必須對他們二戰後的轉型了解一二。由于二戰時的敵對關系,中國人對日本的興趣,更多體現在明治維新到二戰(他們是如何強大的)時期,對二戰後的日本,實際上非常陌生。

2020年2月2日,東京街頭,日本人普遍戴上了口罩。 /nakashi

走出《菊與刀》

從“擁抱戰敗”到“日本第一”

當代中國人對日本的認識,除了電視劇,影響最大的一本書無疑就是《菊與刀》了。

這本書本來是二戰時美國人類學家魯思·本尼迪克特的一個課題,目的是研究日本人的“國民性”,爲美軍和美國政府服務。

《菊與刀》處理的主題是“戰爭中的日本人”,本尼迪克特的一些觀察影響深遠,比如日本人獨特的“報恩于萬一”,她還提出日本是一種“恥感文化”(和基督教傳統的“罪文化”相對應)。

作者: [美] 魯思·本尼迪克特,商務印書館,1990-6

這本書給中國人帶來巨大的震動,可以說,《菊與刀》與新渡戶稻造的《武士道》一書,奠定了不少人中國人的“日本觀”。

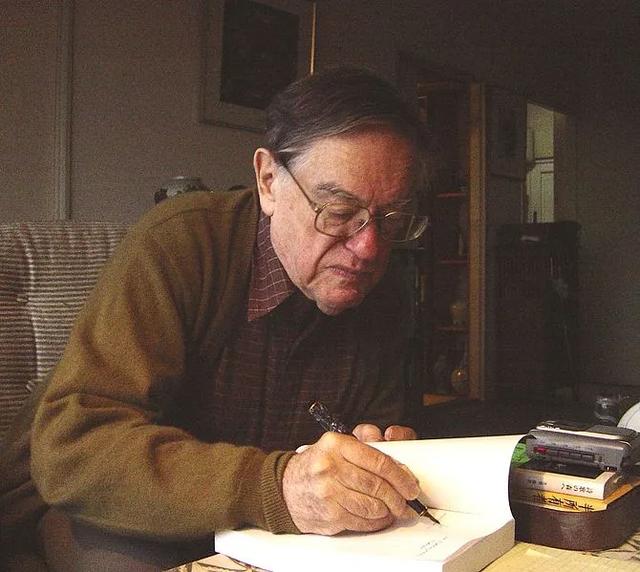

中國人最感興趣的課題,其實是“日本人如何崛起”,尤其是它的第一次崛起。這方面,最值得看的書無疑是唐納德·基恩的《明治天皇:1852-1912》。

這本書全方位又充滿細節地講述了日本現代化關鍵的幾十年。明治作爲一個閉關鎖國幾百年的國家的國王,在位期間,日本從遠東的蕞爾小邦變成了世界強國,並成爲國際社會的一員。

該如何評價他的成就?作者說,明治天皇最大的成就也許是在位時間比較長。日本的現代化轉身,背後是一整個民族的努力,明治更多是一個見證者。

作者: [美] 唐納德·基恩 譯者: 曾小楚 / 伍秋玉,理想國&上海三聯書店,2018-7

唐納德·基恩

基恩是世界上首屈一指的日本專家,他深深喜愛日本,晚年移民日本,一直到2019年去世。/Aurelio Asiain

更值得我們探尋的,可能是日本的第二次崛起,也就是二戰後,日本到底是如何在很短時間內,重新成爲世界強國的。

《擁抱戰敗》記錄的就是二戰剛結束那幾年發生在日本的事情,該書很像如今的“非虛構”風格,講述了日本人在廢墟上的生活,以及如何在美國的“指導下”,制定憲法。

作者: [美] 約翰·W.道爾 譯者: 胡博,生活·讀書·新知三聯書店,2015-8

直到1958年,在絕大多數美國人心中,日本還是極端落後的。這一年,傅高義從哈佛拿到博士學位後,去日本從事“田野調查”。

傅高義的美國朋友建議他不要去小店裏買菜,因爲日本人都是用糞便施肥,沒有美國的“化肥蔬菜”衛生——這個認識當然是錯的。

實際上,傅高義看到的是一個正在崛起的日本。20年後,他的《日本第一》出版,成爲學術領域的超級暢銷書。

副標題: 對美國的啓示,作者: [美] 傅高義 譯者: 谷英、張柯、丹柳,上海譯文出版社,2016-3

1958年的東京街頭,前方是建設中的東京鐵塔

在許多人的印象中,日本是一個“沒有反思”的國家,這是極不公正的。二戰後,對日本侵略行爲反思最到位的,是丸山真男。

1946年,他發表了論文《極端國家主義的邏輯與心理》(極端國家主義也翻譯成“超國家主義”),此篇的影響力與重要性,遠遠超過《菊與刀》。這篇論文後來收錄進《現代政治的思想與行動》,2018年引進了中文版。

丸山真男認爲,日本走上軍國主義道路,最深層的原因在思想上。通過明治維新,日本建立了天皇爲絕對中心的體制。天皇高于法律,從而不用承擔任何責任。其他人在權力結構中的位置,要看和天皇的距離。

所以,日本沒有發展出歐洲人的“主體性”,最終導致一種“無責任體制”,即便是東條英機這樣的戰犯,也認爲自己沒責任,是天皇的光芒照亮了他。

作者: [日] 丸山真男 譯者: 陳力衛,商務印書館,2018-3

可以說,日本在戰後的崛起,始終伴隨著各種角度的反思。1964年東京舉辦奧運會的時候,日本評選戰後20年最有影響的20篇論文,丸山真男這篇以絕對優勢排在首位,可以看出他對戰後日本思想界的影響。

如果說明治維新時期日本最重要的啓蒙思想家是福澤谕吉的話,戰後丸山真男通過對福澤渝吉的再闡釋,成爲日本再次崛起的“思想擔當”。他的立場始終是“民主主義”的,這也是戰後日本最重要的價值觀。

日本學術界發明了一個詞“丸山谕吉”,很多學者要打破“丸山谕吉神話”,證明他們成了必須邁過的大山。其實“丸山谕吉”這個詞正好代表了日本崛起的兩個階段:

明治維新的“強國之路”,讓日本先後戰勝了大清和沙俄,但是在二戰時卻走向毀滅;二戰後,日本最終完成一個傳統社會的現代轉型,成爲一個“正常國家”。

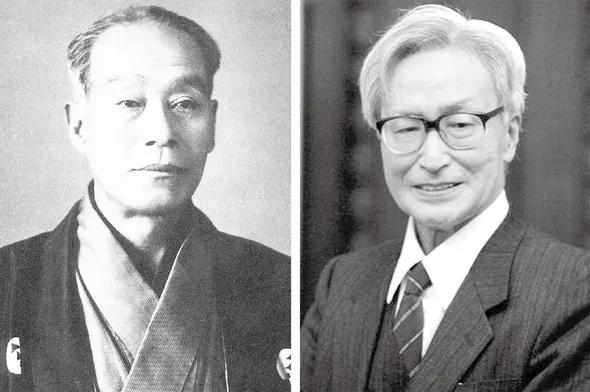

福澤谕吉(左)與丸山真男

走出民族主義

到1964年奧運會的時候,日本經過20年的發展已成爲經濟強國,日本人想向世界展示自己已經是“正常而強大的國家”。

這種心理是非常微妙的。到底何爲“正常”?

那年夏天,東京警方抓捕了不少在銀座閑逛的青年,因爲他們穿的是奇裝異服(其實是美式常春藤風格,牛仔褲,帆布鞋)。

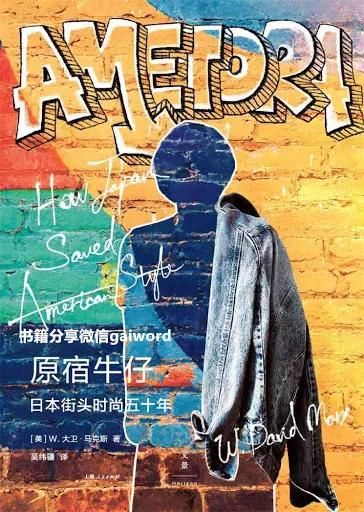

日本警察的普遍思想和家長差不多,認爲那樣穿很丟臉。他們不想讓歐美國家的人看到。(《原宿牛仔:日本街頭時尚五十年》)

作者: [美] W. 大衛•馬克斯 譯者: 吳緯疆,世紀文景&上海人民出版社,2019-7

《原宿牛仔》日文版內文配圖。今天看來,這些打扮再正常不過了

這是文化上的“自卑”。但是,日本人也想通過多拿幾塊金牌,證明自己已經變得強大了。

爲此,日本很早就運作,讓柔道成爲了1964奧運會的正式項目,最終日本拿到了四枚金牌中的三枚,但他們最看重的無差別選手神永昭夫,卻輸給了荷蘭人吉辛克。

當時全場死寂,繼而是一片啜泣聲。接下來的一幕意味深長:吉辛克制止了想沖進場內慶祝的荷蘭夥伴,轉而向神永昭夫畢恭畢敬鞠了一躬。(《創造日本:1853-1964》)這位荷蘭人成爲了日本人心中的英雄,因爲他尊重了日本的傳統。

作者: [荷] 伊恩·布魯瑪 譯者: 倪韬,理想國&四川人民出版社,2018-2

伊恩·布魯瑪的《創造日本》一書,把時間觀察點截止到1964年的東京奧運會,是非常獨到的視角。因爲體育本身,就是戰爭的替代品。

日本人通過辦一次奧運會,滿足了民族自尊心,之後就“安靜了下來”。日本向英國學習足球,向美國學棒球和橄榄球,向德國學習遊泳(每個學校都有遊泳池),其影響遠遠超出運動層面。

1964年東京奧運會,是日本戰後首次向世界展示了它的現代化成果。圖爲火炬手坂井義則,他出生于廣島原爆當天,被認爲是日本戰後和平重建的代表性人物。/Keystone Press

傅高義在《日本還是第一嗎》中講的一段趣事,也能佐證日本人已經從狂熱的民族主義中脫身。

1960年,美國和日本修訂安保條約,有一些日本人認爲這會讓日本成爲蘇聯瞄准的對象,掀起了一場反美運動。傅高義的爸爸給他打電話,讓他逃回美國,擔心他被日本人殺掉。

等他結束訪學回美國的時候,日本的反美情緒到了頂點。艾森豪威爾總統的秘書James Hagerty抵達日本羽田機場,還被示威人群包圍了,險些脫不了身。

傅高義一家到機場的時候,抗議者不但對他非常友好,還幫他翻過警察設置的鐵絲網,幫他把3歲的兒子也遞過去——日本人已經知道政治抗議和對具體生命的尊重並不矛盾。

這個相當戲劇化的場景,反映出日本當時的社會觀念。到了1964年奧運會,日本人的“愛國”,已經是一種正常的公民意識了。

James Hagerty被人群包圍,最終被美軍直升機救出

高信任社會的形成

一個“正常的日本”,其內核到底是什麽?

傅高義認爲,日本崛起的關鍵是學習能力。從遣唐使到明治維新,日本的進化都離不開對外部文化的系統吸收,最後與本民族的文化融合,形成了日本獨特的世界觀和方法類——“求知識于世界”。

馬裏烏斯·詹森在他的演講集《日本的世界觀》舉了一個典型的例子:江戶時代的醫師杉田玄白(1733-1817),在明治維新前通過翻譯荷蘭醫書,將現代醫學(時稱“蘭學”)引入日本,最終如蝴蝶效應般撬動了日本人在思想上的文化維新。

更爲重要的一點是,日本人認爲自己有一種道德責任去學習他國文化。杉田在晚年回憶錄中寫道,這種學習會像“灑一滴油到廣闊的池水上”,之後油會擴散開來。“此路一旦打開,千百年後的醫生都能夠掌握真正的醫學,救人濟世。”

作者: 馬裏烏斯·詹森 譯者: 柳立言,理想國&上海三聯書店,2020-2

傅高義的“日本第一”論,並不是說日本擁有世界第一的經濟體,而是指日本社會通過學習來解決問題的能力,是世界最好的。到1970年代末期,日本制造已經對美國造成很大沖擊,傅高義希望美國能向日本學習。

以人們喜歡的“日系時尚”爲例,其實也完全是學習、模仿美國的産物。

二戰後,美軍的牛仔褲和休閑服裝,在日本二手市場炒出天價,刺激日本有識之士去模仿。他們從模仿“常春藤風格”入手,開始推出自己的服裝。有人爲此跑到美國名校,去素描美國青年的衣著,回國後,他們推出各種穿衣指南。

日本人苦苦追尋,一直想做出和美國人一模一樣的服裝,最終他們成功了。等到幾十年後,美國人發現日本人做的“美式”,比他們自己還“地道”,又反過來向日本學習。(《原宿牛仔:日本街頭時尚五十年》)

這就是典型的“日本制造”:先是模仿,能夠做到和歐美一模一樣,在此基礎上又有創新,形成了日式的“高級感”。

1964年的日本時尚

《日本第一》概括的日本人成功的第一個秘訣,是“集思廣益”。傅高義注意到,日本人往往能夠形成合力,政府、企業和個人,會發揮各自的長處。只要是看到問題所在,日本人就能精誠團結起來。

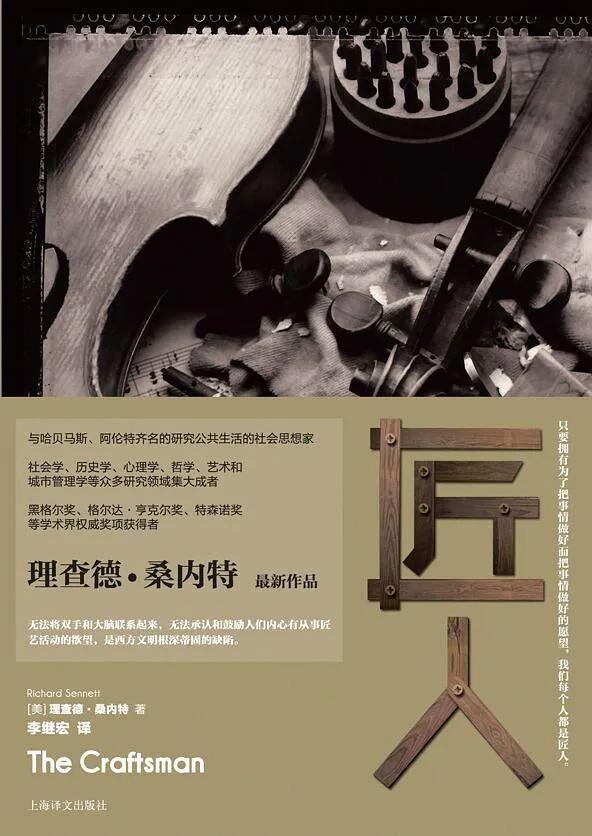

這是日本社會的核心秘密,不同思想家都注意到了這一點。理查德·桑內特在《匠人》一書中注意到,豐田車間的工人,可以當面批評上司,而上司也不以爲意。技術工人可以很有尊嚴,也可以形成工作小組來解決問題。

豐田公司崛起的時候,發明了一套“精益生産法”。生産線上,每一個工人的前面都有一根線,如果他看到自己負責的部分有問題,就可以拉一下線,整個車間的生産都將停止。

這看起來風險很大,如果有人搗亂,會造成巨大的浪費。但是,這種對工人的信任卻促使每一個人都以極爲認真的態度來對待工作,工人之間可以討論來快速找到解決問題的方案,最終,出産的産品毫無瑕疵,可以直接投入市場。

作者: [美] 理查德·桑內特 譯者: 李繼宏,上海譯文出版社 2015-7

相比之下,福特和通用公司,則靠厚厚的合同來約束領導和工人,需要一個專門的質檢部門最後檢驗,經常發現次品需要返工。豐田的生産效率要遠遠高于美國兩大廠商,但是,美國同行發現,要學習豐田,幾乎是不可能的。只有日本人才有那種信任。

日裔美籍政治學家弗朗西斯·福山把這稱爲“高信任社會”。

他認爲,日本傳統社會受儒家思想影響,但是和中國不同的是,日本對儒家進行改造,強調“忠”而不是“孝”(中國則看重“孝”和“仁”)。

二戰後,武士道不複存在,但這種“忠”卻保存下來,變成了公司上下級之間的關系准則。(《信任:社會美德與創造經濟繁榮》)

作者: [美] 弗朗西斯·福山 譯者: 郭華,理想國&廣西師範大學出版社,2016-3-1

福山認爲,日本大企業奉行一種“終身雇傭制”,其實並不是法律意義上的硬性規定,而是一種“雙向道德責任”——公司領導看待員工,就像看待兒子一樣,甚至要操心他的婚姻大事,而典型的日本中産上班族,周末更願意和公司同事一起玩,而不想在家陪妻子和小孩。

或許正是這種“高度信任”,讓日本人更熱愛工作,即便出現疫情,也不影響他們的上班熱情。日本人非常守秩序,這是基于信任和責任(不要辜負別人信任),而不是人們想象中的來自軍人的紀律性。

如果說二戰前日本普遍存在丸山真男所說的“無責任體制”的話,現在的日本,每個普通人都很在意自己的責任——有時候甚至太過在意了點。

作者 / 張豐