在東南亞,曾經有這樣一所大學:它由千千萬萬試圖興辦高等教育、傳承民族文化的的華人共同捐資設立,以華文爲主要教學語言。它名義上的首任校長是林語堂,著名作家蘇雪林、淩叔華、徐訏曾爲其授課。它1956年3月正式開學,存續至1980年。它培養出超過一萬名畢業生,從中國大陸到加拿大多倫多,它的校友遍布世界。它當年的宏偉行政樓,被列爲新加坡國家保存古迹。

它就是南洋大學。

這所大學曾經經曆過無數坎坷,只存續了短短的二十余年即告消失,但它對東南亞尤其是新加坡華人社會的影響一直持續到今天。在那個特殊的時代,在新加坡這個特殊的地點,南大人以及“精神南大人”留下了無數的傳奇故事。這些故事一定還在老一輩的新加坡華人心中回響,它是一段振奮人心卻又令人黯然神傷的回憶。

2014年4月,中新網發出了一條新聞:南洋大學校友會中國聯絡處日前在集美陳文確陳六使陳列館成立,陳嘉庚、陳文確、陳六使家族後裔及南洋大學校友代表70多人來到集美,參加揭牌儀式。同時,南洋大學舊時光回顧展在陳列館舉行,海外鄉親邊參觀邊回憶南洋大學舊時光。

陳文確陳六使陳列館

提到南洋大學,不能不說起在其創辦過程中發揮極大作用的著名華人企業家——陳六使。沒有陳六使,也許就沒有南洋大學。

陳六使的人生經曆使他恰恰好成爲南洋大學的那位大功臣。1897年——這是甲午海戰之後的第三年,中國正在支離破碎之中——陳六使出生在福建省同安縣集美鄉。他的家庭窮困,以務農和捕魚爲業的父母在1902年去世,那時陳六使不過五歲,有五個哥哥、一個弟弟。他在陳嘉庚捐助的集美學校念書之後,19歲前往馬來亞投奔剛紮下根的三哥陳文確,他進入了陳嘉庚的橡膠公司。

在28歲的時候,他和陳文確趁著橡膠市場大好,建立了益和樹膠公司。短短十余年間,益和從小巧騰挪到大張旗鼓,竟然成了馬來亞數得著的橡膠公司。1937年,陳六使擔任新加坡華人樹膠公會主席。

陳嘉庚似乎是陳六使的“偶像”,他是不是在有意無意地模仿陳嘉庚這位傑出的鄉黨呢?在事業上,他從陳嘉庚的橡膠公司起步,之後他做了一輩子橡膠生意。有了資産之後,他跟著陳嘉庚捐助華人公益事業:陳嘉庚創辦的廈門大學,曾經就讀過的集美學校,他都捐了款。1939年,陳嘉庚建議中華總商會興建中華大會堂及圖書館,他認捐20多萬,約占所需經費的四分之一。

陳嘉庚銅像

1950年,陳嘉庚回到中國,陳六使繼陳嘉庚之後成爲新的新加坡中華總商會會長,此時他還是馬來亞橡膠公會主席、新加坡福建會館主席。這時候陳六使53歲,他的人生到了暮年,實際上他的生命已經過去了三分之二,但他的視野、他的想法突然就不一樣了。他不但要以通過中華總商會與英國殖民當局溝通,爲華人爭取獲得當地的公民合法權利,他還要想想,南洋百萬華人如何進行文化傳承?

在英殖民當局的“英文至上”政策下,華校的生存情況並不樂觀,華校學生的升學問題極其嚴重。唯一設于新加坡的馬來亞大學根本不收華校生,他們讀完中學之後難以進行深造。陳六使曾經寄希望于馬來亞大學“洗心革面”。1950年,馬來亞大學聲稱要開設中文系,他一口氣捐了30萬元,但實際上這個中文系到了1963年才招收第一屆學生。

馬來亞大學中文系的時光走廊,圖片來自馬來亞大學中文系網站

陳六使想,那我們就自己辦一所華文大學吧——我們可以“衆籌”。

1950年9月9日,福建會館爲轄下學校舉辦義演籌款,陳六使出席致詞時說:“余希望華僑在馬來亞創辦一所大學。目標求其五年內成立,五年不成則十年。”

新馬社會沒有什麽反響。原因也許是出在陳六使身上——他這個號召者,剛剛被人故意燒了樹膠廠。這個膠廠有上千工人,除了辦公室,全廠煙房、烘房、機器房、工人宿舍等等全燒得精光,存膠被燒約5000噸,總共損失超過1000多萬元。幸好曾經辦理過保險,但理賠之後還是損失300多萬。陳氏兄弟被一把火傷筋動骨,爲了重建膠廠,陳家兄弟向銀行貸款700萬。

過了兩年,陳六使緩過氣來,他依舊念念不忘辦一所華人大學。1953年1月,他在福建會館的會議上舊事重提,他說,“此次再事提倡,並非表示余爲富裕之人,社會人士鹹認辦馬華大學是必須創辦,余當傾余之財産與僑衆合作,完成吾中華文化在海外繼往開來之使命。”

原來在陳六使心目中,這是“使命”。什麽是使命,就是沒有道理可講、一定要完成、不可放棄的重大曆史責任。益和樹膠公司是他的産業,但未必是他的使命,然而華文大學,是。

使命的鼓舞力量是無窮的。

圖片來自新加坡福建會館網站宣傳片

新加坡福建會館不是一家普通的會館,它不是用來喝茶、聊天、打尖住店的,它是一個很有力量的民間團體。由它捐助、主持的華校有好幾所。做教育,福建會館是認真的。

我們不知道陳六使是不是曾經暗中綢缪。當他在1953年1月16日提出倡議之前,他已經以福建會館的名義在裕廊路拿下了一塊地皮,當他的倡議獲得福建會館通過之後,1月23日,他就以福建會館主席的身份宣布爲這所新大學捐助520英畝地,這就是雲南園。

在兩年前沒有激起多少波瀾的華文大學建校倡議,這次突然就引爆了新馬華人們的熱情。男女老少們都沸騰了,地皮有了,缺建校經費是嗎,我!們!湊!

你們拿什麽湊,你們這些窮人。你們知道開辦一所大學要多少錢嗎,修一棟圖書館要多少錢你們知道嗎……

人多力量大,衆人拾柴火焰高!樓,總有修完的時候,錢,卻是掙不完的。

圖片來自胡興榮《記憶南洋大學》

于是南洋大學就成了世界大學史上最獨特的大學之一。從來沒有哪所大學,是靠著千千萬萬的人們一分一厘湊起來的。在南洋大學的捐款名錄中,我們第一眼就看到了陳六使的名字,但是我們也看到了:

全星中學畢業班(1954) 62596.03

這3分是誰出的?我們可以想到那是陳舊的分幣,它也許被攥久了,沾上了汗水,它也許是鋼镚兒,響亮地落盡捐款箱裏。它來自新加坡1954年的華校畢業生遊藝大會收入——3分錢,捐給這所夢想中的大學,也許畢業生們正在焦急等到自己搖身一變再做一次新生呢!3分錢買不到窗明幾淨紅牆綠瓦,但哪怕它能變成一棵草搖曳在雲南園裏,那也是極好的。

德士司機聯合會 31003.51客屬總會義演 25416.00三輪車工友同業會 21660.51

這些同業會、聯合會背後,遠不止一個人。那是1577名三輪車工友爲南洋大學義踏一天的收入。德士司機聯合會呼籲全新加坡的的士司機義駛。這3.1萬元是1095位司機捐來的收入,他們開著800輛的士,一趟一趟加起來,總共掙到了這麽多錢。此外,還有義演、義唱、義賽、義畫、義展、義賣、獻薪……理發業同人舉行義剪、義電,“星洲舞女”協會在1953年5月4日起一連五晚,在五家舞廳爲南洋大學“義舞”。甚至還有駁船和電船爲南洋大學義載……

怡保三輪車夫義踏

南洋大學就是這麽“義”出來的。我們今天可以從大量關于南大建校的文字中體會當年華人們爲了建立南洋大學而捐款的熱情。曾任教于南大的著名作家韓素音,在其著作《吾宅雙門》中說:

1953年2、3月間,全馬來亞的270個華人團體和俱樂部都參加了這一建校計劃,南洋大學誕生了。所有的人都捐了錢,百萬富翁們捐了幾百萬元,新加坡巴殺的小販們每個人捐出一個星期的收入。有多少煎蛋餅、蟹肉和各種面條報效給了南洋大學?新加坡和馬來亞的三輪車夫把三天踏車所得全捐給了南洋大學,他們做出的犧牲最大,因爲他們那麽窮。割膠工人也蜂擁前來捐款,他們知道他們的孩子永遠也上不了大學,但這是一種表示自己文化身份的姿態,是一件極其了不得的壯舉,人人都必須記住。

素音

很多很多年後,新加坡華人作家張揮寫了短篇小說《獅城舊事》,述說了1953年老實敦厚的三輪車夫阿祥和美麗動人的舞女白笑爲南洋大學捐款事件。其時張揮不過11歲,小說分爲“白笑的夢”和“三輪車夫之死”兩部分,充滿著新加坡華人對當年衆志成城的回憶,或者說想像:

他現在還記得很清楚,那時,他在三輪車的車把中央插了一面“爲南洋大學義踏”的小旗。小旗一路上在風中翻翻轉轉。白笑那晚的興致跟他一般高。她一面用手去撫弄那面小旗,一面告訴了他舞廳裏的姐妹如何彼此笑谑對方的偉大。爲了籌集南大基金而義舞,連平時坐慣冷板凳的幾個姐妹也突然生意興旺起來,跳到腰酸背疼。

小說中,舞女白笑有一個五歲大的兒子,她說“將來南洋大學建起來了,我希望他有能力考進南大。”當張揮寫下這篇小說時,南洋大學已經風流雲散十一年。但這些“義”事,仍然萦繞在他的眼前。

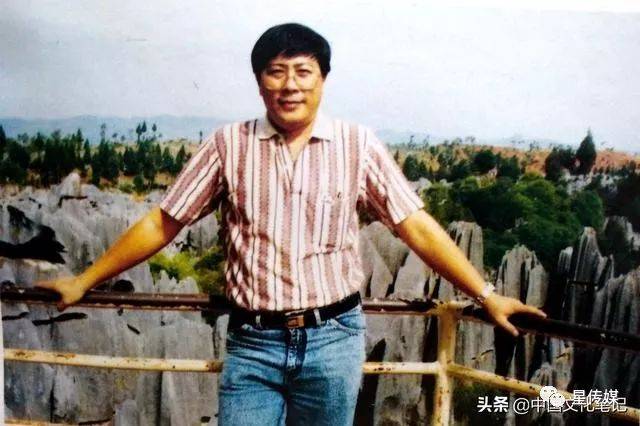

新加坡作家張揮

這是由的士司機、舞女、三輪車工友等等無數“草根”所建立起的大學。他們窮,但他們還有根,他們還有夢想,而且,他們還很善良。當他們聽著年輕的華校學生大聲朗誦《南大頌》時,也許他們眼中會有淚水流下:

半島上/父母親在呼號/“我們的兒女/要受華文教育/我們的兒女/要做有用的人!”半島上/教師在呼號:/ “華文教育/五千年光輝燦爛的文化/祖先們辛苦地栽培/絕不能讓人消滅!”……建立南大/是一把火/燎亮了這土地/是一把火/燃燒著/大家的心!

林語堂先生轟轟烈烈地來了,又轟轟烈烈地走。

1954年10月2日下午4時10分,59歲的林語堂攜妻帶女飛抵新加坡,1955年4月17日下午1時20分,林語堂啓程離開新加坡,兩次都是陳六使及南大執委會全體委員到機場迎送,場面極其盛大。這一次,他在新加坡一共呆了半年,來的時候清風朗月,走的時候拿了十萬美元。林語堂先生潇灑了一生,唯獨在這件事上頗不光彩。徐訏在《追思林語堂先生》中說:“拿一筆很大數目的賠償而走,這不是老莊也當然不是孔孟之道。”也許徐訏還有一句話沒有說出來:這筆賠償本不是該得的。

林語堂

南洋大學的校名定下來了,這是《南洋商報》貢獻的名字,以紀念先輩南來開荒拓土的功績。廣大華人民衆踴躍捐款,但大頭還得陳六使這些富商來出。陳六使認捐了五百萬叻幣,約一百六十七萬美金——當時的1美金,大約能折合現在15美金的購買力。所以我們也可以換算爲:陳六使先生認捐了1.7億人民幣。這還不包括他以福建會館名義贈送給南洋大學的地皮等等支出。

萬事俱備,只欠校長。

南洋大學執委會的心氣很高,他們要物色一個響當當的校長。華人界最響當當的校長是原清華大學的校長梅贻琦先生,但他沒有來。據說執委會還考慮過胡適先生,但是胡適並沒有留下相關的文字資料。最後敲定的首任南洋大學校長是林語堂。

林語堂和梅贻琦、胡適的共同點是,他們都是世界華人中的風雲人物,不同點是,後兩位都曾做過校長,林語堂,沒有。林語堂是個作家,而且是個“有態度”的作家。他的《蘇東坡傳》就相當有態度,他寫的小品文也有態度。

當他的這些態度對著南洋大學執委會展現出來時,執委會就有些吃不消了。從1954年2月13日,林語堂被正式任命爲南洋大學校長起,雙方爭執的焦點就在于兩個方面,第一,執委會能放多大權。林語堂要求全權掌握校政,執委會最好不要插手。他甫一進校即批評圖書館建造、要求推倒重建,遭到拒絕。爲了收攏權力,林語堂迅速建立起家庭化的“林家鋪子”,任命女婿黎明爲行政秘書,職權相當于副校長;女兒林太乙是校長室秘書,侄兒林國榮爲會計長,今天看來未免有任人唯親之嫌。連林語堂的友人、後來曾在南洋大學執教的著名作家徐訏都認爲這“極不合中國傳統之情,亦有違現實環境之理”( 徐訏《追思林語堂先生》)。

前南洋大學圖書館

第二,執委會能給多少錢,這一點更加重要。他爲南洋大學拿出的預算是“第一流”的——林語堂的月薪是3000元,外加600元辦公費,兩項合計大約相當于今日之月薪12萬人民幣,這是雙方都認可的。但預算中他的辦公室中所用職員多達十余人,每年開銷達十余萬元。所聘請的教授工資每月1400-1800叻幣,高出美國一倍,爲專任教授提供一幢小洋樓。教授來新加坡乘飛機、搭輪船都按頭等艙報銷,此外還有旅行津貼、搬家津貼、書籍行李搬運津貼、房租津貼……執委會頭疼無比,他們希望南洋大學遵循經濟的原則,用最少的錢做出最大的效益,誰想這位校長朋友竟然有一個精英大學、貴族大學的想法?而這是他們在匆忙發布校長任命之前並沒有溝通好的。

更嚴重的問題是,林語堂從拿到校長聘書開始就要求執委會募捐2000萬元(相當于今日6.6億元)交給他,其中1000萬元是建校舍的經費,另1000萬是基金(所産生的利息與每年學費一起作爲經常費)。執委會當時只募捐到400萬元,也沒有把認真對待林語堂的這一要求。林語堂在得知執委會對預算案的態度之後,立即准備找律師起訴南大違反約定,接著將就任前與陳六使、連瀛洲等執委會人員的通信公布到《星洲日報》,指責南洋大學執委會背信,引起軒然大波。

4月7日,南大執委會向林語堂支付遣散費,把“神”送走了。這筆錢實際上是陳六使私人支付的。按照陳漱渝所說:

林語堂月薪定額爲3000元,按21個月支付,共計63000元,另津貼川資9241.5元,兩項共72241.5元。女婿黎明薪金及川資共21161元,女兒林太乙原訂月薪爲600元,但發遣散費時驟升爲800元,理由是文學院准備聘她爲講師—雖然她並沒有講過一堂課。累計起來,林語堂一行累計的遣散費爲305203叻幣,相當于10多萬美金。林語堂個人所得,相當于當時中國高校普通教師86年的工資。

從1955年2月中旬林語堂送呈預算案,到4月6日雙方聯合發表聲明,林語堂總共在南洋大學待了半年,其中有50天在和南洋大學執委會的糾紛之中,産生了極大的內耗,在他離開新加坡後,還極沒有風度地在美國《生活》雜志發表文章攻擊南洋大學,對南洋大學及相關人員的聲譽構成了嚴重的負面影響,也使本來還維持表面和氣的雙方完全撕破臉面。我們不能說林語堂這樣一個在國際上有著名影響力的作家來到南洋大學,對南洋大學毫無裨益,起碼他來到南洋大學之後,當局對南洋大學益發重視,他的“南大風波”也提高了南洋大學的知名度(雖然是以這樣一種不光彩的方式),但總的來看,他的校長之行無疑是雙輸的結局。

雖然執委會亦有過失,比如虛假承諾、不肯放權,但林語堂身爲作家而非教育家,極富理想氣息而淩空蹈虛,這才是糾紛中的重點,以至于林語堂幾乎沒有贏得任何道義上的支持。他不願意去體會南洋大學的建立和日常經費均仰賴華人社會籌款,忽視南洋大學的直接目的是爲無法繼續升學的華校高中生提供一深造機會,其創建其本質上是走平民路線。這就是繼林語堂之後負責校務的潘受在《從牌坊大門說到相思樹》一文中所說的:“我們憬悟辦南洋大學的首要意義並不在乎第幾流大學……南大的起步應該是一所腳踏實地,適當而合水准的第一位大學。”林語堂怎麽會以爲底層華人們義舞、義踏就是爲了建立一個貴族化的大學?他可能根本沒有想到,當時東西方還在互相敵視的“冷戰”之中,英殖民當局眼皮子底下設立一所華文大學無異于插在胸口的一把刀,他怎麽會相信兩千萬元就能在這種局勢下造就世界一流大學?他又怎麽會相信自己就有作爲世界一流大學校長的能力?在這之前,他一天大學校長都沒有做過。

風波期間,三輪車工人林樹華說:“我只受過三年半華文教育,因此吃了不少虧。去年6月4日,我跟數百名三輪車工友義踏,從清晨6時直至晚7時,中間沒吃飯,沒回家,13小時,賺了533元,全捐給了南大,爲的是下一代華人有機會受較好的教育。我不會說話,但我認爲陳六使的主張是對的。”

神來了,神又走了,只留下一地雞毛。

當陳六使在1953年提出要創辦華文大學時,他說:

二十余年前,吾人出洋,思想爲賺錢,賺錢入手,榮歸祖國,建家立業,可爲得意。今日見解已不同,自第二次大戰後,吾人已認識馬來亞無異吾人之故鄉,既有此新見解,自當爲吾人馬來亞之子孫計,以南洋群島吾僑之衆,中學生之多,非從速辦一大學于中心地點之新加坡不可。

今天我們再讀這段話,仍然能感受到當時突變的國際局勢下,新馬華人在精神世界上的驟然轉向。曾經他們有“葉落歸根”的強烈的中國意識,在身份認同上,他們仍然認爲自己是中國人。但是當曆史進入到50年代,那個各國紛紛獨立的風起雲湧的時代,國與國之間的邊界突然樹立起來,他們面對著數百年來從未出現過的情況:他們成了一個新國家的國民。

陳六使已經離開中國三十多年,他的事業、他的親人,幾乎全部來到了馬來西亞。七兄弟裏,只有頭房文倚還在留守福建祖家。雖然陳家的根還在大陸,但已經在遙遠的南洋開枝散葉,而且將來陳家子孫也會長期在南洋生活下去。他們以馬來亞爲“吾人之故鄉”了。

但是這個“故鄉”,亦並非是和平友愛的桃花源,一樣有紛爭、有坎坷、有不如意。或者說,初初建立的南洋大學由于其特殊的華文大學身份,在這個政治敏感的年代,經曆得比別的大學更多。

完成教職工聘請和新生招考工作之後,1956年3月15日下午2時,陳六使主持南洋大學升旗典禮,代表新加坡三大種族的三光環校旗騰空而起,宣告正式開學。陳六使在致詞中說:

今日爲海外華僑最光榮的日子,因爲數百年前華僑南渡,經曆無數的折磨與苦難,終于憑本身的力量與奮鬥,今日建立起一間大學,而且這間大學就在今天開學了!

開學典禮,圖片來自胡興榮《記憶南洋大學》

當校旗升起的時候,陳六使是怎樣的心情,我們已經不得而知,但“海外華僑最光榮的日子”,或許也是陳六使最光榮的日子!他終于得償夙願,在遠離祖國的東南亞,在耗費了無數人力物力之後,華人的精神火種終于埋下。我們可以猜測一下陳六使的想法:只要這三個光環還在新馬的大地上飄蕩,華人的文化血脈就不會斷絕!,

1958年3月30日,這是另一個特殊的日子。今天,南洋理工大學就修建在曾經的南洋大學舊址,我們能在這裏看到一座紀念碑,這是南洋大學開學整整兩年後的校舍落成典禮紀念碑。此時離南洋大學初次募捐不過五年時間,新馬華人們終于等到了自己的每分每厘都化作了青磚綠樹,看到了一個美麗的華文大學校園。那天,新加坡總督顧德爲南洋大學主持首期校舍落成典禮,前來觀禮的政黨領袖、政府官員、全體教職員、學生及新馬各界人士達10萬人以上,這是何等壯觀的場景,對新馬華人來說,這恐怕是一場莊嚴的朝聖。李光耀在《我一生的挑戰――新加坡雙語之路》一書中談到當時的情景:

“車龍從南大的裕廊校園一直排到市區的紐頓圈。前往主持開幕儀式的英國總督顧德爵士的座車,即使在警察開道下也寸步難行。他足足遲到了兩個小時。”

喜事一樁接著一樁,但也潛藏著無數隱憂。不過在新生大學的喜悅之下,這些隱憂沒有成爲主旋律。一切都會好的,不是嗎?

指針撥到1959年。繼林語堂事件之後,真正使南洋大學陷入困境的風暴,襲來了。

實際上,在南洋大學開學之後僅兩個月,時任新加坡教育部長周瑞麒即指出:南大未向政府申請頒授學位的法定權力前,南大學位不受承認。之後南洋大學的學位問題一直陰魂不散。爲了盡快獲得政府承認,1959年1月,南洋大學與當時新加坡的林有福政府同意共同聘請以西澳大學副校長白裏斯葛教授 (Prof.S.L.PreScott)爲首的大學評議會對南洋大學學術水平、教師資格、教學設備等情況進行調查。當年3月,五人委員會提交了《白裏斯葛報告書》。報告書以具有長久曆史的政府大學的標准,批評了草創中的南洋大學在專業計劃、實驗室設計、師資學曆、學術研究、課程編排等方面的不足。這些專家意見反映了民辦大學缺乏資源的特性,卻在明文任務之外,尤其在未查驗學生作業、未審定學生學術水平的情況下,額外作出了被新馬華人們認爲“草率與不負責任”的評語:

我們遺憾的要報告對南洋大學學術水准的不利評價,更遺憾的是我們在此刻不能心安理得的向新加坡政府推薦承認南洋大學文憑,給于與其他受承認的大學文憑同等的地位。

對一所草創期的大學而言,尤其是南洋大學百般謀求政府承認其學位的關頭,評語背後有沒有政治力量參與,我們今天已經不得而知。但對南洋大學而言,這無異于當頭一擊。直到南洋大學關閉的1980年,這份報告書仍然是籠罩在其頭頂的陰影,成爲長期背負著的政治包袱。在這之後,又産生了《魏雅聆報告書》和《王赓武報告書》,每份報告書都對南洋大學不利,從政府高層到民間,都或多或少對南洋大學的學位質量有所懷疑。

白裏斯葛五人委員會

從白裏斯葛到王庚武,他們的目標總是在一些關鍵點上發生重合:南洋大學的投入不足,需要政府幹預;南洋大學以華文作爲主要授課語言不妥;南洋大學甚至最好和馬來亞大學或後來的新加坡大學合並。總之,它要麽不存在,要麽不以華文大學的面目存在。否則,它就總會面臨來自各方的壓力——挂著教學水平、學生質量的名頭。

南洋大學,太難了。

林語堂在離開新加坡時說了一句話:“南大可以沒有林語堂,但不能無陳六使。”

但是假如南洋大學真的沒有陳六使了呢?那會是怎麽一個局面?

關于南洋大學,有很多話都一語成谶。1970年的時候,莎笳寫了詩歌《預言三十年》,他說:

“某英文報曾預言/華校壽命不出三十年/華校師生拜讀了驚人預言/只當是《天方夜譚》的新編/要知道政治家論及本國的前途/也只敢作出十年八年的預言/那位執筆仁兄豈有千裏眼/一眼就看穿了天”

不幸的是,南洋大學確實沒有撐過30年。即使以1953年取得“南洋大學有限公司”法人地位開始算起,它也不過走過了27年的春秋。

1963年,南洋大學迎來了“後陳六使時代”。1963年9月16日,馬來亞聯合邦、沙撈越、沙巴和新加坡,共同組成了馬來西亞,新加坡成爲這個新國家的一個州。政治的驟變把陳六使卷進旋渦,9月22日晚,尚未組閣的新加坡政府宣布褫奪南大理事會主席陳六使的公民權。三天後,爲南洋大學奉獻了整整十年的陳六使,向理事會辭去主席一職。

陳六使

陳六使時代與後陳六使時代有著巨大的差異,在這一點上,我們更能體會出陳六使爲了南洋大學長期盤恒于政商學三界的不易。陳六使辭任後,1963年10月5日,大學理事會不得不接受指令改組南洋大學。到了1964年7月10日,南大臨時校內行政委員會舉行移交儀式,接受校長印信及各項重要文件。從此之後,另一股力量參與進南洋大學的管理,我們可以把後陳六使時代稱之爲“艱辛時代”,因爲相比之下,陳六使時代的南洋大學雖然遭受著種種非難,但整體還是意氣風發,到了後陳六使時代的南洋大學,即使還有很多教職員工,努力捍衛著這所大學的“初心”,1970年,時任南洋大學校長的黃麗松博士撰寫了《在發展中國家裏成長的南洋大學》,他說,南洋大學的優勢在于“一開始就認定以東方文化爲基礎”,在他的任期裏,南洋大學的學術研究層面有了長足的發展,但南洋大學“黑雲壓城城欲摧”的氣氛,在1963年之後就沒有消失過。

黃麗松博士

離開南洋大學之後,陳六使有時還會對南洋大學的校務發聲,但今非昔比。雲南園已經不是當年的雲南園。他眼睜睜地、沉默地,看著自己當年的理想,漸行漸遠……

1964年8月,嚴思曾寫了一首《在寒星蕭索的夜晚》,歌詠早期南洋大學的地標之一“水塔”:

“我要走了,走了……/在寒星蕭索的夜晚裏我要想你/用不變的心/用不變的愛情/在今後火海刀山的日子裏啊/水塔,願我們/在祖國蒼茫的天空裏/發出勇猛的力量……”

讀起這首詩,我們會想,嚴思筆下的水塔,真的只是那座塔嗎?陳六使不就是長久屹立于南洋大學的水塔嗎,他的信念,他的“使命”,始終在提醒南洋大學的千萬校友們,你們所應該傳承、應該奮鬥、應該護衛的究竟是什麽?是中華文化的血脈,是民族文化的根基……

有一些南洋大學學生,因爲各種原因對陳六使抱有有趣的敵意。1966年,一位南洋大學校友聲稱,陳六使承諾爲南洋大學捐出500萬元,卻還拖欠250萬元;福建會館認捐的60萬元還欠40萬元;《南洋商報》承諾給大學100萬元,兌現的卻只有9萬4千元。這成爲質疑陳六使“背信”的有力證據。這位東郭校友,真可謂算得一筆好帳。但陳六使在捐款時就已經說明,他認捐的數額並非一次性捐出的,另外,1963年起,南洋大學已經不再是那個陳六使和福建會館,以及華人社會所理想的南洋大學。它應要求不斷改組,它的發展方向模糊不清,它拿什麽來要求陳六使履行承諾呢?

一艘大船,緩緩調轉了航向。

1972年7月29日 南洋大學舉行第十三屆畢業典禮。這是一屆特殊的畢業典禮,因爲南洋大學研究院的第一屆博士及碩士正式畢業。在黃麗松校長的領導之下,南洋大學證明了自己的學術水平。但是此時的陳六使,即將走完他76年人生之路。

一個半月之後的9月11日,76歲的陳六使因心髒病突發不幸去世,新馬各界深感悲痛。南大校友敬獻的挽聯上寫著:“含辛茹苦,創南大,一擲萬金無吝色;白手起家,辦教育,千錘百煉育英才。”包括南大師生在內的6000人爲陳六使送行,在陳六使的靈柩上,覆蓋著南洋大學校旗。16年前,正是陳六使主持了升旗儀式,宣布南洋大學開學。那時候的他和那時候的南洋大學一樣意氣風發。16年後,斯人已逝,空留回響。

作爲一個橡膠商人,他無疑是成功的,但他最成功之處並不在于商場,而在于這所寄托百萬華人希望的南洋大學。如今也許很少有人還記得曾經叱咤風雲的益和樹膠公司,但只要南洋大學的牌坊還豎立在雲南園,人們就一定會記得他這位南洋大學的創辦人。

我們可以回憶起那些特殊的“陳六使”時刻:

陳六使六十壽辰時,南洋大學學生會致信說:

“正當華文教育遭受極大迫害之際,先生奮力號召南洋各界人士起來創建南洋唯一華文大學(事實上也是海外華人有史以來自己創辦的第一間規模完備的大學),以維護及發揚中華文化,在這偉大的工作中,先生始終以任勞任怨的精神,積極領導各界人士,克服重重困難,共同爲創造南洋大學而努力,南洋大學有今日,光生之功績是不可估計的,先生之令名將與南洋大學同垂永遠。”

1953年7月26日中午12時,執委會主席陳六使在雲南園主持大學築路工程動土典禮,他以歡快的口吻說:

“今日是南洋大學動土之期,兄弟在此主持,感到非常興奮,吾人已在此播下文化種子,吾華人之文化在馬來亞將與日月同光與天地共存,中國人之文化是不會被消滅的,吾人在馬之文化,正如馬來亞一樣應該永遠地存在。去年兄弟鑒于華人文化存有危機,不得不極力提倡創辦南洋大學,目的在使吾人之文化能在本地永遠持續,各位今日看到此地帶系一片荒野,但此地實系中華文化在此生根之處,永遠存在,永不消失。”

中華文化將在南洋“永遠存在,永不消失”,而陳六使“之令名將與南洋大學同垂永遠”,這是多麽美好的期待,也是多麽美好的祝福,它寄托著多少信心。陳六使已逝,南洋大學已殒,但他的貢獻將始終銘記在新加坡的藍天碧海,與日月同光。

陳六使的去世,仿佛暗示著一個時代的結束。

六十年代初時,南洋大學學生們看到校園中的相思樹時,寫的詩是這樣的:

“雲南園的花朵已怒放了/沐浴在金黃色的清晨裏/不知多少次我挾著書本走過去/ /相思樹的青葉還在滾著珠水 /垂彎著腰歡迎我的到來/我常常漫步在相思樹邊的小路上。”(《我的歌呵,你從雲南園飛出去》,作于1961年)

到了七十年代,關校的陰影之下,南洋大學的學生們再看到相思樹時,他們寫的詩是這樣的:

我們有無盡的相思/一陣微風,葉與葉拍擊/聒噪著,以我們的語言/在這樣黯然,光芒微弱的年代。(南子《相思樹》,作于1970年代)

1973年底,南洋大學被要求停止在大馬招生,生源愈發萎縮。1975年,原教育部長李昭銘就任南洋大學校長,強力推動教育改革,除中華語文科外,全部課程改用英語教學。南洋大學成爲一所“副牌的英文大學”,失去了從建校以來頂住重重壓力才保住的特色:以中文爲主要授課語言。但李光耀還是說:

“在南大理事會一致同意下,我于1975年3月派教育部長李昭銘到南大出任校長。他的任務是嘗試把南大變成雙語大學,但是不成功,因爲雲南園的華文氛圍太根深蒂固,師生陷在完全用華文的環境太深,絲毫改變不了。這個任務對李昭銘太過艱難,他只堅持了17個月就離開了。”

1978年3月4日,南大理事會和新大理事會發表聯合聲明,宣布由本學年起兩間大學建立聯合校園,這樣南大學生能夠在講英語環境裏學習,從而提高英文水平。

1980年4月5日,南大理事會發表聲明,決定接受李光耀的建議,把新大與南大合並爲“新加坡國立大學”。1980年4月10日,李光耀致信說:

“我相信讓南大象征繼續保存下去對我國是有價值的:它敘述了一個熱愛他們語言、文化和傳統的移民故事,這些人來自三輪車夫、的士司機、小販、書記,以及商人、銀行家,響應設立高等教育的號召,捐出他們的錢給南大。這種精神是可貴的。不幸的是,鼓起對中華文化和傳統深感自豪的那些理想,並沒有作爲建立畢業生能夠經起市場考驗的大學教育的實際現實。”

南洋大學從曆史上消失了。

再見,雲南園。它並沒有被返還給捐款、捐地的華人以及相關團體,而是把它改造成了南洋理工學院,也就是現在的南洋理工大學。此南洋和彼南洋並沒有一點點關系。今天我們再走進當年的行政大樓,會發現它被改造成了“華裔館”。

再見,相思樹。它曾經長得漫山遍野,在南洋大學關閉之後,它也被“清算”了。

再見,八角亭。當年亭上有特別燒制的、有南大印記的綠瓦。

再見,南大牌坊。當年牌坊上的校名是于右任題寫的,如今南洋理工大學校園中的牌坊,是1995年重建的仿品。

再見,陳六使先生。

我們從南洋大學的關閉中看到了太多的不舍,太多的悲痛。但是在滾滾的時代大潮前,南洋大學不過是一艘小小的船,它在驚濤駭浪中航行了27年,它換了很多任掌舵人,但風浪越來越大,它只能停下——它太累了。

只有那些南洋大學的畢業生們、教職工們、關心南大的新馬華人們,以及從1974年6月15日起就安置在行政大樓裏的銅像,他們的聲音還在新加坡的上空回蕩。

有一位南洋大學的肄業生寫了一篇《My Old Days at Nantah》,此時他已經獲得了加拿大滑鐵盧大學的博士學位,他說

“在離開南大的往後數年裏,我經常在夢中回返南大完成我的學業。但是現實卻是殘忍的,因爲我的南大母親已經死了。……我身爲自已是南大的一名孩子而感到驕傲,雖然我無能成爲南大畢業生。”

1981年2月,莫邪寫了一首詩歌《山鬼》:

相思樹已死/相思不死/窮盡碧落無處寫此沉冤/每一顆紅豆都是我/黃泉之下的血淚/而曆史/拒絕記載/城陷之日我攬鏡微笑/雕欄玉砌再也不屬于我/我終身蹁跹爲春日群蝶/將一脈風流/植出铿锵的千萬花魂遍大地/江山信美兮我何所棲

1984年,著名女詩人淡瑩以詩歌《驚變》描述她參觀南大遺址的感慨,她仿佛又看到了三十年前“草根們”熱火朝天爲南大募捐的場景,但過去已成灰燼:

“看!那如拳頭粗的鐵鎖/寒光懾人,森森然/鎖住了文、理、商學院/鎖死了每間課室裏的/春風。小草不能再生/所有根須都被刈除,包括/賣冰水、踩三輪的血汗/包括販夫、走卒的感情。”“還有湖光,還有山色/一羅厘一羅厘被載走/日後回來尋覓/應以何處爲起點? / /夜的黑爪,霍地張開/我握著軸的兩端/將心情 慢慢卷起/從滿目瘡痍中/一步一回首/走出這幅/這幅青山綠水。”

1987 年 3 月,希尼爾寫下了《曾經》,就在這一年,新加坡全面采用英語作爲全國教學媒介語,華校教育走向窮途末路,這首歌中借祖母而透露出的哀傷因此顯得更加真實:

“我說,我已忘了去時路/祖母十分的不悅/敬愛的祖母/爲孫不能告訴您真相/曾經,相思千千,那段綠蔭路/已橫斷爲二,徒留孤樹一棵/那牌坊,您會因爲它不叫做南大而不再愛這湖/曆經風雨,心中的城/幾乎拆塌,幾乎讓您/失去,這一生中/唯一美麗的回憶”

與《曾經》幾乎同時,杜紅寫下了《無名牌坊》:

“四年之間/每天經過牌坊/都懶得望一望/ /誰知三十年後的今天/聽說要拆那牌坊/我卻無限心傷/ /跑了十三哩半/最後一次看看牌坊/不見了題字,不見了一九五五年/ /無限心傷/掏出心中的牌坊/還圍繞著相思樹,還留著當年。”

這些不只是詩歌,它們是血淚,是控訴,是對華人之火將熄的恐懼,是對母語文化消散星城的歎息。流川在創作于《無法償還的債——重回南大舊址感懷》稱之爲“透支了多少铿锵傳統,文化上的龐大赤字”。新加坡的華人知識分子遭遇到了嚴重的心理創傷,在新馬華文文學史上,自1980年以來,進入到了“傷痕文學”時期,也有一些研究者稱之爲“1981以來的黍離之傷時期文學”。何謂“黍離之傷”?

彼黍離離,彼稷之苗。行邁靡靡,中心搖搖。知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?彼黍離離,彼稷之穗。行邁靡靡,中心如醉。知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?彼黍離離,彼稷之實。行邁靡靡,中心如噎。知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?

黍離之傷,有綿綿的故國之思,有不盡的淒怆之情。

2013年,新加坡世華文學研創會《新華文學大系》的短篇小說集出版。以這部文集爲例,我們可以感知南洋大學作家群的輝煌——75位小說作家中,有19位有過南洋大學學習經曆或身爲南洋大學榮譽學士,占了四分之一,如果考慮到這些作家的年齡段集中于1934年(周粲)到1956年(南洋大學最後一屆文學士彭飛)這二十二年間,那麽這個比例還要擴大到近四成。可見在新馬華人文化界中,南洋大學實則具有舉足輕重的地位。

但是自1980年8月16日,南洋大學舉行第廿一屆畢業典禮之後,南洋大學終究難以擺脫時間的沖刷——當年畢業的最後一屆學生,如今已經過了花甲之年。即使從1981年開始,校友們就開始組織“南大之夜”,即使 1992 年開始,“南大之夜”升格爲全球南大校友聯合會,即使如今時常掀起有關南洋大學複名、複辦的討論,但南洋大學其實在慢慢地、慢慢地沉下曆史地表。

南洋大學的香火恐怕難以爲繼,但人們所緬懷的,不只是南洋大學這個實體,還有“南洋精神”。曾任南洋大學校長的吳德耀說,“南大所具有的特質是:別人不要做的,我們做;別人不能做的,我們能;別人無法容忍的,我們可以容忍。這種刻苦耐勞的精神就是南大精神。”。風沙雁則說,“南大精神,就是華族捍衛其民族教育權利的百折不撓的精神,這精神是源自華族尋求在新馬紮下其文化和語文的完整的根的需要。”無論對“南洋精神”的解釋在細微之處有什麽不同,總之,它是“自強不息,力求上進”的精神。正因爲“南洋精神”的存在,所以人們對南洋大學的感情已經遠遠超過了對一所大學應有的感情。

歐清池博士和呂振端博士在《新華文學大系·總序》中說,“如果後繼無人,那麽我們所編纂的大系將是新華文學長河終結的紀念碑”,此話何其悲涼!但是,我們不應對新華文學、新華文化完全失去希望,我們應當看到以東南亞華人群體們的渴望與堅持。

陳六使去世後,陳氏家族繼續爲公益事業捐資。2010年,陳六使後裔捐資192.2萬在大陸設立了公益基金,陳六使的孫子陳錫遠爲誠毅學院圖書館捐資500萬元,這個圖書館被命名爲“陳文確陳六使圖書館”。

誠毅學院的陳文確陳六使圖書館

誠毅學院中的陳六使銅像

讓我們以陳六使曾經說過的一句話結尾:

“華人曾有自己的文化,絕對不能淘汰,否則身爲華人而無華人的文化,雖仍然爲華人而不知自己的文化,這種人我們實不知何以名之!”