本地性工作者Ashley爲大衆揭開新加坡性産業的神秘面紗。(新報示意圖)

作者 鄭智浩

24歲的你過著怎樣的生活?對社會又有怎樣的體悟? 對看慣暗夜紅塵,中學畢業後就在風月場所打滾的Ashley(化名,24歲)而言,兩條社會法則最爲受用:

做事要絕對小心謹慎。

絕不要輕易墜入愛河。

擁有五年“高級伴遊女郎”(high-end escort)資曆的Ashley,是本地一名半工半讀的商學院大學生,白天與一般大學生無異。

夜幕低垂時,她才換上高級伴遊女郎的身份,滿足顧客們的需求,過著紙醉金迷的夜生活。她在接受《南華早報》訪問時沉著地說:

“稱自己爲妓女(Whore),我很自豪。”

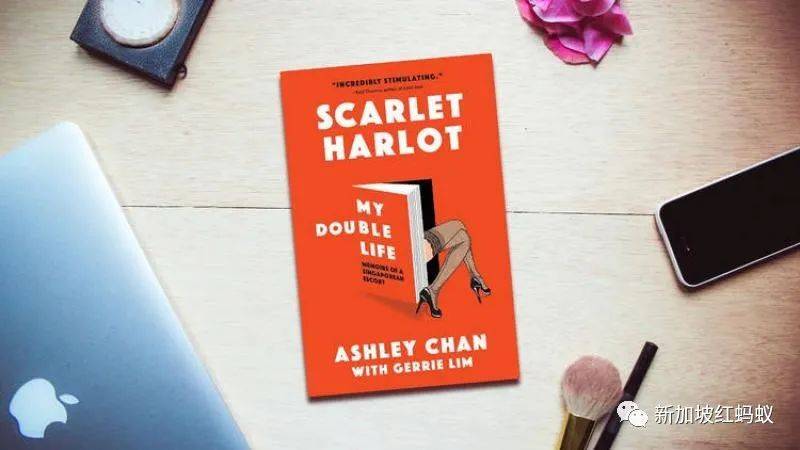

Ashley的工作內容自然屬于“不可描述的事”,她最近將自己的奇特經曆撰寫成回憶錄《绯紅妓女:我的雙重人生》(Scarlet Harlot: My Double Life,簡稱《绯紅》)。

書中以平鋪直敘的寫法,揭露了新加坡性産業鮮爲人知的一面,揭示一個個男客戶爲何肯支付上千新元,換取性工作者的慰藉,以及在交易過程中的種種荒誕行爲與要求。

《绯紅妓女:我的雙重人生》(Scarlet Harlot: My Double Life)(Epigram Books)

作爲一名專業的“派對女孩”,她曾被男客戶要求用腳踢他們的生殖器、一名戴頭套的客人要求她幫忙掐住頸項助興、還有每夜吸食混搭的毒品,來換取相應的報酬。

在客人付費的兩小時內,她可以讓客人對她“做任何他們想做的事”。

Ashley在《绯紅》寫道,性工作者這個行業也分爲三六九等,以工作層級、膚色和國籍來區分其商業價值。

在這個金字塔的最底端,是那些KTV小姐。最頂端的則是如同她一般的高級伴遊女郎,有機會跟隨非富即貴的顧客乘飛機環遊世界。

Ashley毫不避忌地說: “越南與泰國籍的伴遊女郎更漂亮,但她們在溝通方面並不聰明。她們很漂亮,稱得上是‘花瓶老婆’(trophy wife)或‘妖娆女人’(bimbo),但語言障礙卻讓她們缺乏交流能力。”

如Ashley一般的新加坡華人的伴遊女郎,價格會稍微昂貴一些,“因爲我們更聰明一點”。

芽籠紅燈區站在街邊招攬顧客的流莺。(路透社)

性工作者能賺多少錢?

Ashley受訪時拒絕透露具體金額,但記者從她的一身華麗的行頭和大筆花費,大概可略知一二:各大名牌商品、價值1萬2000新元的隆鼻與下巴整形,以及大學全額學費一次過付清。

冠病疫情的來襲讓Ashley生意大受影響:

“冠病大流行導致我難以接客,收入減少了大約60%。值得慶幸的是,我有一群常客,仍願意支持我度過這段艱難的日子。與其他人相比,我還算比較幸運的。”

Ashley:“我有一群常客,仍願意支持我度過這段艱難的日子。”(示意圖)

性工作是一門講究的生意

就讀商學院的Ashley頗有商業頭腦,談起事業來“頭頭是道”。

她自視爲一名“企業家”,擺賣的商品就是“自己”。爲此,她列出商業成本與管理費用等細則:

參加瑜伽課程,保持好身材;

購買名牌包包,或奢華的美容保養品,保持專業形象;

例常進行身體檢查,確保健康安全,以便持續服務客戶。

與其他合法行業一樣,性産業也受到市場競爭與現代化的影響。

Ashley表示,社交媒體平台和互聯網的普及,改變了人們的消費模式,也嚴重打擊了性産業原有的工作模式與商業價值。

針對日益受現代人喜愛的線上約會平台,Ashley指出:

“如今,新加入的伴遊女郎越來越少,‘甜心寶貝’(sugar babies)反而越變越多。Ashley Madison(專門爲已婚人士提供交友、約會服務的社交網站)讓女孩們覺得賺大錢很容易,實際上卻不是這樣的。”

性産業受到市場競爭與現代化的影響。(新報示意圖)

一段血淚的過往:爲升學而步入性行業

面對新血不斷湧入的激烈競爭,Ashley不以爲然地稱:

“你無從得知這些女孩爲什麽要進入這個行業。也許她們不是爲了購買奢侈品,也許她們是真的需要錢。”

Ashley就有一段悲慘的童年經曆。

年幼時父母離異,雙方都不願照顧她,最後交由外婆撫養長大。

父親若幹年後在外重組新家庭,只供她完成中學學業,年僅16歲的Ashley生活頓時失去經濟支柱。

爲了爭取更好的未來,她誤打誤撞應聘了一則招募,只因上面寫著“每天可賺取300至400新元”。

就這樣,她成了新加坡性産業的一員。

父親斷了經濟來源,Ashley被迫出外謀生。(示意圖)

問及父親對她的影響,Ashley直言不諱地說: “基本上,是我的父親讓我成爲了一名伴遊女郎。如果他資助我完成學業,我現在可能就不是這樣了。”

“很多人都以爲可以短時間從事性工作,賺到錢後就走人。沒那麽簡單,出賣肉體怎麽可能不改變你?”

相信不少人都以爲陪遊女郎的工作非常輕松,哪會有壓力?

但Ashley透露說,男顧客在言語上的嘲諷輕蔑、讓她很長時間深感自卑,認爲自己是最低賤的人。這種無形且無所不在的壓力,讓她一度尋死但不成功。不過長期以來,卻出現進食障礙和壓力引起的偏頭痛。

她在《绯紅》一書透露, “在我19歲決定成爲一名性工作者之前,確實有考慮其它選項。但我當時決定,最重要的是,我需要金錢來支付學業。我必須承認,我做陪遊女郎不僅是爲了錢,也是考慮到時間與生活方式的靈活性。”

只有這樣的工作安排,Ashley才能兼顧學業與職場,于是就踏上這條不歸路。

未放棄“新加坡夢”:一名丈夫、一套房子、兩三個孩子

Ashley准備在大學畢業後“金盆洗手”,離開曆經五年的性産業工作,成爲一名專業的白領麗人。

她表示: “雖然伴遊女郎的報酬不錯,但我必須考慮到簡曆上要如何解釋這段‘空白期’呢?這就是爲什麽我現在從事正常工作的原因。如果簡曆上有‘空白期’,日後在應對未來雇主時肯定會出現問題。”

盡管Ashley一開始就立下flag說,“早已放棄愛情”,但她仍與普通新加坡人一樣,擁有一個“新加坡夢”,即一名丈夫、一套房子與兩三個孩子。

她坦然說: “我還是想要。我來自一個不那麽好的家庭,所以我希望我的孩子生長在一個好的家庭。”

新加坡芽籠紅燈區幾家營業的店面。(互聯網)

在古代禮教根深蒂固的東方社會中,像Ashley這樣的性工作者,往往都與社會價值觀格格不入。在某些人眼中,Ashley就是一名被標上“敗壞綱紀、不知羞恥、投機取巧,與社會風氣相悖的妓女”。

被問及選擇這個行業可曾感到後悔或愧疚時,Ashley斬釘截鐵地說:

“作爲一名性工作者,雙方互相交易,你情我願,我爲什麽要感到愧疚?我對自己的所作所爲一點也不內疚。不要因爲你不喜歡性工作者的工作性質就瞧不起她們,她們只是從事著性質不同的工作。”