新加坡國家美術館爲慶祝5周年,自2020年11月27日起舉行特展“此心安處——張荔英藝術展”(Georgette Chen: At Home in the World),讓國人重溫第一個在國際享有聲譽,以新加坡爲家的女畫家一生事迹與藝術貢獻。(聯合早報)

作者 柳先生

誰是張荔英?

一個月前問我,我這個藝術門外漢只能老實說:恕我孤陋寡聞,我完全不知道。

不管是張荔英還是Georgette Chen,我都不知道。

(聯合早報)

正因如此,新加坡國家美術館辦張荔英特展有沒有華文,本該是一件我沒法有意見的事,但因這件事而引起的討論,卻很值得玩味。

其中國家美術館館長陳維德博士受訪時說的最有意思,他說特展選擇之所以用英文呈現,主要有三個方面的考量:

本次展覽是要“突出張荔英的作品和她作爲一名專業實踐藝術家的身份”,所以選擇了“她在專業領域最常用的名字”來稱呼她,也就是‘Georgette Chen’。

英文是張的慣用語言,所以展覽以英文爲主是爲了“忠于藝術家的聲音”。

展覽中不用華文不稱張荔英,則是爲了“保持一致性”。

從這第一條我們可以看出幾個有趣的預設:

一個人專業領域常用的名字不一定是平時最常用的名字。

要突出你專業的身份便必須用你專業領域常用的名字。

這兩個預設乍聽其實沒什麽問題。文壇或者娛樂圈常見的筆名和藝名都是這個道理。但這裏有個重要的不同點:館長所謂的“常用名字”卻是以語文作爲劃分標准的。

我不由想起大學時的一件小事:老師在班上提及Hitchcock,一些中國同學相顧茫然,一說希治閣、希區考克則恍然大悟。希區考克不過是Hitchcock的譯名,二者所指的完全是同一個人。

同學很可能也看過他的電影,看過他真人的照片,也知道他在電影界的地位。對于Hitchcock這名字所指涉的,他們是清楚的,但偏偏提及這名字時,卻只能覺得陌生。他們對Hitchcock是真的陌生嗎?

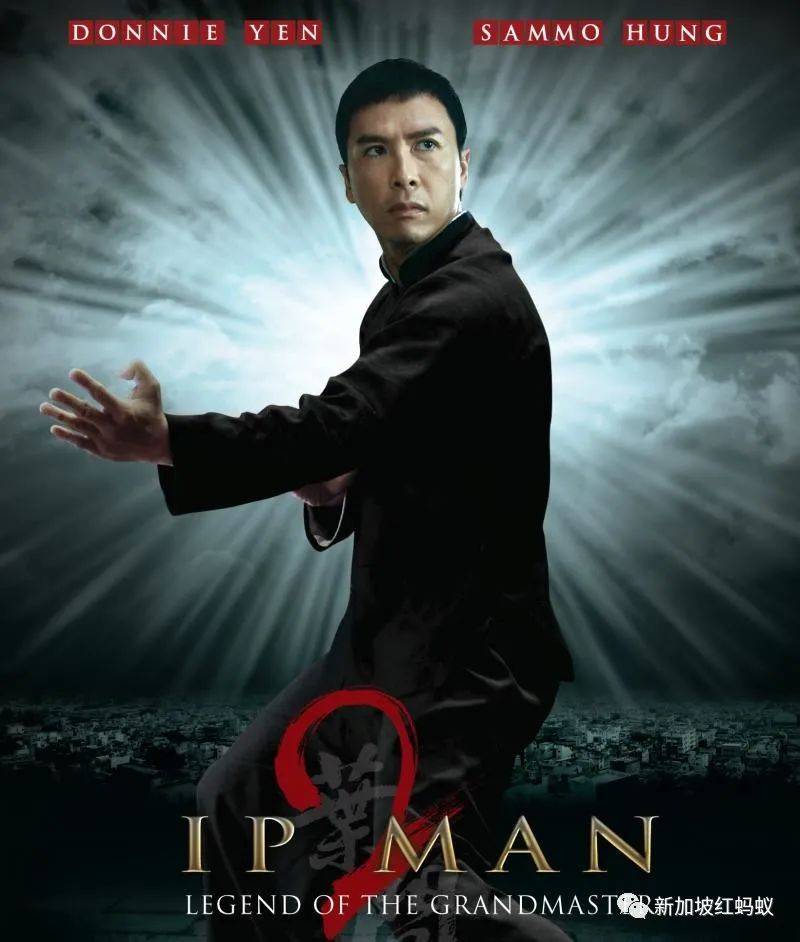

無獨有偶,我有好一些喜歡華文流行文化、但華文程度不好的新加坡朋友,他們知道Ip man 卻不知道葉問、知道Eric Chou而不知道周興哲——除了譯名以外,他們對這些文化的理解是否還有所缺失?

華文程度不好的新加坡朋友,他們知道Ip man 卻不知道葉問。(互聯網)

如果你精通中英雙語,熟悉中西文化,大概也會同意葉問這名字比Ip Man 重要,希區考克在華文圈子名氣可能還不如王晶。

名字是中文或是英文,本不該有什麽高下之分,但偏偏同一個所指在源語文化和譯語文化的地位就是會有所不同。

所以特展如果真的要選擇一個語言來代表Georgette Chen/張荔英的話,要回答的第一個問題便是:張荔英的名頭在華文美術圈子裏響亮些,還是Georgette Chen的名頭在英文美術圈子裏響亮些?

張荔英學生回應說只要沒有異族同學在場,老師都是華語教學的。有人認爲學生的回應無疑打臉館長,我卻覺得是他們不了解館長的視角與立場。

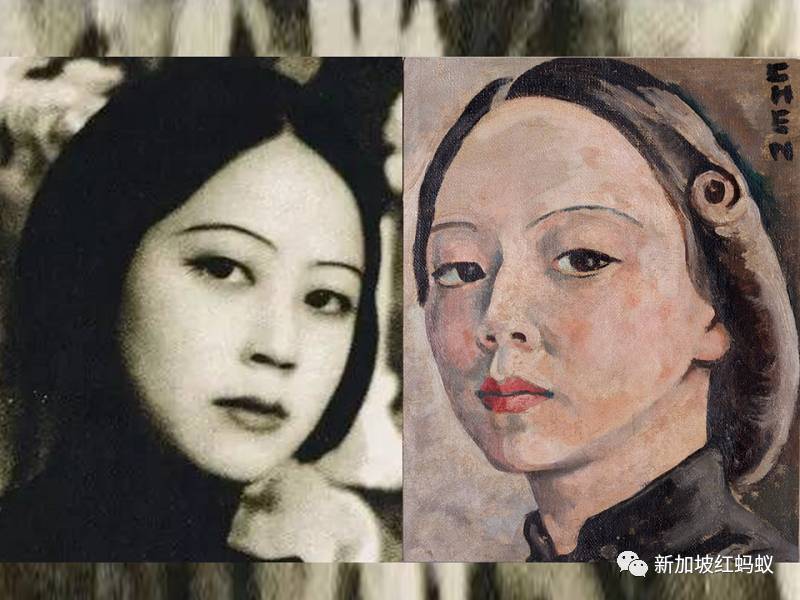

先驅女畫家張荔英自畫像。(互聯網)

別說學生的那些個人回憶是他所看不到的,就算看到了,也大可認爲那不是最能代表張荔英專業的聲音——畢竟Georgette Chen的名頭比張荔英響亮太多了!更何況,在新加坡這個語境下,在國家級的美術展覽裏,不是時時都有異族同胞在場的嗎?

特展備有四語語音導覽,不只有華語英語,還有馬來語淡米爾語。如果單純是要 “忠于藝術家的聲音”,那加入張荔英並不通曉的淡米爾語,其實毫無必要。

之所以要四語並呈(而非雙語),除了是呈現新加坡的多元面貌,更重要的其實就是將新加坡雙語政策的核心精神貫徹到底——英語是第一語言,其他三語都只是地位次之的母語。

有人說:既然已有能力翻譯並提供語音導覽,爲何不直接加上華文解說?那顯然是不明白這一點了。

館長第三點強調的“保持一致”,不只是展覽裏英語的一致,更是展覽外三語的一致。三大母語是綁在一起的,要麽全上,要麽全免,不能有差別待遇,以示公平。

所以馬來文考試允許帶辭典,求的是和華文考試“平等”,而不必參考同是拼音文字的英文考試。不管任何場合,只有英文才是必須的,因爲那是唯一可以消除各族隔閡的語言。

母語是制造隔閡的小衆語言,不加上英文譯文便很可能是上不了台面的種族主義。理解了新加坡四語之間這一價值結構,便會理解爲什麽徐部長要說“種族和語言問題很敏感,要謹慎處理”雲雲了。 雙語政策推行有多久,這一套價值結構在新加坡社會也就有多根深蒂固。

把重點放在翻譯上,治標不治本

社會上爛翻譯層出不窮,很多人便疾呼要重視翻譯。近年來不少初級學院乃至特選中學都開設翻譯課程,也反映出政府確實對此予以重視。

但把重點放在翻譯上,其實是治標不治本的:所謂的爛翻譯其實都是爛華語,所謂不重視翻譯其實都是不重視華語。

很多時候爛翻譯的出現,更正是因爲完全舍棄華文思維,事事以英文爲標准。英語與華語(母語)的地位不對等,則越是強調翻譯,這種價值結構反而越是牢固。

一般情況下,原文的地位往往較譯文爲高,但當雙語地位過于懸殊的時候,母語便成了英語的附庸,不管是譯成英語或譯成母語便都可能只是爲了裝點多元的門面(新加坡詩歌節每年都舉辦四語新詩創作比賽,但結集出版時其他三語就不見蹤影,只剩英文譯文,應該算是最有代表性的了)。

張荔英特展的問題,想深一層,其實也是怎麽認識曆史、認識國家、甚至是認識自己、認識世界的問題。

(聯合早報)

張荔英是誰?

她是個怎樣的人?

我們應該怎麽認識她?

她應該怎樣被記住?

Georgette Chen或張荔英哪個名字重要,誰說了算?

美術館還是學生的看法更重要?

社會的看法重要還是當事人的認同重要?

死者有決定權嗎?

所謂的專業領域是誰界定的?

美術展會如何影響社會對某人的認知?

把Georgette Chen換成 Nantah, Singapore, Chinese, Confucius,這些問題同樣成立。要回答這些問題有許多可以考慮的面向,這裏想說的只是:語言作爲我們認識這世界的重要媒介,不只會決定我們所能認識的內容,也會決定我們認識這世界的方式。

通過翻譯,也許所有華文世界的問題我們都有辦法用英文來討論,但討論的角度、方法和視野卻肯定有所不同,而這也是所謂雙語雙文化的優勢所在。

新加坡現在雙語優勢流失,表面上看只是華文水平的滑落,其實內裏最關鍵的還是在于那英文至上的價值結構已根植于這個社會。新加坡以華語而不是英語爲主的專業,老實說已所剩無幾。

在藝術圈裏,連劉抗和吳冠中這麽“華”的藝術家展覽都是英文主打了,爲什麽我們還會期待張荔英的展覽要出現華文字?

章星虹女士還特地挖出南洋美專畢業特刊裏張的雙語留言,來證明張荔英的“母語”造詣非同一般。那究竟可以證明些什麽?還是證明新加坡也曾經有過華文很好的年代嗎?還是證明雙語其實有無限可能?

在館方作出回應後,《海峽時報》報道了這起由早報文章開始的風波,也算是證明了本地中英圈子還是有所互動的,只是不知大部分的英文讀者讀了卻會有何想法?

或許這次風波可以讓我們再想一想,新加坡對待四語的這一種價值結構,到底還合不合宜;新加坡想要追求的雙語和多元,又到底路在何方?