果中之王榴梿是南洋特産,自19世紀以來其華文詞形因音譯而有多個版本——“榴連”“流連”“流璃”“留連”“榴梿”,直到二戰後英殖民地政府提倡本土化,加上本地華文報章和教科書多采用“榴梿”,詞形方才固定下來。千禧年後,因中國編輯出版的《現代漢語詞典》收錄榴梿、榴梿,而引起主副詞條之辯。作者梳理曆史發展,並從構詞理論加以分析不同版本異同,爲“榴梿”正名。

榴梿與三保公

小時候,每當聽到大人提到榴梿,說它是“三保公的大便”。爲什麽會有這種像是戲谑的傳說流傳下來,當年大家也說不出一番大道理。總之,榴梿和“三保公大便”的聯結,自此就留存在我的記憶中。

“榴梿是三保公的大便”,爲什麽會成爲南洋華人的集體記憶?

明朝時期七下西洋的鄭和,在南洋被華人尊稱爲“三保公”,並當作神明來崇拜。“三保公”“大便”和“榴梿”三者被南洋華人相提並論,把絕然不同的三種意象融合在一起,充滿象征色彩。它們之間到底有什麽關系?又有哪些不爲人知的隱喻?

鄭和被神格化爲“三保公”,是流寓南洋的華人對他在海外“宣德化,柔遠人,揚國威”,深懷感戴之心,因此把依戀母國之情,依托在他這個神明身上,成爲他們精神回歸原鄉的物化象征。榴梿這異鄉奇果,被視爲南洋的“果中之王”,代表本土的意義不言而喻。榴梿強烈的特殊氣味,常被初來乍到的人排斥。但它和“留連”諧音,大家把能不能接受它,當作是否能長住本地的試金石。

深究起來,“榴梿是三保公的大便”這個說法,會在南洋華社廣泛流傳,難免摻雜文化的隔閡,異地生活的不適和唐番意識的作祟等因素。除此之外,當中也隱含對異鄉不敬的嘲弄。這也反映出初來乍到的華族先民,面對南洋這片陌生土地,存在緊張的關系和焦慮。

榴梿這熱帶奇果,因其形狀、氣味和味道與衆不同,形成它在南洋水果至尊的地位。讓遠離家鄉,流寓異地的南洋華人,自然而然地以它爲首選,表達他們與南洋關系的多重象征。

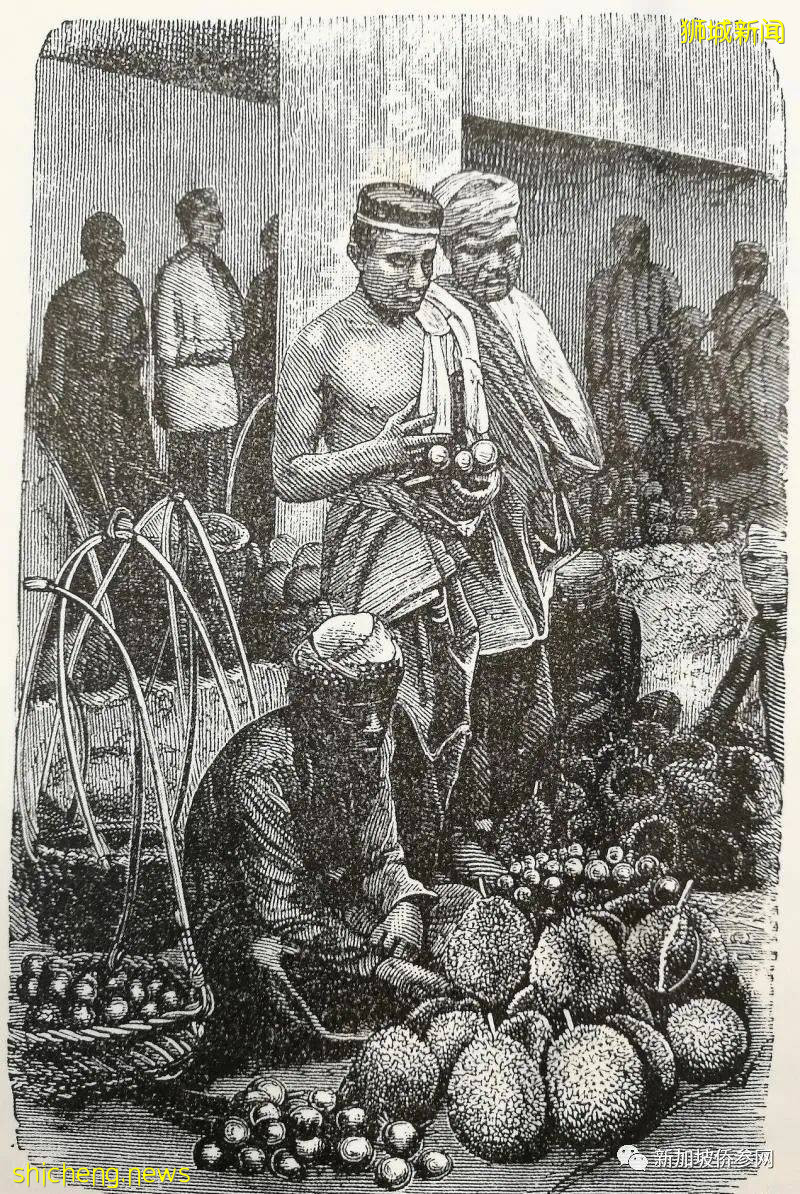

榴梿這個南洋異果,首次載入中國史籍,是在明朝永樂年間問世的《瀛涯勝覽》,作者恰恰是隨鄭和出使南洋的通事馬歡。他在書中這麽描述榴梿:“有一等臭果,番名賭爾焉。如中國水雞頭樣,長七八寸,皮生尖刺,熟則五六瓣裂開,若臭牛肉之臭。內有栗子大酥白肉十四五塊,甚甜美可吃。”

馬歡不愧是通事,不但對于這異鄉奇果的特征,有精確的描述,轉譯“番名”的對音,也奇准無比。所謂“番名”即馬來語“durian”,意思是“刺果”。“賭爾焉”是榴梿首次出現在文獻上的華語名稱。

福建龍溪人王大海,1783年泛海至爪哇,僑居長達十年。歸國後,1791年寫了《海島逸志》六卷,在《花果類》裏稱榴梿爲“流連”,看來他極不喜歡榴梿,形容它“其香濃濁不堪……華人不敢食者,見之且掩鼻而過焉”。

廣東人謝清高(1765-1821),1782年隨船隊出海,遍訪南洋,行程遠達歐洲。1792年歸國,口述出洋所見所聞,由同鄉楊炳南執筆成《海錄》一書。書中也提到榴梿:“凡無來由所居地有果二種:一名流連子,形似菠羅蜜而多刺,肉極香酣。”

用“流連”或“流連子”來指稱榴梿,南方方言口語色彩極濃,相信王、謝二人是得之于流寓南洋的華人。

早期中國文人墨客寫榴梿

1819年新加坡開埠後,南來短居或途經新加坡的中國文人墨客,不絕于途。他們筆下不會錯過對榴梿這異果的描寫,擇其著者,有李锺珏、左秉隆、郭嵩焘、張德彜、黃遵憲等。這些作者初來乍到,初遇榴梿,驚鴻一瞥,筆下的稱呼,自然五花八門,讓人眼花缭亂。

李锺珏(1853-1927),1887年到新加坡探訪譜兄左秉隆,在新加坡住了兩個月,回國

後寫了《新加坡風土記》。他是這麽說榴梿:“叻地樹木繁盛,尤多椰林,其次槟榔、榴連、菩提等樹最多。”

左秉隆(1850-1924),1881至1891年被清廷派駐新加坡當領事,著有《勤勉堂詩鈔》,其中收錄《流連》古詩一首:“南有喬木,實大耳圓。殼如猬縮,玉粒珠編。初聞欲嘔,食久彌鮮。不亦宜乎,名曰流連。”

郭嵩焘(1818-1891),1876年被清廷派駐英國爲大使,出使途中經過新加坡。在他的《倫敦與巴黎日記》記錄他在胡亞基府上吃榴梿的體驗:“胡氏園水果多奇品,所食三種,曰山竹……,曰洋荔支……,曰流璃(西人謂之多裏安,味甘而氣臭如腐乳)。”

張德彜(1847-1918),1876年隨郭嵩焘出使英國,途經新加坡。回國後,以日記隨筆的方式寫了《隨使英俄記》,書中這樣描繪榴梿:“又有罐果者,大如菜瓜,外有楞,色淡黃,皮如鳄魚,厚盈寸,內分三格,每格肉四五塊,白色,聞之如蔥蒜,食之如蜜糖。”

黃遵憲(1848-1905),1891年出任清廷駐新加坡總領事,1902年出版《人境廬詩草》,在《新加坡雜詩十二首·其九》中就如此歌詠榴梿:“絕好留連地,留連味細嘗。側生饒荔子,偕老祝槟榔。紅熟桃花飯,黃封椰酒漿。都缦都典盡,三日口留香。”

五位作者以不同視角來觀察榴梿,給它的稱呼各異,分別是“榴連”“流連”“流璃”“罐果”和“留連”。顯然這個時期的榴梿,還沒有形成固定的華語詞語,只是停留在民間口語詞的階段。這些作者通過華人口述,聽聲記音,自然各有不同:李锺珏到底是優貢出身,一出手就兼顧音、形、義,創造了最接近後來成爲固定詞的“榴連”;左秉隆和黃遵憲都是詩人,把榴梿當作南洋記憶的審美對象來描述,自然取表達“流連”意象的“流連”和“留連”;郭嵩焘和張德彜兩人是學者,以樸實無華的寫實手法來記錄榴梿的印象。郭嵩焘借用發音相近的“琉璃”一詞,改爲“流璃”,顯得較古雅;張德彜則另辟蹊徑,不用音譯,據其外觀形貌,稱它爲“罐果”。

榴梿到底是南洋的物産,身居中國的華人沒見過也不熟悉。那些因緣際會初遇榴梿的中國文人墨客,筆下對榴梿的各式各樣的稱呼,並不會因此成爲漢語使用的詞彙。

20世紀初 榴梿詞形未固定

榴梿在中國改革開放前,始終是以區域華語的身份,在南洋流行。

榴梿一詞作爲南洋的區域華語,我們只能從南洋華人實際應用的語料,梳理出它的曆史發展脈絡,從中做出符合學理和應用習慣的選擇。

首先,我們可以查到的書證是道光戊戌年(1838年)4月出版的《東西洋考每月統記傳》,用“流連”來表達榴梿。可見這個時候,榴梿詞語的使用,還是延續南洋華人行之有年,以方言口音來記音。

1881年《叻報》在新加坡創辦,出現在報上榴梿的詞語,較常以“榴連”的字樣出現。這個時期采用的“榴連”,選用偏旁從木的“榴”字,顯然有意識到榴梿屬喬本植物,因此取“榴”字以表其義。這個詞形的出現,以華語構詞法的角度來說,比單純記音的“流連”或“留連”是一大進步。同個時期,榴梿間或也以“留連”的詞形出現在《叻報》上。

進入20世紀初,新加坡出現多家華文日報,榴梿詞語在各報的使用無一定之規,呈現一種隨意性,造成榴梿一詞出現多種詞形。除上述的“榴連”和“留連”外,尚有“流蓮”或“榴梿”。如“流蓮接武荔支香”(《天南日報》1902.12.16),“日啖榴梿齒留香”(《總彙新報》1922.12.25)。這個時期的報章,出現“榴梿”這個詞形,以“草”字頭的“蓮”,搭配木字旁的“榴”,不是自覺地認識到爲構詞的偏旁趨同做出的選擇,而是作者不經意采用同音字的結果。

1920年代,新加坡兩大華文日報《南洋商報》和《星洲日報》相繼創刊,是我們考察新加坡華社日常用語不可或缺的媒體。縱觀1920年代到二戰前的兩大報,一開始就對榴梿一詞的使用具有共識,經常采用“榴梿”,“榴連”只是偶爾出現,其他詞形幾乎沒見到。

新加坡在19世紀末20世紀初,出現辦報興學的初潮,許多文人開始南來,民智大開。文人主持報務,有意識地針對報章的本地用詞加以幹預、改造,使之較爲規範。“榴梿”一詞在報章的普遍采用,已經把音義相結合的思考加入。

除了考察報章用語,另外針對教科書用語的考察,也是我們尋找語言事實,更具體地去了解語言使用的曆史脈絡。

二戰以前,新加坡華校使用的教科書,都是從中國進口,主要由商務印書館和中華書局編輯出版,內容充滿中國色彩,理所當然地沒出現有關榴梿的課文。二戰之後,新加坡殖民地政府教育部門提出“十年教育計劃”,建議改編華校的教科書,規定內容必須“去中國化”,適量增加本地色彩。1947年之後,一些標榜“馬來亞聯合邦、新加坡教育部審定”的教科書紛紛出爐。

小學課本開始用“榴梿”

雖然如此標榜,這些本地華校的教科書,主要還是在中國編輯出版,本地化的內容在各種教科書中都有不同程度的體現。以1947年商務出版的《複興國語教科書》爲例,在小學初級第二冊有一篇課文,開始采用“榴梿”一詞,這是“榴梿”這個詞語出現的首次書證。

清末民初,中國興起“國語運動”,語文改革和文學革命是兩大要旨。語文改革成爲文化發展的主要趨勢,語文改革從理論的提出到發展成爲實際成果,就是“國語統一”。國語統一,語音和用詞的規範是一大要求。出版業者把它納入教育實踐上的教科書編纂,對擴大其影響,發揮了極大的作用。作爲中國兩大主要教科書出版機構的商務和中華,集中了許多優秀的語文專家和教科書的編輯人才。他們爲新馬編輯語文課本時,自覺地采取規範化手段來處理一些南洋的詞彙,使之更契合“國語”的構詞要素。這些教科書,特別是《國語》課本中遣詞造句的細致變化,值得我們關注和好好研究。

其實,“榴梿”一詞在漢語屬于連綿詞,中國學者王雲路對連綿語的特點有精辟的說明:“漢語雙音詞有偏旁類化的特色,在連綿詞中,這一傾向更加明顯。所以連綿詞除了音節上有雙聲或疊韻等關系外,在字形上也往往有偏旁相同的特點,也就是逐步規範化。”(見王雲路著《中古漢語詞彙史》)

我們知道,作爲名詞性的連綿詞,通常是用來指稱事物,特別是記音的外來詞,也就是所謂的音譯詞,比如“葡萄”“槟榔”“玻璃”等即是。“榴梿”一詞在新馬教科書上的改造,就是有意識地遵循漢語構詞的這一特點。

從此之後,新加坡采用的教科書,一致使用“榴梿”一詞。比如1948年南洋書局出版《國語》初小第七冊,課文中第29課《一只榴梿》就是很好的例子。

1949年新中國成立,新加坡殖民地當局限制中國出版物的進口,從中國進口教科書的業務終告中斷。1951年《方吳報告書》出籠,頒布了強調“馬來亞化”的課程編纂標准。新加坡經營華校教科書的五家書商,即世界、上海、南洋、商務和中華,紛紛進軍華文教科書出版業。縱觀這五家出版的華文教科書,在提到“榴梿”的課文中,似乎觀點一致,繼續采用“榴梿”一詞。這個傳統,從自治邦到獨立之後,在新加坡華文教科書裏一直延續下來,始終沒有改變。

今天,“榴梿一詞很早就是新加坡的規範用語”這個一廂情願的印象,可能由此而來。事實是否如此?如果我們相信語言事實是首要,然後才會有事實形成的觀點和結論,那麽就讓真實可靠的語料來說話。

我們上面已經依據《南洋》《星洲》兩大報章,對榴梿的用語情況作了說明。現在依舊借重這兩大報章,酌量增加一些本地雜志的實例,繼續我們的考察。爲方便說明問題,我們把考察的時間幅度鎖定在二戰之後到1970年代末。

二戰之後,榴梿已經成爲新加坡市民,特別是華人普遍喜愛的水果,華文報章出現榴梿的頻率逐年增加。浏覽二戰之後至1950年代的兩大報,在1940年代,出現“榴梿”這個詞形只有兩例,首例是出現在1947年12月29日的《南洋商報》。進入1950年代,也只增加40例。但是,在同段時期,“榴梿”一詞使用的次數高達900多例。兩相對照,哪個才是經常使用的詞語即可一目了然。

這個時期,其他榴梿的異形詞比如“榴連”,偶爾還會在報章出現。在雜志方面,顯得比較隨意,“榴梿”或“榴連”較常見到,“榴梿”幾乎看不到。1951年出版的《南洋學報》第七卷第一輯,同一期出現兩篇文章,張禮千采用“榴梿”,韓槐准則用“流連”。這時候“流連”已經非常罕見,不知道基于什麽學理上的理由,他在文中主張植物學學名采用“流連”。1959年出版的《南洋兒童》,在第二期介紹南洋的水果時,采用的是“榴梿”。

1960及1970年代,兩大報采用“榴梿”一詞的次數高達500例,“榴梿”出現的次數減爲200多例,“榴連”則出現80多例。會出現這種扭轉的現象,可能是受教科書影響的新一代開始成長。雜志方面,信手拈來以1961年出版的《行動周刊》第80期作爲例子,在刊登的《佳果集》一詩中用的是“榴連”。

從“榴梿”“榴梿”和“榴連”三者混雜使用的情況來看,當年的報章或是公衆,還沒産生要給榴梿一個規範用詞的自覺,無論是基于學理上、語言使用的實際,或者是約定俗成,即便是我們在課堂上學的規範用詞是“榴梿”。

新加坡華語在漢語文化圈處于邊陲,向來對華語的使用問題,不是缺少關注,就是嚴重噤聲。從上面勾勒的榴梿用語的曆史實況,可見一斑。1980年代末,“榴梿”一詞的使用,竟然造成新加坡華語的“覺醒”。

促成這次“覺醒”的就是漢語權威詞典——《現代漢語詞典》。事緣《現代漢語詞典》在第一版(1978年出版)和第二版(1984年出版),以“榴梿”作爲詞條收錄,在新加坡因此掀起了軒然大波。大家禁不住勾起小學的記憶:老師不是要我們在“改正錯字”的作業上選擇“榴梿”嗎?代表喬木的“梿”字怎麽能以纖弱的草本“蓮”字來取代?我們看到許多人站出來,爲捍衛“榴梿”一詞的“合法地位”鼓與呼。

不知道什麽緣故,《現代漢語詞典》的第三和第四版在沒說明原因之下,刪除了“榴梿”的詞條,不再收錄。2005年出版的第五版,恢複收錄“榴梿”,以它爲主詞條,另外加收“榴梿”一詞,列爲副詞條,並附說明“同榴梿”。2012年第六版出版,榴梿詞條的主副地位發生變化,改以“榴梿”爲主詞條,“榴梿”被列爲副詞條。這樣的安排,相信是《現漢》編輯部接受新馬學界的意見,從善如流,以“名從主人”的原則,做出皆大歡喜的結果。

這場喚起新加坡華語“覺醒”的討論,很可惜許多論點都是從感情出發,而不是從學理或者是語言使用的曆史角度去深入討論,因此沒有形成理論上的“覺醒”,讓人覺得遺憾。