如果你還沒有成爲一個“菊外人”,那麽你已經徹底淪落爲網絡熱門話題的局外人。

網絡上爲“菊外人”的定義是,不知道女團偶像選秀節目《創造101》選手王菊是誰,也沒有看過這檔網絡綜藝節目,但被“給王菊投票”相關信息包圍的人。王菊,1992年9月生,處女座,上海人,因其他選手退賽得以遞補進入《創造101》,第一次公演後因隊長選擇,僥幸免于被淘汰出局。從成爲旁聽生到第二次公演的兩周時間裏,王菊完成了從被嘲諷對象到網絡人氣冠軍的轉變,用這檔網絡綜藝的口號“逆風翻盤”來形容簡直再恰當不過了。

網絡時代最受觀衆的人有兩種,一種是被仰望對象,一種是受爭議對象。在普遍印象中,偶像選秀節目應該是爲觀衆介紹前一種人,但事實上真正幫助《創造101》吸引眼球的一直是後一種人。最初是靠著爆棚的自信成爲網絡紅人的女子組合3unshine;3unshine組合成員相繼被淘汰、退賽後,成爲熱點的是沒有才藝卻又肩負著全村希望的“村花”楊超越,在歌舞才藝完全落後于其他參賽者的情況下,楊超越的人氣逼近榜首;觀衆很快又厭倦了討論楊超越單調的言行風格,就在這時候,拍小視頻自嘲身材、扛起“獨立女性”大旗的王菊和她的膚色一樣脫穎而出,吸引一批這種態度的支持者出面號召穩定大“菊”。

這種讓本土互聯網絡一時間滿城盡帶黃金甲的局面近些年已經十分罕見,可惜蔚爲壯觀的互聯網景觀並不能如身處“菊勢”中心的王菊所願,重新定義“中國女團”。

《創造101》選手王菊。

標杆人物之道,路人爲你撐腰

購入版權的《創造101》只在賽制上使用了韓國模式,節目呈現出的精神面貌還是《超級女聲》式的:已經成爲預備役藝人的選手面對鏡頭坦言自己懼怕舞台、在衆人面前唱歌會哭,放任選手在節目中肆意哭泣賣慘,甚至還複刻了《超級女聲》中的“幫幫唱”環節……這就不難理解今天的王菊會讓人聯想起當年的《超級女聲》冠軍李宇春來。

韓國的偶像選秀節目比拼的是基本職業素養,預備役藝人不僅需要具備紮實的唱跳功底,也需要具備能夠穩定輸出的人格魅力。而以《超級女聲》爲代表的本土選秀節目中,業務水平始終都不是唯一的決定性因素,通過節目攫取影響力和知名度的都是那些能夠凝聚“共識”的人,成就他們的不是能力,是“民意”。

如今已經在春節檔合家歡電影裏和梁朝偉搞暧昧的李宇春,在2005年獲得第二屆《超級女聲》冠軍後,登上美國《時代周刊》亞洲版封面,她的成名被視爲中國民主政治的一個縮影,是中國文化多元的象征,並一度實現了對“中國流行偶像”概念的重新定義。

2005年,盛況空前的《超級女聲》成爲中國娛樂生態演化進程中裏程碑式的節目。從這一年開始,逐漸普及開來的互聯網終端開始在凝聚群體性共識方面産生無比巨大的影響力,本土粉絲社群形態逐漸形成並迅速發展,粉絲文化逐漸被文化研究領域所重視,民選偶像成爲新時期裏最有價值的藝人。回顧2004到2006的三屆“超女”時,文化研究學者通常將重點放在民主文化及網絡對粉絲社群建設的積極意義上,反而忽視了網絡對于整個中國樂壇的巨大沖擊。

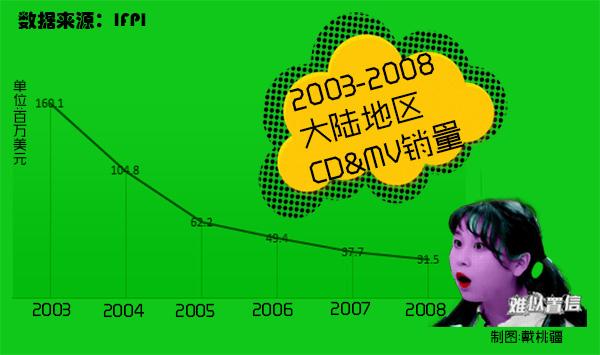

根據國際唱片業協會的統計數據,中國內地實體音樂(CD和音樂錄影帶)2003年銷量爲一億六千萬美元,2008年只有三千一百萬美元,六年時間裏銷量下降了百分之八十。與之相對應的則是數字化音樂市場的逐步擴大,2006年數字化音樂初次計入銷量統計數據,2007年與2006年的數據則基本持平,2008年銷售量爲五千萬美元,同比增長了百分之六十。國內互聯網數字化音樂版權保護缺位長期困擾著音樂市場的發展,但缺乏版權保護導致的經濟利益損失並不是捅向中國樂壇孕育新星之子宮的致命一刀。由于互聯網導致的垂直分衆,“大衆”不再是一個整體,整個娛樂文化領域喪失了誕生巨星的能力。

2003至2008內地實體唱片銷量趨勢。

上世紀九十年代是天後的時代,港台樂壇以大衆情歌壟斷市場,並捧出相對成熟的明星供在樂壇做偶像。1996年,王菲成爲第一位登上美國《時代周刊》封面的歌手,身份用的就是“流行天後”。千禧年前後,“小天後”們紛紛湧現,例如台灣地區的蔡依林、蕭亞軒、女子組合S.H.E、新加坡籍歌手孫燕姿、馬來西亞籍歌手梁靜茹,等等。她們在2003到2005年期間發行的專輯中總有一兩首歌曲是耳熟能詳的。

李宇春獲得《超級女聲》冠軍的2005年,這一年S.H.E推出了專輯《不想長大》,蔡依林有《野蠻遊戲》,梁靜茹的專輯《絲路》裏還有當下婚戀節目裏反複出現的《可惜不是你》,孫燕姿展示了《完美的一天》……華語樂壇歌舞升平,斑斓多彩,看似一切都好,其實不然。實體唱片業沉寂的同時,這批“小天後”因爲合約糾紛、個人情感問題等陸續在2008年左右低調起來,之後推出的作品再難重現昨日風采,有的幹脆從此過氣,只出現在情感糾紛及各種花邊新聞報道裏。

伴隨著實體唱片業的衰落,互聯網終端和基礎教育的普及使得一切形式的權威迅速陷入被質疑、被消解之境地,華語樂壇迎來了一個只能不斷消費既有天後卻無力再造新神的時代。李宇春同屆《超級女聲》季軍的獲得者張靓穎出道時的設定就是歐美風格歌手,但她沒有成爲歐美風天後,只做了“海豚音公主”。所以,盡管王菊與李宇春一樣依靠凝聚共識、取得民意一夜爆紅,但身處的時代已經完全不同,王菊“黑而胖”的外形與穿著風格都讓人聯想到美國流行樂壇上的有色人種天後,卻無法成爲其中一員,除了唱跳實力上的差距,環境也不允許。

你在社會跌倒,網絡讓你撒嬌

“菊”在網絡空間中經常被用來指代排泄的出口,眼下“菊”勢中的王菊何嘗不是網絡空間累計已久的各種情緒混合宣泄的出口。王菊在外形上與《創造101》其他選手差異足夠大,教師崗位和社會經驗的曆練幫助她形成了一套簡明清晰、邏輯完整的表達,舞蹈並沒有長足的進步但肢體語言豐富,沒有表情管理但戲劇化的面部表情也有一定的感染力……王菊和韓國偶像生産流水線上加工過的“宇宙少女“組合成員孟美岐、吳宣儀一樣,外形和言行構成了一個圓融的整體,這些都讓“王菊”成爲一個可以從多角度解讀的符號。

顧全大“菊”者衆,自稱“陶淵明”或“沈眉莊”——前者是“采菊東籬下”的田園詩派創始人,後者則是電視劇《甄嬛傳》中吟過宋代詩人鄭思肖“甯可枝頭抱香死,何曾吹落北風中”的後宮妃嫔,引申爲“愛菊之人”。王菊用“小菊豆”稱呼自己的粉絲,但這個像是出自上海弄堂阿姨之口的稱呼並沒有被大多數人接受,能夠接受類似“菊米花”之類稱呼的更少。

東籬之下的龐大群體構成複雜,有性少數群體、女性獨立宣言的支持者,更多的是被花樣百出的順口溜式的投票口號吸引的圍觀群衆。

作爲一張全新的面孔,王菊自身定位的差異化使得粉絲可以擺脫既有韓國式應援體系的束縛,被社交網絡上霸權式的粉絲文化壓抑許久的“路人”找到了一個反抗這種文化的出口。當下的偶像文化是由日本韓國定義的,本土藝人粉絲群體已經習得了韓國應援的規則,像運作機構組織一樣分工作業,利用社交網絡平台提供的規則用錢投票,依靠舉報規則處理針對藝人的差評和惡意評論。這種高壓式集體主義的、機械化的運作模式在剛剛結束不久的偶像選秀綜藝《偶像練習生》中繼續被複制,圍繞著偶像形成的粉絲群體迅速分化出層級模式,粉絲內部奪權紛爭不斷,俨然是社會生活的一個縮影。

不同于韓式應援靠消滅差評維持好感風評管控模式,王菊粉絲靠編順口溜消解了網絡上各種嘲諷和差評的攻擊性和嚴肅性,增強了“菊”勢的娛樂感。投票宣傳成了一場順口溜創作大賽,宣傳投票是唯一的主題,創作空間大,自由度高,“菊外人”在開放的、有創造力的情景下很容易受到狂歡氣氛的感染加入創作的行列中,加劇了大“菊”已定的臨場感。

《創造101》歌曲《撐腰》表演(左)及性少數群體模仿版(右)。

作爲一個拒絕屈服于社會既定審美標准的人,王菊的獨立宣言贏得了包括性少數群體在內的衆多支持者。像麥當娜、Lady Gaga、蕾哈娜、碧昂絲和新生代的“A妹”愛莉安娜·格蘭德等歐美女歌手,以及台灣地區歌手張惠妹、蔡依林等,她們之所以能夠贏得性少數群體的支持,或因爲這些歌手曾利用自己的影響力爲群體提供支持,或因爲曲風和歌詞爲性少數群體提供了表達與表現的機會,共同點在于自信、接納自我。

獨立宣言的支持者的心態更加愛複雜一些。盡管國産電視劇不停地推出打著“獨立女性”旗號的作品,但實際內容卻是言行不一的,“大女主”類型電視劇清一色落入“男人愛我,女人害我”的窠臼中,歐美日韓電視劇提供了一些具象化的“獨立女性”,但本土化的宣言口號始終缺位。王菊身上聚集了部分女性的憧憬和自我投射,簡明清晰的觀點表達使她成爲了許多人的代言人。

一個“黑而胖”的王菊身上聚集了對單一化審美的反抗、對韓式應援文化的抵制、自我表達的宣泄,以及自我認知的投射等等。在她一夜爆紅背後是多元文化和表達機會缺失形成的巨大缺口,當這個缺口被具象爲“菊”,洶湧的聲浪勢必湧向這裏,激蕩出一股洪流。然而,對“王菊”形象言行的解讀也正是王菊新爭議開始的地方。

對王菊這個偶像文化叛逆兒的過度肯定,間接否定了其他選手的追求與付出,更否定了情感本身的真實性。“喜歡”與“愛”本身就是一種玄妙的東西,它的偉大之處在于無需言語傳達即能感知,渺小在于即便千方百計地去诠釋它、表達它,證明它的存在,仍然無法讓他人理解、感受它。從2005年日本養成系偶像模式出現至今的種種都證明,偶像最厲害的地方在于攫取公衆愛的能力。“陶淵明獨愛菊”是愛,對孟美岐、吳宣儀、楊超越的愛就不配稱爲“愛”麽?

“菊”勢喜人,是長期壓抑之後對狂歡的渴望超越理性選擇的最終結果。她不符合常規,卻因爲打破規則而爲衆人提供了跟風起哄的共識,成就了眼下的“菊”面。滿城盡帶黃金甲可能終將成爲一次網絡快閃活動。線上線下集體主義文化的沉悶與壓迫,資本主義對亞文化的過度侵蝕,都使得精神世界變得沉悶乏味,用鍵盤敲出三五七個甚至更多個“哈”字已經無法排解,人們需要菊來清熱祛火,也需要菊來狂歡宣泄。