新加坡的現實主義從南洋風格時期開始就是新加坡藝術的重要組成部分。先驅畫家對馬來風情現實的浪漫想象、反殖民運動中以“赤道藝術研究會”畫家圈爲主體的社會現實主義、20世紀80年代後期新加坡國家藝術政策轉變以及第二代畫家爲主體的懷舊情懷和新加坡獨立後成長起來的新一輩年輕藝術家的多元化表現……從中我們不難發現現實主義繪畫在建立本土藝術流派,疾呼社會變革,直面危機和困頓,追憶和重建逝去的景觀,反思當代的社會和文化轉型上所發揮的重要作用。目前的新加坡面臨著一個全新的轉型,即從國家身份建立與認同到國際藝術市場的積極參與者和開創者,雖然繪畫藝術在包括新加坡雙年展等重要當代藝術展覽中被跨媒體、裝置等藝術形式遮蓋了鋒芒,然而,我們有理由相信,現實主義繪畫在新加坡當代藝術中將繼續以敏銳的眼光和獨特的視角洞察社會生活的變遷,堅持表達個人風格的獨特性,既有與現實的互動和反思,亦有對地域文化的認識和彰顯。

蔡明智 國語課 112×153cm 布面油畫 1959年 新加坡國家美術館收藏

新加坡的近代史篇章不僅有作爲殖民地的曆史,更有抗日的曆史,被馬來亞聯邦遺棄而自強騰飛的曆史。在這些關于新加坡曆史的寫作中,藝術領域著實是有些讓人失望的部分。慣常以經濟爲導向的這一地域,直到近20年來才真正營造由國家支持和贊助的藝術發展生態圈。然而對于早已通過藝術來建構身份和表達情感的藝術家而言,掙紮的環境並沒有影響到藝術在這片土地的萌生和成長。早期中國南來的畫家不僅爲創建馬來亞本土風格貢獻了一生的心血,也奠定了新加坡現代藝術教育體系的基礎。

新加坡獨立前的美術發展

早在20世紀初,新加坡就成立了業余圖畫協會。1929年成立的“星洲美術研究社”孕育了南洋美術的雛形,不過真正意義上新加坡現代美術的開端還是發生在20世紀30年代之後。

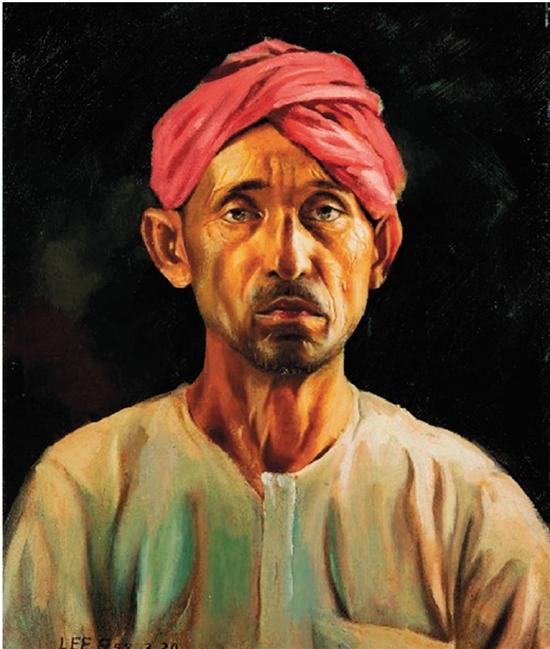

李文苑 波動巴西牛奶工 43×53.3cm 布面油畫

1958年 新加坡國家美術館藏

新加坡現代美術的發展與中國近代的美術教育體制改革是密不可分的,一些注重教育的僑民開始以中國已有的教育體制爲這座移居之地設置相似的學校。1922年由孫裴谷創辦的新加坡華僑美術學校的建立意味著中國新型美術教育體制在南洋的延伸,而之後成立的南洋美術專科學校不僅承襲了廈門美專的辦學模式和師資力量,也成爲之後南洋美術乃至當今的新加坡藝術發展的重要陣地。

南洋美專的創辦人之一,曾任美專首任校長的林學大最初提出的“南洋風格”是一個非常重要的概念,南洋並非特指星洲一個地域,而是將東南亞作爲一個互相影響的文化區域。無論是南洋美專的宗旨抑或是本土藝術家的創作曆程,都經曆過一個由僑民到本土的觀念轉變。如何開創本土風格,提高本地美學素養,融入新的移民社會成了20世紀30年代以來南來的新加坡第一代藝術家所關注的焦點。新加坡的現代藝術是隨著在南洋美專任教的第一代藝術家以及美專所培養的第二代和第三代藝術家而真正開啓了一個新的篇章。

新加坡的現代藝術史與“南洋”(Nanyang)這個詞彙息息相關,這一詞彙的背後蘊含著自20世紀20年代末開始從中國南下的僑民們的努力與艱辛。七七事變之後,在南洋的海外華人紛紛響應抗戰,這種抗爭的形象成爲南洋藝術的另一種象征和精神體現,並一直持續到新加坡作爲海峽殖民地的最後一個階段。

劉抗 國慶節 84×126cm 布面油畫

1967年 新加坡美術館藏

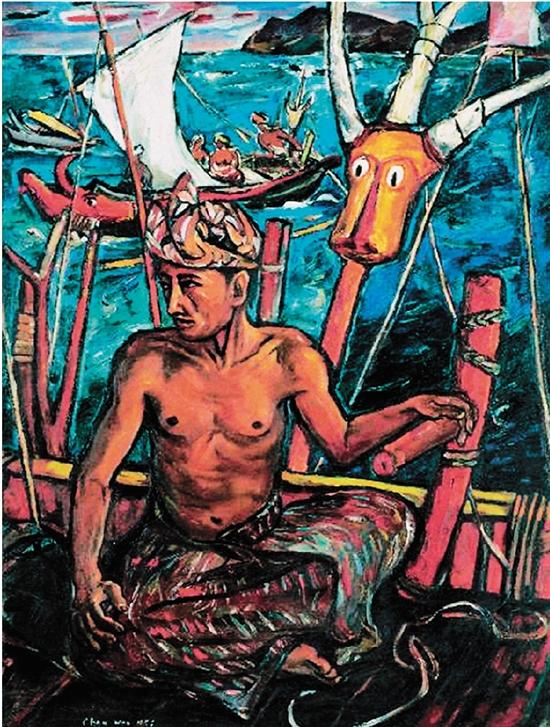

南洋風格在美術上的真正確立,是以1952年劉抗、陳宗瑞、陳文希和鍾泗濱赴峇厘島寫生及其隨後的展覽活動爲標志的,如果之前藝術家們所宣揚的本土風格還是一種模糊的臆想,那麽峇厘島的創作直接給了他們東南亞土著文化的儀式感和裝飾風格,而這些都在南洋先驅畫家們的畫作中以不同的風格予以展現。他們的作品中都突出地表現了一種對馬來土著文化的關注,以馬來半島和婆羅洲爲主要的地域關注焦點,而以沙撈越的原住民達雅族爲刻畫的重點。

南洋風格在某種程度上並不是對南洋地區的一種現實描繪,而是一種對于新興的民族性和國家性在自我反思後的一個理想化産物。除了那次峇厘展覽所帶來的後續效應外,很難用一種風格來評價和界定南洋風格,因爲每一位藝術家都有完全不同的表現語言。但是他們的創作多少有一些共性,例如作品內容多表現南洋漁村、山川、花卉和風土人情,不拘泥于各種創作的媒介,如熱帶陽光,多鮮亮明快,但鮮有現代化的工業和商業地帶等。南洋風格是華僑借助描繪東南亞的風土人情來表現一種對國家的認同感,也是新加坡第一代畫家在巴黎畫派和中國傳統繪畫的沖撞中不斷探索的過渡時期。

社會現實主義美術

南洋風格雖然是新加坡現代藝術的第一個代表性的流派,但南洋畫風不斷成熟發展的同時,新加坡還有另一批藝術家,他們沒有將目光放到島外的異域風情,而是直指當下的生活困頓,他們的反殖民立場也成爲新加坡獨立前後最重要、最有群衆基礎的藝術創作。

雖然南來的畫家們受到各種西方現代藝術思潮的影響,但是新加坡一直有現實主義傳統的積澱。東南亞現代美術中的現實主義與徐悲鴻對這一風格的實踐和推崇不無關聯,他與新加坡、吉隆坡、槟城和印尼藝術家們的交往使他成爲在東南亞地區傳播現實主義的重要人物。除此之外,當時在新加坡廣泛傳播的版畫和漫畫也爲上世紀50年代後期大規模現實主義創作的産生奠定了重要的基礎。

“赤道藝術研究會”是新加坡獨立前夕一直到獨立初期重要的藝術團體,成立于1956年。對于其中的藝術家們而言,他們畫作最核心的特點,是對時代面貌的刻畫,特別是對社會現實情節性和批判性的捕捉。在赤道藝術研究會活躍的成員中,許錫勇、蔡明智和剛過世的李文苑,是自上世紀50年代開始直至當下依然積極實踐現實主義風格的新加坡第二代畫家。新加坡1959年獲得自治權時,當時的自治政府急需推動新加坡和馬來半島的融合,正式宣布馬來語爲新加坡的國語。蔡明智的《國語課》就成爲對當時社會現實的自然回應,畫家描繪了人們正在學習馬來語的景象。而在《馬來亞史詩》中,蔡明智記錄了新馬的年輕人們在遠處陰霾之下堅定不移地憧憬著馬來亞的未來。蔡明智的這兩件作品,對于新加坡藝術史而言是兩件裏程碑式的畫作,而且成爲之後各門類的藝術都常常影射的作品。當時還較廣泛地興起了對普通工人和小販的描繪,包括劉抗、許錫勇等藝術家都創作了以紅頭巾女工爲題材的作品。

對于在新加坡的赤道藝術研究會這樣的現實主義畫家們而言,他們雖然與20世紀60年代之後興起的現代藝術協會在風格上有對立,卻更多的是基于對現實狀態的直觀表現,而並非有意識形態上的傾向或呼籲。

在我對許錫勇先生的采訪中,我曾對他筆下的勞工階層提出了一個困惑,對一個特殊群體,特別是對他們身份和工作特性所導致的獨特面貌的刻畫是否在強調一種社會的不公以及當時他們困頓的處境。許先生的回答擯棄了任何鮮明的意識形態表達,他認爲在那個年代,對那種題材的捕捉和刻畫是一種自然而然的創作,對入畫主題的選擇並沒有真正意義上一個先入的訴求。他也透露藝術創作,是特別受到了來自倫勃朗、列賓、莫奈、徐悲鴻和魯迅的影響。對于赤道藝術研究會的現實主義畫家們而言,追求尋常生活和平凡人倫的情感是對法國現實主義以及俄羅斯巡回畫派所表達的那種質樸、凝練和深沉的藝術手法的延續。

20世紀60年代晚期,隨著獨立與經濟社會平穩發展之後,新加坡當局已經不太樂意接受對社會底層太過于直白的刻畫。雖然題材上有一些變化,然而現實主義作爲一種再現或者說具象的表現方法開始越來越備受爭議。于是,現實主義與新加坡興起的抽象和表現主義藝術勢力之間的沖突和對立成爲整個新加坡現代藝術對話中最激烈的篇章。

從20世紀60年代開始,現代畫會開始提出一個新的觀念,即一個新的現代國家需要一個新的現代藝術形式,而抽象則被視爲是與之頗爲契合的,它被視爲是一個全新的視覺語言,可以表現一種現代和獨立的精神,這和之前所描繪的那種異域風情和純粹而真空的美好是完全迥異的,此時的抽象是一種普適性的風格,它從初始就是不斷對傳統的革新。

如果說現代畫會剛剛成立時,新加坡的現代抽象藝術還是初始階段,那麽20世紀70年代末到80年代早期,隨著新一代藝術家留學海外後的歸國,這種趨勢更加強勁。他們在紐約和巴黎有機會感知西方當代藝術的發展趨勢,包括南洋美專的畢業生方謹順、黃榮庭、姚照宏和吳珉權等都是新加坡現代抽象藝術發展的主力軍。他們自然而然地帶來了一種更加國際主義的風格。抽象作爲表現一種純粹的美學理念的風格開始越來越多地在新加坡藝壇占據重要的地位,藝術界呈現出了一種“國際主義”和“形式主義”的轉向,無論在作品抑或是那個時代藝術史和藝術評論的撰寫中都能夠直觀地感受到抽象藝術和觀念藝術的流行。盡管如此,現實主義在80年代後期又重新受到了藝術界的關注。

20世紀80年代後現實主義的轉型

在20世紀80年代之前,新加坡一直順應著國際化和現代化的發展軌迹,但在80年代末開始逐漸轉變了早期那種以實用和經濟導向型的單一國家文化發展政策。

當經濟穩步發展之後,新加坡當局逐漸意識到博物館和美術館對文化發展、凝聚國家自信心和認同感的重要作用,最終在上世紀80年代後期開展了新一輪美術館等藝術基礎設施建設的高峰。目前新加坡最主要的兩個藝術展覽中心分別是新加坡美術館和新加坡國家美術館,兩座場館有針對不同藝術展覽和研究的定位。

陳文希 渡船 112.6×85.2cm 布面油畫

1952年 新加坡國家美術館藏

一個健康而可持續發展的藝術生態是如今新加坡的策展人、藝術家和研究者都致力于營造的。在新世紀的時候,新加坡藝術圈依然面對著頗爲矛盾的兩難境地,一方面由于各項政策和藍圖的出台,新加坡的藝術比以往任何時候都能獲得更優越的展出條件和經費支撐,而另一方面嚴格的審查制度也構成了藝術創作所面臨的一張看不見的網。除此之外,新加坡的藝術批評以及藝術理論研究相對于藝術創作而言是頗爲滯後的,這格外體現在了理論的高等教育層面。直到2016年底,只有南洋理工大學和拉薩爾藝術學院設有藝術史項目輔修學位,然而亞洲最好的高校之一——新加坡國立大學仍然沒有開設藝術史的專業,當地著名的藝術史家薩巴巴蒂雖然在新加坡國立大學任教20年,但是他卻隸屬于建築系。從宏觀上看,藝術啓蒙教育並沒有在新加坡整體教育中被邊緣,反而是不斷鼓勵通過藝術來培養創新和想象思維能力,增加民族自尊心和國家認同感。新加坡所有的博物館中都有設施良好、系統完善的藝術教育板塊,因此從普及藝術和大衆教育的角度來看,新加坡運行得頗爲成熟。除此之外,新加坡的藝術文化政策是國家層面的支持和幹預,對于真正是否能進行産業化推廣以及可見的經濟和市場價值成爲推行和支持藝術創作的重要衡量指標。當然,這種決策和判斷方式不能說完全不可行,但是卻在很多時候難免造成對藝術多樣性發展的桎梏。

20世紀80年代之後,新加坡的現實主義事實上可以分爲兩類不同的走向,第一類是持續以現實主義創作的老一輩新加坡畫家,他們其中的大部分都曾經是“赤道藝術研究會”的成員。在協會被取締了之後,他們依然沿著舊有的形式語言來描繪新加坡的城市景觀和社會生活,他們激情創作的年代已經逝去。然而,他們對于在現代化時代洪流中不斷消逝的曆史痕迹和過往的生活狀態表達了一種獨特的懷舊情感。而另一個現實主義的趨勢則是由年輕一代藝術家所引領的。他們踐行著法國現實主義代表庫爾貝最早提出的創作理念即“根據自己的判斷去轉譯我所處時代的習俗、思想與面貌”,充分展現出一種獨立的批判和探索性。地方意識、文化身份以及區域性成爲近年來新加坡現實主義所關注的重要部分。

在集體意識裏,特別是新一代年輕人的觀念裏,他們成長的國家成爲亞洲現代精神的代表,與全球化接軌,甚至是能夠犧牲本土性而完成國際性的。新千年現實主義的畫作已經不再像半個世紀前社會現實主義那般有著強有力的沖動去透過畫面發出怒吼的變革聲,它們更像是一個冷眼的旁觀者,注視著攀升的摩天樓和愈加恢宏的商業綜合體。新加坡的畫家們正思索著後李光耀時代所帶來的未知以及離開南洋風格的束縛後,本地藝術家是否能夠真的在當代藝術中重新開辟出一塊具有辨識度和認同感的新南洋文化,而非作爲全球化同質性藝術景觀的一個注腳。