托金庸武俠小說開辟天地,才有後來報館老板查良镛立足香江,揚名兩岸三地。

小說家與報人,是金庸/查良镛一身多棲的角色裏最顯著、也互爲纏繞的兩面。先有報人查良镛,再有新派武俠大師金庸。托金庸武俠小說開辟天地,才有後來報館老板查良镛立足香江,揚名兩岸三地。不過儒俠作家盛名之大、流傳之廣,蓋過了叱咤當年的報人業績。後人知金庸而不曉查良镛的,確有不少。然而他白手起家《明報》,與爲之寫作政論、雜文及散文,確是給香港報業史存留了濃墨重彩的一筆。

查良镛自始便是報人。從杭州的《東南日報》做記者,由《大公報》的滬館,再赴港館。五十年代受命主編羅孚,在《新晚報》連載武俠故事《書劍恩仇錄》,于是筆名“金庸”橫空出世,一炮而紅。 所謂“肥水不流外人田”,他于1959年自立門戶創辦《明報》,在自家天地耕耘小說,開寫《神雕俠侶》。左手武俠,右手社論,開辟報業江湖,不單大展“文人論政”的抱負,也憑生意頭腦的靈光而賺得滿缽。《明報》初創資本僅10萬元港幣;1991年股票上市時,市值已達8億7千萬,金庸獨占六成。這番奇趣經曆,在香港新聞史的知識範疇裏占據一席之地,也在《我的老板金庸》、《金庸與明報傳奇》等大衆讀物中詳盡記載。

金庸成功辦報的秘訣

“凡有華人處,皆讀金庸”的武俠時代正在遠去,傳統報業的輝煌年歲也在新媒體的沖刷下曆經危機。泥沙俱下的網絡新媒體的時代,金庸的辦報招式卻未必過時。

倪匡曾說:“《明報》不倒閉,全靠金庸的武俠小說。”不過金庸成功辦報的秘訣又不止如此。他早年寫給《明報》副刊主任丘鴻安的字條,透露自己辦報的“五字真言”和“二十四字訣”。字條如今也成古董,在金庸館的玻璃展櫃裏公諸于世:

“五字真言”即“短、趣、近、物、圖”:

短:文字應短,簡潔,不宜引經據典,不尚咬文嚼字。

趣:新奇有趣,輕松活潑。

近:時間之近,接近新聞,三十年前亦可用,三十年後亦可用者不歡迎。空間之近,地域上接近香港,文化上接近中國讀者。

物:即言之有物,講述一段故事,一件事務,令人讀之有所得。大得小得,均無不可;一無所得,未免差勁。

圖:圖片、照片、漫畫,均圖片也;文字生動,有戲劇舞台感,亦廣義之圖。

至于“二十四字訣”,則是:

新奇有趣首選,事實勝于雄辯,不喜長噓短歎,自吹吹人投籃。

一份報紙要同時吸引知識分子與打工仔,少不了新奇有趣,而言之有物的要訣,即“事實勝于雄辯者,並非不用議論文字,而是夾敘夾議者較受歡迎。最劣之文字是自我吹噓,無原則地利用本報做廣告,其次則爲風花雪月,無病呻吟,或傷小貓之死,或歎寫稿之苦。”

報業依托小市民文化而鼎盛的年代,各間報館港聞和國際電訊相去無幾,副刊便是一張報紙的靈魂。金庸重視副刊、對作者要求甚高是上下皆知,一旦專欄文章不達要求,即刻出聲要求改善。他對報刊稿件的嚴苛編輯與大幅修改遠近聞名,《明報》副刊的優良也正來自于此。于是,盡管金老板開出較低稿酬卻仍有有好稿不斷,培養了林燕妮、黃沾、王亭之、倪匡等一衆知名專欄作家。

而關于低稿酬,也有諸多轶事。《明報》給專欄作者的稿費不高,然而由于口碑上佳,在《明報》有專欄差不多是香港文化人地位的一個象征。由于金庸德高望重,所以誰都開不了口跟他要求加稿費。

金庸火眼金睛的校稿招式,經他制度化爲細讀修訂稿件的報社機制。于是《明報》的稿件QC制度在香港開創先河,引領各大報也成立起報紙檢查小組,成員甚至多有總編輯一級的重量級人物。這算是傳統報人查良镛留給日後香港媒體人的制度遺産了。

公平與善良:報人金庸的公共情懷

作爲報人的金庸,也體現了他的公共情懷,這從《明報》發刊詞中就可見一斑:維護“公平與善良”。

事實上,公共情懷本事便是《明報》從一個慘淡經營的報紙崛起的重要因素。在《明報》的發展曆程中,有一個事件尤其值得一提。1962年是《明報》的一個轉折點。當年5月,10萬大陸居民波浪式地湧向香港,史稱“五月人潮”事件。《明報》在金庸的指示下打破對此問題不予報道的立場,傾力傾情報道,借評論聲名大噪,發行量倍增,苦苦支撐的局面終于結束。《明報》也從過去側重武俠小說、煽情新聞轉變爲一份縱論兩岸時事的報章,深受知識分子的歡迎。

1964年,《明報》已具備中型報紙的規模,在香港報界建立起獨特的風格,尤其在知識分子和一些政府官員的心目中地位甚高。身兼《明報》社長、總編輯、主筆的查良镛,也成爲一個有一定地位的報人和較高知名度的社評家,並開始活躍于海內外傳媒界。

新聞傳媒人王世瑜在談及《明報》的成功時說:“《明報》的成功,可歸功于查良镛個人的遠見。由早期以武俠小說的金庸作號召,邁向1960年代以政論聞名的查良镛年代,以至目前上市以企業手法經營《明報》,查良镛成功地將《明報》塑造成一份備受知識分子尊敬的報紙。”在“黃色新聞”和販賣“三S”盛行的香港,僅有的數份報紙中,只有《明報》走持平、踏實的路線,以客觀和忠實的態度作爲辦報原則。

左手武俠,右手社論的快筆作者

金大俠生平,經媒體及讀者擁趸演繹作相當精彩的傳奇,不過,這位國字臉、話不多的斯文書生與報業達人),首先是一位快筆的作者。

趕稿與催稿,往往是作者與編輯的慘狀一種,快筆的金庸也不例外。《書劍恩仇錄》最初作急就章連載時,小說開首有一白須老者,原型便是被派到金庸家中催稿的年邁同事。不過,這則趣事所衍生的人物在修訂版《金庸作品集》中已被刪除。

1959年到1962年,在《明報》筚路藍縷的三年創業期,金庸常常同時連載兩部作品,又親任社論主筆,堪稱‘寫稿機器’。下午寫小說,沉浸在武俠江湖的刀光劍影裏;晚上回歸現實世界,執筆社論(一說上午寫社論),馬不停蹄。

“六七”期間,金庸在新加坡寫《笑傲江湖》,兩點一線地往來于《新明日報》報社與酒店居所。每天下午兩時多,金庸向報社沙發一坐,翻看報紙,然後坐到總編輯的位置,落筆小說。

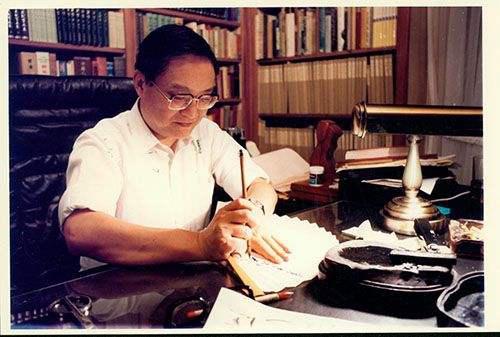

沒有倉颉速成輸入法或是手寫板,一張原稿紙平放在桌面。抽煙一根,構思,動筆。報紙小說版的編輯守候于旁(起因是總編輯擔心小說內容提前泄露),排字房的同事則在門口等候。寫好第一張紙,交由排字房同事,即刻發排列印,寫好第二張紙,又立即交付。每天填滿三張原稿紙,1200字左右。“寫完就停,沒有多寫,沒有提早寫,都是當場寫,寫完也不會重看”,新加坡資深報人杜南發如是回憶。金庸收筆後,原稿幾乎不再改動,字數精准,思想缜密。

報人金庸是振筆疾書,胸有成竹;編輯金庸卻是看了又看,改而又改。修訂內容之外,更加字斟句酌,比如“汗毛”改爲 “寒毛”,“劍拔弩張”改爲“箭拔弩張”。題外話,便是他做《金庸作品集》校對時,竟有緊急召回即送印廠的文稿而再求斟酌。近年紅過一陣的日本電影《編舟記》(2013)和電視劇《校對女王》(2016),懷念的便是金庸式的編輯,早年那種一絲不苟的匠人心思與全心較真的文字功力。

在金庸館看增刪批閱的手稿,想象一種午後快意江湖、入夜激揚社論的報人日常。一人伏案,快筆疾書,文不加點。方格子裏字迹旁逸斜出,筆走龍蛇的急迫,成就了此後都市幽魂常想常念的雪山與大漠,中原及域外,黑木崖或絕情谷。

字房有一按鈴,提示新稿的到來。隨後是付梓印刷,等待墨香浮上紙面。傳統報人的寫作,最懂節制而少廢話,一字字至最終密密麻麻填滿著豆腐塊大的報紙版面。(新京報記者:董牧孜)