澎湃新聞記者 王诤

4月22日,第五屆畫廊周北京在UCCA尤倫斯當代藝術中心報告廳舉辦新聞發布會。與此同時,當代藝術家曹斐的個展“時代舞台”仍是這裏的“進行時態”——受疫情影響,本屆畫廊周北京開幕日期之前曾做過調整,而不少展出機構的多項展覽其實在本屆畫廊周北京開幕前就已經舉行。這其中,“時代舞台”無疑體量最爲龐大。

展覽對曹斐過去二十多年的藝術實踐和藝術發展脈絡進行了集中呈現與梳理。然而,曹斐在接受澎湃新聞對話時說:“我不想在美術館以展覽進行學術梳理,過去這20多年中,我創作的主題、規模、體量和題材也由地域化研究走向更爲宏觀、宏大的方向。所以在這樣的時間,這樣的場域,這麽大體量的個展恰好能夠很飽滿地以‘舞台’方式完好呈現。”

4月9日晚,“住進UCCA,在曹斐的時代舞台入夢”活動現場

曾于曹斐作品《人類幾乎》中擔綱主演的蔡徐坤在“曹斐:時代舞台”展覽現場。

2021年3月12日至6月6日,是“曹斐:時代舞台”大型個展在北京UCCA尤倫斯藝術中心的展期。據悉,這是藝術家曹斐迄今爲止規模最大、最爲全面的回顧展,也是藝術家在中國內地舉辦的首個機構個展。

當觀衆來到UCCA,經過建築外的玻璃幕牆或走進前台的區域,便不得不注意到巨大的充氣章魚,這只“大章魚”也理所當然地成爲了大多數人拍照打卡的首站——“大章魚”的形象來自曹斐的作品《亞洲一號》,它張開的觸手呼應了影片中物流倉庫的多條流水線,同時也對應著本次展覽豐富的空間層次和多重的線索。

曹斐,《亞洲一號》(靜幀)2018

作爲中國知名當代藝術家,曹斐運用影像、戲劇、虛擬現實技術和裝置等多元媒介,以超現實的表現方法反映了全球化浪潮下中國社會的時代變遷,以及社會疾速發展對個體生活的影響。從最早就讀于廣州美術學院的實驗戲劇作品,到近年探究北京街區曆史的大型跨學科項目,本次展覽對曹斐過去二十多年的藝術實踐和藝術發展脈絡進行了集中呈現與梳理。

該展由UCCA尤倫斯當代藝術中心主辦,UCCA團隊田霏宇、郭希、賴柏聖及黃潔華共同策劃,由劉楷韻、關健、施瑤及楊翛然共同呈現,展覽空間由Beau Architects設計。

曹斐&田霏宇展覽現場合照

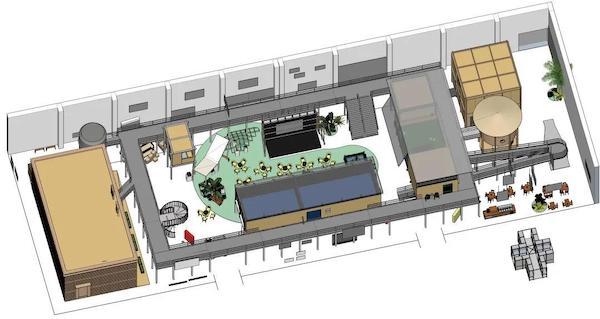

“曹斐:時代舞台”的展覽空間特別設置了雙層的動線與特別的功能區域。尤爲值得一提的是,或許是考慮到“知其然,知其所以然”,在正式進入這個讓人沉浸的展廳之前,“大章魚”西側的Artist Room則首先爲觀衆了解曹斐的創作脈絡提供了參照信息與背景資料。接受澎湃新聞記者專訪時,曹斐打趣說開幕頭幾天人來得滿坑滿谷,“你應該人少的時候去看,就像昨天北京沙塵暴,我覺得就特別適合來觀展。”

“曹斐:時代舞台”展廳效果圖。

在Artist Room,一張黑白照片引起了記者的興趣。照片中不滿周歲的曹斐仰著臉趴在桌面上,旁邊放著一尊周恩來總理的頭像雕塑。“我的父親曹崇恩是一位雕塑家,直到今天他的創作對象都是名人、偉人,以及時代中的英雄。在我出生前一年他被叫到了北京,那個時候全國各地都選派了不少藝術家來北京做雕塑。這尊周恩來總理的頭像就是父親那時的作品。”曹斐說自己那時可能還不滿周歲,對于嬰孩時期的往事完全沒有記憶,只能靠這張照片存證。從中她第一次感受到藝術的紀錄時代的價值,“我生于1978年,那對于我的父親,對于我們這一家人,乃至對于全體中國人而言都是一個非常重要的年份,照片顯示了我的出生與時代背景的結合。”

“曹斐:時代舞台”展覽現場。

不滿周歲的曹斐,同父親雕塑的周恩來頭像合影

曹斐出生于廣州,成長于藝術家庭,在早期實踐和影像創作中以大膽實驗的探索,反映了當時城市經濟發展和香港流行文化沖擊對審美觀念和文化感知的轉變。尚在廣州美術學院就讀時,曹斐拍攝了影像作品《失調257》(1999),這件作品令她獲得國際舞台的關注,可視爲其藝術生涯的起點。展覽遵循曹斐一直以來通過藝術反思自身所處時代,反映中國改革開放40多年時代巨變的創作脈絡,根據作品所指涉的主題和地域,以“南方遊戲”“都市樂園”“車間內外”和“另類實境”四個主題展開,呈現藝術家不同創作時期的20余組系列作品。

“曹斐:時代舞台”展覽現場。

現場囊括了《失調257》(1999)、《三元裏》(2003)、《角色》(2004)、《誰的烏托邦》(2006)、《人民城寨》(2007-2021)、《霾》(2013)和《La Town》(2014)等代表作品,並在國內首次呈現藝術家的新近作品《亞洲一號》(2018)以及最新項目《紅霞》(2015-2021)。在這些作品中,從電子遊戲、嘻哈音樂、生産車間,到物流經濟、虛擬現實……曹斐持續關注著時代發展中大衆文化、科技進步和城市變遷交融下複雜的社會壓力。同時也讓來自不同年代、不同生活背景的觀衆在展覽現場找到特定的時代記憶。

曹斐,《誰的烏托邦》(靜幀),2006年

曹斐,《人民城寨:第二人生城市計劃》(靜幀),2007

進入“曹斐:時代舞台”根據不同系列作品而特別設計的展廳,觀衆在觀看作品的同時,也在觀照彼此,審視共同經曆的曆史時刻,又或在藝術家建構的虛幻時空中,展開對人類未來的想象。或許,這正是曹斐對全球藝術發展的特別貢獻:她以既充滿個人化表達,又緊隨時代變遷,既富含感情,又意義深遠,同時亦不止于內省,且付諸于行動的作品诠釋著當下的每時每刻——即我們所屬的時代舞台。恰如曹斐在本次展覽新聞發布會中所說:“過去這20多年中,我創作的主題、規模、體量和題材也由地域化研究走向更爲宏觀、宏大的方向。所以在這樣的時間,這樣的場域,這麽大體量的個展恰好能夠很飽滿地以‘舞台’方式完好呈現。”

曹斐

對話

“《失調257》得名自廣州美院的門牌號”

曹斐,《亞洲一號》(靜幀),2018年

澎湃新聞:我才注意到你是中國改革開放的同齡人。是不是有這個原因,所以此次個展被命名爲“時代舞台”?

曹斐:其實是策展人在看了我過往20多年的創作後,發現很多作品都是踩著時代轉型變革的那個點上,從而和時代形成某種映照和觀照,所以就用了“時代舞台”作爲展名,比如《三元裏》是我在2003年非典時期拍的,當時關于農村問題的話題在媒體上可謂連篇累牍。之後我又關注到珠三角工廠的問題,當時是在北京奧運到來前,南方還沒有出現“用工荒”的問題,那些代工工廠還是一片欣欣向榮,公衆對于“中國制造”的關注也還沒有轉移到“中國創造”上來。再比如,《亞洲一號》我以京東爲藍本,涉及了流水線的無人化,它觸及了當下制造業的轉型升級。

曹斐作品,《失調257》(靜幀)1999年

澎湃新聞:能否介紹下你的處女作《失調257》?

曹斐:《失調257》是1999年,我上大學三年級時的作品,也是我第一個作品。那個時代家用DV開始普及,但還沒有藝術家會拿著DV搞創作。我的大學時代,參與創作了很多舞台劇,也喜歡拿著DV拍東西,逐漸想用DV來表達我的創作欲望,所以就拍了一個小短片,投到香港藝術中心比賽,竟然進入前10名。同時我也把這個作品給了廣州美術學院的學者,陳侗老師,他是廣美的一個精神領袖。他看完後就興致勃勃組織很多廣州當地的藝術家和評論家開座談會,正兒八經地聊這個片子,認爲這個作品帶有某些代際轉移的標識,其中對曆史符號的運用是一種非常後現代的處理。

“257”是廣州美院的門牌號(昌崗東路),這個作品拍的就是我的大學生活,表達了我們當時的狀態和對以後生活的彷徨,所謂失調,就是那會兒念藝術專業的學生都有點瘋瘋癫癫的。我在廣州美院的大院裏長大,那張和周恩來總理頭像雕塑的合影也是在大院教工宿舍裏拍的。這個作品是對我個人身份的一種解剖,也是對我所處學院派生活、學習環境的一種反叛。聽說廣州美院今年決定要收藏這部作品,因爲反映的是當年的廣州美術學院,從某個角度也反映了他們對當年畢業生創作手法的肯定。

澎湃新聞:Artist Room裏的電視機在反複播放上世紀90年代“太陽神”、“健力寶”的廣告,那是中國電視上較早的一批廣告,這在傳達一種什麽信息?

曹斐:那些廣告是我媽媽的學生拍的。我母親也是廣州美院的老師,她教出來的學生走出校門趕上中國市場經濟大潮,廣告便是大潮的伴生物。這些學生成立了廣州第一家私營廣告公司,白馬廣告公司,拍了我列出來的這些電視廣告。一方面我和這些廣告人都認識,他們聽流行音樂、搞派對也同時感染到我。他們的美學認知,那種擺脫了固有的賣貨敘事的大寫意表達,對于我來說是全新的,是我成長歲月接收到的視覺信息,也是時代的美學變革。

Artist Room裏的電視機在反複播放上世紀90年代“太陽神”等廣告 王诤攝

澎湃新聞:盡管今日你已經蜚聲國際,但在某知名搜索網站上,你的經曆介紹卻非常吊詭:你在出名前的經曆被張冠李戴,但出名後的成就列舉基本還是正確的。這是否也帶有當下時代的某種征候?

曹斐:我其實無所謂,中國人口基數這麽大,同名同姓的人那麽多,而中國當代藝術領域對于主流文化圈或者媒體圈而言,並形成沒有一個完整的敘事,只有在國內參加某個展覽或者在國外得了什麽獎項,才會在以事件爲導向型的新聞中出現,很難在大衆層面引起持續關注。畢竟當代藝術家們不是藝人,藝人還有網紅,會有專門的經紀公司幫忙弄好自己的簡曆,而當代藝術家其實是一個很邊緣的群體。但我覺得這樣也挺好,藝術家不需要隨波逐流,不需要實時對社會問題發言,我們就像一條魚,偶爾探出水面換口氣,接著又在水面下遊弋。

“同品牌合作,我要求藝術家的話語權和主導權”

澎湃新聞:在你的作品中可以看到一些商業的品牌標識,或者同某種商業空間做結合,你在其中如何保持藝術家的獨立性?

曹斐:我出生在改革開放的年代,小的時候特別喜歡畫流行文化的偶像,那時候剛剛有時尚雜志,大概是在我小學六年級到初一,我就畫那些時尚雜志裏面的廣告模特,我不拒絕商業,因爲我就是被這個東西裹挾和成長的,所以也無需掩飾商業對我的影響。

曹斐,《誰的烏托邦》(靜幀),2006

很多人不知道我拍的《烏托邦工廠》其實就是西門子在華的工廠,他們請我去拍,但賦予了我創作自由度。《亞洲一號》不是京東來找我,是我去敲京東的門,當然我敲了很多物流公司的門,只有京東同意我進來拍。大家可能以爲是京東找到我,然後我幫京東賣廣告,但如果你真正看那個紀錄片,會看到我隱喻在裏面的內容,看到我要說的變革,以及對無人化的質疑和反思。

《人類幾乎》是曹斐攜手某品牌推出的特別藝術項目,由人氣明星蔡徐坤主演。影片設定在一座未來人類博物館,作爲參觀者的蔡徐坤偶遇與自己長相相同的完美人造人標本。

澎湃新聞:時下的展覽,很多都會把“網紅打卡地”作爲一種招徕。我注意到某品牌代言人蔡徐坤在展廳前的留影後而被飯圈追捧,但這能體現你做展覽的初衷嗎?

曹斐:和某品牌合作這件事,是它的藝術基金會向我提出合作邀請,並不是品牌部找我來合作,我覺得這樣的合作盡可能要和銷售切割開來。雖然蔡徐坤沒法切割,但我們至少可以在作品裏面有一個基本的精神導向,包括有很多粉絲來現場打卡蔡徐坤的作品,他們也還跑到別的作品處去看,寫了各種感言,我覺得就很棒。展覽讓他們通過他們各自的偶像崇拜,跨越到文化思考的領域。

再一個,同品牌合作時,我不是去拍一件産品或想著怎麽去把它拍得高大上,很多合作其實是蠻有挑戰性的,比如你說的這家品牌,他們就認爲只有藝術家的眼光才能剔除偶像光環,進而反映某種時代的征候。所以我要求掌握這些作品中的話語權和主導權,曾有一個品牌找到我要去拍産品,我問他們文案是誰寫的,他們說已經寫好了,那我就果斷拒絕了。因爲我要自己來想,當腳本已經被編好,你可以找任何人來拍,于我就沒有再去創作的價值。

“我的個展鼓勵觀衆自己去探索”

到了UCCA大展廳的東側,“紅霞”不僅代表一件作品,一個整體的項目,也是一所複制出來的雙層影劇院空間。

澎湃新聞:此次展覽的一個亮色是現場複原了酒仙橋地區的紅霞影劇院,你爲何把這家年久失修的影院成爲了解、研究798廠區曆史的一個抓手?

曹斐:《紅霞》項目涉及了中國早期的電子工業,作品中有個紅霞電影院,它的背後是北京有線電廠,它生産了中國第一台電子計算機,參與了中國兩彈一星的計算,就是中國最早計算機化的起步。其實算起來,今天的電子商務甚至是航空航天都與之有關系,雖然是段不長的曆史,但對于它的梳理非常有意義。

電影《錯位》海報

澎湃新聞:在展廳影院外張貼的海報,基本都是上世紀80年代反映改革開放的電影。比如張良導演的《特區打工妹》、黃建新導演的《錯位》,我在你的科幻長片《新星》看到了這些老電影的影響。

在展覽現場“紅霞”一層的影廳中,科幻長片《新星》放映于一片沙灘場景之上

曹斐:沒錯,《特區打工妹》是珠江電影廠出品的,我是廣東人,對珠影廠有感情,我在珠影廠做過小演員,拍過廣告。上世紀90年代後,國營電影廠都逐漸沒落。《特區打工妹》見證了改革開放初期的社會風貌,也反映了那個時代的變革。

在《新星》這部科幻色彩的片子中,我想呈現出一種複古未來的質感,複古意味著我要從過往中尋找媒材,這個過程中我看了很多老電影。你知道中國電影類型中,科幻片基本是個空白,但上世紀80年代黃建新導演的《錯位》就是一部非常實驗性的科幻片,你能看到那代導演在改革開放之初受到西方電影思潮的影響,色彩的大膽運用,對象征符號的運用,這同他們近年來創作電影的風格是完全不同的。這方面我要向前輩學習,我拍的不是高科技的硬科幻,而是帶有時代色彩與社會寓意的科幻,《錯位》的確帶給我很大影響。

作品《不安之島》

澎湃新聞:作品《不安之島》記錄了你在2020年因爲疫情爆發與家人困于新加坡公寓之中的隔離經曆。能否介紹下這段時期你的創作思考?

曹斐:《不安之島》包括一部影像以及隔離期間的一系列日常用品,比如消毒洗手液、面包上的日期標簽,零散的攝影作品,回國的隔離證明等共同組成。我在疫情期間在新加坡回不來,百無聊賴時就雕塑了一個大拇指,和我的拇指並列在一起拍了張照片作爲微信頭像,就是一種很隨意的印記。

澎湃新聞:最後一個問題,談談此次布展的特色嗎?坦白講,如果沒有導覽,觀衆可能會迷失在展區的光怪陸離之中。

曹斐:我不想美術館通過對藝術家進行學術梳理,去展現她的作品。好比說按照年份,從1999年一直到現在,那種編年體布展的感覺。我的個展其實是鼓勵觀衆自己去探索,一些非常細節的東西需要觀衆自己來發現,自己去玩味。有觀衆在看展後寫道,“這些作品反映了人的欲望和痛苦,但離開了美術館,我依然要投身現實之中。”我認爲他能這麽說,還是看懂我了。

“曹斐:時代舞台”展覽現場。

(如無特別標注,本版圖片均由UCCA尤倫斯當代藝術中心提供。攝影:Stefen Chow。)

責任編輯:陳若茜

校對:劉威