和蔣公太熟悉了,所以不說什麽客套話、官方話了,也不寫花式宮廷浮誇巴洛克樂評了。關于《磨石集》這張專輯,只想說點感覺、感觸,和感受。天南海北、無拘無束,就好。

簡單介紹一下《磨石集》這張專輯。《磨石集》是蔣明的第五張專輯,這張專輯在音樂上,和之前幾張專輯都有些不一樣。

再簡單說來,同樣是懷古和詩意的作品主題,這張聽起來會更活色生香,更有滾燙的感覺。換個角度來講,就是弱化了文人語境,以及個人的視角,讓音樂更充滿了群像的色彩,你中有我、我中有你……

還是說得太複雜了,就不聊具體的音樂,還是聊人,和故事吧。

第一次“認識”蔣明,是在1999年。那一年的年末,第一次出門遠行,一個人南下廣東,不是爲了尋找夢想,更不是爲了某個姑娘,而僅僅只是爲了,生存。

遠在異鄉、難免寂寥,音樂繼續成爲了我的幹糧。那個時候,最常聽的,是珠海綠色調頻;最常看的,是《南方都市報》,的音樂版塊。它們,都和音樂有關。

因爲綠色調頻,認識了杜凱;因爲《南方都市報》,知道了蔣明這個名字,當時的他,既是南都音樂版的主編,也是樂評人,本人。後來知道,杜凱和蔣明兩個人,還都是南漂的西安人。

來到《小明曆險記》這首歌,我的經曆和蔣明的經曆,終于在2019年開始重合。“一九九七年,進了二八九,前前後後待了十七八年”這句歌詞裏,二八九指的是廣州大道中289號,這個地址,是南方報業集團的地址。曾幾何時,《南方都市報》、《南方周末》、《南方體育》,以及後來的《南方人物周刊》,曾經北上、西進、東擴,影響著中國的傳媒、新聞,改變了無數人的聲名,及命運。

而關于這段故事的終結,也寫在了《小明曆險記》這首歌裏。“現在的南方,已不是從前,浪淘盡多少的風流人物,夢裏的烏托邦,不過是塊糖,我眼裏的江山如畫夢已殘。”

是啊,現在的南方,已不是從前,就像我在廣州的排檔裏,用粵語要求寫單時,聽到的卻是妹仔對我說:“請講普通話”。

現在的南方,已不是從前……幸運的是,我曾經經曆過那個豐饒、朝氣、豁達、市井,和陣陣唔該聲的,南方。

第一次見到蔣公,已經是15年之後的華語傳媒音樂獎評審會,這也是我第一次來到廣州大道中的289號。蔣公給我的第一印象,就是眼神清澈到……讓人不敢直視,你能夠讀到的意思,就是——你若是小人,和鳥人,就自生自滅吧。

《小人和鳥人》,也是一首歌曲,來自于馬來西亞歌手王威勝的作品。這個名字,80後之後的歌迷都陌生,60後、70後歌手,熟悉的也未必太多。

提起馬來西亞歌手,人們首先想到的是梁靜茹,品冠,光良,曹格,李佳薇、阿牛,戴佩妮、柯以敏,張棟梁。當然,也包括巫啓賢,雖然巫啓賢因爲是“新謠運動”的主力幹將,很多時候被誤以爲是新加坡歌手,但實際上他也是一個新(加坡)漂的大馬人。

其實,這些都是馬來西亞後來才出現的優秀歌手,更早的時候,還有康喬、羅賓、藍瑛等歌手,撐起了馬來西亞本地的中文流行樂。也包括後來曾經引進過的,因爲翻唱而聞名的喬華。

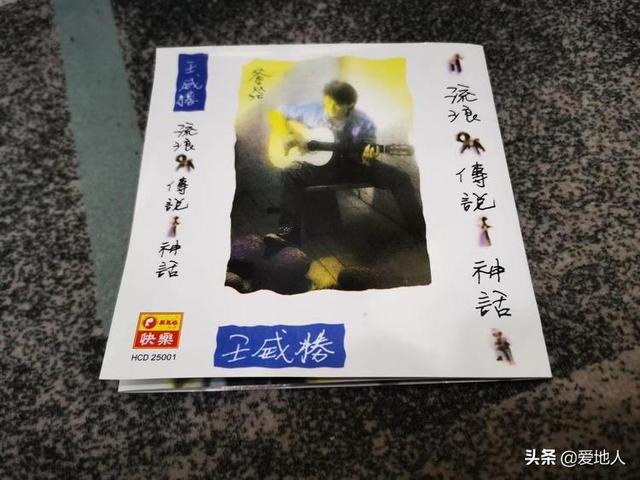

王威勝也被引進過。那是在1990年,北京青少年音像出版、中圖發行,馬來西亞快樂唱片機構授權的一盤名爲《神話·傳說》的磁帶。而想到“快樂唱片”首先想到的就是謝采妘,以及她和齊秦合唱的那首《燃燒愛情》,那盤磁帶的盒子,是紫色的。

《神話·傳說》不是王威勝這張專輯的原名,這張專輯的原名,叫《流浪·傳說·神話》,除了《單戀》和《蒼茫》這兩首歌,由張平福作曲之外,王威勝完成了其它所有作品的詞曲。

這也是一張被忽略的原創音樂人專輯,至少在馬亞西亞音樂人群體裏,王威勝接近于蔡藍欽、黃舒駿和齊秦的人文音樂創作體系,是顯得非常特別的。更重要的,即使音樂有著很濃的人文文本意味,整張專輯的音樂格調,卻是明朗的,甚至也和發行商的名字一樣,是“快樂”的。就像那個時候我們聽到的大部分流行音樂,即使滿懷憂傷,卻總是天清氣朗,就像是少年時的模樣。

那真是一個美好的時代。

“王威勝,我們期待的歌手”,這是來自于專輯裏的文案,不幸的是,或許是因爲宣傳不給力,或許是因爲那個時代群星璀璨,好歌手聽不過來,王威勝在發行了這麽一張專輯之後,就至少淡出了幕前。

最後補錄一下關于這張專輯的信息,這張專輯的發行時間,是1988年,它也曾經被“騰祥唱片”引進至台灣地區,並換了一個肉色的封面,專輯名字,也換成了《小人與鳥人》。

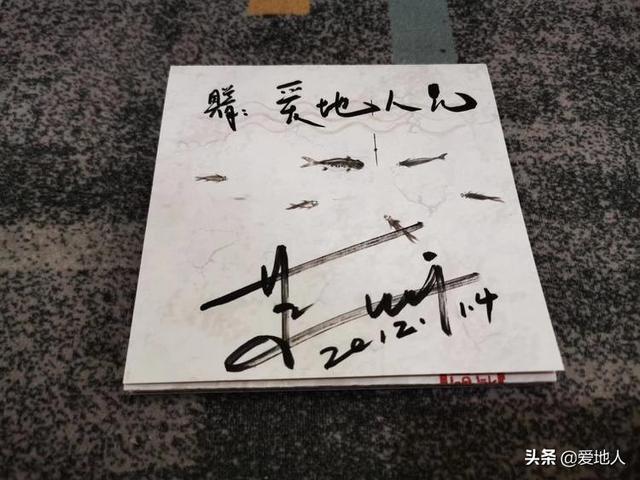

蔣老師在《磨石集》這張專輯裏,就爲《小人與鳥人》這首歌曲,重新譜了曲,一首三十年前的老歌,以另外一種方式,複活了。

你能想到《小人與鳥人》裏的諷刺,與幽默,而蔣公更用之後的一首《橡皮擦》,讓故事得到另一種延續。“開始只是一些混子,最後卻變成了傳奇;開始只是一枚棋子,最後卻變成了英雄;開始只是一段風流,最後卻變成了愛情;開始只是一場算計,最後卻變成了聖賢”……

這是一些在古今中外曆史不斷出現的故事,它們讓人無奈,它們也讓人心傷,但作爲一個依然有理想、有道德,講文明、講禮貌的音樂人,明知沒有意義,也要將它們寫成意義,並一直傳唱,下去。

畢竟,在《以革命的名義》這部電影裏,有一句經典的台詞——“忘記過去,就意味著背叛”。而這句台詞,也成爲了《遺忘之詩》這首歌曲的潛標題。不遺忘,說來容易但做起來難,如果你覺得難,請從2020年發生在武漢的那一場病毒,做起……

《遺忘之詩》這首歌曲的歌詞裏,還出現了“一千個春天”。一千個春天,讓我想到了蔡琴和李建複那張專輯《一千個春天》,一張當時不叫好、卻成爲曆史被銘記的專輯,以及由李壽全、蘇來、許乃勝、靳鐵章等名字一起組成的“天水樂集”。“天水樂集”的另一張專輯,叫《柴拉可汗》,這兩張專輯,也是台灣現代民歌運動曆史上,最能體現民歌複興精神的專輯之一,和之一。

當然,《一千個春天》也是由許乃勝填詞、蘇來作曲的那首專輯同名曲。“你的溫柔告訴我,我們正如潺潺溪水,在心裏互相彙流”這樣的文字,記錄的是一個人文時代的美好。

《一千個春天》也是陳香梅的一本回憶錄,一本記錄她和陳納德將軍生死戀的愛情傳奇,而《一千個春天》,還是根據這本傳記拍攝的同名連續劇。如今,人和書和劇和歌,都變成了曆史,和記憶。

“遺忘曆史就意味著背叛”!

《磨石集》有曆史,其實也有生活。無論是《李小钰》還是《趙小姐的一天》,它們都讓人想起汪峰的《李建國》,或者是張楚的《趙小姐》。

蔣明的“趙小姐”和張楚的“趙小姐”,當然不是同一個,卻也是同一人。反正都是“生活過得反反複複、真真假假、平平淡淡”的同一人。

趙小姐,你一定在哪裏見過她,她不僅是小姐,她就是我們每個人……

這幾年,和蔣公在杭州、在廣州,都有不少交集。在柴米油鹽之余,能和可酒可茶、可彈可唱的蔣公把酒臨風,也是平淡生活中的美事。

對于我來講,蔣公不僅是活在唱片裏的歌手,更是一個活生生的性情中人。這種性情,還有一個特點,就是無論是他,還是一起相聚的朱七,他們都是有著歌迷屬性的歌手。

這,也是我們的時代。每一個後來從事或半從事音樂行業的人,首先就是一個歌迷,一個愛刨根問底,對于專輯內頁那些名字如數家珍的歌迷。先是有對音樂的愛,再是有對音樂的執著,最後才以此爲職業,而他們中的有些人,更是唱起了歌。

實名羨慕小明、小鵬,那些從歌迷變成歌手的朋友們,也爲沒把歌寫下去、唱下去的自己遺憾。只能說,世事總是陰差陽錯,結局因人而異。

愛音樂,也愛實體,所以即使在這個時代,在這個實體慢慢失去意義的時代,《磨石集》也堅強的活成了一張實體唱片。

實體唱片的意義,在那些名字、有那些照片,他們彼此之間血脈相連,成爲了一個又一個的故事。比如,我就因爲《罔極寺》這張專輯,在去西安的時候,特意打車去了罔極寺,去尋找音樂之外的,故事。

說蔣明,蔣明就到。就在淩晨聽這張《磨石集》的時候,看到蔣老師在朋友圈分享了一首歌曲,這首歌曲是羅大佑的《盲聾》,蔣老師分享的版本,還是“寶麗金”的《羅大佑作品選》那個早期版本。“銅板的正面說這世界是清晨,銅板的反面說這世界是黃昏”,經曆過那個年代的人,都懂,都懂,都懂……

因爲華語傳媒音樂獎而結識創始人之一的蔣公,也因爲華語音樂傳媒獎見到了科沁夫、周治平、李壽全、宋柯、李廣平、莫西、李皖、熊姐、珊姐(何穎珊)、翟翊、陳靈偉、郵差、老丁、王子、小櫻等等前輩和老師,以及後來成爲CP的“世偉愛地人”之盧世偉盧老師,因爲音樂相識的單純美好,最快樂。即使在這個華語傳媒音樂獎,不能傳媒、不能音樂、不能獎的時代,那麽多不能,也不能抵擋音樂的洪流,繼續往前。

“鍾鼓樓聽著所有人的哭泣,它不說話,它不說話”……