文/章羅儲林

在美國向日本投下兩顆原子彈之後,核能曾經承擔了集體罪惡感,但很快因爲得以和平利用而讓人歡欣鼓舞。在過去的至少20年,核能曾是煤炭的幹淨替代品,看起來可從此滿足一切能源需求。這種歡欣鼓舞在1979年三裏島核電廠反應爐爐心熔毀時告終,但核能夢並沒有從此停止。

只是這個夢似乎越來越難以爲繼。自2011年東日本大地震引起的福島核電站事件之後,全世界再一次掀起一波新的反核電浪潮。福島事故至今尚未處理妥當,全世界核電産業出現了大衰退。

根據《2017年世界核能産業現況報告》,截至2016年,全球核能發電量所占比例仍停滯在10.5%左右,較上年下跌0.2%;興建中的機組數已連續4年下滑,由2013年底的68座反應爐減少爲2017年中的53座;37座反應爐興建進度落後,其中19座2016年再遇進度延宕;上一年的報告稱有17座反應爐擬于2017年啓用,但截至2017年中,只有2座機組已經啓用,而有11座機組至少延宕至2018年方能啓用。

同時,世界核能巨頭也大多産生了財政危機。在核電建設計劃發生巨額虧損後,東芝(Toshiba)集團已爲其美國子公司西屋(Westinghouse)電氣設備申請破産——西屋是有史以來最大的核電業建造者。而法國核能巨頭阿海法(AREVA)集團在過去6年累計虧損123億美金。主要核電業者股價下跌,信用等級遭到信用評級公司調降。

在一些人眼中,反核是一場全球民粹主義的展演,既不科學,也無道理。但在指責之前,我們不妨對核電加以檢視。

▌核電廠真的安全嗎?

盡管IAEA(國際原子能機構)和國際核能公司聲稱核電如何安全,福島事件與三裏島事件、切爾諾貝利事件卻陰影未散。

2011年3月12日,在日本海嘯發生後的第二天,福島核電廠一號機組發生爆炸。當時日本媒體報道,福島電廠附近的輻射劑量已達1015毫西弗/小時。據研判,發生爆炸的原因是海嘯後停電,造成冷卻系統故障,核反應爐溫度過高導致爐心融解,其過程中産生的氫氣引爆。

爐心熔解是核電廠最嚴重的事故,1979年,美國三裏島事故就是爐心熔解,但是當時圍阻體並未損壞,沒有造成太過嚴重的外泄事件。1986年的切爾諾貝利事故則由于該電廠並沒有圍阻體,造成嚴重後果,直接死亡57人,660萬人暴露在輻射之下。根據綠色和平的報告,從1990年到2004年,切爾諾貝利事故直接或間接造成的死亡人數高達20萬。

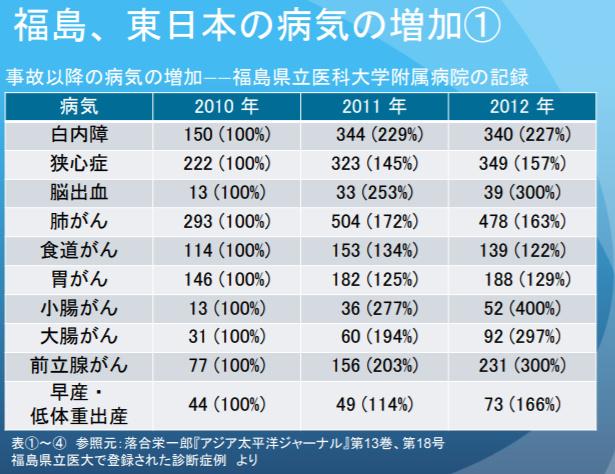

▲ 根據福島縣立醫科大學的統計,腦出血、各類癌症(第4~9行)等疾病,在福島核災後倍增。 © 來自東北和關東放射性汙染的難民的朋友們(東北・関東放射能汚染からの避難者と仲間たち)

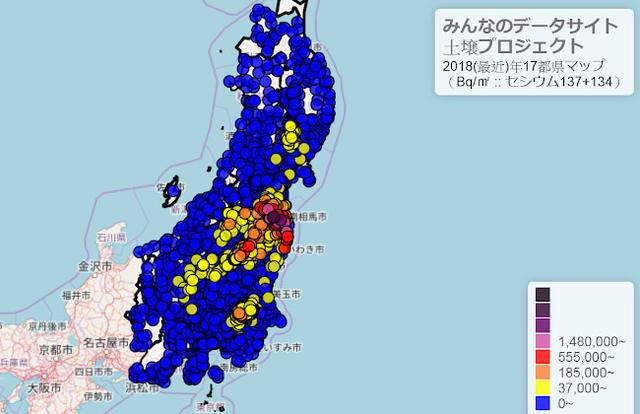

甲狀腺癌是世界衛生組織(WHO)唯一承認跟輻射直接有關的疾病,WHO的報告指出,在福島核災後,福島部分女嬰罹患甲狀腺癌風險相對高達70%,白血病發病率也增加數個百分點。“守護孩子免遭輻射傷害福島網絡”前代表中手聖一指出,福島2011年兒童病死人數是2010年1.5倍,不明猝死者居多;福島縣2012年的統計指出,因核災而生病、自殺已達1184人,自殺者有遺書證明跟核災有關。據福島醫科大學的數據,腦出血、各類癌症等疾病,在災後倍增。而根據日本民間的土壤檢測數據,在日本關東,大量地方的土壤遭到了汙染,監測數據超過切爾諾貝利的標准(37,000BP/平方公尺),即使是被官方認爲處理後可以再利用的土壤,數值仍高達8000BP/公斤,是日本法律輻射物質處理標准的80倍。

▲ 民間土壤檢測數據圖,超過切爾諾貝利標准爲放射線管理區域的部份,用黃色以上的顔色來表示。關東不少地方皆是如此。 © 日本全國民間輻射測定實驗室(全國の市民放射能測定室)

核電企業在事故發生後紛紛避重就輕,宣稱核電廠的抗震系數如何,但地震並不是通常導致核電事故的主要原因。發電機組無法運作有很多可能性,法國的核電廠就曾因爲洪水導致發電機組故障,只談抗震系數並不能證明安全。

美國社會學家Charles Perrow觀察美國三裏島核災後指出,由于我們的生活中出現了太多的“複雜系統”(complex system),使得許多我們平常稱之爲“意外”的事件,並不完全是意料之外,這就是所謂“正常意外”(Normal Accident)理論。Charles認爲,現代化系統是由幾千萬個零組件組成,彼此之間的運作關系複雜到難以預測,由其複雜性來看,幾百個小錯會釀成大災難,幾乎是躲都躲不掉。

事實上,核電工業處處顯示出這種“正常意外”的發生征兆。在我國台灣地區,核電廠發生過多次大大小小的事故。2011年底,核二廠2號機大修,發現一支反應爐支撐裙钣錨定螺栓斷裂;就在隔月,1號機大修,更發現7支錨定螺栓斷裂,使得大修延後重啓;核一廠自1978年投入使用以來,已發生事故上百起,造成至少2人遭受嚴重輻射而死亡。而2010年7月9日,核四廠兩條外電供電纜線失靈,若非核四廠尚未投入使用,可能早已發生類似福島核電廠的事故。而以台灣的地理環境,一旦嚴重事故發生,不僅台灣全島居民無處可逃,輻射更有可能循空氣、海洋等途徑,影響大陸沿海地區。

受美國派遣至日本福島核災現場親自調查的前美國核管會(NRC)委員長葛瑞‧亞滋寇(Gregory Jaczko)2015年就公開表示,福島核災挑戰了核電産業長期的假設與信仰。核電工業以爲多重嚴重事故不可能同時發生在同一個核電廠上,以爲輻射泄漏都會被包封住,因爲有完美的深度防禦設計而不會泄露到廠外,也以爲緊急應變計劃完美無缺。但他得到的結論是:“核電廠事故是不可避免的,社會不應該去接受它成爲電力來源。如果持續使用核電,這個損失將更可怕。”

▌核電廠真的幹淨嗎?

面對全球氣候變化,核電被作爲一種清潔能源,減少溫室氣體排放。2015年12月3日,漢森、伊曼紐等四名氣候學者在英國《衛報》共同撰文表示,“核能是解決氣候問題唯一可行的道路”,唯有“核能才能拯救人類文明”。以漢森爲首的四人,在投書《衛報》的文章力陳,全球若能年增115座反應爐,取代火力發電,到了2050年可達成減碳目標。這一立論的基礎,是核電無害論。

通過核裂變發電的核電廠本身的確不會排放溫室氣體。但是,核電工業有一條更長的鏈條。2010年11月,168個美國民間環境團體曾就核能問題對美國能源部的藍帶委員會(The Blue Ribbon Commission)發表共同聲明,力陳核能的碳排放應計入“鈾礦開採、碾磨、鈾轉換和濃縮”過程中所排放的碳。2008年發表于《能源政策》(Energy Policy)期刊的一篇文章也主張,核電汙染碳計算應計入鈾礦開採、碾磨、轉換、濃縮、核電廠興建、營運、除役等過程中的排放。

如果將整個核電工業全過程納入計算,核電並不夠“低碳”。新加坡大學的Sovacool教授(2008)彙集了國際上103項關于核能生命周期溫室氣體排放量的研究,其依據研究時間、方法以及資料透明度篩選出19項可信度較高的研究,統計分析後顯示核電的整體生命周期溫室氣體排放量爲1.4g CO2e/kWh至288g CO2e/kWh,平均值爲66g CO2e/kWh,核燃料生産過程佔了38%。此外,斯坦福大學Jacobsen教授(2009)亦指出,除考量整個生命周期的溫室氣體排放量外,若將興建核能的機會成本以及恐怖份子所造成的安全風險納入考量時,則其碳排放量攤分後,核電的溫室氣體排放量將達到68g CO2e/kWh至180g CO2e/kWh,排放量爲其他再生能源(如光伏的整體碳排放爲33g CO2e/KWh)兩倍以上。

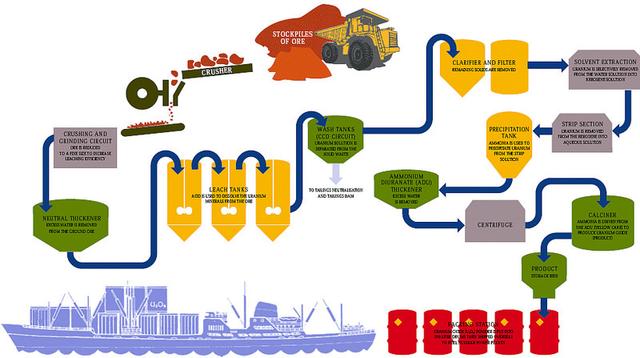

而核電的主要原料鈾礦,開采過程也並不“清潔”。天然鈾礦石中,可直接作爲核電原料使用的同位素鈾235含量僅有0.7%。因此鈾礦石被挖出後,首先需要經過三次篩選及碾碎,然後加工成爲泥漿,溶解過濾其中90%的鈾;再經過分離、萃取、純化,得到氧化鈾,俗稱黃色蛋糕(Yellow Cake);最後,這些黃色蛋糕經過800攝氏度的高溫加熱後成爲深綠色的粉末,才能被運往使用地進行鈾濃縮,加工成爲可使用的鈾燃料棒。

▲ 鈾礦被開采出來後,直到進行鈾濃縮之前的處理流程。 © Energy Resources of Australia Ltd

這些過程使用大量的淡水,産生帶有低放射劑量的廢石、廢泥漿與廢水。在鈾礦出口大國澳洲,平均每生産1噸的氧化鈾,就必須挖出800噸的礦石,並産生1.15萬噸帶有低劑量輻射的礦渣和廢石,以及其他化學汙染物。台灣目前運作中的6座核電機組,每年所需要的核燃料量爲116噸,相當于原料鈾需求量爲984噸。爲此,從鈾礦開采、濃縮、轉化等過程中,共排放出約120萬噸溫室氣體,直接或間接排放的汙染物質,包括重金屬、顆粒汙染物以及輻射物質等,約使1000人損失一年的壽命。此外,還要消耗944萬立方米的水。

鈾礦開采的汙染在全世界早已不是秘密。根據《澳洲獨立周刊》2011年5月的報導,全球最大礦商必和必拓任憑其旗下于奧林匹克壩鈾礦區的礦工暴露于高輻射風險之下,並在得到內部消息後涉嫌篡改監測資料。而2010年7月,澳洲政府委托學者進行的調查發現,卡卡度(Kakadu)國家公園的朗奇鈾礦區(Ranger uranium mine)每天非法滲漏高達10萬升的廢水至園區之中。同年1月,法國的核電公司AREVA坦承其在尼日利亞的鈾礦開采過程中,造成了當地的輻射汙染。而巴西Bahia省的鈾礦産地附近,居民飲用水的鈾濃度被發現超過WHO標准的7倍。鑒于鈾礦開采過程中的種種問題,曾于1985年獲得諾貝爾和平獎的國際防止核戰爭醫生組織(International Physicians for the Prevention of Nuclear War,IPPNW)于2011年8月舉辦的大會上,呼籲全球停止鈾礦開采。

▲ 鈾礦開採的汙染風險。 © World Information Service on Energy

如此檢視核電工業的全過程,不難發現,核電並不像IAEA所宣傳的那麽“幹淨”、“零碳排放”,甚至是一個高排放、高汙染産業。

▌核災從未遠去

持續運轉中的核電廠,直到最後除役前的每一天,都源源不絕地制造著新的核廢料。依據輻射量高低對人體造成的影響程度,核廢料分爲低階和高階兩種。低階核廢料主要指核電廠運轉過程中,受輻射汙染的物品如工作服、廢棄液體,以及醫療、研究機構生産的少量放射性廢棄物等,高階是用過的核燃料棒。

以低階核廢料中的大宗钴60爲例,半衰期約爲5.3年,也就是每5.3年放射性強度會降爲原來的一半,而大約需要近百年才會接近自然背景值。高階核廢料更久,钸239一個半衰期就要2.4萬年。因此核電站在設計時就強調,廢料存放地點至少要能夠讓高放射性的核廢料隔絕人類生活圈20萬年,低階核廢料則是300年。

按照最初的設計,核電廠在運轉階段,高階核廢料暫存于廠內的冷卻池,之後再移入正式的最終貯存位置。目前全世界約有25萬至30萬噸的高階核廢料,世界各國大多提出用暫時幹貯或永久掩埋法加以處理。但隨著人口不斷增長,人類生活圈不斷擴大,幹貯或永久掩埋的場所極其匮乏。因此,大量的高階核廢料實際上被高密度地存放于核電廠的冷卻池當中。

911之後,美國國會和國土安全部委托非政府組織美國國家科學院調查核能安全。後者在2005年完成調查報告,指出美國核電廠習慣以冷卻池高密度儲存用過的燃料棒,並不安全,可能導致起火或核災。2010年有多達170個民間團體,包括反核團體、環保團體、科學家聯盟、醫師聯盟等就核廢料處置的重要原則發表共同聲明,指陳國家並沒有最終處置高階核廢料的政策。

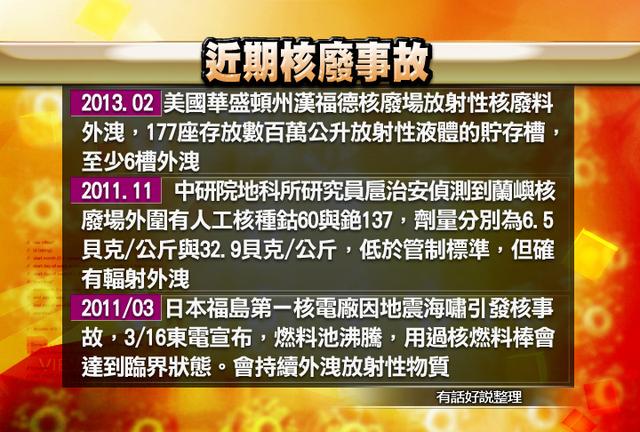

▲ 近年來,世界各國和地區發生的核廢料事故。 © 有話好說

幹貯或永久掩埋也非萬全之策。美國1982年才開始認真進行核廢料的最終處置,此時距離建第一座核電廠已有20多年。美國政府計劃在內華達州人煙稀少的猶卡山建造一座核廢料最終處置場,認爲猶卡山是沙漠區,擁有天然的屏障保護民衆的健康和安全。在花了數十年的設計建造時間、約百億美元的經費之後,這一項目經評估還要再投入500億美元以上。但是2010年,該項目被取消,因爲幹貯的安全風險並非如想象中那麽小。

首先,如何將分散于全美各地暫存的核廢料安全運到猶卡山就是個大問題。每座幹式貯存箱重達100至200噸,要將體積和重量都很大的核廢料用卡車或火車運至猶卡山,很難確保過程中核廢料不外泄。此外,內華達州的沙漠外觀看起來幹燥,但地下岩層有地下水,地質相當複雜。水滴經過長時間的滲透,還是會使放射物質外泄。目前來看,只有位于北極圈附近的芬蘭,勉強解決了高階核廢料的處理問題。

芬蘭于2000年選定了西海岸距離Olkiouoto核電廠約5公裏的地方,建造全球第一座深層核廢料儲存的設施安克羅(Onkalo)。安克羅從2004年開始建造,預計2020年可以開始貯存,但跨二個世紀才會全部完成,然後封死。芬蘭的規劃目標是將核廢料存放在安克羅10萬年。人類曆史上,還沒有任何人工建築超過1萬年,安克羅可能會是人類文明中最不朽的建築。但是,目前全世界的核廢料約近30萬噸,安克羅能容納芬蘭9000噸的核廢料,也只占其中一小部分而已。

用過的燃料棒仍然具有高溫、不穩定的特性,貯存的環節一但出差錯,就容易造成氫爆、輻射外泄問題。在福島核災中,處于歲修停機狀態的四號機,由于冷卻水循環中斷,造成冷卻池中用過的燃料棒發生氫爆,其造成的傷害與運轉中的一、二、三號機組一般無異。也就是說,即便核電廠除役、停機之後,用過燃料棒的處理也是個棘手的問題。

▲ 截至2013年3月,世界各國和地區對核廢料的處置。 © 有話好說

2010年,內華達州州長Kenny Guinn堅決反對在猶卡山修建核廢料最終處置場的計劃。在經州議會轉送總統府的意見中,他表示,內華達州內並沒有核能發電廠,爲什麽要將核廢料運至該州貯存?事實上,他的提問反映了核電工業始終回避的一個道德倫理問題。

作家吳明益說:“倫理就是一種選擇,人類尋找理由以建構自己的樣貌,並付出代價。”核電廠和核廢料的選址從來不僅僅是一個純粹的技術問題,也反映道德倫理的取向。仔細查看全球的核電廠和核廢料處置場的分布會發現,它們大多位于電量使用少、人口密度低的地方。當地居民沒有享受到資源分配,還要面臨核廢料和輻射威脅。

核災害未必是很多人印象中一次性、毀滅性的災難,其本質更是隱匿而長久的傷害、未知的疾厄與死亡。對于核設施附近的居民來說,災難已是現實的存在,它早已發生。而隨著眼下可見核設施的脆弱,災難後面可能是更大的災難。

從1954年蘇聯的Obninsk APS核電廠正式投産以來,核廢料、汙染,以及核災的潛在恐懼,被稱爲全球經濟發展的必要之惡,加諸在這些居民身上。只要持續産生核廢料與核災威脅的政策不改變,我們的思考就是乏力的。這可謂是一種犧牲的體系,是我們長期回避,然而又難以回避的道德拷問。

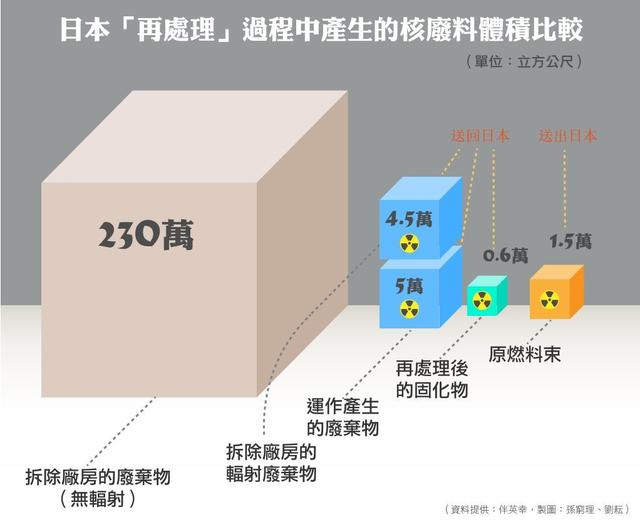

當然,高階的核廢料仍然可以進行再處理,但是,再處理很髒、很貴、很低效。它並不是最終處置,也不能算臨時處理,因爲雖然燃料棒本身體積會變小一些,但純化過程卻産生廠房等輻射廢棄物。這些再處理的産物清晰地提醒我們,原子能是沒有和平用途的。

▲ 再處理的核廢料處理去向。 © 焦點事件

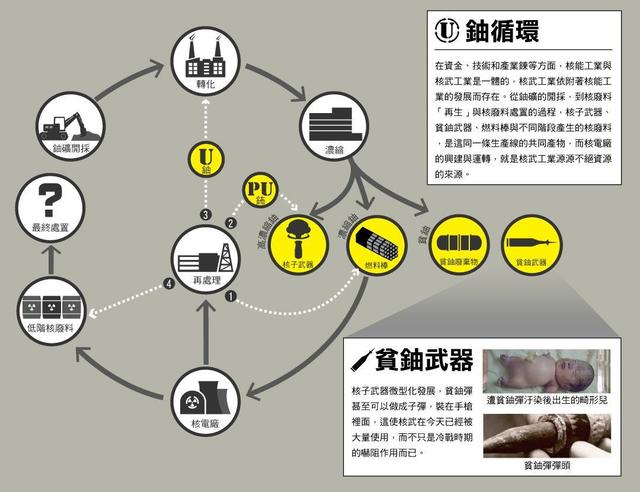

▌沒有原子能是和平的

在伊拉克戰爭中,美國使用了貧鈾彈──主要組成成份是鈾238,使用貧鈾制造的武器,不同于過去冷戰時期具有嚇阻作用的洲際導彈這樣大型的核武,它可以做成砲彈、槍彈,裝在飛機、坦克,以及士兵隨身攜帶的M16步槍裏。

在伊拉克古城費盧傑(Fallujah)的戰役中,美軍陣亡95人,伊拉克安全部隊死亡11人,但是造成了1350名伊拉克民兵和6000伊拉克平民的死亡。美軍在這場戰役中使用了貧鈾彈。根據統計,直到現在,費盧傑每3個新生的嬰兒裏,就有1個是畸型的。這樣的悲劇將會持續到什麽時候?可以說是永遠,因爲鈾238的半衰期是45億年,與混沌初開的太陽系演化到今天的時間差不多。

核廢料再處理後提煉出的钸鈾正是上述武器的主要原料。雖然再處理後的钸鈾也可作爲MOX(混合氧化物燃料)核燃料,用于發電,但發電成本卻比一般核能發電高了4.5~9倍。從公開數據中可發現,目前再處理後的鈾並非都用于發電。這正是全球核電産業的真實寫照——核電並不是和平的民用産業,而是一個龐大的軍工複合體制。雖然在冷戰結束後,全球裁減戰略武器的談判有所進展,但只是聚焦在原子彈的數量上,大量的核武原料仍掌握在各國軍方手上。而隨著全球核工業的私有化,大量制造核武的原料钸掌握在公司手中,作爲商品販賣,去向難以監督。

▲ 鈾如何在核電與核武共生的軍工複合體中循環。 © 苦勞網

從全球核産業發展的曆史看,上述描述並非聳人聽聞。美國自1939年起秘密開始曼哈頓計劃(The Manhattan Project),當時告知科學家的理由爲,美國必須趕在納粹德國之前制造出原子彈,以阻止納粹擴張。納粹德國在1945年5月8日投降,但美國並未因此終止曼哈頓計劃。美軍于1945年8月6和與8月9日分別在日本廣島與長崎投下原子彈,但這只是曼哈頓計劃的一部分。依據美國官方文件,杜魯門政府于1945年9月15日已在策劃全面摧毀蘇聯,此時二戰結束尚不滿兩周。

時任總統杜魯門爲使用原子彈一事開了惡例,他的繼任者艾森豪威爾(Dwight D. Eisenhower)的核武政策比起杜魯門猶有過之。1953年12月8日,艾森豪威爾在聯合國發表了名爲“以原子爲和平服務”(Atoms for Peace)的演說,以對盟國推銷美國核工業。這個演說是代號爲真誠行動(Operation Candor)的政府宣傳的重頭戲。艾森豪威爾政府一方面在國際上聲稱將原子用于和平用途,以消減各國和美國國內對擁有原子彈的不安。另一方面又在國內以發展核能的名目掩護核武發展,並投入龐大的經費、資源和人力,與蘇聯進行核武競賽。

同時,艾森豪威爾在1957年9月2日簽署《Price-Anderson核工業賠償法》(Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act)。該法的立法目的在于設定核工業資本家在核災時賠償金額的上限,超過上限的金額,一概由美國聯邦政府買單。如此一來,可確保電力公用事業民營化的利潤歸于資本家,而核災所致的龐大財務壓力轉嫁美國納稅人。

英國在1956年啓用了位于坎布裏亞(Cumbria)的核電廠,並且大力宣傳“以原子爲和平服務”。其策略與美國一樣,電廠的設計和運作其實都以軍事用途爲主、發電用途爲輔。英國政府于5年後公開承認,設立核電廠的目的是爲了大規模生産核武器所需的钸,發電僅爲副産品。

將視線轉向日本,1960年代是全球商業核電産業起步的時代。日本用于商業的核電始于1966年東海村第一號反應堆的啓動,多年來幾乎以每年150萬千瓦時的增速直線上漲。核電似乎滴水不漏地被納入日本的能源政策,形成了一種堅固的結構。

日本學者吉岡齊把這種圍繞核電形成的結構稱爲“原子能體制”。它的政策特征在于“爲了維持國家安全保障的基礎,在國內保持先進的核技術和核産業的方針”,並爲其冠上“保障國家安全的原子能”的公理之名。吉岡指出,在這個前提之下,“在承擔開發利用原子能的主管部委指導下,有相關利益關系的各部委、電力部門、政治家和有實力的地方自治體四者爲主要成員”,“再加上生産商及核能研究人員六方”構成了複合體。複合體是爲了制定“基于內部利害而協調一致政策”。它與“軍産複合體”或者政、官、財相勾結的“鐵三角”有著同樣的結構。最近“原子能村”這一稱呼所指向的正是這種結構。

吉岡齊強調,“保障國家安全的原子能”的公理,是日本暫不保有核武裝、但須奉行保有足以實現核武裝技術與産業潛在能力的方針(日本外交政策綱要,日本外務省,1969)。這是日本國防安全政策中最主要的一部分。據此,以持有核武器作爲安全保障政策基礎的美日兩國軍事同盟的安全性就有了保障。“保障國家安全的原子能”這句話所附帶的意思是,擁有先進的核技術及核産業是國家威信的重要源泉,也就是“原子能即國家”。但在面向普通民衆時它卻是以能源政策被提出來的。東日本地震以後,東京電力公司、政界、財界以及媒體之中的核電擁護論,基本都以如果沒有核電,電力需求能否被滿足、能源是否夠用等威脅論構成,這遮蓋了核能體制實質的一部分,僅僅將能源的一面呈現給公衆。

事實上,核能從來不是中性的。出于經濟、軍事和政治考量,美國在興建核電廠的問題上,長期向日本、韓國、菲律賓政府和中國台灣當局施壓,大量輸出核電廠,並借助IAEA宣傳和平利用原子能的理論。

事實上,核電與核武本來就是一體兩面,以貧鈾彈來說,去哪裏找比鈾235含量低的鈾?當然是核廢料。核電廠是核武器的上遊供應鏈,核電工業與核武工業在資源、相關研究與資本的組成方面是一體的,由于反核武而形成的原子能和平用途論,將兩者作了切割,就好像貧鈾彈等微型核武的發展,把實際的殺戮和幻想的恐懼之間作了切割,精巧無比。

今天核武器所帶來的,與冷戰時期的世界末日圖景有一些不同。因爲這些不同,核武器不再是一種恐懼想象,而是已經實際用于殺戮、且持續到永遠的災難。

當全世界的反核運動浪潮興起,他們反對的不僅僅是上述核電本身的危險,也是在這一生産鏈條上,核電與核武的共生關系。如果核電産業不停止,在制造戰爭、殺戮與無止盡死亡的戰爭機器運作下,每一個擁有核電站的地方就是費盧傑,福島是,貢寮是,台北也是。

所以,與“民粹主義展演”說不同,反核不是出于情緒的民粹主義行爲,而是一場爲了保護我們共同的家園,爲了不再制造對偏僻鄉村居民的不公而展開的鬥爭;更是一場從根本上避免核戰爭的生存鬥爭。若非如此,我們便無法保護賴以生存的地球。

▌如何追求既無核又低碳的未來?

2018年3月22日,聯合國世界氣象組織(WMO)在2017年的全球氣候年度報告中寫道,過去3年是有史以來最熱的一段時間,而且2018年將會多發極端天氣災害。同時,數據經常告訴我們,電力需求持續增長。仿佛不與核電或燃煤電廠做鄰居,就是回歸不用電的原始人生活。真的如此嗎?

根據江蘇省電力公司發布的數據,2016年,江蘇省省用電負荷6次刷新紀錄。尖峰負荷不斷創新,但持續時間並不長,僅僅占了全年用電小時數的0.28%~0.26%。我們並非時刻缺電,關鍵是如何管理每年那幾個酷熱的下午數小時尖峰。

有效抑制尖峰,須從工業、住宅、商業部門三方面下手。國際上已發展出許多比大型電廠更有效益與彈性的措施。在日本,政府爲避免夏季尖峰期跳電,與電信運營商合作,推出尖峰用電手機通知,在氣溫飙高、備轉容量過低時,提醒供電瓶頸轄區民衆在不影響生活的前提下,減少不必要用電。美國加州在2001年電力短缺期間施行了“20/20計劃”,若用戶可較前一年的夏季用電量削減20%以上,電費可享有20%的折扣。最終共有32%的用戶均達到節電目標,獲得電價折扣,此計劃對該年總節電量貢獻度達到三分之一(Goldman et al.2002)。

這些增長的電力需求又從何而來?它們在滿足不斷增長的汙染工業需求,這些工業需求是由于我們被消費主義裹挾著“買買買”。循壞似乎難以改變,但也有一些節電經驗表明,電力需求零增長是可能的。

韓國首爾的“省下一座核電站”計劃(以下簡稱“減核計劃”)尤其值得重視。2011年9月,韓國包括首爾在內的各城市陸續發生大規模停電,約有162萬戶家庭得不到電力供應,原因是發電系統負荷過重。用電需求不斷增長,是首爾乃至整個韓國面臨的問題。對此,韓國政府的策略是興建更多核電站,首爾則反中央政策而行,試圖用“節能”來避開核電所帶來的潛在危機。

▲ 韓國首爾的“省下一座核電站”計劃。 © 綠色公民行動聯盟

樸元淳成爲首爾市長後,于2012年4月推出“減核計劃”,意在靠節能與發展可再生能源,應對增長的能源需求,少建一座核電站。

在接下來的兩年中,首爾通過促進能源自主社區(Energy Independent Village)計劃,促進公民在節能的同時自己應用可再生能源,通過改建節能房屋、開辦能源産品超市、自創供暖技術等,擺脫對高耗電設備的依賴;推出“環保積分計劃”,以節電換取積分購物或兌換節能産品;推出“太陽能發電市民基金(Solar Power Generation Citizens’ Fund)”,以圖吸納市民投資加建大型太陽能發電裝置;補助換窗計劃(使用隔熱的鍍膜玻璃)降低用在冷暖氣上的能耗;推廣FIT(Feed-In Tariffs,上網電價)制度幫助小型太陽能發電企業生存……計劃提前半年實現了節電200萬TOE(油當量)的目標,相當于232.6億度電。按大亞灣核電廠每年輸出電力約150億度計算,這一計劃確實“減少了一座核電站”。

▌大電廠VS分布式供電

2017年7月22日,西安東三環穆將王立交附近,一座高壓電塔被一陣突如其來的狂風刮倒,造成西安東郊部分地區停電。人類從未擺脫天災的影響,集中式發電與輸配系統面對天災有其脆弱性,只要一支電塔遭受意外,電力就面臨無法傳輸的風險。

目前,大部分電網使用的電力,是由大型電廠發電入網,再通過輸電、變電、配電等等環節,曆經層層損耗,一路傳遞到家家戶戶。這種集中式供電發電量大,效率相對更高,成本更低,更易安全管控,是過去數百年全世界的選擇。

但受到環境評估及都市規劃等影響,電廠不宜建在用電大戶附近,因此傳輸距離越來越長,電力損耗很大,同時任何環節出現差錯,都可能影響供電網絡。

2012年,美國東海岸遭遇桑迪飓風襲擊,電網遭到破壞,800萬戶停電,直到2個星期後才逐漸恢複。當時,在紐約曼哈頓城區的一片黑暗之中,紐約大學成了一片“亮島”,各建築不但有燈光,還有暖氣與熱水。這是由于紐約大學爲了節能減碳,自建了分布式能源的微型電網,買了一座天然氣汽電共生系統,同時提供電力與熱。熱能在冬天可直接供應暖房使用,在夏天則可驅動吸熱式空調裝置來吹冷氣。

這是分布式供電的一個實例,其將發電和儲電分散于社區或家家戶戶,體積小、反應快,降低長程電力傳輸損耗。

▲ 西班牙街頭的風力發電機。 © Wiki

許多國家掀起分布式供電的浪潮,如前述的的韓國首爾。印度有大約44%的人口沒有連接到電網。有公司利用米糠發酵,産生天然氣用以燃氣發電,建立了超過80個分布式電網,提供電力給超過20萬人使用。在美國,僅僅使用Solarcity公司太陽能電板的用戶屋頂,單日發電量即超過800萬度。

如果越來越多人使用分布式供電系統,資本密集的集中式供電系統就會成本升高。這將促進能源結構向光伏、風能等可再生的新能源轉型。

▌太陽能和風能,可再生能源的未來?

諸多支持核電的人士認爲“核電可以作爲火力發電與再生能源之間的過渡選項”。但根據荷蘭社會與經濟咨詢委員會的《核能與永續能源願景》(Nuclear Energy and Sustainable Energy Provision)報告,核能對其他再生能源具有明顯的排擠效應。綠色和平指出,依據芬蘭的經驗,其2000年時,開始進行新的核電廠的設置計劃後,小型汽電共生設備的發展,相較于2000年前的急速增加,呈現持平與負增長。

世界自然基金會(WWF)委托的顧問公司Ecofys所做的綠色新政報告也顯示,對核電的補貼,將排擠其他再生能源投資,核電的獲益多是集中于少數大公司之手,無助達成綠色新政中同時處理環境問題以及貧富差距的理想。

曾擔任聯合國政府間氣候變化專業委員會(IPCC)再生能源報告主要作者的Sven Teske強調:“許多研究都已顯示,核能對再生能源的發展有排擠作用。未來全球核電供電比例將會持續下降,許多核電廠陸續除役,都證明了核能已是個夕陽産業。各國政府若在此時將資源挹注在核能而忽略再生能源的發展,將會是個不可逆的錯誤。”

▲ 由台灣環盟、台灣再生能源推動聯盟與社區居民、綠能業者、學術單位合作,在台東達魯瑪克部落,以能源民主爲目標,架設的超過20kw自用型太陽能發電設備。 © 台灣再生能源推動聯盟

盡管國際能源總署(IEA)以及APEC均預測亞洲將是用電量上漲最快的地區,在兼顧用電與減碳下,將大幅增加核電機組,但根據綠色和平委托德國太空中心系統分析與技術評估室的研究《能源革命:世界永續能源展望》(Energy Revolution – a sustainable world energy outlook),日、韓、中、印以及其他發展中的亞洲地區,均可通過每年提升能源效率1.7%,以及發展再生能源,實現無核且減碳的永續能源結構。

在全世界範圍,《2017世界核能産業現況報告》的數據顯示,2016年,全球風力發電量增長16%,太陽能發電量增長30%,核能發電量則只增加1.4%。再生能源發電量占全球新增發電量的62%。隨著用量上升,成本也在降低。2016年,在智利、墨西哥、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國和美國,再生能源拍賣創下30美金/兆瓦時的曆史低價。美國的核電廠在2015年的平均發電成本爲35.5美金/兆瓦時。

2018年1月1日,一直作爲世界能源轉型標杆的德國宣布,可再生能源機組發電覆蓋接近100%。去年4月30日,這一比例就達到了近90%。(2018年,能源雜志,2017德國能源轉型的進展與挑戰)綠色和平能源革命報告預測,綠色可再生能源2020年占比將達到37%,2050年將達到94%,成爲最主要的能源供應方式,發電成本可降至6-12美分。

可再生能源以此速度發展,可能不再需要核能作爲過渡選項。“核電廠很危險,但是廢核的配套是什麽?”這個問題早已經被處理過了,停在這裏,不去了解,那就不是真的在提問,而只是一種意識形態的喃喃自語。若整個社會,決定受縛于核電複合體以及耗能産業的GDP魔咒,舍棄系統性的改變,則永無邁向綠色經濟的契機。

或許如台灣環境保護聯盟的陳秉亨所言:“科技、能源如果不是爲了給我們所愛的人帶來幸福,那就如福島居民所受到的核輻射一樣,即是一種詛咒,如果不用愛發電,難道要用恨發電?如果要被諷刺用愛發電,我樂于承認,對,我用愛發電,而且目前爲止,平均一年兩萬度雖然不多,但以後會多更多更多。”