由柯孟融導演編導一體的新作《咒》在台灣省上映10天取得破億票房,並在網絡上引起討論熱潮。

這無疑成爲繼《紅衣小女孩》、《女鬼橋》後台灣又一現象級的恐怖片。

有趣的是,縱觀近年來的台灣票房占比,恐怖與驚悚片占據大頭。

就拿2022年來說,已經有8部恐怖片磨刀霍霍了。

盡管有一大半觀衆表示不敢看,但這卻一向是台灣電影産業穩定輸出、最終也獲得高收入的類型大宗。

就有國外網站統計過,在計算每個類型的台灣電影平均票房後,發現恐怖片以超過5000萬新台幣的票房成績引領其他類型,遠高于平均票房的1500萬。

就連某瓣評分3.7的《杏林醫院》也有近3000萬新台幣的票房。

在起伏不定、成敗難料的台灣電影市場中,恐怖、驚悚類型似乎是少數“投資少、回報高”的典型。

再回到近兩年,不僅有讓兩岸三地網友叫好的《哭悲》,還有今年4月突然殺出來的黑馬《咒》。

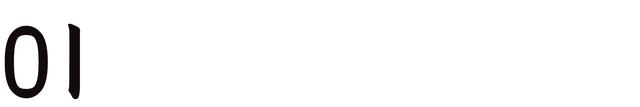

《咒》頂著“超越《雙瞳》”、“台灣恐怖片天花板”的高口碑一躍而下,還有著截至目前1.68億新台幣的超高票房。

雖然折合人民幣只有3600萬,但這個數據,作爲灣灣的電影市場來說,足以“吊打”一大片內地電影了。

那麽,爲什麽恐怖片在台灣這麽受歡迎呢?

在回答這個問題之前,我們不妨換成台灣導演爲什麽這麽喜歡拍恐怖片?

其實,恐怖片一直以來都是電影投資回報率最高的類型。

據《好萊塢時報》統計,在1996至2016年間的美國電影,有53%的恐怖片都可以回本,高于其他類型和平均回本率(37%)。

曆史上票房收入與拍攝成本比例最懸殊的高報酬電影,也幾乎清一色都是恐怖片。

它們不但能以成本低廉的技法制造驚人體驗(《屍憶》),甚至能發展成IP持續制作續集電影(《紅衣小女孩》)。

說得簡單些,恐怖題材本身就自帶“buff”,因其緊張、刺激的感官體驗,勢必收獲了一大批觀衆的喜愛。

另一點是,當大型片商只願意投入巨額成本在穩賺不賠的續集、前傳、外傳時,恐怖片以“低成本、高報酬”的優勢更能在夾縫中爭取所剩資源,而小型片商也樂于以此爲道,當作奠基于非主流小衆、攻占商業市場的可行方案。

這樣,勢必會有一些名不見經傳的新晉導演,想借著恐怖片迅速“殺出”一條自己的市場來。

綜上所述的類型特征,放在長期面對好萊塢大片“霸權欺壓”的亞洲影視市場,這似乎又是一本易學又堪用的背書攻略。

當1998年日本電影《午夜凶鈴》第一次正式打開亞洲恐怖電影熱潮之後,便“一發不可收拾”了。

日本人一改過去恐怖電影裏刻板印象裏鬼怪風格,此舉迅速成爲了21世紀亞洲恐怖片熱潮的領頭羊。

于是,韓國、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞紛紛在2000年前後交出繼承《午夜凶鈴》的作品,甚至進一步由美國夢工廠買下改編權,連出三部美版《午夜凶鈴》,也同樣大受好評。

它們不一定有長發女鬼爬出電視機的驚悚畫面,卻都以低廉的器械拍攝、以低成本制作取代特效與大明星,並引入地方的宗教民俗或都市傳說。

縱觀如今台灣高産的恐怖驚悚片,也多遵守著類似的模式。

最顯著的案例,即是曾諷刺年輕導演只能拍驚悚片的程偉豪,最後也以《紅衣小女孩》開啓了自己的類型電影創作。

使前作成了自嘲的同時,也創下近年來台灣恐怖電影最成功的IP。

恐怖片的目標相對單一,只要能嚇到人,就能夠散播到一定的群體。假設觀衆仍對品質參差的台灣電影有所疑慮,但恐怖片也更能吸引只求票錢不虧本的電影觀衆,畢竟會嚇到人的標准,比起因人而異的哭點,似乎還是有保障一些。

在市場與資源相對有限的台灣省,恐怖電影有人看亦有人拍,可見比起地方的特殊性,更是從全球到亞洲電影的特殊因素使然。

當然,從大現象來說,很難解釋台灣恐怖電影爲什麽拍得好,還是得回歸影片本身來。

《哭悲》在這裏暫且不評論,兩極的評價在這裏無論怎麽說都會有人“鬥嘴”。

但在今年4月份灣灣上映的《咒》卻是取得了一致的好評。

在台灣,陳國富導演的《雙瞳》奠定了台灣恐怖片影史無可撼動的地位。

而《咒》竟然能跟《雙瞳》比肩,可想而知它的精彩程度了。

要知道,《咒》的某瓣評分8.0分,好于97%的恐怖片,《雙瞳》才7.3分。

恐怖片的得分有這個程度真的很不錯了。

《咒》的導演柯孟融,顯然是在台灣名氣不大的導演。

導演在采訪中說過,《咒》的拍攝成本只有3300萬新台幣,但每一筆都花在刀刃上。

其中美術與特效占比最多,配樂與音效也相對其他電影下重本。

而在有限的資源下,僞紀錄片的拍攝手法提供著更多的發揮空間,非專業電影器材的攝影機(甚至是手機、GoPro運動相機)與微弱燈光,表面上是爲了做出記錄感,卻也精准地調度著觀衆的可見視野。

因爲相比其他恐怖片,這部片的視角太真實了!

就拿《咒》中一場女主角回到村莊的戲碼來說,每個一閃即逝的元素不單只是交代劇情與世界觀,更因爲有限的視角而更加駭人。

畢竟模糊的局部總是比清晰的全貌更爲驚悚。

那些周遭所環繞的未知黑暗、下一個晃動鏡頭可能出現的驚嚇,才是《咒》令人毛骨悚然之處。

不過,《咒》比起多數同類型的恐怖片,顯然保留了大量的商業技法。

無論是安排單一場景的多機攝影還是捕捉許多反應鏡頭,或者用兩條敘事線的交叉剪輯來營造懸念和高潮,更不用提那些助長情緒的驚悚或溫情配樂,都顯示著《咒》的臨場參與感其實還有賴于其他設計。

甚至可能是更經濟實惠的設計。

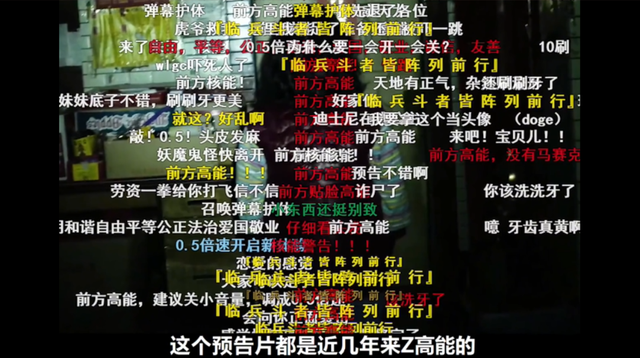

電影開場,《咒》先以令人不安的簡潔符號和文字灌輸給觀衆暗示。

接著輔以視覺體驗讓觀衆不再只是被動接受資訊的載體,而是相信自己的意志可能發揮作用。

于是,整部電影的“恐怖”程度前提才得以建立,縱使我們都不會真的相信魔術師是借助全場的加持才施法成功,但能拉著觀衆一起“下水”的就是好魔術師。

比起完全不可預期的驚嚇,這些以極簡方式烙印在觀衆視聽體驗中的符號與咒語。

也放大了謎底揭曉時觀衆已深陷其中的恐懼。

盡管單就這種形式來看,片中對“邪靈”的解釋翻譯僅是一連串的字幕,然而逐漸放大的咒語呢喃和恐怖音效、克服中文字幕句型預先暴雷問題的閃現單字,都加強了影像的真實性,以及對于未知詛咒的恐懼。

另外,其他角色的遭遇也增強了禁忌的駭人程度。

當看過地道錄像的人無一幸免、翻開布簾一定遭殃,那親身參與的觀衆也別想“逃跑”。

還好最終的刺激也沒令人失望,地道的陳設不但緊扣宗教背景設定,那尊大黑佛母像無須太過花俏、昂貴的電腦特效,就能打造出帶有鏡面意象的無盡恐懼深淵。

于是,《咒》在形式與內容的相輔相成之下,使得僞紀錄片的觀點選擇不僅僅是讓觀衆投入于和片中角色相同的視角,更讓女主角的角色限縮且決定了觀衆的已知信息。

因爲打從女主角對著鏡頭(假裝)自白的那一刻開始,觀衆就已走入了層層騙局。

《咒》在宗教內容上帶給觀衆既親近又陌生的感覺,莫名的疏離感。

這是《咒》的第一個高明之處。

《咒》采用美國《女巫布萊爾》的手持DV拍攝僞紀錄片方式,以及《午夜凶鈴》的詛咒包裝,並以台灣本土的宗教元素爲基底。

它確實將這些我們生活周遭隨處可見的元素融入到了故事之中。

並借由賦予這些要素與生活裏既定印象完全相反的印象(本應向善的宗教卻最終帶來惡果或攜帶惡意),來使人恐懼。

可以說這是在體質孱弱的台灣電影産業中,將恐怖類型之長處使用得淋漓盡致,精心調配的一帖良藥。

在大多數情況下,以僞紀錄片形式拍攝的恐怖電影,最初呈現給觀衆的目的大多不是惡意的,戲中的拍攝者通常不過是純粹爲了調查、爲了探究真相、爲了傳遞知識,只是最終拍攝的結果達成了恐怖的效果,《咒》則不然。

《咒》中的所有破碎的訊息及提供的觀點,都是設計好的。

觀衆所感受到的恐怖,從某個瞬間開始,變成了拍攝者的目的,而不僅僅是偶然造成的結果。在影片結尾時的這個反轉,也使觀影途中感受到的所有不自然都仿佛有了能夠接受的理由。

而不得不提的,是片中關鍵的咒語。

《咒》自初時就不斷重複“祝福”與“意識形塑世界”的概念,以及“火佛修一,心薩呒哞”這句咒語,不知不覺達成了對觀衆的心理暗示。

以至于就算到了觀影後,想將這句咒語忘掉,都有相當難度。

影片最後,更是利用視覺暫留,塑造出詛咒般如影隨形的幻覺,不僅讓影像內容與觀衆産生交集,將虛幻帶入真實,更能讓人對所謂的“祝福”留下更深印象,使影片余韻得以久久不散。

驚悚類型一貫的嚇人伎倆,是建立在反派的設定高過于受害的主角與觀衆,使得我們與角色一同擔憂著未知的事物。

或者讓觀衆所知比角色多,以激起擔心角色處境的緊張感。

然而,《咒》卻在形塑女主角有限的宗教認知的僞裝下,讓觀衆以爲自己所了解的敘事情節多于電影中其他配角、低于神明、與主角等同,但實則是高于其他配角,卻低于主角。

在男主驅車與女主遇到“鬼打牆”的那一幕,女主不敢看挂在路燈上的白衣女鬼,卻伸出了錄影機、逼觀衆代替自己觀看。

這是我認爲全片最驚悚的片段,直指女主迫使觀衆代替自己接受獻祭的結局。

想必當時的觀衆無一不提到了嗓子眼。

過去僞紀錄片的拍攝技巧總是試圖模擬真實,到《咒》這卻成了讓謊言更加逼真的幻術。

不過對我而言,要談《咒》在台灣電影脈絡中的意義,絕不僅僅只是“恐怖片天花板”那麽簡單。

真正重要的,是它對台灣恐怖片“有愛不死”命題的徹底翻轉。

顯然,這又是在《雙瞳》拷貝下的余溫。

“有愛不死”較爲專業的說法或許是溫情主義,它指的是創作者將營造感人的“愛心、關懷”視爲創作目的,一味地追求廉價、濫情的通俗作品,使讀者或觀衆只能沉浸在一種類似宗教聚會所的氛圍裏,卻不能再有空間做其他的思考,或者辨別作品中究竟有多少可資思考、或因爲真正深刻所以感人的地方。

這樣的模式,是《雙瞳》讓警探黃火土在老婆與女兒的哭喊下,因“有愛不死“而死後複生;

《雙瞳》的“有愛不死”模式在當時大獲成功,甚至在20年後的今天依舊適用。

《紅衣小女孩2》以母女親情感動了厲鬼,最後竟力退魔神仔(台灣恐怖傳說)拯救主角;

到了《緝魂》甚至可以加上移魂設定助愛人脫罪,肉體死了靈魂都要愛。

台灣恐怖電影發展的數十年間,許多新晉導演效仿此模式,卻忽視了挑戰與翻轉類型的創作可能,而將懸疑、愛情、喜劇、動作電影通通熬成一鍋又一鍋的“心靈雞湯”,即是使“有愛不死”體現于一次次包裝爲解決一切問題的萬靈丹的敘事套路中。

這使得台灣觀衆早已厭倦這一套路。

上述僅僅是列舉幾部最具台灣代表性的恐怖電影,“有愛不死”最大的好處是彌補了作品原有的辯證空間,任由愛如潮水倒灌影院,不“溺死”觀衆不罷休。

這也不只是恐怖類型獨有的問題,但如果連以嚇人爲使命的作品都難逃溫情主義魔爪,更何況是其它以“感動”爲目的的商業作品。

對我而言《咒》的最大突破,即是乍看以類似套路營造戲劇效果,卻在最終徹底打破了“有愛不死”的創作陋習。

台灣電影不是沒有以悲劇作結的案例,而是結局的圓滿與否不影響其有沒有擺脫溫情主義的束縛。

《咒》的前半段正是以典型灣灣腔的煽情伎倆,以母女情爲主軸,讓女主在與女兒的相處過程中,漸漸體認到自己對女兒的愛大過一切,而決定一反佛母戒命,拉著全世界一起下地道獻祭,只爲換女兒一命。

但電影的前段越是溫情、她爲了女兒付出了越多努力,她那悲劇的結局就越顯得可悲。

按照《咒》的宗教設定,女主只須聽從佛母指示,將女兒獻給神明,甚至在最後讓原本通靈的女孩下山完成傳承即可,她卻反反複複地連徹底否定宗教信仰都辦不到。

在從科學到道教到邪教的各種方法間徘徊,並頻頻動了私心而前功盡棄。

可見,從牧師到女主,他們的結局都不是錯在他們愛、不是錯在他們迷信、不是錯在他們善良,而僅僅是因爲他們愛得自私、迷信爲了己利、只對家人善良。

《咒》于是便脫離了“有愛不死”。

在很大程度上,它在細節的處理上確實比《雙瞳》優秀。

而《咒》在票房上的成功,證明了不是台灣觀衆需要溫情,而是台灣電影看低了觀衆的眼光。

《咒》在有限條件下善用恐怖電影類型傳統,並加以翻轉的創作意識,更提醒著我們“小成本”從不是拍出爛俗、平庸作品的借口,而是一套值得參照並進一步挑戰的策略。

經過了數十年的創新,《咒》終于揭露了那個名爲溫情的地道有多麽不堪,希望如今以後,台灣導演能就此封印詛咒,別在影片裏爲愛獻出生命、被愛撞得頭破血流了。

——END——