隨著信息時代的到來,資本作爲人類社會財富積累的衍生品,在現代經濟社會中,扮演著越來越重要的角色。在追求利益最大化的過程中,增長性和安全性偏好,是資本理智的一面;流動性偏好是資本非理智的一面。當資本得以以電子化的形式,借助全球通信網絡的覆蓋能力和傳播速度,在全球範圍內流動的時候,非理智的流動性偏好也得到了極大的釋放。由此,不僅導致了全球投資出現較大的波動性,而且也帶來了資本流動與政府管制之間,産生了越來越大的矛盾沖突。

本文以聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)的數據爲基礎,對過去30多年全球直接投資數據,從多個角度進行了可視化呈現。從中讀者可以看到,美國、中國大陸、日本、英國、中國香港、新加坡、英屬維京群島、開曼群島、愛爾蘭等不同經濟體的融資能力(吸引境外直接投資的能力),以及通過對外投資對全球經濟發展所産生的影響。不同經濟體的經濟規模及增長趨勢的差異,在全球經貿發展中的所處的地理位置和金融環境差異,能夠從不同角度滿足資本對利益的理性和非理性偏好,也帶來不同的融資和投資能力。

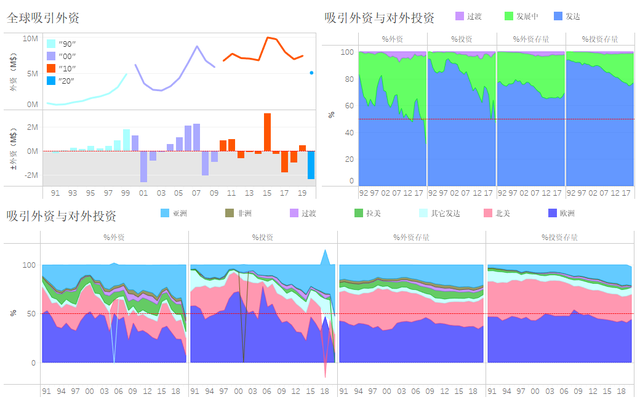

圖 1 全球境外直接投資(1990-2020)

聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)發布的數據顯示,從1990年到2020年,全球各經濟體之間境外直接投資(Foreign Direct Investment,簡稱FDI)規模,呈現出波動增長的趨勢。2000年、2007年、2015年,是過去31中,全球FDI的三個階段性頂峰。2001年,互聯網泡沫破滅;2008年,美國次貸危機爆發;2015年,美聯儲結束量化寬松以及國際油價大跌,無疑都對全球FDI增長産生了巨大的負面影響。

2019年,全球FDI結束了連續3年的下降,開始出現增長的迹象。在新冠肺炎疫情的影響下,全球FDI再次出現了近50%的跌幅。

與銀行信貸、證券交易等金融服務不同,直接投資作爲一種金融交易工具,不僅對擴大生産能力有著直接的促進作用,而且投資本身也是構成GDP的統計指標之一。追逐利益是資本的本性,安全性、增長性、流動性、風險性是資本在投資過程中,考慮的幾個重要因素。作爲經濟發展的一個重要組成部分,與實體經濟發展相比,FDI規模呈現出更大的波動性,其總體恢複周期也相對較長。

上個世紀90年代,全球的FDI主要發生在以歐盟爲首的歐洲早期資本主義工業化國家、美國和加拿大等北美洲殖民地國家,以及日本、澳大利亞、新西蘭等發達經濟體之間。隨著工業化全球發展,除日本外的亞洲發展中經濟體,在經濟發展的過程中,不僅成爲了吸引境外直接投資資金的熱點,也成爲了對外投資的熱點。2020年,亞洲發展中經濟體吸引的全球境外直接投資和對外投資比例,均已超過了50%。

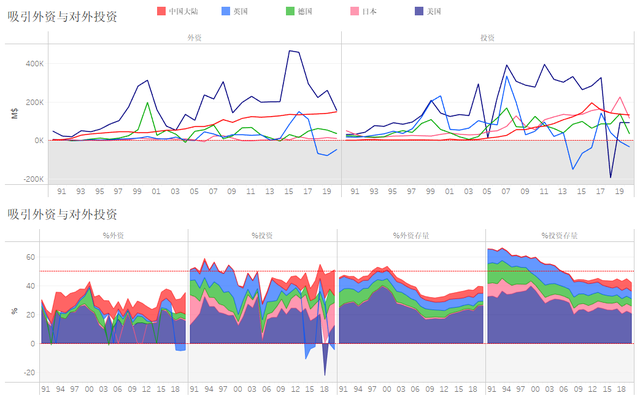

圖 2 中、美、德、日、英 融資與投資(1995-2020)

二戰結束後,美國取代了英國成爲發達資本主義國家的領導者,作爲全球GDP總量最大的國家,憑借美元的國際結算貨幣地位,美國也成爲了世界的金融中心。美國的經濟體量和國際金融中心地位,帶來的投資安全性,也使得美國成爲過去30多年中,吸引境外資金直接投資規模最大的經濟體。

互聯網泡沫破滅、次貸危機爆發,以及美聯儲結束量化寬松,都引起了境外資本對美國直接投資的大幅度下降。2020年,受新冠肺炎疫情的影響,境外資金對美國的直接投資再次出現了大幅度的下降。作爲融資規模最大的經濟體,境外資金對美國直接投資的變化,對全球各經濟體之間的FDI規模變化也起到較大的影響作用。

經濟改革帶動的工業化發展,使得中國大陸在過去的30多年中,成爲世界主要經濟體中,經濟規模增長最快的一個。相對快速的經濟增長,也使得中國大陸成爲資本青睐的對象。與美國等早期資本主義工業化國家融資規模的波動相比,持續增長的境外資本直接投資,不僅爲中國大陸的經濟發展注入了新的資金,也反映出中國大陸經濟增長對資本的吸引力。

英國作爲世界的另一個主要金融中心,在美聯儲結束量化寬松的前後,一度也呈現出較大的融資能力。不過,在脫歐公投之後,境外資本對英國的直接投資不僅呈現出大幅度下降的趨勢,在2018年後,境外資本還連續三年從英國撤資。由此,也反映出脫歐後的英國,已不再具有吸引投資的能力。

作爲亞洲的早期工業化國家,日本的經濟總量曾經僅次于美國,排在全球第二的位置。隨著日本經濟增速的放緩,境外資本對日本的投資興趣也大幅度下降,在過去30多年中,在世界幾大主要經濟體中,日本吸引境外資本直接投資的規模是最低的。缺乏境外直接投資帶來的資金支持,日本經濟也進入了相對緩慢的增長期。

通過對外投資,是一個經濟體對其它經濟體的發展施加影響力,並從其發展過程中,獲得更多收益的手段。對外投資規模反映的投資能力,也是一個經濟體經濟發展和資本實力的一種體現。相比于吸引境外投資促進經濟發展而言,對外投資並不能對經濟總量帶來直接的收益,不過對于資本而言,則可能帶來高的收益水平和更多的收入。

在過去30多年中,中國大陸、美國、日本、英國、德國對外直接投資規模占全球對外投資規模的比例基本都在50%左右,作爲世界主要經濟體,也成爲對全球投資影響最大的投資資本來源。

2008年,次貸危機爆發後,美國此前保持的對外投資增長趨勢被終結,2017年後,隨著對外投資規模的大幅度下降,美國跌下了對外投資規模第一的寶座。美國對外投資規模的變化,不僅意味著美國對外投資能力下降,也意味著美國通過投資對其它經濟體施加影響的能力逐漸下降。

英國作爲另外一個重要的投資資本來源,在過去30多年中,也承擔著重要的投資資金來源的角色,不過在次貸危機爆發後,英國對外投資規模就處于相對較低水平。由此,也反映出次貸危機的爆發,對英國金融資本還是産生了較大的負面影響。

雖然,經濟增長速度較慢,影響了日本的融資能力,但是,作爲曾經世界第二大的經濟體,日本作爲資本輸出國,在對外投資規模上,依然呈現出較快的增長趨勢,由此也反映出,日本仍具有較強的金融資本實力,以及通過投資獲取較高收益的能力。

隨著經濟的快速增長和金融實力提升,中國大陸在對資本保持較強吸引力的同時,也開始通過對外投資,在提升資本安全性和增長性的同時,對其它經濟體的經濟發展施加影響力。

隨著融資和投資規模的增長,中國大陸經濟發展不僅保持著對資本的吸引力,也呈現出越來越強的金融實力。2020年,中國大陸引進的境外直接投資規模已經接近了美國,對外投資規模也超過了日本,成爲全球主要經濟體中,對外投資規模最高的一個。

盡管從融資和投資的流量規模上,中國大陸已經接近,甚至超過了美國,但是從融資和投資的存量規模上看,中國大陸與美國仍有加大的差距。融資和投資流量規模的增長,反映的是中國大陸的增長速度,而存量的差距,則反映出工業化發展進程較晚的中國大陸,與美國相比,在融資和對外投資的積累方面,仍存在著較大的差距。

通過對外投資,是一個經濟體對其它經濟體的發展施加影響力,並從其發展過程中,獲得更多收益的手段。

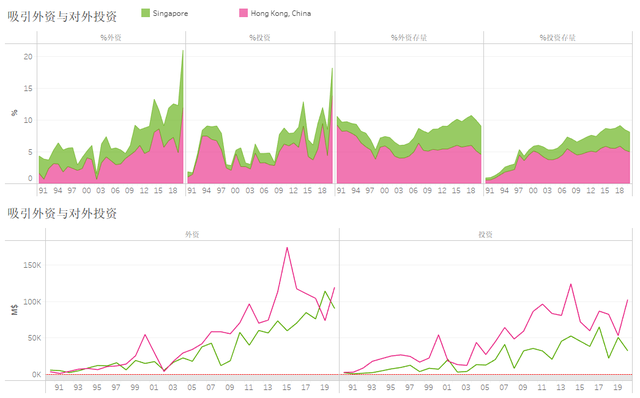

圖 3 中國香港、新加坡融資與投資(1990-2020)

中國香港和新加坡,作爲連接亞洲與世界各地的貿易中心,在中國以及亞洲新興工業化經濟體的發展過程中,不僅起著非常重要的貿易中轉站的作用,同時,也起著金融交彙點的作用。隨著貿易規模的擴大帶來的資金需求增長,中國香港和新加坡吸引境外直接投資的能力也大爲增長。作爲進入亞洲市場投資的“橋頭堡”,中國香港和新加坡的金融交易中心地位,也隨著對外投資的增長,而不斷加強。從1990年到2020年,在融資規模和投資規模增長的趨勢帶動下,中國香港和新加坡占全球境外直接投資和對外投資的比重也呈現增長趨勢。

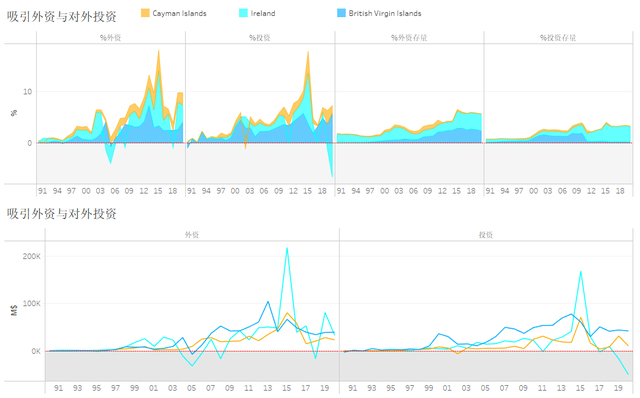

圖 4 “避稅天堂”的融資與投資(1990-2020)

從經濟規模的角度看,英屬維京群島、開曼群島、愛爾蘭等國家和地區,在全球實體經濟中,僅占有微不足道的份額。低稅率和較爲寬松的資金管制,使得上述國家和地區成爲了資本的“避稅天堂”。隨著信息技術的發展,附著在信息網絡之上的金融交易網絡,可以使資金以近乎光速的速度在全球範圍內流動。

較低的稅率和資金流動管制成本,使得上述國家和地區成爲資本快速流動的交彙點。跨境的資本在上述地區進行交易和重組,抹去了國家的烙印,也擺脫了國家的監管,從而使資本收益成爲所有者的專屬收益。能夠爲資本流動性提供諸多的便利,使得上述國家和地區,成爲吸引金融資本投資,並通過資本融合後,對外進行投資的重要節點。借助信息不對稱和流動性優勢,資本通過在上述國家和地區的流入和流出,獲得了遠比投資實體經濟更高的回報。

互聯網泡沫破滅和次貸危機的爆發,非但沒有對上述國家和地區的融資和投資能力産生太大的負面影響,反而隨著美聯儲量化寬松帶來的資本流動性增加,使得上述國家和地區融資和投資規模呈現快速增長的趨勢。2015年,在美聯儲結束量化寬松,回收流動性的影響下,流入和流出“避稅天堂”的直接投資資金規模都出現了較大規模的下降。

隨著G20國家通過全球最低稅率的協議,維京群島、開曼群島、愛爾蘭等金融資本“避稅天堂”的避稅能力大幅度下降,對其吸引境外投資和對外投資的能力都會進一步産生負面影響。而隨著美聯儲再一次准備開始通過加息回收流動性,“避稅天堂”的流動性優勢也將進一步減弱。