另一種視角讀金庸

刀劍棍棒,眨眼間已然成了絕響。

長大後,它是我睡夢中的回想。

就算沒有讀過金庸的小說原著,小時候我們也多半看過內地、港台乃至新加坡改編的金庸影視劇。當金庸遠去,武俠小說的時代落幕,讀者們似乎也更熱衷于閱讀一些“解讀金庸”的文章。如六神磊磊讀金庸,其實並非想要做金庸的研究,套用《奇葩說》的話,與其說是一道武俠題,更多地是一道人情世故題。

研究金庸的專家學者自然不少,如六神磊磊、張佳偉等妙解金庸的互聯網大V同樣很多,但胡文輝這本《拜金集》卻是別出機杼的一本。

這本書中固然有一些篇章談論了金庸具體某部小說,某個人物形象,某些觀念背景乃至談論了金庸本人(其“先豎大拇指,而後豎中指”可謂妙論),但也有許多篇幅,並非專爲討論金庸而寫,只是涉及到了金庸小說而已。其中不少篇章有著比較文學、文化研究與文獻考據的味道,讀起來讓人頗感有趣。

《雪山飛狐》的模式

金庸早期作品《碧血劍》《雪山飛狐》都用了一個特殊寫法,小說實質上的主角金蛇郎君、胡一刀並未真正出場,他們的故事都由別人敘述而來(但在影視作品改編時,卻讓他們實際登場)。其中《雪山飛狐》運用得更加刻意,與《碧血劍》中串聯全書的袁承志不同,胡斐在小說中完全讓位給了旁人口中的胡一刀。

梁羽生早就指出,《雪山飛狐》的手法顯然是受日本電影《羅生門》的影響。但金庸對此不置可否,他否定了《碧血劍》師承于《蝴蝶夢》,也對簡單地認爲《雪山飛狐》效仿《羅生門》表示氣憤。

金庸是否在創作中借鑒了《蝴蝶夢》《羅生門》,很難證實,但這類寫法的來源,胡文輝提出了一個新的可能,也就是莎士比亞的《亨利五世》中的福斯塔夫。福斯塔夫在國內可能名氣不大,但他可能是莎士比亞筆下“最受歡迎”的角色(哈羅德·布魯姆在《西方正典》中,就對福斯塔夫這一形象不吝贊美)。

《亨利五世》中,酒店老板娘轉述福斯塔夫之死,以及酒店老板娘與福斯塔夫之間的男女關系,與《碧血劍》《雪山飛狐》確實有幾分相似之處。當然,《雪山飛狐》未必來自《羅生門》,《天龍八部》中阿朱替父身亡的情節也未必來自芥川龍之介的短篇《袈裟與盛遠》,但以比較文學的視野,分析不同文學作品中的相似之處,也是很有趣的事情。

東方不敗的名字來源

《笑傲江湖》有政治影射的寓意,在學界和讀者中早已得到公認,但與“朝陽神教”(日月神教原名)、葵花寶典、向陽巷等名字不同,“東方不敗”這個名字,其實是一個文化幻象,在電影《東方不敗風雲再起》裏,東方不敗展露神話化的武功,閑庭信步地摧毀番鬼佬的堅船利炮,並公然聲言“你有科學,我有武功”,這才將“東方不敗”的意蘊才表露無遺。

胡文輝說,所謂“武功”,不過是爲了克服“科學”而形成的一種技擊神話,是對西方技術文明強勢的通俗回應。在真實的近代史中,更加“科學”的西方大獲全勝,依賴于“武功”和“請神上身”的中國則一敗塗地。在某版電視劇《笑傲江湖》中,將東方不敗設定爲女子,名字也變成了東方白,對于原著中的意蘊形成了顛覆,但恰好符合真實的近代史。

據胡文輝查證,類似“東方不敗”這樣的名字,在近代小說中其實不少,吳趼人一九〇八年的《新石頭記》,寫賈寶玉從“野蠻世界”(影射當時的中國)來到“文明境界”(幻想未來的中國),那是個高科技的烏托邦,實行君主立憲,其聖明的君主名“東方強”,並由三子“東方英”“東方德”“東方法”及一女“東方美”分別執掌各區行政。

而荒江釣叟一九〇五年的《月球殖民地小說》,主角龍孟華之子名“龍必大”,碧荷館主人一九〇八年的《新紀元》中,爲中國高奏凱歌的海軍元帥名“黃之盛”……其實這樣的取名方式,漢代就早已有之,比如“馮漢強”“郭破胡”“焦滅胡”這些名字,其實背後是一以貫之的精神勝利法。

床上愛國主義

如果說“東方不敗”是名字上的精神勝利法,那麽中國男人與西方美人上床,就是所謂的“床上愛國主義”。用澳洲漢學家白傑明評價《北京人在紐約》的話來說,金發美人也是西方的象征,在生理上征服金發美人,亦等于在心理上戰勝西方。

劉紹銘《風月報國》 引述這一觀點時說,風月不忘報國,仿佛是阿Q精神勝利的現代版。唐德剛小說《戰爭與愛情》中同樣有一句“這次張老參足足花了三十塊銀元,終能在一個日本女人身上抗日救國了一番。”寫得更加入木三分。

金庸小說也有這種“床上愛國主義”的影子,比如《鹿鼎記》中,有人在“殺龜大會”上提議,將陳圓圓擄來之後,要開一家妓院,讓吳三桂真正做一只大烏龜。韋小寶對此“大爲贊成”,這和王起明、張老其實並無區別。

有趣的是,金庸小說中的異族愛戀,早期多是發乎情、止乎禮(比如陳家洛和香香公主、郭靖與華筝),後來雖然在《倚天屠龍記》中沖破了這一束縛,讓張無忌和趙敏終成眷屬,但另一方面,金庸也不敢讓異族主角蕭峰和漢人女子阿朱“塞上牛羊”,只給他們安排了悲劇結局。

當然,金庸小說中也有作爲配角的少數民族男子娶了漢族女子,耶律齊這個漢化了的契丹人就是一例(同樣是契丹人,他卻衆望所歸地當了丐幫幫主,和前輩蕭峰天差地別),不過在主角的安排上,金庸甯可修改大理段氏的家族淵源,也不敢輕易讓外籍男主角娶了漢族姑娘。

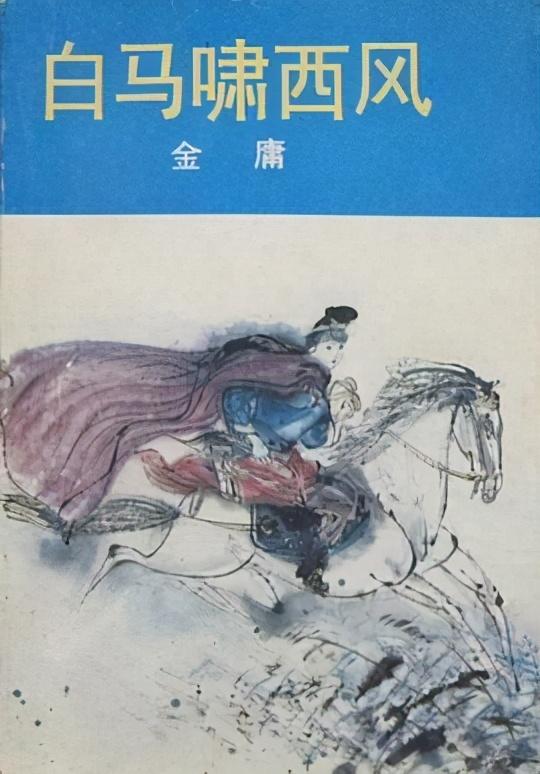

《白馬嘯西風》主角李文秀也不會嫁給哈薩克的蘇普。胡文輝總結說,漢人男子找了外族女子總有好結果,外族男子找漢人女子就沒好結果。也許金庸的潛意識中,也有“床上的愛國主義”。

這種“床上愛國主義”固然庸俗,但並不妨礙我們從中挖掘出一些有意義的內容,比如反過來看,戰時委身于敵軍的女性,則往往會受到這些“床上愛國人士”的攻擊,自白說“我什麽都沒做過”的陳圓圓就是其中一例。

而這些攻擊並不單單來自我國,在西方的流行文化作品中,不難找到傾心于白人男主角的東方女性,而反過來,當本國女性在戰爭時期委身于外國軍人,就會承擔世俗的怨憤,成爲國恥的替罪羊。

無論是戰爭時期的法國、荷蘭,還是戰敗後的德國,無法在戰場上獲得勝利的男人,似乎只能從女人身上發泄。伊恩·布魯瑪的《零年》和深綠時分的小說《戰地廚師》都提到,對于那些和敵軍成雙入對的本國女性,本國的男性發出了“剪掉頭發”乃至“火刑”的威脅。

布魯瑪說,女人的榮譽無關緊要,重要的是男人的榮譽,而戰後的局勢顛覆了舊秩序,女人再也不受男人的控制和擺布,這也許才是她們罪孽深重之處。

胡文輝還提到了由芥川龍之介名作《南京的基督》改編的電影,這部電影有趣之處在于,故事裏的日本作家岡川由梁家輝飾演,中國妓女金花卻由日本女星富田靖子飾演。日本作家新井一二三在談論這部電影時,雖然覺察到了這可能是高度顛覆性的文化政治行爲,但並未談論太多。

而以胡文輝的觀點來看,按故事本身來說,是“床上的賣國主義”;但按演員來說,就符合“床上的愛國主義”了,這一設置,恐怕不是梁家輝“世界的人都一樣,不同的只是語言而已。”就能一筆帶過的。