“我站在台上指揮,看到吹洞箫的蔡雅藝老師眼睛紅了,張詠等好幾個伴奏老師偷偷抹眼淚,我問了很多人,‘你們是出于憐憫嗎’,大家都說是震撼和感動。”

2018年8月4日,北京,淩雲特校聾啞人無聲合唱團亮相北京音樂廳。圖片來自視覺中國

那一刻具有魔幻色彩。13歲的秋露站在舞台中央,燈光從頭頂垂直打了下來,照在她純白的短袖T恤上,在金黃色背景牆的映襯下,她整個人顯得閃耀。

舞台上的秋露不再像往常一樣,低頭沉浸在自己的世界裏。她深吸一口氣,屏住呼吸,眼睛直勾勾望向台下的陌生面孔,三層樓坐得黑壓壓一片,她很久沒眨一下眼睛。

與她並排站立的13個人中多數是與她朝夕相處的同學們,他們雙手背在身後,雙腳八字站立,一身白衣,衣服背後印著“無聲合唱團”幾個字,這是指揮老師李博起的名字。

這些孩子來自廣西省淩雲縣特殊教育學校,他們年齡不等,最大的剛滿18歲,最小的只有10歲。作爲先天性失聰者,失聲是隨之而來的另一大障礙。在無聲的海洋裏,他們就像那條發出52赫茲頻率的灰色鯨魚Alice,塑造著另一個獨特又孤寂的世界。

然而,2018年8月4日晚7時許,他們站上了北京音樂廳的舞台。伴奏的箫聲響起,悠揚的古典旋律萦繞整個大廳,50秒後,鼓瑟齊鳴,“無聲合唱團”開唱了……

無聲世界

2018年12月24日8點15分,早讀課。秋露坐在教學樓二樓聾四班的第一排,從抽屜裏的一堆小冊子裏翻出聾校實驗教材第七冊語文課本。

普校裏,周一的早讀課往往是一片集體朗讀聲,而這只能聽到書被翻得“嘩啦嘩啦”的響聲。這裏是淩雲縣唯一一所爲殘疾兒童提供九年義務教育的寄宿制學校,成立于1995年,現在共有79個殘疾兒童。學校7個班中,五個培智班接收嚴重智力缺陷的孩子,另外2個是聾啞班,共計21人,90%的學生是先天性失聰。平日,學校的鐵門緊鎖,只有每周五下午,家長接孩子們回家過周末時,才完全敞開。

淩雲縣特殊教育學校大門口。新京報記者趙蕾 攝

除了秋露,無聲合唱團裏有四個成員也在這個班級——15歲的羅安強,14歲的陸美萍,13歲的鄧國龍和12歲的何青東。

班主任廖家露沒來監督,羅安強從抽屜裏拿出白色畫紙,用鉛筆塗畫著,何青東四處張望,也有同學用手語快速交談,有時著急,下意識拍對方胳膊一下,發出“a”,“ze”的聲音。

十五分鍾很快過去,下課鈴聲響起,黑板右上方的綠燈亮了,幾個男生一哄而散,跑到操場上追逐打鬧,“ 孩子們很難坐得住,對學習的專注力比較低”,廖家露常爲此事發愁。

秋露3歲前還是感應性耳聾,家人以爲她只是發育遲緩,沒放在心上。送到普校讀小學後,母親才得知秋露已經完全喪失聽力,她不放心孩子這麽小住校,始終沒舍得把女兒送到特殊教育學校,直到小學畢業。

秋露逐漸發現自己與弟弟妹妹的不同,她越發不願與人交流,回到家便坐在電視機前,兩小時都不挪步。

2018年3月,秋露才進入這所學校。“她掌握的知識遠低于普小正常孩子的水平,但我們只能按聾校初一新生接納她”,廖家露是特殊教育專業畢業,來學校任教近兩年,她觀察到,多數聽障孩子被送到這裏時,都已經超過正常入學年齡,一部分人是因爲無法適應普校的學習,才決定轉學過來。

接觸時間久了,她發現,班上孩子們的表達和理解能力非常有限,唯有對直觀性的東西更容易理解。每次上語文課,她會從網上找來與課文內容相關的照片,放映在40寸的電視屏幕上給孩子們展示。

這天,廖家露正在教聾四班的學生們學習一篇《大熊貓》的新課文,35分鍾的課長內,全班九個同學僅僅通過手語和聽寫的形式複習了“尾巴、爪子、毛茸茸……”等十個生詞,有同學兩次寫不對“竹筍”的“筍”字”,秋露自告奮勇在教學屏幕上修改。

廖家露估算,一篇兩百多字的課文平均要六節課才能完成,爲了照顧班上不同年級和年齡學生的接受能力,她會選擇折中難度的內容講解,“盡量給孩子們進行分層教學,但是學生人數太少,師資力量跟不上,無法實現按年級分班。”廖家露有時候把一節課的時間拆成幾塊用,盡量給不同水平的學生分別教學,但效果並不理想。

12月24日早上,聾四班的學生正在聽寫複習新課文《大熊貓》,班主任廖家露正在指導鄧國龍寫課本中的新詞。新京報記者趙蕾 攝

年齡最大的羅安強是同學們的主心骨,明年即將初三畢業的他,已經在學校待了六七年。數學課上,老師提問,“56X24=?”,秋露雙手托腮,習慣性皺眉。幾個男生望著羅安強,手在空中比劃著,大概意思是“這個答案是多少?”,全班只有羅安強掌握加減乘除四種計算方式,相當于小學三年級的數學內容。

群山外的世界,同齡的學生除了每學期在學校學習語數外生化等九門課程外,許多孩子還課外報了琴棋書畫方向的藝術興趣班。在這所特殊教育學校,時間被分成兩部分。上午,語文和數學是必修課,到了下午,美術、手工和體育課才是孩子們一天中最自由的時光。

廖家露眼裏,聾啞班的孩子敏感脆弱,不愛與人對視,看到陌生人便低頭走遠,秋露更是這群孩子中出了名的愛哭鬼。但兩個“陌生人”的到來,改變了這裏的孩子們。

闖入的陌生人

淩雲縣的一天是嘈雜的。縣城的中心主道迎晖路是熱鬧的源頭,各家店鋪爭相播放流行歌曲,有老板幹脆把半個人高的音響擺到門口。沿著迎晖路上的十字路口向東,是菜市場,叫賣聲此起彼伏。喧囂的盡頭是一片僻靜的住宅區,淩雲縣特殊教育學校便坐落于此。

想要到達這個距離北京2629公裏的小鎮,需要換乘飛機、動車和大巴3種交通工具,花費10小時左右才能抵達,其中三個多小時,汽車在深山中蜿蜒穿行。

李博和張詠第一次來還是2013年10月,當時,他們的目標是采集聾啞孩子的聲音樣本。

36歲的李博並非學音樂出身。2006年,他從中央美院壁畫系畢業,很快創辦了自己的工作室,他擅長用編繩、砂、石等不同材質構圖,畫作中極力展現人類身體的不同狀態,寓意對自我的關注和解放。工作之余,他化煙熏妝,玩吉他,也寫批判社會的歌詞,是個不折不扣的叛逆青年。

張詠後腦勺梳了個小辮,嘴角兩撮小胡子。在李博眼中,他看起來就是個“搞文藝”的,和自己臭味相投。但兩人性格相反,張詠成天眯著眼,笑嘻嘻的,卻不喜攀談。

張詠身邊的朋友很難理解他爲何會和李博走得近,“那小子看起來就是典型的京油子,又另類,不像是好接觸的人”。但張詠總會被小十歲的李博的奇思妙想所吸引。

2010年前後正遇上張詠音樂轉型的瓶頸期。在北京做音樂七年,張詠算是圈內小有名氣的貝司手,他輾轉多個樂隊,從玩搖滾、爵士、民謠的雜家轉型到專注研究古典音樂的方向,“想回歸到內心的平靜中”,他將想法告訴好友李博。“那你不如把自己最喜歡的音樂與最擅長的樂器結合起來?”李博提議,兩人嘗試將古琴與貝司融爲一個樂器,並給新樂器取名“chen”,什麽樣的音樂能與新的古典樂器碰撞出火花?變成張詠心中盤桓的問號。

某天傍晚,他們閑逛至北京天壇公園附近,忽然聽到一位賣藝的聾啞男子在街邊嘶吼。“就‘奧’那兩嗓子,很原始,一下把我倆震住了”,李博回想起這個瞬間,仍會心頭一顫。

“聾啞人的聲音未經過文明的馴化,是本能的,沒有汙染的,帶有自然的質感”,張詠和李博憑直覺判斷,這個聲音或許能給他們帶來新的靈感。

經過紅燭基金會的引薦,兩人來到了這個重點扶貧縣城,決定以教孩子們發聲的方式采集不同的聲音。

三年前,李博、張詠在學校操場和聾啞班孩子合影留念。受訪者供圖

2013年底,時任校長周彩英從李博手中接過他的個人畫冊,裏面是他先後在邁阿密、倫敦、新加坡等國家辦畫展的作品。陌生人的經曆吸引了她,“兩個在大城市裏搞藝術創作的人,應該能給山裏的孩子們與衆不同的刺激吧?”周校長的初衷是,他們能把外面世界的缤紛色彩描述給孩子們,讓他們更多了解,做自己喜歡的事情可以謀生,比如,畫畫、唱歌、玩樂器……

周校長同意兩個“陌生人”留下來,“唯一的要求是懇請你們不要借機消費孩子。”

聾啞班的孩子們被召集起來試音,結果卻令兩個“外來人”感到難堪,平日裏圍在老師身邊“诶诶”亂叫的幾個男生忽然沒了聲響,孩子們不願意接近李博和張詠,大部分孩子不理解張口發聲是怎麽一回事。接下來的兩周,李博和張詠幾乎每天都來,陪孩子們打籃球,教他們畫畫,給他們買漫畫書,孩子們似乎卸下防備。但每當李博提出想讓同學們嘗試發出“啊”的音,羅安強等人把右手小拇指放在腦袋邊從頭頂劃下,用手語表示“不會,我不行”。

孩子們躲閃、膽怯的眼神讓李博感受到,“他們潛意識裏認定聽力障礙是種缺陷,因而低人一等”,讓他們發聲就像是往這個傷口上撒鹽,是憐憫,更是傷害。

“算了,別再爲了自我創作折磨孩子了吧”,兩人准備向校長辭行的那天,5歲的楊薇薇不知從哪裏冒出來,她伸開雙手,忽然撲向李博,“啊”——一聲長音。

李博回憶起這個場景,有些動容。“被薇薇那個聲音擊中了,心裏軟綿綿的,卻充滿希望”。他認爲,有人主動發聲,代表孩子們是受到了一些積極的影響,這時候離開,或許他們會遭受新一輪的打擊。李博回到住所,和張詠商量了三天三夜,最後兩人決定留下來,組建合唱團。

枯燥的訓練

合唱團成立之初,李博和張詠從當年23個聾啞孩子中選出12人,“選拔標准很簡單,自願發聲並接受訓練的孩子我們都拉進來了”,李博尊重孩子們的自主選擇。

起初,所有人臉上挂著迷茫。楊薇薇會喊“啊”,但她一直用胸腔發聲,音高隨心情忽高忽低,起伏不定。李博把她的雙手分別放在自己的喉結和腹部,讓她體會身體不同部位的振動頻率,楊薇薇一臉疑惑。

羅安強幾乎沒發出過聲音,他的舌頭蜷在嗓子裏不動。學校老師幫李博翻譯,“舌頭要挺直,擺在下颚”,他一次又一次地搖頭,因爲聽不懂,他的舌頭時常擺錯位置。

兩人沒了主意,既不會手語,也不能用專業教學方法對待孩子們,“怎麽教?”偶然一次,李博去校外給孩子們買冰棍,看到羅安強嘴裏含著剩下的扁木條,李博靈機一動,嘗試用木條幫他按壓舌頭,之後,大家又想出吹氣球,吹紙條的辦法,讓孩子們理解體內氣息的流動。

重複枯燥的訓練持續著。李博兩人每年不定時在淩雲縣呆上三四個月,除去周末,下午4點放學後的兩小時,成了孩子們課外“音樂”培訓班。

無聲合唱團堅持兩年後,12個孩子都能平穩唱出“啊”的聲音。但更大的挑戰隨之而來,作爲合唱團,孩子們必須要有屬于自己的代表曲目,換句話說,就像鋼琴上固定的琴鍵一樣,每個人必須准確發出自己適合的“do”、“re”、“mi”……某個標准音。

對于無聲世界的孩子來說,要達到演唱標准唯有一個笨方法—強化肌肉記憶。即便是正常人,每次開口都保持一個音准也是件困難的事。張詠將新的練習方法稱之爲“規制”,讓孩子們把校音器放在嘴邊,時刻看著自己的發音是否在規定的音符上,並根據校音器的紅燈浮動指示隨時調整。

孩子們使用校音器練習。新京報記者趙蕾攝

周校長多次看到,羅安強等幾個男孩子有時露出倦意,音高時常不准也會給孩子帶來挫敗感,“有沒有繼續下去的意義呢?”堅持到第三年,她反複問自己。

2014年11月,在“無聲合唱團”成立近一年後,另一個聽障兒童組成的公益性合唱團—“天津小海豚聽障兒童合唱團”誕生,這群孩子全部佩戴人工耳蝸。

“天津小海豚”合唱團的孩子們佩戴耳蝸後,外界聲音會通過解碼、編制成電信號,傳達到他們耳中,有聲世界的大門由此打開。消化和理解一首歌曲雖然困難,幸運的是,他們還能感受到音符的律動。

北京舒耘康複中心的主任陳淑雲解釋,聽力障礙的孩子如果在3歲之前及時進行聽力篩查與幹預,並佩戴助聽器或植入人工耳蝸,學習語言的能力基本與普通孩子無異,若在6歲之前在佩戴人工耳蝸或助聽器的情況下,接受聽力語言康複訓練,也基本能讓孩子克服聽說的困難,達到基本交流的目的。但隨著年齡的增加,聽力語言康複的難度會越來越大,開口說話的困難也會隨之增加。

無聲合唱團的孩子們卻沒有這麽幸運。他們的家長們並不了解聽障的康複方法,更不知道約20萬元的人工耳蝸可以幫忙孩子恢複聽力。被送到淩雲縣特殊教育學校時,這群孩子的年齡已經超過六歲。廣西醫科大一附院的資料顯示,截至2014年,廣西有超過1萬名18歲以下重度聽力障礙的兒童需要接受治療,且每年新增1000多名聽力殘疾患兒。

尋找未來路徑

訓練期間,有兩個女生離開了無聲合唱團:一個因家庭經濟條件拮據,母親患病,被迫放棄學業回家結婚,另一個去百色市讀中職。

大部分家長並不明白孩子們怎樣學習合唱。這群聾啞孩子多爲留守兒童,何青東的父母在廣東打工,任秋露的父親在南甯攬活,羅安強和楊薇薇的父親在淩雲縣周邊做工……他們爲維持生計砌牆,鋸木,在建築工地附近吃睡數月,年收入三五萬元,把錢寄回老家養活一大家子。

父母們一年回家的次數屈指可數,和孩子們見了面,也是用蹩腳的文字和簡單的手勢進行交流,即便是每周末都能相見的秋露媽媽,也時常不太懂秋露在用手語表達什麽。

廖老師把孩子們的訓練視頻發到家長群中,秋露媽媽聽到孩子大聲發出“啊啊”聲音,說:“太難得了,以前在家裏都不吭聲的”。

更多的家長說的是:“挺好,試試吧”。

但鄧國龍的爸爸卻問:“學這個對我兒子將來升學有什麽幫助麽?”

張詠教孩子們進行發聲練習。新京報記者趙蕾 攝

周校長無法清晰地回答家長們訓練合唱的現實意義。一直以來,在這個特殊教育學校,孩子們的上升空間仿佛一眼能望到頭:升入南甯、柳州或桂林的特殊教育學校讀高中或中職,學習按摩、烹饪、美術等專業技能,完成九年義務教育。畢業後,他們或被廣州富士康等臨近工廠招收,或者回到縣城,找一份謀生的活兒。周校長在學校幹了6年,她尚未看到除此之外的路徑。

但在北京,舒耘康複中心的主任陳淑雲回憶,從自己任北京市聾兒康複中心主任到創辦“舒耘”至今,據不完全統計,佩戴助聽器或植入人工耳蝸的聽障兒童,在得到專業康複訓練的情況下,有半數以上的孩子升入普通大學,還有一些聽力損失嚴重、助聽補償效果不佳的學生考入北京聯合大學、天津理工大學等針對聽障考生設立的學院。如今,他們完全可以像普通人一樣生活。

去年,周校長隨同廣西各地特殊教育學校的代表去南京。他們考察了南京特殊教育師範學院——這也是全國少有的幾所面向聽障、視障和輕度精神殘障招生的本科高校。

學校面向聽障學生招生的專業有服裝與服飾設計,公共事業管理和藝術設計。周校長了解到,這所學校招收的近百名聽障學生中,多是一二三線城市特殊教育學校畢業的高中生,“我們這邊的孩子差距太大了,幾乎不可能考上這所學校。”

“是不是他們最終只能在固有圈層徘徊”,周校長有時候也會迷茫。

但李博和張詠承諾過,總有一天會帶孩子們走上更大的舞台。周校長抱以希望,孩子們能通過某種途徑獲得認可,看到另一種改變命運的可能性。

到外面去

無聲合唱團走出去之前,這所學校的孩子對外面的世界幾乎沒有概念。

廈門是他們第一個走出去的城市。2017年11月4日晚,廈門龍舟唱晚音樂節上,張詠所在的鬥笠樂隊邀請無聲合唱團同台演出,孩子們穿著定制的純白色長袖長褲和白球鞋,用不同聲部的“啊”演唱了一首還沒來得及取名的樂曲。

在這次演出中,年紀最小的楊薇薇幾次破了音,還有孩子沒跟上節拍。但從節目視頻上看,他們盯著李博的指揮棒,跟著手勢的節拍演唱,沒有怯場。

演出結束,台下掌聲陣陣,他們聽不見,只是深鞠一躬,退場。

廈門的演出並不完美。但給孩子們帶來了機會。2018年4月,學校收到北京音樂廳的演出邀請。

秋露只在課本裏看到過北京天安門,她不知道,這個位于西長安街的音樂演出場所,接待過來自世界各地的藝術家,一度享有“中國音樂聖殿“之稱。

“北京在什麽位置?我們怎麽去?何時出發?”孩子們爭先用手勢發問。

廖家露給孩子們展示故宮、長城、頤和園的圖片,“故宮”是皇帝們住的地方,“頤和園”是皇帝的大花園,孩子們似懂非懂,但看到天安門升旗儀式的圖片時,何青東高興地用手語:“北京是個偉大的城市”。

2018年8月,無聲合唱團的孩子們在長城的合影。受訪者供圖

李博問孩子們最想去哪裏玩,孩子們翻到了“歡樂谷”的照片,“噔噔”一個勁兒用手指戳手機屏幕。

那些天裏,孩子們看電影裏出現的武警與歹徒激戰的場景,也會用手語討論,我們會在北京看到這些麽?

李博答應帶孩子們在北京多玩幾天。按照要求,演出時長必須滿足四十至五十分鍾,需要和樂隊進行更多的磨合,他們最終決定提早半個月進京訓練。

錢成了最棘手的問題。李博粗略統計下來,加上陪同老師和志願幫忙的朋友,一行共計26人,在北京呆24天,費用約40萬元左右。

李博想到了賣舊畫,2014年開始創建無聲合唱團後,他在798的畫室已經關閉了四年。

有朋友幫忙接洽了北京某家基金會。基金會來學校考察後,承諾負擔無聲合唱團以後的所有開支,由李博和張詠管理教學,要求無聲合唱團成爲基金會下屬的分支機構,這意味著無聲合唱團將冠以基金會的名號,由基金會操控運作。李博和張詠對基金會的提議還算認同,雙方很快簽了合約。

但合約簽訂後,經費卻遲遲未落實。一次電話中,對方試探性地提議以孩子們的名義融資,讓李博和張詠把他們的教學經驗編寫成教材售賣,同時擴充合唱團的生源,組建一個2000人的隊伍。

“這不是拿孩子和我們當賺錢機器麽?”,那天下午,李博與對方在電話裏大吵一架,他蹲在學校門口,哭了。

這些事情都是五年前李博沒有設想過的。過去,他也是一個單純的“陌生人”、“闖入者”。現在,他開始站在孩子們的角度考慮問題。

如果孩子們一旦接觸商演,就很有可能被商業和資本裹挾,而他們又比同齡的孩子更不谙世事,如何應對成人世界的殘酷生存法則?最後的結果無非是孩子們掙了一些錢,但失去了快樂的童年,內心受到的沖擊和傷害也是任何人無法預見的。當晚,李博和張詠徹夜討論,他們決定,不能讓無聲合唱團朝著兩人無法掌控的方向發展。

隔天,他回北京解了約。

贊助經費黃了,答應孩子坐飛機的願望沒能實現,臨時改成900多元的動車 ,李博記得,孩子們和老師的路費是一位只見過一面的朋友出的,他自己和張詠則掏出20萬積蓄。

學校的訓練也陷入僵局。楊薇薇還是改不掉胸部發聲的毛病,新入隊的秋露一出錯眼淚就啪嗒啪嗒掉,孩子們還沒熟練唱好舊歌,新增的樂曲更是時常跟不上節奏,張詠和廖家露一次次雙手豎起大拇指,安慰孩子們,“你們可以”。

“征服北京”

7月18日,無聲合唱團坐上了南甯開往北京的高鐵。陸成軍覺著新鮮,在車廂裏來回走動,又拉著羅安強等幾個男生一起去研究衛生間的門怎麽打開。

順義的一家溫泉酒店爲孩子們提供了免費食宿,交換條件是在酒店的草坪上舉行一次義演,李博心裏有些別扭,也勉強同意了。

一切安置妥當後,無聲合唱團迎來了最艱苦的訓練時期。每天8點多起床,反複練習到夜裏九、十點鍾,鄧國龍的嗓子一度啞了,發不出聲,羅安強累到賭氣,發誓下次再也不來演出,訓練的氣氛變得沉悶壓抑,但直到演出前一秒,沒人缺席練習。

與在廈門登台時一樣,孩子們從上到下純白著裝,與李博和伴奏老師的一身黑形成色彩對比。孩子們素顔,女生的頭發隨意捆紮在腦後,“白色寓意這幫孩子是純淨的,他們的聲音更是”,這是李博想傳達的藝術理念。

在台下候場間隙,周校長和廖老師瞥見舞台中央走下來60多個外國青年,男生穿著黑色襯衫、女生一襲黑色長裙,他們是英國童聲合唱團。“我們會不會和專業的差太多?”兩人忐忑不安。

當天,北京音樂廳裏1024個座席幾乎沒有空位。隨著箫聲在50秒的停頓,指揮者李博迅速在胸前做了幾個手勢,“預備”,右手指揮棒起落瞬間,何青東一聲do音“啊”,拉開了演唱序幕。

《無聲三部曲》共三節,16分鍾,演奏樂器有“chen”,洞箫,大鼓,笙,雙耳牛鈴等12種樂器。當然沒有人關心這些,觀衆席上頻頻有人拭淚。演出結束時,孩子們鞠躬謝幕,台下沒有掌聲,觀衆全部雙手舉過頭頂,豎起大拇指,現場一片寂靜。

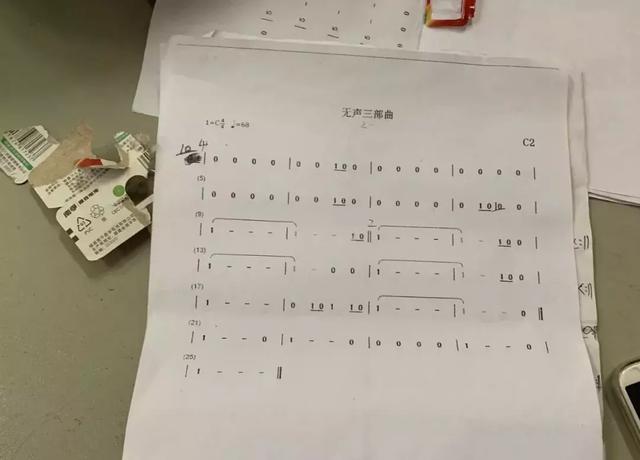

無聲三部曲的樂譜。新京報記者趙蕾 攝

回到後台,周校長與楊薇薇等挨個擁抱,她不停用手語說:“你們最棒,以後也要加油”,秋露默默坐在椅子上,抽了幾下鼻子,又哭開了,羅安強躲開人群,很久沒轉過身來。

演出結束後的第二天淩晨兩點半,無聲合唱團的孩子們爬起床去天安門看了升旗儀式。隨後,他們逛故宮,爬長城,吃北京小吃,跟著“導遊”李博,不知疲倦地走,一個知名景點也沒落下。

孩子們最喜歡的還是歡樂谷遊樂場,過山車,大擺錘,急速沖浪等,他們從九點開園,待到晚上七八點才肯走。

“音樂”沒有想象中那麽簡單

無聲合唱團回來後,周校長相繼接到各種邀約電話,電視台的商演,機構的站台活動,甚至還有出版商詢問出書事項,五花八門。

“當然要拒絕,不然豈不是把孩子培養成斂財工具了?” 周校長和李博、張詠商量,以後帶有商業性質的演出和項目邀約堅決不接,若是政府牽頭舉辦的,帶有公益性的活動才考慮參加。

“無聲合唱團是陽春白雪,怎麽能沾染這些銅臭味”,有了北京經曆後,李博已經決定放棄從各類機構、組織籌錢的打算。

記者也紛至沓來,每個月都有一兩家媒體到學校來采訪無聲合唱團的故事,主題集中在李博和張詠如何幫孩子們組建“無聲合唱團”,帶他們登上北京舞台。

但記者們最關心的延展問題是:“音樂給孩子們帶來了什麽?”

老師們愛談論秋露的變化,以前她哭得最凶,尤其每次與母親分別時。在北京的24天,因爲山裏信號太差,秋露沒有和母親通上幾次視頻,她沒抱怨,反而學著照顧同屋的楊薇薇,到哪裏都拉著薇薇的手。

秋露母親也感受到大女兒的微妙轉變,以前她喜歡自己待著,和弟弟妹妹在一起時,大家常常爲爭奪電視遙控器扭打,“現在不爭了,每周五下午都去幼兒園接弟弟放學,周六上午,她站在家門口,自己練習‘啊’的發聲,手裏打著‘V’字節拍,雷打不動兩小時”,秋露母親說,“她喜歡就好”。

羅安強和鄧國龍也不像以前一樣憂郁,更大膽和愛笑。

2018年12月19日18點50分,臨近元旦成都的演出,李博和張詠每天下課後都來學校給孩子們排練兩小時。新京報記者趙蕾 攝

周校長沒來得及告訴孩子們的是,縣領導關注到無聲合唱團的社會反響,打算給予學校更多幫助。

2018年11月16日,縣政府批示,在淩雲縣特殊教育學校,獲得“深圳鹽田區幫扶貧困寄宿生”的名額由31人擴增至79人(全校),也就意味著所有學生都能享受到包括800元/年的生活費,600元獎學金,三套衣服和350元的床上用品的補貼。另外,今年每個學生還能享受600元的生活補助撥款。周校長還爲無聲合唱團元旦成都演出活動申請了家長陪同的出行費用,幾項開支共計12萬元。

三項要求都是周校長思索很久之後申請批准的。“不能僅讓這幾個孩子迅速獲得物質獎勵,讓他們對金錢形成依賴和欲望,而是讓更多的孩子獲益,反而能增強集體的榮譽感和團結性,又讓無聲合唱團的家長看到實際回報,更支持孩子們。”她說。

采訪快結束時,我回到聾四班教室,讓廖老師用手語幫我翻譯了幾個問題,“長大以後想去哪裏?”

秋露、美萍說想去北京,薇薇喜歡廈門。

“喜歡唱歌麽?以後還想繼續唱麽?”

三個女孩都笑著拼命點頭。羅安強卻不停地擺手,他更喜歡畫畫,不想將來離家太遠,其他孩子沒有明確回複,顯得有些腼腆和局促。

更多人願意看到積極的一面,但質疑的聲音也沒有消停過,“讓孩子們花費時間和精力投入到他們不擅長的方向,真是正確的選擇麽?”一位拍攝“無聲合唱團”的攝影師曾向周校長發問。

舒耘康複中心的陳淑雲主任也表示不解,如果只教這些孩子一些固定發音,而不是教他們學會說話,理解他們的話語模式,那他們發聲時永遠不是依靠聽覺反饋,而是憑感覺和肌肉記憶,對孩子的發展有實際意義麽?

周校長說,孩子們利用的是教學外的時間,只當做一種興趣愛好,並不會影響他發揮額外的特長或參加其他文藝比賽,如果將來有正規團隊在本校挖掘好苗子,學校絕不會阻攔。“目前,我們能爲孩子提供的,也就是有限的這些資源了”。

李博多次被問到類似的問題,“我不知道,任何事附帶的價值誰也無法預估,我不可能對孩子們的整個人生負責”。北京之行後,他也曾陷入深思,音樂對于無聲合唱團的孩子來說,仍舊是一塊空白,那我們做了什麽呢?

“更多的是心理建設吧,讓孩子們獲得自信和對生活的熱情。想讓他們感受到無聲世界只是與有聲世界有差別,不分優劣好壞,如果孩子們的聲音能夠搭起兩個世界溝通的橋梁,讓彼此多一份尊重和友愛,那麽他們就是幫助了自己”。李博稱,自己給孩子們找到了一個新的定位:無聲世界的藝術家。“當然這是我個人看法”。

※※※※※※※※

有天采訪,李博突然問我:“你覺得無聲合唱團是個什麽性質?”

我說:“我覺得是個實驗性質?”

李博有些疑惑:“你覺得這是個實驗項目?”

我回答,“對,因爲你提到並不確定這個事能堅持做多久,它的可持續性在哪裏?這些都是未知的。”

但李博搖頭,“我傾向于認爲它是個藝術項目。”

他解釋,回看孩子們在北京演出的視頻,孩子們的聲音會抖,有幾個音依然不准,但是台下很多人哭了。“我站在台上指揮,看到吹洞箫的蔡雅藝老師眼睛紅了,張詠等好幾個伴奏老師偷偷抹眼淚,我問了很多人,‘你們是出于憐憫嗎’,大家都說是震撼和感動。”

“這不就是藝術麽?它是個無價的,無法解釋和預計的東西,這些孩子不懂什麽是藝術,當觀衆忍不住雙手舉起,豎起大拇指對他們表示尊敬和欣賞,他們肯定也感受到自己的強大氣場。”

李博告訴我:“這肯定不是實驗,雖然我說不敢保證堅持多久,是因爲制定計劃也是基于我和張詠而不是孩子們,我們會在這個交流的過程中學習,改變,他們也會有不可預期的變化。但這個事畢竟五年都堅持了,就做著吧。可能沒有任何計劃,才是對孩子們最大的負責。”

冬至那晚,周校長叫李博、張詠去家裏吃飯。聊至興起,她忽然說,自己偶爾也困惑,孩子們是否在付出中收獲了對生活的眷戀和信心。“只是人生苦短啊,當他們步入成年,回想起童年時光,有這麽一段純粹、快樂的日子,也是有意義的吧”。