只要一提起新加坡華人文化的起源,馬上就會出現一道鮮明的分水嶺。

有一大群人了如指掌,但年紀不算輕;大部分的本地年輕人則只要聽到“華人文化”和“曆史”這些字眼,內心和臉上不是寫滿拒絕就是問號。

“新加坡華人是經過了200多年才逐漸形成自己的身份認同。我們的先輩爲自己的祖國所做出的奉獻與犧牲,是一種高貴的情操,也是值得我們珍惜的精神遺産。”

當時新加坡的華族先輩有的來自中國廣東、潮汕和福建,有的則來自鄰近地區如槟城、馬六甲和廖內群島。

“他們來到南洋時,只把自己當成這裏的過客,總有一天要落葉歸根,他們還是中國人,也熱愛著自己的家鄉和祖國。”

到了上世紀50年代,時任中國總理周恩來宣布中國不再承認雙重國籍後,新加坡的先輩們面對一個人生重大抉擇,繼續留在新加坡,還是回去祖國?

“最後,他們大多數選擇留在新加坡,並且和其他種族一起建立一個多元種族的社會和獨立的國家。”

在很多本關于新加坡的旅遊指南裏,一提到新加坡華人,多多少少都會提及以下五大籍貫:潮州、福建、廣東、客家、海南

首先是關于這五大籍貫在本地的分布。

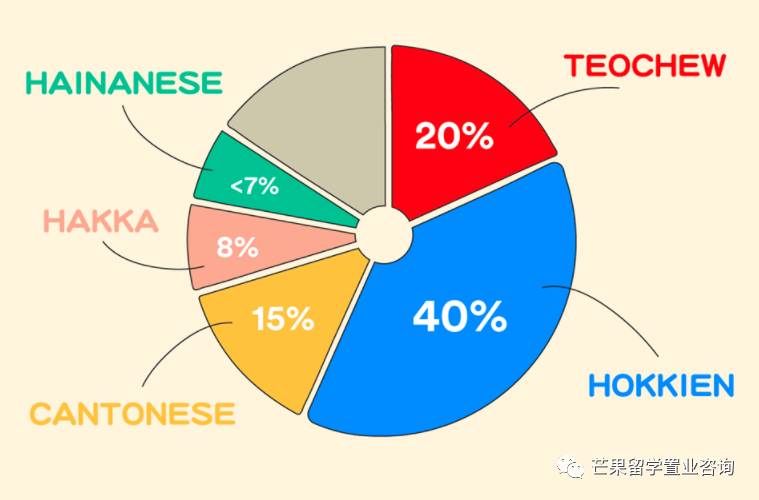

新加坡公民當中,目前有約75%爲華族。若以籍貫來劃分,40%是福建人、20%爲潮州人、15%是廣東人、8%是客家人、7%以下是海南人,剩余的約10%則屬于其他籍貫的華人。

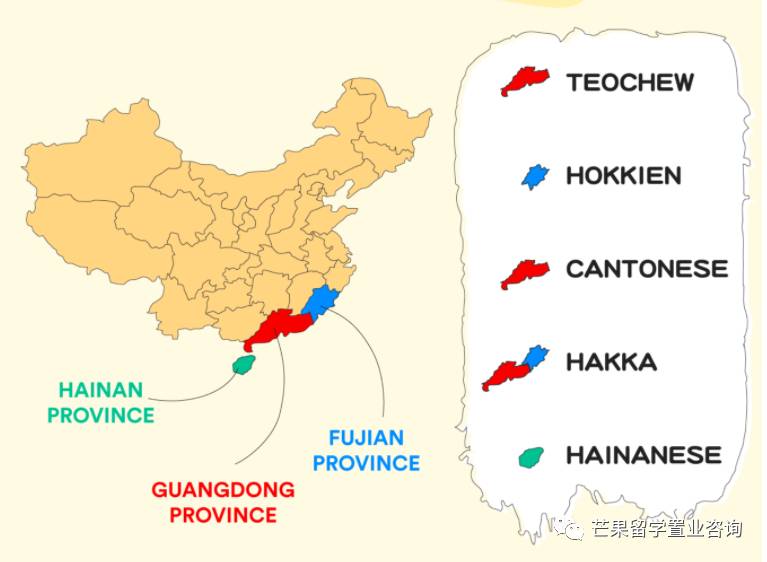

新加坡五大籍貫華人祖籍地

這五大籍貫華人的祖籍地主要來自中國的三個省份:福建省、廣東省和海南省。

廣東人和潮州人主要來自廣東省;客家人則來自廣東省和福建省這兩個省份。海南人顧名思義,來自海南省,福建人則來自福建省。

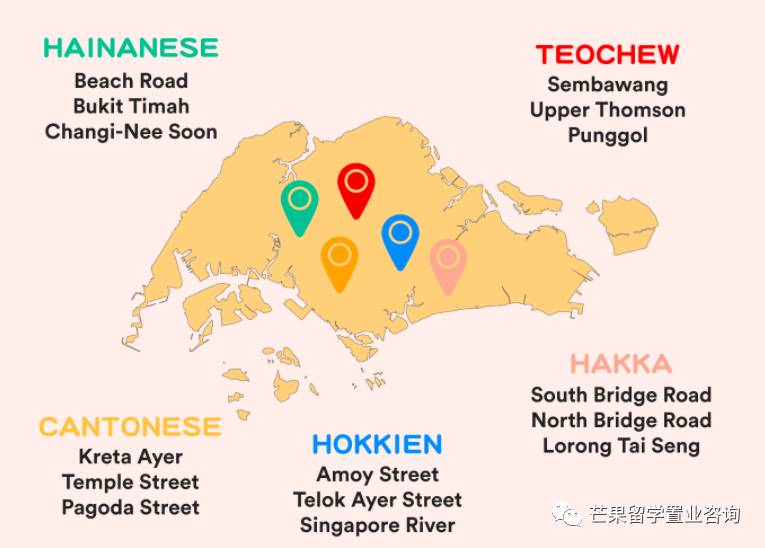

當初我們的華人先輩們遠渡南洋,主要是爲了拼搏掙錢,盼能給遠在故鄉的家人過上好日子。他們在排除萬難抵達新加坡後,開始落戶于不同的地區,也從事不同的行業。

有意思的是,當時同一個籍貫的人們就似一家人,會群居在固定的地盤上,各籍貫的宗鄉會館應運而生。就連從事的工作也像是刻上了各自籍貫的名稱一般,每個籍貫最爲出色的那些行業,也默默成了他們的“代名詞”。

根據新加坡華族文化中心的資料,19世紀初,位于牛車水一帶的廈門街、直落亞逸街和新加坡河等區域曾是福建人經常出沒的地方,他們也多居住在那。

三巴旺、湯申路上段和榜鵝則是潮州人的“地盤”。

白沙路、武吉知馬、從樟宜延伸至義順一帶則是海南人選擇落腳的地方。

橋北路、橋南路和大成巷是客家人的群居地。

廣東人的落腳處則是在牛車水一帶的水車路、登婆街和寶塔街。

何處是“祖家”?

從唐人到新加坡人:新加坡華人國家認同和身份認同的轉變

新加坡華人的故事要從哪裏說起呢?大家都熟知在萊佛士到新加坡之前,新加坡已經有少量的華人居民,他們或種植甘密或從事錫米的提煉。

另一方面,我們也有這樣的故事:華人先賢曹亞志是率先萊佛士登陸新加坡的第一人。這個故事的肇端是《叻報》,在1906年1月1日的一篇名爲《亦一偉人》的報道中,作了一段很有趣的曹符義故事的敘述,先是說青山亭有一個曹符義的巨墓,靈異顯著,被人當做“老爺”(閩潮人稱呼神明)拜祭,以求庇護。

接著講述曹氏如何神勇,身先士卒登陸新加坡,爲萊佛士取得新加坡立下了汗馬功勞。既然是生爲人傑,死必作鬼雄,報道除了渲染其顯靈的神迹之外,也不忘加上一筆描繪一番他的天生禀賦,這些繪聲繪影的描述和中國曆史上對開國之君常有的說法何其相似。

第一波的華人移民

新加坡在開埠短短六個月的時間就引來大約五千人的移民,其中大部分是華人,這些華人移民主要的是來自于北部的馬六甲以及南部的廖內群島,其中當然包括了“曹亞志”們。中國人移民南洋很早,這些散落在南洋各地的早期移民,被朝廷視爲逆民,成爲海外的遺孤。

他們在僑居地落地生根,娶當地婦爲妻,繁衍後代,成爲一個特殊的華裔族群,俗稱峇峇 (baba) ,他們成爲新加坡第一波的華人移民。

這些華人移民由于長期與祖居地(用他們話說就是“祖家”)隔離,雖然還自稱是“唐人”,男人除了在穿著上還恪守華人習慣,特別是還堅持留辮子,以及拜祖先等華人傳統;女人服飾則受母親影響傾向馬來化的所謂娘惹裝束,在家庭用語以及飲食方面已經是華馬混雜。“唐山”(他們口中的中國)對他們來說只是印象模糊的“祖家”。

憑著能夠使用當時本地的通用語 (lingua franca) 馬來語和熟悉本地的生活習慣,在地利人和的條件下,這些峇峇華人很快就在新加坡嶄露頭角發財致富,其中佼佼者就是倡議創辦天福宮的陳笃生、陳金聲等。他們許多人充當英國人的買辦,承包英國人下放的煙(鴉片)酒買賣專利權,致富之後,參與建立廟宇和華人義山的工作,通過這些活動取得華族社群領袖的地位,扮演了和英國殖民地政權在經濟和政治方面的合作共謀的角色。

新加坡的殖民地政權從開埠開始就采取以種族分而治之的政策,不但劃分區域讓各種族分開居住,也從馬六甲引入甲必丹制度,委任華人甲必丹來處理華人內部事務,1926年廢除甲必丹制度後改爲委任華人咨詢委員。這樣的結果出現所謂的“分化社會” (Plural Society) ,各個種族之間除了在“巴刹” (Bazaar) 産生交集,各種族之間在其他方面難有互動。

第二波華人移民潮

第二波的華人移民潮是1840年鴉片戰爭之後,從這個時候開始華南的居民才大量移民新加坡。鴉片戰爭直接的結果是清廷在英國人的槍炮威脅下簽訂了辱國喪權的條約,並迫使清廷解除海禁,這爲英國人在東南亞殖民地開發的需要開了方便之門,大量勞工以“賣豬仔”的形式被帶進新加坡,當然其中也有部分是通過同鄉或親戚關系而來的自由移民。

從1840年到1860年,新加坡華人人口呈現飛躍式的激增,達到50,043人,1891年更突破10萬大關到121,908人。華南移民的大量流入不免沖擊了新加坡華人人口的結構,先富起來的第一波華人峇峇移民,爲了與這些新移民産生區隔,把他們稱爲帶有歧視意涵的“新客”(在今天的語境下稱爲“新移民”,可見曆史不斷重演。)而自稱爲“僑生華人” (peranakan,今稱土生華人)。

1852年英國派駐印度的總督(當時新加坡在印度轄下)通過以出生地爲原則的國籍法,更進一步分化峇峇華人與新客華人的距離。峇峇華人在法令下成爲英國臣民(British Subject),他們開始自稱爲海峽華人 (Straits Chinese) 或英籍華人 (British Chinese) ,效忠英女皇,稱英國爲“祖家”(天福宮重修碑文裏說的“祖家磚”指的就是英國磚)。言必稱:“我是英國臣民,白種人。”

新客的大量到來當然沖稀了峇峇在華人人口的比重並超越他們成爲主要的華人族群,不過峇峇華人還是這個時期新加坡貿易的主要掌控者。一些出類拔萃的新客通過與峇峇聯姻的關系,爬上了上層社會的台階,峇峇家庭也喜歡引入有幹勁的新客女婿以保持家族的生命力,這種互動造就了另一種類型的社會新貴,其中的代表人物有佘有進、胡亞基等。

遊離在英國祖家和唐山之間

由于“民族—國家” (Nation-state) 這種西方的概念還沒帶進中國,這些華南新客當然也就沒有所謂的“國家”意識,他們最大的公約數就是“唐人”的概念,內部又因爲宗鄉觀念而分爲不同的方言幫,可說是一盤散沙。

1860年後清廷對海外華人的態度開始轉變,從不聞不問轉爲開始接觸並采取籠絡的手段,1877年更在新加坡設立“海門領事館”,委任新加坡居民胡亞基爲領事,統管海峽殖民地的華人事務。這種轉變最大的原因就是鴉片戰爭後的割地賠款造成國庫空虛,需要吸取海外華人的資金來填補,采取的手段就是把捐官買爵的“鬻官制度”推廣到海外。

清廷態度的轉變以及“鬻官制度”不但爲清廷增加國庫的收入,也對新加坡峇峇社會産生影響,並使他們的向心力再度向“唐山”傾斜,1869年章芳琳成爲第一個獲得官銜的新加坡峇峇僑領。從一張1899年新加坡華社爲慶祝維多利亞女皇登基50周年而向總督金文泰 (Cecil Clementi) 捐贈英女皇的大理石雕像,在總督府前舉行揭幕典禮的合照就可以發現一個很有趣的現象,三十四位新加坡華人商界領袖在佘連城領導下一律穿著清朝官服,頭戴花翎官帽與總督等英國官員合影。

這些以峇峇華人爲主的僑領是不是全部都是通過鬻官而得到官銜或者只是爲了虛榮而如此打扮就不得而知,不過它說明了一點就是華人傳統光宗耀祖的思想在這些峇峇心中還是根深蒂固,他們試圖在效忠英國“祖家”和向“唐山”傾斜之間尋找平衡點。

新加坡國家意識的建構與華人身份認同的重構

獨立之後的新加坡面對艱難的國家認同的建構問題,新加坡的華人人口雖然占絕大多數,不過還有大約15%的馬來人及9%的印度人以及少數的其他種族,他們構成新加坡社會的基礎是建立在過去共同的殖民地統治和相同的移民經曆,而不是相同的種族、文化或宗教背景。

新加坡政府在這方面的工作除了實施國民服役制度、在學校進行念“誓約”的儀式等等,最大的舉措就是把獨立前四大源流的教育統一在一個以英文爲主導的教育體系之下。

希望下一個五十年,新加坡能成爲一個既可“安身”也可“立命”的所在。