“我祈禱我可以逃脫這些戴著白色頭套的危險人物,他們嘗試把一根細棒放進我的鼻子。我很慶幸我已經逃離他們。請把大家從痛苦中救出。”

這是自閉症青年林書俊(18歲)嘗試接受冠病拭子檢測時,眼前所看到的世界。當每個人已經習慣戴口罩的日子,他卻無法接受看到四周的人都戴上口罩,因爲在他的腦海裏,戴口罩的人都是應該畏懼的“壞人”。

疫情期間的多個新常態是你我都得學習適應的,但對于特需人士而言,跳脫原本的生活規律是他們無法接受的。如果特需人士又得進行拭子檢測或接受隔離,更是雪上加霜。

MINDSville@Napiri智障人士之家近來出現感染群,不少智障人士也因此須隔離和檢測。截至6月8日,位于後港的MINDSville@Napiri共有33人確診,其中28人是住戶,其余是看護助理。

zaobao.sg訪問了智障人士和自閉症孩子的看護者,通過他們的經曆帶大家了解特需人士在疫情下面對的挑戰,以及能如何更好包容他們的建議。

==

無法完全自理 隔離須有熟人在側

34歲的許先生在7歲被診斷智障,IQ低于70。他的妹妹許小姐(26歲,特需教育教師)受訪時透露:“哥哥無法獨立照顧自己,他得依賴看護者幫他沖涼、吃飯和刷牙等,所以他不可能自己一個人隔離。”

每周一至四到MINDSville@Napiri參與日間活動的許先生,在那裏出現確診病例後也接獲了隔離通知。許小姐知道哥哥很難適應新環境,嘗試要求他在家隔離,但因爲他們倆和父母住在四房式組屋,無法達到衛生部“一人住一間房”的要求,因此仍得到酒店隔離。爲了確保哥哥身旁有人照顧他的起居,許小姐要求一同與哥哥隔離。

“哥哥不了解整個疫情隔離的情況,跟他解釋也沒什麽用,所以我就告訴他我們倆要去度宅假(staycation)。他聽了很高興,所以到酒店時沒有什麽大問題。”

然而,他們的噩夢卻因冠病檢測而開始。許小姐透露,當時她還樂觀以爲哥哥能通過呼吸檢測器接受檢測,而非侵入性的拭子測試。兩人到了酒店內的檢測站後,發現仍然得進行拭子檢測,但工作人員表示他們知道如何幫助許先生,而她只能站在一旁從遠處觀察。

“工作人員跟哥哥說了一連串很長的句子,哥哥根本無法理解,因爲太長了。過後,他一看到對方把拭子伸向他的鼻子後就不斷閃避,拭子進不了他的鼻子,我還擔心會弄到他的眼睛。”

檢測感不適 與采檢員僵持不下

就算拭子成功進入鼻孔,他很快又掙紮,拭子深入鼻腔,如瘙癢般的感受使他打噴嚏。他也會嘗試抓住采集人員的手腕,阻止他們把拭子放入鼻子。“工作人員堅持要幫他做好檢測,哥哥也一樣堅決不要檢測,兩邊都對抗了許久。我看得出哥哥已經很煩躁,情緒快要崩潰了。”

許小姐指出,這麽做對哥哥和工作人員都有危險,倘若哥哥真的感染了病毒,哥哥情緒崩潰開始拉扯采集人員的防護裝備時,他們可能會受傷或感染病毒。此外,拭子在鼻子內,如果哥哥大力掙紮,拭子也可能弄傷他。

靈活變通調整采檢方式 看護者籲增派專人讓特需者安心

30分鍾內換了三名采集人員上陣後,他們最終接納了許小姐的建議,請她過來幫忙。“我給哥哥很簡單的指示。第一,工作人員會拿拭子,第二,拭子放入鼻子後算五個拍子就好了。他聽明白後,我也幫忙抓住他的頭部,結果五至十分鍾後就完成,主要因爲我在他身旁讓他感到更安心。”

許小姐指出,特需人士最好能通過照片或圖表等來學習和吸收知識,如果有這方面的資料會有幫助。她也希望專門受訓照顧特需人士的醫療人員能爲他們檢測或看診等。“目前孩童接受拭子檢測時也由專人進行,因爲孩子很敏感,需要具同理心對待,而特需人士也如此。”

目前,新加坡診斷病例時都以核酸檢測爲檢測標准,因爲它的准確性最高。然而,南洋理工大學新研發的呼吸檢測器也可測出超過95%的確診者。許小姐反映,既然本地已經批准了新的呼吸檢測器,當局應該讓特需人士使用這個非侵入檢測法,好讓特需人士能更容易合作,減少對雙方的風險。“這會是完美的機會,讓全世界看我們如何利用本地研發的技術來幫助特需人士,以恻隱之心對抗這個病毒。這會制造多個海內外的宣傳機會。”

她透露,原本在酒店住得好好的哥哥,在進行拭子檢測後會吵著要回家,並會指著鼻子重複說:“我不要檢測。”

許小姐認爲,不論是智障人士或是自閉症者等,打造包容社會的重點在于要能根據不同人的情況變通,並能顧及和接受他們的不同需求。她舉例,哥哥在檢測當天也接受血清檢測,一般人驗血時都會從肘窩部分抽血,但哥哥卻堅持不讓醫療人員在肘窩抽血,而是從手背抽血。雖然從手背抽血比較困難,但醫療人員願意配合,過程也相對順利。

把蒙面采檢員當“壞人” 自閉症患者對檢測心生恐懼

除了智障人士,自閉症患者也需要特別關注。

後港有好幾座組屋的居民近來須強制性檢測,其中包括患有自閉症的林書俊(18歲)。他的母親徐莉玲(45歲)受訪時說,當時得知全座得進行檢測後,她一想到兒子得經曆拭子測驗就惴惴不安,也不知道應該如何讓兒子做好心理准備。她原本希望只要她和其他家人的檢測都呈陰性,平常不出門的兒子就無須檢測,但議員幫她詢問衛生部後,當局仍希望兒子也能檢測。

檢測當天,徐莉玲先進行檢測好讓她心裏有個底。她原本打算拍下檢測站照片讓兒子看,好讓他有心理准備,但她看到現場放的“不准拍攝”指示牌後作罷。

林書俊下樓看到檢測站後就害怕得站在外面,他從來沒有看過多人身穿全套防護裝備的場景。徐莉玲說:“他從小就把戴口罩的人聯想成壞人或會傷害他的人,我們無法改變他的觀念。當初政府要求所有人戴口罩時,我們花了六個月的時間才能說服他我們不是壞人,我得拿下口罩讓他看到我的臉,提醒他口罩背後的人是我。”

林書俊看到這些人時感到緊張,一旦有人走向他時,他會往後退幾步,不讓人靠近。結果他一緊張時,就用手捶打了牆壁三次。徐莉玲解釋,一些自閉症患者緊張時需要用力,感受到疼痛時才會覺得踏實一點。

在場的工作人員見狀,心裏有數應該很難幫他檢測,撥電請示上級後,決定讓林書俊免檢測,母子都松了一口氣。然而,這次的經曆已經在林書俊的內心留下了烙印。

特需孩童易受驚 檢測陰影揮之不去

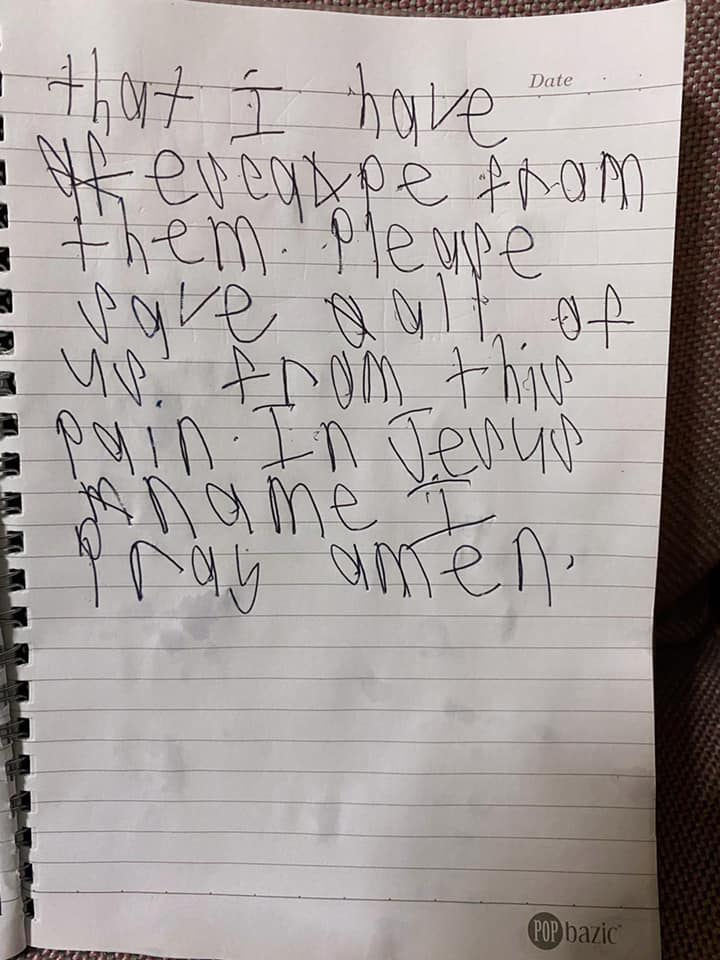

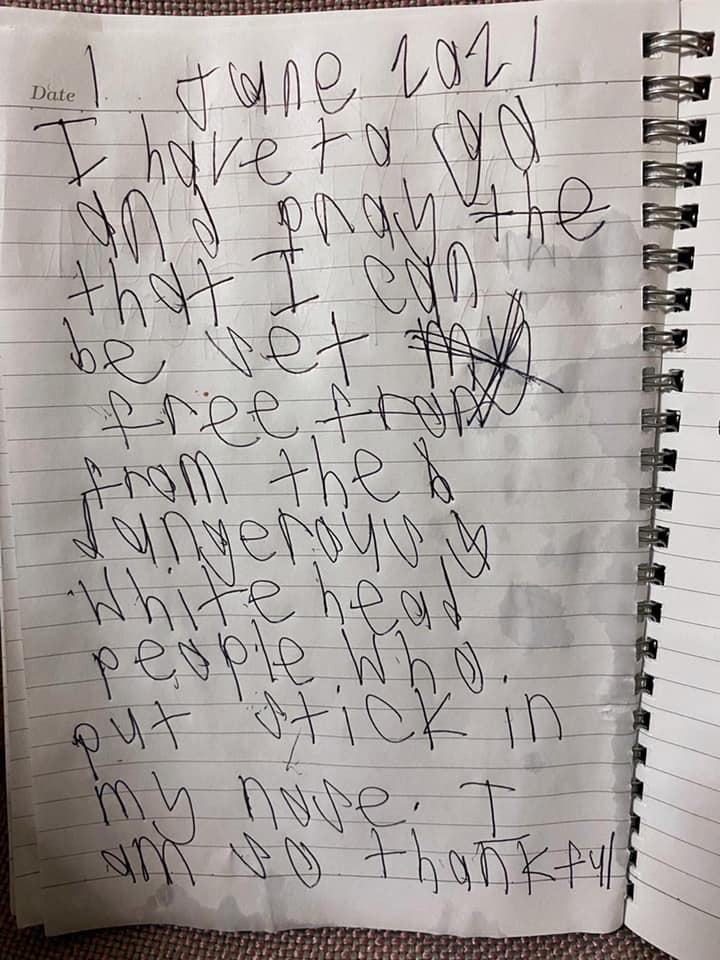

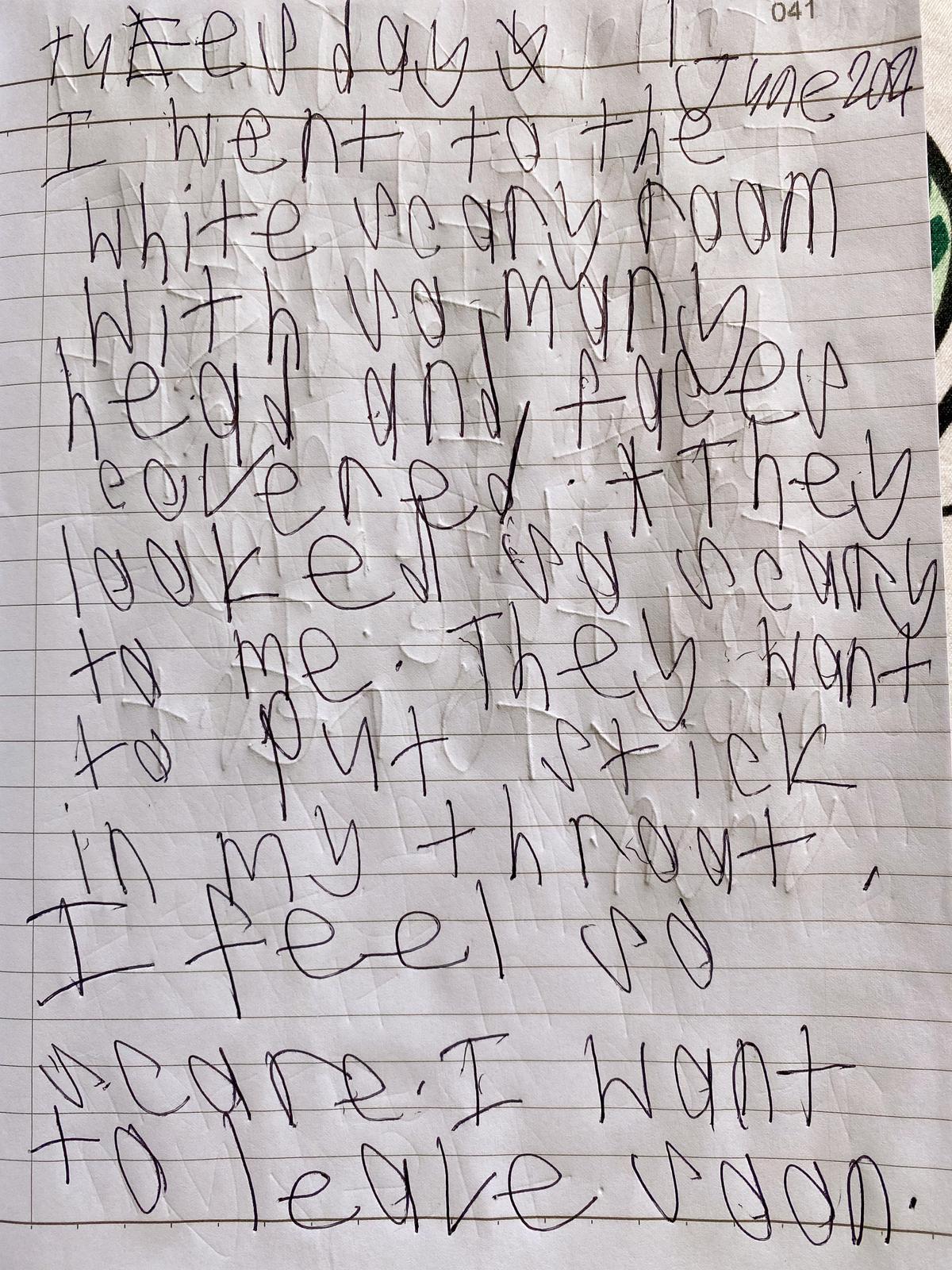

徐莉玲透露,兒子在過後的幾個晚上都睡不好,他會一直回想起當時的情況。每當聽到電視討論相關新聞時,他都會不斷搖頭,口中一直念:“不要,不要”。兒子情緒不穩時也會要寫在筆記本上抒發情感,徐莉玲與記者分享了兒子寫下的日記,字字句句表達了他內心的恐懼。

“我祈禱我可以逃脫這些戴著白色頭套的危險人物,他們嘗試把一根細棒放進我的鼻子。我很慶幸我已經逃離他們。請把大家從痛苦中救出。”

“我進到恐怖的白色房間,裏面有許多頭部和臉部都被遮住的人,他們看起來很可怕。他們想要把細棒放進我的喉嚨。我感到特別恐懼,我想要盡快離開。”

舒適環境可讓特需人士感到更自在

若特需人士逼不得已須進行拭子檢測,徐莉玲建議應該在更舒適的環境進行。她指出,組屋底層臨時搭起的檢測隔間讓人感覺在醫院,如果能在一個正規的房間進行會更理想,裏面最多一兩個人,看起來不會那麽嚇人。特需人士對觸覺也很敏感,如果房間內有能讓他們摸起來舒服的材質,例如大豆袋椅,也有助他們放松。

疫情似乎不會那麽快結束,下來可能還有更多特需人士須進行檢測或隔離。許小姐和徐莉玲這兩位看護者都希望通過分享她們的經曆,讓更多人意識到特需人士的挑戰與處境,從而對他們多一份關懷與包容。

新加坡國立大學醫院也在網站上分享參考資料,幫助特需人士及他們的看護者了解疫情可能會碰到的情況,例如進行拭子檢測、到醫院急診部求診和入住醫院等。醫療人員也可以參考這份資料,更好地與特需人士溝通。

許小姐透露,病毒傳播是非常抽象的概念,特需人士很難理解,因此未必清楚戴好口罩及徹底洗手等簡單指示的重要性,也比較難做到。這意味著,他們面對感染病毒的風險也更高。

根據美國的一項調查,排除種族等因素,智障是感染冠病的最大風險要素,甚至比年齡或心髒問題等因素來得高。智障人士的冠病死亡率也比一般民衆高出六倍。這是因爲智障人士一般過著群體生活,不太容易遵守戴口罩等防疫措施。此外,僅四成的美國醫生有信心自己能給予特需病患相同素質的護理,可見醫療人員面對特需人士還是需要看護者或專人的幫助,才能給予特需病患最好的護理。

記者已詢問衛生部在檢測和隔離方面是否有爲特需人士做出特別安排,衛生部尚未答複。

然而,衛生部兼通訊及新聞部政務次長拉哈尤·瑪贊(Rahayu Mahzam)在6月9日深夜已針對許小姐和徐莉玲的經曆在面簿發文。也育有一名特需孩子的拉哈尤說,衛生部意識到拭子檢測和隔離對特需人士更爲挑戰,因爲他們對于不熟悉的人或環境可能感到不自在。她承諾,衛生部會努力加強這方面的程序。

她指出,他們雖然培訓了拭子采集人員,但並沒特別訓練他們應對特需人士。他們正探討與懂得幫助特需人士的專人和義工合作,同時也會探討各種建議,包括使用其他的檢測法和重新評估流程以更包容特需人士。

衛生部也會加強隔離期間各機構之間的溝通,他們也已提醒負責處理隔離令的策安(Certis)保安機構,在面對特需人士時要更留心和有恻隱之心。

此外,新加坡協助殘障者自立局(SG Enable,簡稱新協立)也在面簿感謝這兩名看護者分享的經曆。新協立指出,衛生部在跟他們合作,嘗試加強前線人員對殘障人士的了解,好讓他們也能接受檢測和接種疫苗。

衛生部也與社會及家庭發展部和新協立合作,讓看護需求更高的殘障人士在他們居住或常去的護理設施就地接種。MINDSville@Napiri的住戶不久前就在設施內接種兩劑疫苗。