澎湃新聞記者 許振華

說起在印尼的工作,黃郭蒙滿是無奈。

他來自河南省,目前正在印尼蘇拉威西島莫羅瓦利縣上的鎳礦園區工作。與他一樣,許多中國勞工因回國機票“一票難求”而滯留海外。黃郭蒙還面臨一個更大的問題,他的護照自來到印尼起便被扣押在外包公司手中,這讓他無法掌握人身的主動權。

“我們來印尼的簽證是(不符合實際狀況的)商務簽,而不是工作簽,所以得不到法律保障;合同也屬于不正規的‘單一合同’,我們工人拿到一張寫著‘需要服從安排’的紙張,簽了字就交上去了(手裏沒有副本)。扣押護照則是普遍現象。”黃郭蒙告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn),他被“豐厚條件”吸引到印尼,已在蘇拉威西島上工作約半年,漸漸厘清此次出國務工的種種不合規之處。

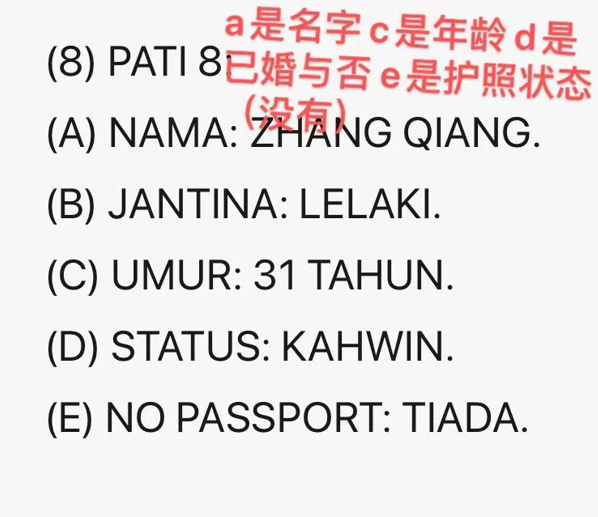

多項事例說明,在黃郭蒙工作的地方,扣押護照、不合規簽證入境、合同不合規或不簽、克扣工資等等都是較爲普遍的現象。黃郭蒙的“老鄉”、同樣來自河南省的五位工人張強、張振傑、魏朋傑、郭陪陽、田明鑫今年3月經人介紹,以“212商務簽證”來到印尼工作。與黃郭蒙一樣,他們在蘇拉威西島上的鎳礦項目中工作,一開始在莫羅瓦利縣,後來輾轉去到肯達裏市。在印尼工作後,他們發現實際待遇遠不如承諾所言,還在工地上看到許多不合規的現象。張強等五人因此于6月決定辭職回國,卻因拿不回被扣押的護照寸步難行。

今年9月2日,張強等五人通過微信公衆號發出求助信,試圖讓其所在公司交還護照。9月19日,上述五人家屬分別收到短信,發現五人經由印尼、馬來西亞的“蛇頭”運送,已偷渡至馬來西亞,並很快在馬柔佛州海岸被當地軍隊逮捕。“他們聽信了當地蛇頭的話,以爲可以在蛇頭的幫助下以偷渡的方式從馬來西亞回國。”張強的妻子王蘭告訴澎湃新聞。

經由五人家屬的四處求助、馬來西亞人權律師劉毅龍的協助,10月6日,馬來西亞方面決定不起訴偷渡入境的五人,直接啓動遣返程序。王蘭等家屬強調,五人是因回國無望、幾乎精神崩潰才铤而走險,選擇偷渡。

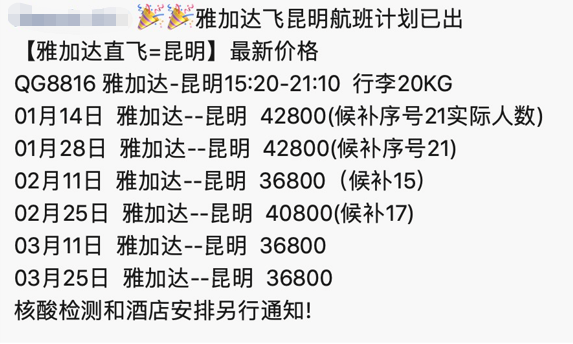

張強等五人因偷渡被扣押在柔佛州北幹那那移民局扣留營,目前仍在等待廈門航空和中國駐馬大使館協調遣返程序,其中一人最快將于12月24日登上回國飛機,其余四人則需要在24日之後再等待3或6周。與黃郭蒙等滯留在印尼的中國工人相比,張強等五人遭遇了“不幸”,但他們有望通過大使館批發的一次性證件回國,某種程度上仍算得上“幸運”。

馬來西亞軍方文告中關于張強的信息,紅字注釋由澎湃新聞提供。

“我已經習慣了這邊的環境,從電工的重活轉到後勤的崗位,也算輕松些。但還有很多工人受不了罪,比如要忍受暴曬、難吃的飯菜和不能回國的痛苦,許多人都陷入了抑郁。”短期之內還無望回國的黃郭蒙告訴澎湃新聞,他已經放棄了在明年春節前回國的打算;至于能否在過年後順利回國,他也毫無把握。

加拿大紐芬蘭紀念大學醫學院公共衛生與人文系助理教授單德賽向澎湃新聞分析說:“扣護照確實是資方針對境外勞工常見的處理手段,而上述勞工所面臨的問題已涉嫌強迫勞動、人口販賣等刑事犯罪內容。勞動法規層面的作爲其實有限,這恐怕不是勞動法可以解決的範疇,需要報警。但是問題在于,當地警方和勞工戶籍所在地的警方是否有執法的意願和能力?”單德賽曾在國內從事海事海商法律業務工作,從事學術研究後主要關注跨境勞工、海員權益和海事職業健康。

除了疫情和昂貴的機票,還有什麽原因使得一部分中國工人困在了印尼?是什麽讓他們無法暢通地維護自己的權利?

“孤島”

黃郭蒙、張振傑、魏朋傑、郭陪陽、田明鑫、張強等中國勞工來到印尼的路徑是相似的。

根據黃郭蒙的講述,去年,國內建築工地行業受新冠疫情沖擊,讓他難以找到工作。“去年我想找活幹,在手機上搜索,看到一個在北京的中介,一開始我也不信他。我在國內做了差不多一年的活兒後,今年又沒活兒幹了。後來又看到這個北京中介的朋友圈發了很多去印尼工作的信息,我就相信他了。”黃郭蒙說。

此前,黃郭蒙也在境外從事過體力工作,當時的工作讓他很是滿意。這讓他放松了警惕。爲了來到印尼工作,黃郭蒙繳納了4000元中介費。據他介紹,向他介紹工作的中介其實並無資曆,也非注冊公司。“中介跟我說印尼這邊條件很好,而且他是我老鄉,不可能騙我的,我就信了。”

在中介一番操作下,他在今年5月登上了去往印尼的飛機。

“一下飛機,中介就不管我了,什麽都是人家說了算。來之前說得很好,可是到了印尼我遇到問題,中介就讓我去找老板處理,不關他事。”黃郭蒙抱怨道。

據黃郭蒙描述,他在位于肯達裏市的德龍工業園二期項目工作時,幾乎每天無休,從早上六點幹到下午五點半,“沒有節假日,也沒有休息班”。待遇方面,他原來被允諾的工資是每月14000元人民幣,但實際月工資在10000元左右,工資發放還常出現積壓的問題。“簽合同的時候說是每兩個月發一次工資。現在變成壓著兩個月都不發了。”黃郭蒙說。

除此之外,工人申請休息就要扣工資,每休息一次要扣掉400多元,心疼工資的工人往往選擇不請假;扣工資也逐漸變成一種懲罰手段,如果工人引起帶班上司的不滿,就可能被“停工”懲罰。

黃郭蒙形容,工作就像“蹲號子”。“我住的地方是類似國內工地上的二層樣板房。這種煎熬一般人受不了:天氣暴曬、紫外線強;吃的是米飯和饅頭,菜味道也不好,要想吃好一點就自己拿個小鍋做點方便面解膩;喝酒解悶也貴,印尼不喝酒的穆斯林多,所以這邊啤酒很貴,要十五元一瓶。”

工人慣稱的“德龍二期”項目指的是印尼OSS公司(PT.Obsidian Stainless Steel)的不鏽鋼一體化冶煉項目。該公司由中國江蘇德龍鎳業有限公司與廈門象嶼集團合資成立,是一家集鎳鐵合金生産、不鏽鋼冶煉爲一體的大型鋼鐵企業。

黃郭蒙的經曆不是孤例。年過半百的湖南人李均洋也爲艱苦的工作環境深感煎熬。“這麽熱的天氣,三四十攝氏度的高溫,可吃過午飯到中午十二點半我們就要開工;遲到十分鍾,要被扣一個小時的工資,要是敢遲到半小時,就要被扣半天‘工’。太霸道了!”李均洋向澎湃新聞表示。四月底至五月中旬,他的工作環境還算正常,但從五月底開始,他遭遇了長期的“打罵、刁難、亂扣工資等‘欺壓行徑’”。

王蘭收到的工作環境照片。

說起這次出國務工,李均洋懊悔不已,連連感慨“太倒黴了”。他指控雇傭他的外包公司拖欠工資。今年4月,他爲了前往印尼工作,向中介公司交了5500元的押金。“已經快八個月了,才發給我10000元,裏面還包括5500元的押金,其他工人的錢他們也沒發。”李均洋說,“我在國內每天工資至少能有400元,中介說肯定不會比這低,我才願意來的,但現在每天只給我算350元的工錢。”李均洋工作的地方在德龍三期工地,位于莫羅瓦利縣。

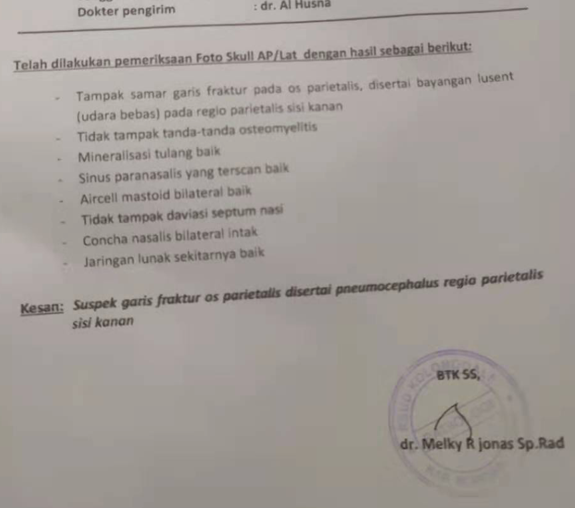

他曾向上級反映“亂扣工資”的情況,卻被不滿他提出訴求的上級暴力對待。李均洋稱,9月中旬的某天上午,他身邊的其他工人被叫去上班,只留他一個人在房間裏的角落,而後有三名管理人員(李均洋稱此三人爲殷某、楊某、朱某)對他實施群毆。等到他從疼痛中醒來發現,自己被送到了當地醫院,住院兩天後又被送回園區。

許多受訪工人反映,工地上時有肢體沖突發生,而這也會成爲人身控制的把柄。“如果我敢投訴扣護照、不給放行等問題,上級就威脅把我和人打架的事情舉報到當地警局。”曾在蘇拉威西島上另一家中資控股鎳礦企業的工業園區工作的趙亞心說。

李均洋發來的體檢報告,文字大意爲:“頂骨上有一條微弱的骨折線,伴有右側頂骨區的透明陰影。”

自遭群毆後,李均洋陷入了長期的頭痛。他希望能去醫院驗傷和療傷,但園區嚴格的門禁制度讓他無法前往當地醫院就診。已難以工作的他只能臥床養病。“這裏門口都有印尼人保安,我們出不去的。”李均洋說。

黃郭蒙的話也能印證李均洋的講述。“園區在‘山溝溝’裏,門口有保安,我們平時出不去,必須有出門條才給放行。就算開車,也要四五十分鍾的時間才能抵達附近的市鎮。山裏崎岖,不敢亂走。”黃郭蒙說,因爲語言不通不知道怎麽報警,“要是我們告狀,上級就打電話叫來印尼保安,威脅我們,或者關我們禁閉。”

“有在那裏做了十幾個月的工友一次都沒有走出過工業園區,平時的生活就在生活區和工作區附近。”張強等五人在其9月2日發布于微信公衆號的求助文章中寫道。

根據中國新聞網2020年5月報道,印尼當年3月出現新冠疫情後,位于肯達裏市郊的印尼德龍工業園二期工業園區爲“承擔社會責任”實施了封閉式管理政策。一名曾在德龍工作的工人A君向澎湃新聞說,疫情以前,德龍二期員工在上下班時間是可以自由出入園區的。

盡管封園措施背後有防疫的考量,但這並未貫徹在園區裏的每一個員工身上。黃郭蒙、李均洋以及其他園區內的中國工人接受澎湃新聞采訪時說,園區內的印尼工人下班之後便會離開園區,回到園區附近的住處。多名受訪工人形容,封園措施讓他們有如“坐牢”。

仍在馬來西亞扣留營的張強等五名勞工也是經由他人介紹才來到蘇拉威西。魏朋傑的妻子張娅傑向澎湃新聞回憶,魏朋傑曾在阿聯酋迪拜務工,經由其迪拜務工時的工友介紹,才了解到在印尼工作的機會。同在扣留營的其余四名勞工則是魏朋傑的老鄉和朋友。

“魏朋傑很早就開始打工,去過安徽、湖南、湖北。在國內幹一天的工資約300元,去印尼的介紹人說一天工資500元,而且每個月會給10000元的生活費。我原來因爲擔心國外新冠疫情不想讓他去,但他說介紹人保證印尼沒有疫情,我才答應。”張娅傑說。張強妻子王蘭表示,張強也曾有出國務工經驗,他是熟練鉚焊工,國內務工時日薪300多元。

“張強出國走得很急,3月15日左右聽說可以出國工作,從上海回老家呆了三四天,就准備好行李過去了。他總跟我說,哪怕日薪只是多20元,他都願意爲更高的日薪換工作。”王蘭說。然而,據五名勞工原先發布的自述文章及其家屬的講述,每人原定每月10000元的生活費只發放了兩個月就停了,他們的工作時長也從約定的9個小時上升到9.5個小時。

張娅傑說,他們家一共只收到了兩個月共20000元夥食費,其款項也是分多次轉賬才到位的。“魏朋傑總是說工作很累,周末休息時間也沒有。後來他們聽說了很多中國工人回國難的事情,還聽說有工人受工傷卻無法及時得到治療,甚至有人自殺,加上園區安保人員態度很惡劣,他們就想回國了。”張娅傑說。

在印尼礦區中國工人圈子中偶爾會傳出中國工人自殺的消息。據印尼媒體TribunNews 10月18日報道,當日,一名中國工人的屍體于東南蘇拉威西省格納維縣(Konawe)莫羅西(Morosi)區被發現,疑似上吊自殺身亡。

資料顯示,印尼鎳礦資源儲量約13億噸,蘇拉威西島約占印尼鎳礦資源80%,島上林林總總分布著德龍、青山、PT TITAN等許多鎳礦企業。鎳礦是印尼重要産業,但蘇拉威西島卻是印尼較不發達地區,其與印尼政治、經濟、人口中心島嶼爪哇島距離較遠,印尼“群島之國”的特點也讓蘇拉威西島與印尼首都雅加達間的交通顯得很不方便。

研究殖民時期海洋東南亞曆史的新加坡國立大學博士生王樂之向澎湃新聞表示:“印尼和其四鄰之間漫長的海上邊境其實相當動蕩;各國之間的人口輸出輸入政策長期搖擺不定,移民和工人受虐、死亡,或者陷在各國邊境檢查的拖延中長期無法擺脫是常態。”

張強等五名工人從莫羅瓦利輾轉來到肯達裏,最終決定盡快回國,但上級公司遲遲不將護照交還到他們手中。他們通過微信公衆號發表求助信時曾說,只要能拿到護照,他們願意“從肯達裏走到雅加達”。但從印尼的地理條件來看,這顯然不具有可行性。在聽說有人偷渡離開印尼後,他們選擇铤而走險。

“海洋東南亞”地形示意圖,藍點處爲馬來西亞柔佛州大約位置,紅點處爲印尼肯達裏大約位置,綠點處爲印尼雅加達。

據馬媒《星洲日報》9月報道,與五名中國工人同時被捕的還有十名印尼籍偷渡者。馬來西亞有許多來自印尼的非法勞工,張強等五名中國工人企圖用與印尼勞工非法入境馬來西亞相似的路徑離開印尼。

“馬來西亞的朋友們看到五個河南工人偷渡的路線仍然感到震驚,我們沒有人知道他們從肯達裏來到馬來西亞柔佛州海岸的路上經曆了什麽。”劉毅龍向澎湃新聞說。

困境

“常見跨境用工模式分爲對外勞務合作、對外承包工程外派、對外投資外派等模式。”上海江三角律所律師王天怡向澎湃新聞分析說。不同的模式有對應的法律法規來明確責任,比如中國《對外勞務合作管理條例》、《對外承包工程管理條例》規定,對外勞務合作企業、對外承包工程單位向國家繳納一定的備用金,用以保障在前述企業拒絕或無力承擔費用的情況下支付勞務人員應得的勞務報酬與賠償等,這可以保護通過對外投資外包、對外承包工程模式赴海外工作的勞工。

“所以勞工在被外派的時候應當明確與外派單位確認自己勞動關系的歸屬、勞動條件和權益以及三方的責任歸屬。若是通過對外勞務派遣公司外派的,則建議明確其相關資質。”王天怡還提到,勞務公司應該在員工出國工作前進行培訓,讓這些員工明確自身的權利。

然而,黃郭蒙、李均洋等人以及張強等五名被扣留工人的家屬向澎湃新聞表示,他們從未聽聞行前培訓,與勞工對接的勞務公司也沒有展開培訓工作。

單德賽指出,中國勞工出國工作是不能和海外雇主直接簽訂勞動合同的,即使有關企業是中資背景。“根據有關法律法規,境外企業、自然人及外國駐華機構不得直接在中國境內招收勞務人員。基于特定工程,總發包商會有人員的要求,對外勞務派遣單位提供人員。境外用工機構和境內派出機構間會有合同規定勞務和報酬,以及對工傷、工亡情況的處理,還有是適用中國的勞動法還是工程當地勞動法規。”單德賽說,“但是這個協議是屬于商業合同範疇,境外用工機構和境內派出機構之間協商決定,一般不對中國工人公開。”

澎湃新聞撥通江蘇德龍鎳業有限公司電話就上述情況提出詢問,接電話的一位自稱來自人事部門的人表示,該公司不方便接受媒體采訪,並表示該公司的印尼項目不會與外包公司合作。

王蘭說:“張強曾和我說,直接和德龍公司簽約的工人待遇都比較好,而德龍公司的領導似乎也對外包公司不合規行爲引起的糾紛頗感無奈。外包公司的關系很是混亂,(當地的中國工人)他們也常常搞不清楚公司間的關系。”

“德龍有許多直招員工,有自己的勞務公司‘神龍勞務派遣’,但還有一些中介會以德龍(作爲甲方)的旗號吸引工人,再把中國工人送到印尼德龍項目的外委施工單位工作。”來自四川省的林森語告訴澎湃新聞。林森語曾在德龍、青山等鎳礦公司園區工作。

根據江蘇省商務誠信公衆服務平台,江蘇響水神龍對外勞務合作有限公司是一家向境外派遣各類勞務人員的企業,且僅限于向德龍鎳業印尼公司派遣各類勞務人員。

單德賽分析說,總承包商不可能掌握所有勞工信息,而具體的勞工往往通過外包關系層層推薦,因此可能會出現境外用工機構是正規的,但派出機構並不正規的情況。這讓外出務工人員很容易被騙,也往往無法提前明確用工機構和派出機構就工傷、遣返等事宜做出的規定。

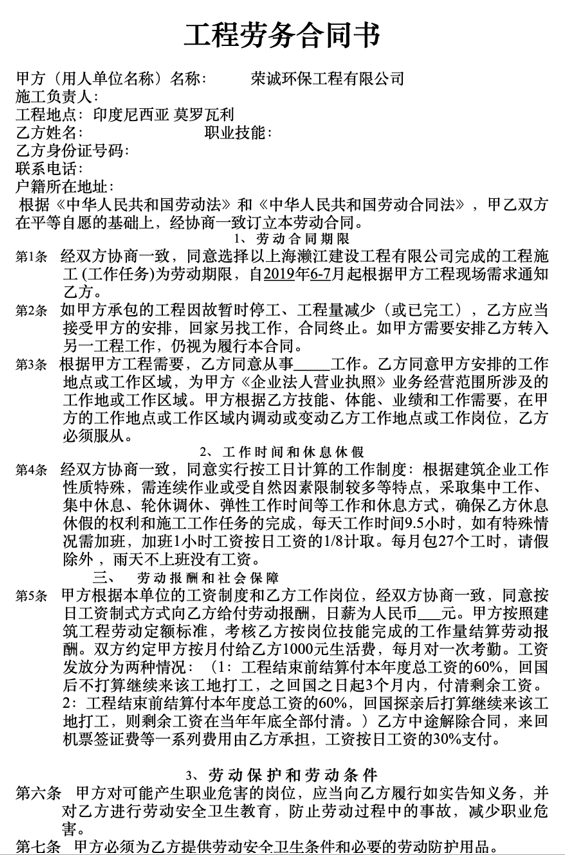

提供工作機會的中介或外包公司、出國所使用的簽證種類、合同的簽訂、合同的落實等步驟中均可能出現不合規之處。黃郭蒙稱其對接的中介公司並無正規資質。張強等五名勞工對接的榮誠環保工程有限公司來自江蘇省,澎湃新聞記者試圖查閱在商務部“業務系統統一平台”網站以及“江蘇走出去綜合服務平台”網站的對外勞務合作企業名單中搜索該公司,但並未查到結果。截至發稿,榮誠環保工程有限公司未回複澎湃新聞的詢問郵件,天眼查顯示的該公司電話也無法撥通。

澎湃新聞在對外勞務合作企業名單中未能查到有關公司。

就印尼的法律環境來說,王天怡指出,如果在印尼的中國勞工與中國國內某公司具有勞動關系,可以根據中國勞動法、勞動合同法等法律法規獲得救濟;如果勞工的勞動關系與印尼公司建立、簽訂勞動合同,則可以根據印尼《創造就業法》的相關規定和勞資爭議處理的路徑在印尼獲得救濟。

合同是獲得法律救濟的重要依據。黃郭蒙手中沒有合同備份。可曾在印尼遭遇困厄的部分中國勞工,有人持有合同,其合法權利也未必能得到保障。王蘭、張娅傑等被扣押勞工家屬向澎湃新聞回憶說,她們的丈夫很早就意識到手握合同的重要性,因此一直在敦促公司和他們簽訂合同。

張娅傑說:“魏朋傑他們原本以爲工期最長是半年,並沒有簽合同。後來他們因爲擔心幹夠一年都回不了國,所以強烈要求公司簽訂合同。問得多了、催得多了,公司才答應簽訂合同。”然而五位工人終于在6月收到合同樣本後,卻對合同上的工作條件感到難以接受。“工作時間變成9.5小時,一個月生活費從10000元變成1000元,工期沒有時限。如果短期內無法回國,結束一個工地的工作後就要去別的工地,這份合同也無法于半年內終止。他們感覺就像‘賣身’了一樣。”張娅傑說。

“來到工地三個月之間,我們多次詢問簽署工作合同事宜,但被告知工地沒有打印機,暫時不能簽合同。”張強等五人在其求助信中寫道。

根據王蘭等家屬提供的“工程勞務合同書”,雇傭五人的承包公司是榮誠環保工程有限公司。合同中稱,在甲方(榮誠環保工程有限公司)承包工程因故暫時停工、工程量減少或已完工的情況下,他們作爲乙方要接受承包公司的安排,去往新的工地,五人認爲,這意味著同一份合同仍然有效,效力不會在半年的約定工期內停止。

五名勞工的家屬提供的“工程勞務合同書”。

盡管合同中寫明可“回家另找工作”,但因短期內難以回國,也就意味著他們將一直在承包公司的工地上工作。五名工人等來合同後反而陷入了絕望。在他們看來,如果簽訂了合同,反而會讓自身陷于不利的境地。

除合同外,簽證不合規也讓維權陷入困難。爲許多滯留印尼的中國人提供了幫助和咨詢的中國籍人士王文振表示,他接觸到的在印尼從事勞力工作的中國工人大多通過不正規的商務簽入境,而且他們在出國前往往不清楚印尼的簽證規定。張強等五名被扣勞工的家屬和其他接受澎湃新聞采訪的勞工也表示,許多勞工入境印尼工作是通過商務簽證入境。

在持不合規簽證入境印尼工作的中國工人中,許多人提到了“212商務簽證”。根據網絡中介提供的信息,印尼法律規定,此簽證規定的入境有效時間爲60天,可以延期4次,簽證只可用于商務考察、商務訪問、商務會面等活動,唯獨不允許工作。許多中介在網絡上稱,這種簽證辦理時間在3到5天左右,速度較快。還有中介在網絡上提示,持“212商務簽證”入境印尼後,若移民局官員詢問是否來工作,一定要予以否認。

盡管印尼勞動法素以親近勞工著稱,也對外籍勞工做出保護,但據王天怡分析,在印尼外籍勞工獲得當地勞動法保護的前提是持有合規的工作簽證,否則非法在印尼工作的行爲對勞工本人也有一定法律風險,對勞工獲得司法救濟造成了阻礙。

“我所在的公司是印尼當地企業,我的護照沒有被扣押,企業有專門的部門負責對接每一位外籍員工的簽證情況,會仔細核對外籍員工的住址、收入和工作情況,力保所有環節合法合規。”長期在雅加達工作的中國籍職員王圖龍說,“這在華爲、中興等其他駐印尼中國企業的職員圈子裏也是常態,大家都是持正規工作簽證在印尼工作的。”

王圖龍長期在雅加達居住和工作。面對上述蘇拉威西島上的中國工人的處境,他感慨說:“礦區采取封閉式管理,而且地點往往很偏僻;我們這些‘白領職員’位于經濟和媒體資源都最爲發達的首都,生活相對方便。我們和他們就像是處在兩個平行的世界中。”

針對不合規簽證的問題,王天怡分析稱,這對中國和勞工所在國而言都屬于“嚴厲打擊的違法就業與非法用工行爲”。“正當的外勞就業方式才會保障中國勞工在當地獲得有效的法律保護與救濟。因此勞工在被外派時應當明確外派簽證不合規對本人産生的法律風險,以及在東道國應當遵守哪些外籍人員出入境規定。”

而且恰因持有不合規簽證工作在印尼是一種非法行爲,遇到勞資糾紛、人身安全等問題的中國勞工不敢向當地警方報案。

前述的林森語稱,其于2016年持商務簽到青山公司印尼莫羅瓦利工業園區工作,其間曾因持有的不合規簽證躲避過印尼移民局的檢查。他工作半年後,簽證由公司負責換成了正規的工作簽。青山控股集團有限公司是來自中國浙江的不鏽鋼企業,由該集團合資設立的印尼莫羅瓦利工業園區(IMIP)在中國工人口中常被簡稱爲“青山園區”。

許多受訪工人表示,鎳礦園區中持不合規簽證的中國工人因擔心搜查,在印尼移民局和警方來檢查時躲藏起來,這一直都是常見現象。

林森語2016年入境印尼工作所用簽證,上面寫著是“商務簽證”。

王天怡強調,外派人員若持有不合規的簽證,則應當及時敦促有關公司盡快辦理合法簽證,或盡快離境。但面對新冠疫情和高昂的機票,被扣押護照的中國勞工無法做到“說走就走”,這是許多人被困在印尼工地的原因。

單德賽指出,盡管針對外籍勞工扣押護照是常見的人身控制行爲,但上述中國勞工面臨的問題已經涉嫌強迫勞動和刑事犯罪。“目前,處理這類糾紛的國內部門主要是商務部和人社部,還要看當地執法部門和中國駐當地使領館是否有意願介入。”單德賽說。

王蘭和張娅傑表示,五位偷渡勞工在铤而走險前曾尋求官方渠道求助。今年6月,工人和家屬曾向中國駐印尼大使館投訴過欠薪的問題,並在大使館的幫助下追回了部分款項,然而護照扣押問題仍未能得到解決。“在國內,我們聯系過110報警,但因爲工人身處印尼、偷渡後身處馬來西亞,警方表示難以介入;河南本地的電視節目也說,工人在海外,很難提供幫助。”王蘭說。而李均洋表示,他在國內的家人已就其問題提出上訪,目前仍在等待有關部門回應。

王蘭回憶,通過中國對外承包工程商會外派勞務人員投訴中心微信號“Chinca84242447”、“12308熱線(外交部全球領事保護與服務應急熱線)”等官方渠道尋求幫助時,她最開始都能得到態度很好的回複,但具體到諸如討薪、遣返的問題,就很難獲得突破。

“我們能投訴的電話都打了,打過很多錯誤的電話,也從一些回應中看到過希望。但往往是希望剛剛出現,下一通電話就讓希望破滅了。兜兜轉轉,我們還是在原地。”王蘭說。

夾縫

“中國籍海外勞工保護缺失這個問題已經很多年了,從上世紀八十年代初期開始外派海員就出現了。改革開放早期,海員歸對外經貿部管理,這也是將外派勞工視作‘出口勞動力’、以商品化思維管理的一種體現。他們並沒有被視爲勞動者,因此也很難獲得《勞動法》保護。”單德賽分析說。

中國已在規範跨境勞務派遣上做出許多努力。2004年,中國商務部公布《對外勞務合作經營資格管理辦法》;2009年,商務部、外交部制定《防範和處置境外勞務事件的規定》;2010年,中國商務部和外交部聯合下發通知,要求各地進一步強化外派企業責任,監督外派企業落實勞務人員的社會保障和境外管理,嚴禁以中介的方式外派勞務和不負責任的行爲;2012年5月16日國務院通過了《對外勞務合作管理條例》,要求“對外承包工程的單位應當依法與其招用的外派人員訂立勞動合同,按照合同約定向外派人員提供工作條件和支付報酬,履行用人單位義務”“對外承包工程的單位通過中介機構招用外派人員的,應當選擇依法取得許可並合法經營的中介機構,不得通過未依法取得許可或者有重大違法行爲的中介機構招用外派人員”;2016年,商務部制定《涉外勞務糾紛投訴舉報處置辦法》。

“規範跨境勞務派遣是國家一直在完善的法律問題,同時也是許多企業目前越來越重視的合規問題。外派的勞工也需要提高自身保護能力,比如應確認對外勞務派遣的中介具有法律規定的資質要求,確保外派的流程合法合規,在境外工作期間若出現勞動權益受損,應及時保留相應證據,在確保人身安全的情況下與雇主和派遣機構合法協商保障權益。”王天怡說。

單德賽稱,針對外籍勞工的管理在輸入國和輸出國各有一種較爲成功的經驗。她說:“在加拿大、澳大利亞、韓國等發達國家,當地的工會也會爲外籍勞工提供保護,當地政府有專門部門跟進裁決和賠償事宜;菲律賓的POEA(海外就業管理局)模式也比較有效,該部門爲所有外派勞工提供了統一的國家標准合同,確保所有菲律賓勞工是通過合規中介派到國外,而且這些中介都受到POEA的監管。中介繳納給POEA的保證金可以用來賠償勞工,而招收勞工的境外單位若出現了違反勞工權益的行爲,POEA可以判定是否要吊銷有關中介的執照。”

海外中國勞工問題所涉及的官方機構除了所在國政府之外,還包括中國使領館、商務部、公安部、外交部、市場監管總局、被投訴方的國內注冊地或戶籍所在地的政府以及其他商務、公安、工商行政管理等有關部門。涉及面廣泛,爲解決問題帶來了困難。

陸敬波、史慶、王天怡發表于《2017年第九屆陸家嘴法治論壇“一帶一路”和法律服務國際化論文集》上的一篇文章提到,隨著中華全國總工會境外維權協調辦公室和涉外職工權益處等機構的撤並,我國目前仍缺乏一個專門對海外勞工權益保障的負責機構及相應保護機制。

發達國家本地工會對外籍勞工提供保護的模式在印尼並不具可行性。印尼的勞工條件不如發達國家;而且盡管印尼勞工運動發達,但其本土保護主義傾向明顯。據《南華早報》2020年7月一篇文章報道,當時蘇拉威西島上出現了印尼學生組織的針對中國工人的抗議,這些抗議者認爲在當地工作的許多中國工人並不持有正規的工作簽證,即印尼人力部核實過的PRTKA(外籍工人利用計劃)渠道簽證。

新中國首任駐印尼大使、近代作家王任叔(巴人)曾于印尼蘇門答臘創作劇本《五祖廟》,以中國苦力遭受荷蘭殖民者欺壓的故事證明華人和印尼人在結構性壓迫面前命運相連,但這種聯合並未成爲曆史常態。“回顧曆史,華工常常是被排斥的目標,民族主義也阻礙了不同國族背景的工人的聯合。在印尼,華人/中國人被賦予了勤勞肯幹、值得高薪的刻板印象,這造成了隔閡。”王樂之向澎湃新聞分析說。

中國勞工問題一直是印尼政界的敏感議題,現任總統佐科的政敵常常就此大肆炒作,攻擊佐科。據印尼媒體Tempo報道,印尼海洋事務和投資部長、對華合作牽頭人盧胡特曾于去年7月解釋說,在新冠疫情暴發後抵達蘇拉威西島工作的中國工人是爲了填充當地的技術空缺,比如對高科技機器的使用,而且這些中國工人會將技能教授給當地工人。黃郭蒙也告訴澎湃新聞,“我們在這裏都是需要對印尼工人做‘傳、幫、帶’的。”

盧胡特強烈否認了“中國工人侵入”的炒作論述,但在印尼外籍勞工管理部門行政混亂的情況下,仍有許多印尼民衆對中國勞工持抵觸情緒。暨南大學國際關系學院副研究員、印尼智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)訪問學者潘玥在其發表于《東南亞研究》2017年第3期的《“一帶一路”背景下印尼的中國勞工問題》一文中提到,印尼勞工部、移民局和司法與人權部之間缺乏溝通和協調,各部門首長提供的中國勞工人數數據間出入較大。

影響中國工人權益的印尼本土因素除排外情緒外,還有印尼政府的管理方式和人力資源條件。《“一帶一路”背景下印尼的中國勞工問題》一文引述調查問卷稱,許多中國企業認爲印尼用工問題嚴重影響項目推進,具體原因包括難以申請中國勞工的工作簽證。

這篇論文指出,爲了加快工程進度,許多中企不得不想方設法、不惜重金從中國帶工人到印尼進場趕工,不惜承擔工作簽證手續費、中介費、管理費以及員工在印尼的吃住行費用等;由于印尼勞工部不斷收緊工作簽證的條件,以至于不少中企铤而走險,讓員工持商務簽證到印尼工作。論文還提到,一些企業表示他們曾經讓員工持非工作簽證來印尼工作;中介也在勞工部和移民局收緊的情況下難以提供合規簽證的辦理,甚至以不合規簽證欺騙企業;部分中企員工甚至利用旅遊簽多次往返來躲避規管。

王天怡分析說,如果公司在印尼投資制造業工廠,按照規定要采取“屬地化”操作,確保一定比例配額的當地勞工;但如果公司采取了工程承包模式,只是爲了完成短期的項目工程,那麽也可能以外派的方式引入一部分中國勞工,則公司和外派中國勞工不僅要遵守《對外勞務合作管理條例》和/或《對外承包工程管理條例》,同時也應當遵守印尼當地的法律法規。

根據《“一帶一路”背景下印尼的中國勞工問題》文章分析,恰恰因爲需要“趕工”,印尼的中國勞工問題陷入一種惡性循環:印尼本土的技術工人缺失讓中企雇傭非法中國勞工加快工程進度;印尼有關部門搜查發現不合規簽證工人,引起社會輿論反感,勞工部因此再度收緊對中國工人的簽證發放,進而讓中國工人難以通過正規簽證渠道進入印尼。

互助

因回國機票昂貴,黃郭蒙決定留在印尼繼續工作。“回國機票現在要四萬多了,不是一般的貴。我們工資一個月最多也就一萬出頭,幹幾個月的錢就只夠買張機票,一般工人是買不起的。”黃郭蒙說。

在印尼工人提供的微信朋友圈中“票代”的機票行情。

黃郭蒙感謝五位河南同鄉的冒險舉動。“經過河南這五個老鄉這一折騰,一回國,一曝光,(德龍工業園上的一些外包管理人員)這段時間對員工說話沒有以前那麽惡劣、那麽‘牛’了。”黃郭蒙說。這也在其他中國勞工的講述中得到印證。另外,多名中國勞工向澎湃新聞表示,中國駐印尼大使館已向有關企業發出文件,要求企業就工人情況開展自查。

自9月19日王蘭等河南工人家屬與丈夫們失聯後,已過去了近3個月的時間。五位家屬爲了尋求讓丈夫順利回國,自9月起一直在和中國駐印尼大使館、中國駐馬大使館以及各大航空公司聯系。“我想,如果我們丈夫的問題能得到解決,就會讓更多海外中國勞工看到解決問題的希望。”王蘭說。

根據中國駐馬大使館指示,王蘭等人于11月中旬幫她們的丈夫購買了五張廈門航空12月3日的回國機票。廈門航空最初表示,因待遣返人員來自“疫情風險高”的扣留營,因此拒絕五人上機。在購票家屬和律師的申訴以及駐馬大使館的協調下,廈門航空公司決定不退回機票,允許五名待遣返人員通過廈門航空航班回到中國。

“考慮到旅客的現狀,我司已對旅客機票進行特批處理,並將根據旅客重新安排的赴華日期進行調整。目前我司計劃自12月24日起,分批次幫助旅客在合規且符合防疫要求的情況下回國。”廈門航空(吉隆坡辦事處)12月1日在回複澎湃新聞的郵件中寫道。

根據中國駐印尼大使館網站11月14日發布的《中國駐印尼使館協調航司和檢測機構調減赴華機票、行前檢測費用》文告,中國使館在職權範圍內與各有關航司及檢測機構作了溝通協調。各航司、檢測機構陸續反饋,充分考慮到中國公民的實際困難,對機票和檢測費用進行調減。

王文振曾于去年5月組建“新冠救援團”。當時,他和其他志願者的服務對象是印尼本地醫院的醫護人員。自去年9月開始,他收到了很多滯留在印尼的中國人有關“回國難”的留言,今年3月,工人滯留印尼的問題越來越嚴重,他因此決定于今年5月開始再度啓用“新冠救援團”的名義爲這些滯留人員募集物資和款項。

如今,“新冠救援團”開展了線上心理咨詢項目,讓免費提供服務的心理咨詢師幫助滯留人員疏通情緒。“新冠救援團”微信公衆號平台持續接受滯留中國同胞的求助。“雖然能夠做的有限,但該團隊會持續做力所能及的事情。”王文振向澎湃新聞說。

王蘭等五人家屬通過微信公衆號發布求助信息後,有很多去印尼工作的中國勞工加了她的微信,詢問她和待遣返工人的情況。“我收到了一些捐款,但看到捐款人是在印尼的中國勞工的,我就沒有收。”前往印尼工作的河南籍勞工和家屬建立了微信群,分享有關工作維權和如何順利回國的信息,爲精神狀況不佳的滯留人員打氣。

“願那些爲生存而在國境之間顛沛流離的勞動者們一切安好。”劉毅龍9月30日在臉書平台上寫道。當日他抵達北幹那那移民局了解被扣押中國勞工的情況,開始了其爲工人和家屬提供法律援助的工作,持續至今。

(應受訪者要求,黃郭蒙、李均洋、王圖龍、林森語、A君、趙亞心是化名,部分受訪工人所述內容因其擔心自身安全而未于報道中直接引用)

責任編輯:張無爲 圖片編輯:沈轲

校對:劉威