回顧新中國的第五個五年計劃(1976-1980)

經濟脫離不了政治,“四五”中期的中美關系解凍實際上體現了當時國際政治局勢的重大變化。

自60年代以來的十幾年裏,美國作爲資本主義陣營中超級大國的地位開始發生動搖,日本與西歐的經濟實力不斷上升,並挑戰美國的霸權地位。美蘇從二戰後的冷戰共處過渡到美蘇緩和中的激烈爭奪態勢。這一時期,國際上的全球化聯系增強,世界開始向多元化發展。

中美接觸是中國、美國雙方共同的需求。對中國而言,面臨的國際形勢好轉。

在國內,“四五”末期經鄧小平的治理整頓措施,被文化大革命沖擊的經濟秩序形勢一度好轉,奈何75年末鄧小平再次陷入政治風波,緊接著1976年隨著周恩來、朱德,特別是毛主席的去世以及唐山大地震重大自然災害,76年的中國處于極端困難時期,整整一年裏經濟上無所作爲。

1975年1月四屆人大一次會議後,鄧小平主持中共中央、國務院的日常工作,全國經濟形勢開始好轉,即著手研究編制了1976-1985年發展國民經濟十年規劃綱要草案,其中包含了第五、第六兩個五年計劃的設想。但是,由于75年末開展了”批鄧”、”反擊右傾翻案風”運動,十年規劃綱要草案實際未能執行。

1976年末,排除了“四人幫”,事實上的文化大革命終于告一段落,華國鋒同志執掌了國家領導人崗位,人民要吃飽飯,國家要穩定,要發展,全國上下的心思才真正有所扭轉,關心起國民經濟來。政治上艱苦的撥亂反正,一大批有才幹的老同志得以重新走上工作崗位,這樣直到1977年12月,中共中央國務院批准並下達了國家計委《關于1976-1985年國民經濟發展十年規劃綱要(修訂草案)》,其中包含了國民經濟”五五”計劃。

面對經曆了十幾年政治挂帥的經濟體系,”五五”計劃目標首先是穩住國內形勢,因此目標並不十分明確,主要任務是:把農業搞上去,把燃料、動力、原材料工業搞上去,到1980年要基本實現農業機械化。

“五五”計劃期間,政治上是撥亂反正,統一思想的過程。經濟上,與統一思想相互交織,以十一屆三中全會爲分水嶺,分前後兩個階段。

“五五”前半期,雖然文革已經結束,但是文革造成的混亂還未得到系統糾正,經濟中”左”的思想傾向依然存在。因此在十一屆三中全會召開以前的過渡時期,經濟發展又出現了過熱與冒進的情況。雖然此時中國經濟各領域都開始出現自下而上的改革壓力,但是經濟仍然沿著原先的體制發展。

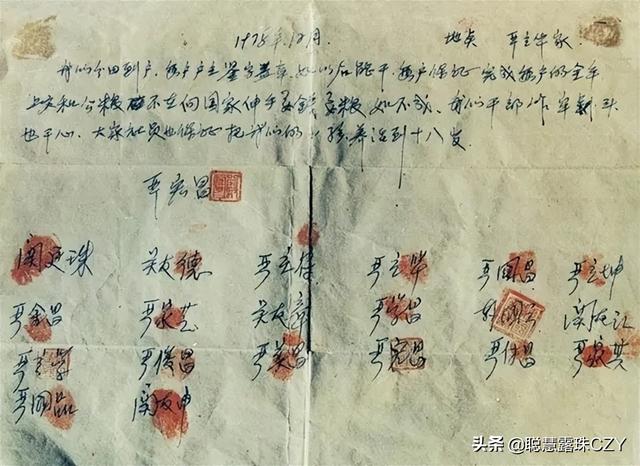

1978年12月(18-22日)十一屆三中全會召開,全黨全國上下思想基本統一,提出在堅持黨的領導基礎上,把全黨的工作重點轉移到經濟建設上來。忽如春風佛面,“承包制”、“市場經濟”等搞活經濟的實踐活動如星星之火,農村中開始試行家庭聯産承包責任制,城市裏私營經濟重新登上曆史舞台,原先的封閉經濟向對外開放轉變。計劃經濟向市場經濟的轉軌也開始探索起步。

國民經濟第五個五年計劃實施結果,經濟增長速度加快,但由于政治變遷的因素,還是大起大落的增長模式。”五五”時期平均經濟增長速度爲6.5%,比”四五”時期高出近1個百分點。沉重的1976年,經濟出現倒退,增長率爲-1.6%,之後的第三年又出現了過熱,增長率達11.7%。隨後經過兩年的治理整頓,經濟增長恢複到7.6%和7.8%的穩步增長,主要産品指標大部分基本完成。

五五後期,建立在政治穩定基礎上,全國上下一條心搞建設,經濟數據平穩增長,初現活力,並且表現出了與過往二十年不同的特點。非農人口比例開始擡頭向上;貼近人民生活需求的輕工業先行發展,占工業總産值的比例上升;糧食産量創建國後新高,第一次感到不缺糧食;油料增長幅度超預期,表明了人民生活水平的改善;客運量、尤其貨運量增長強勁,說明市場活躍,來往增加。

1976年10月後,排除了“四人幫”,貫穿今後幾年的國家政治、社會大事也反映了那個時期國家基礎制度建設的及時完善和全國上下只爭朝夕多幹事的萬丈豪情:

- 1977年5月,中國社會科學院在北京成立,說明開始重視社會人文研究教育對社會進步的重要作用。

- 1977年7月,中共中央政治局原則上批准國家計委向國務院提出的今後8年引進新技術和成套設備的規劃。

- 1977年9月,國家科委成立,意識到科學技術對社會進步的引領作用

- 1977年10月,確定恢複因文化大革命暫停了十年的“統一考試、擇優錄取”、公平競爭的高考制度。並在當年立即實施,全國共招收27.3萬人,成爲1977級大學生進入大學。

- 1977年10月—11月,中科院研究生院成立,各有關高校和研究機構恢複招收研究生工作,著手規劃大規模培養高層次人才;全國自然科學學科規劃會議舉行,研討四個現代化的布局及實現途徑;國家計委提出十年長遠經濟計劃。

- 1978年3月,全國科學大會召開。制定了《一九七八-一九八五年全國科學技術發展規劃綱要(草案)》。

- 1978年8月《中日和平友好條約》在北京簽訂。

- 1978年12月,中美建交聯合公報發表,決定自1979年1月1日起兩國建立外交關系。同日,美國宣布斷絕同台灣的外交關系。

- 1978年12月(18-22日)具有曆史裏程碑意義的十一屆三中全會召開。全會作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的決策。

- 1978年12月,上海寶山鋼鐵總廠舉行動工典禮。至1985年11月、1992年4月,一期、二期工程建成投産。2001年5月,三期工程通過竣工驗收。

- 1979年1月,鄧小平對美國進行訪問。這是中華人民共和國成立後中國領導人第一次訪問美國。

- 1979年7月,決定先在深圳、珠海試辦出口特區。

- 1980年8月,決定在深圳、珠海、汕頭和廈門設立經濟特區。

除了上述的平鋪直敘,回顧新中國這個時期偉大的轉變,還可以從幾個故事深刻體會、理解全國人民和各階層當時的心情。

農業——小崗村的故事:

1977年6月21日,前任過鐵道部部長、輕工業部第一副部長的老紅軍萬裏同志,受重托抵達合肥,出任文革重災區安徽省委第一書記兼安徽省軍區第一政治委員、安徽省革委會主任。

當時全國各地都在清理混亂,准備前行,唯安徽死水一潭。萬裏同志到任後的第二天起,就快刀斬亂麻地改組了不思進取的原安徽省領導班子。緊接著各類問題的彙報見聞,使得萬裏同志意識到,安徽省的經濟問題遠比政治問題要嚴重。于是,他親自帶隊,輕車簡行做了一次長達20多天、走訪近20個縣的農村調查。

當時陪同萬裏同志下鄉的,是主管農業的安徽老革命、省委書記王光宇同志,最熟悉全省農村、農業。同行者,除了駕駛員、警衛員就只有秘書,大多數時間,萬裏把王光宇請到自己車上,在路途中交換意見。從淮北到皖中,再到江南,事先不打招呼,說走就走,隨時可停。每到一地,一竿子插到村,訪到戶,只看、聽、問。把全省大部分地區都跑到了,結果越看越聽越問心情越沉重。

回憶起這次農村調查,作爲老紅軍的萬裏說了一句十分感傷的話:“我這個長期在城市工作的人,雖然不能說對農村的貧困毫無所聞,但是到農村一具體接觸,還是非常刺激。我們有些人瞎指揮,什麽都管,就是不管農民的死活。”

在定遠縣盧橋,萬裏看到一個上身沒有內衣只穿了件空心棉襖、腰間系著條舊布帶的青年農民,挑著一副擔子,走累了,正在路邊休息。就上前交流,問他有什麽要求,他拍拍肚皮說:“沒有別的要求,能填飽肚子就行。”

在農民住的茅草棚裏,他看到床上鋪的是破蘆葦,蓋的是爛棉絮,;聞到的是鍋中用胡蘿蔔纓子和著地瓜煮成的黑糊糊的飯。

到了以討飯聞名的花鼓之鄉鳳陽縣,他親眼看到蓬頭垢面拖兒帶女的農民,成群結隊在同攔截他們的幹部“玩”著“老鼠和貓的遊戲”,爭先恐後地扒車外流。有幹部說:“這裏的農民有討飯的習慣。”萬裏聽了,氣憤地說:“講這種話,立場站到哪裏去了,是什麽感情?我沒聽說過,討飯還有什麽習慣!我們的農民是勤勞的,是能吃苦的,是要臉面的,我就不相信有糧食吃,有餃子吃,誰還願意去討飯!種糧食的農民餓肚子,這說明我們的政策不對頭!”

革命老區大別山金寨縣某公社鄉村,車子進不去,徒步上山的一戶低矮殘破的茅屋,萬裏進去,黑暗中隱約看到鍋竈旁的一堆柴草裏坐著一位老人和兩個姑娘。一番艱難交流後,得知三人只有上衣,沒有褲子穿,只能蜷縮在鍋竈旁。萬裏再也看不下去,慌忙轉身出門,站在陰冷的山風裏,好一會才平靜下來。

又一戶,家徒四壁,衣衫褴褛的母親把三個沒衣服穿的孩子蓋在鍋裏,利用鍋裏做飯的余熱取暖禦寒。走出這家茅屋後,老紅軍已是淚流滿面。

這次的農村調查,給了萬裏極大震撼,回合肥後的全省各市縣書記會議上,老紅軍動情地說:“大別山革命老區的人民,爲我們的解放事業作出了那麽大的貢獻,。。。可是,解放以後,我們搞了那麽多年建設,老區的老百姓還是衣不遮體、食不果腹,十七八歲的姑娘連褲子也穿不上!我們有何顔面面對江東父老,問心有愧啊!中國的革命是從農村起家的,是農民支持了我們;但是進了城,我們有些人就把農民這個母親給忘了,忘了娘了,忘了本了!”

由此,萬裏同志意識到“首先得想辦法讓農民有飯吃!否則,連肚子也吃不飽,一切無從談起。”,“我們要用新的政策、新的辦法來調動農民的積極性。”

安徽省按這個思路,很快出台了一個《六條》規定,下發到全省。《六條》強調生産隊必須有自己的自主權,要建立起農村生産責任制,甚至允許生産隊下面組織作業組,且允許責任到人,並鼓勵農民經營自留地和家庭副業等等。它是全國第一份突破“左”傾禁區的有關農業政策的開拓性文件。

在這樣一個大的背景下,也才有了小崗村的故事。

工業——寶鋼的故事:

“文革”十年,國民經濟瀕臨崩潰。從1962年到1977年的短短15年,日本鋼産量達到了1.19億噸,而中國只有2000萬噸,相差近1億噸鋼!

當時排除了“四人幫”後,從中央到地方都洋溢著一種可貴的急于把喪失了的時間奪回來的熱情。1978年2月的《政府工作報告》中,正式提出了“新建和續建120個大型項目,其中有10個大鋼鐵基地、8個煤炭基地、10個大油氣田、30個大電站、6條鐵路新幹線和5個重點港口”的建設規模。

當時,上海是僅次于鞍山、本溪地區的全國第二大鋼鐵基地,1976年的鋼産量已達430萬噸。但是上海鋼廠沒有生鐵,430萬噸鋼所需要的生鐵,要靠武鋼、本鋼、馬鋼等企業按國家計劃調撥,一年數百萬噸,既加重了原本已不堪重負的鐵路運力負擔,又限制了上海鋼廠的發展。按上海鋼鐵廠的生産規模,年生鐵缺口達300萬噸左右,上海新建一座煉鐵基地已是十分迫切。

于是,研究請示後,1977年3月,冶金部報請余秋裏、谷牧副總理,上鋼一廠建設兩座1 200立方米的高爐正式立項。正式規劃時,駐滬空軍的意見推翻了選址。7月至9月,規劃組再次到長江口考察,經反複比較,確定在寶山境內的浏河口至石洞口一帶建造兩個2500立方米的大高爐。打算一攬子解決上海缺鐵、武鋼、本鋼、馬鋼調不出鐵以及鐵路運力緊張等問題。

正在此時,冶金部副部長葉志強從日本考察回來,依據考察的認識,2500立方米高爐方案被否定,爐型再次加大。

兩個月後,國家計委、國家建委、冶金部、外貿部聯合上書國務院並獲准,“搶建年産500萬噸生鐵的上海煉鐵廠,引進兩座4 000立方米高爐及相應的煉焦、燒結成套設備,廠址選在寶山月浦機場,力爭1980年建成”。

1977年10月22日,冶金部副部長葉志強等來到中南海,向中央政治局彙報訪日見聞和感受。幾句開場白以後,葉志強請中央領導同志觀看了新日本鋼鐵公司贈送的一部影片和幻燈片。

電影放完後,這些領導同志被影片中的畫面震撼了……

煙囪裏沒有濃煙滾滾,寬大明亮的廠房裏潔淨如家,工作現場一塵不染,比中國的醫院還要潔淨;看不到成群結隊的渾身油泥、大汗淋漓的工人,廠區幾乎看不到人影,只有少數幾個人坐在計算機屏幕前指揮著生産;比中國大10倍的高爐高聳入雲,還有比中國大10倍的300噸以上的轉爐和每秒竟超過了70米的全連軋鋼機……

葉志強彙報說:“在日本時,服務員送來易拉罐啤酒和飲料,我們沒見過,不會用。日本人竟能把鋼鐵軋制得像紙一樣薄,還印上了彩色圖案。那個罐頭,用手指一拉就開了,所以叫易拉罐。我們的鐵皮罐頭是焊制的,要用特制的錐子才能撬開它。大使館提供我們使用的車是我們最好的轎車了,面板用的是熱軋鋼板,既厚又重還要生鏽,塗漆後光潔度也不好,而日本用的是冷軋板,酸洗、鍍鋅、電烤漆,輕盈透亮……”

後來又經過當時新日鐵社長稻山嘉寬與主管工業的李先念副總理的交流,他向李先念講了目前世界鋼鐵業的發展現狀和趨勢,以及日本、歐美鋼鐵的先進工藝。他的話,引起了李先念的重視和思考。

是的,中國實在太落後了,特別是鋼鐵。國家發展需要鋼鐵,爲此,我們每年需要進口四五百萬噸,而中國的外彙儲備少得可憐,鋼鐵一塊就占去了好大一部分。李先念長期分管中國財經,心裏比誰都清楚。他曾經多次同華國鋒、葉劍英、鄧小平等領導人議論發展中國鋼鐵的問題,特別是看了葉志強從日本帶回來的影片後,認識到中國發展鋼鐵工業必須走新路,老路是行不通了。

稻山嘉寬的來訪,更堅定了李先念的想法。會談後,李先念代表中國政府向稻山嘉寬表示,請新日鐵考慮與中國進行技術合作,建設一個年産五六百萬噸的鋼鐵廠。

最終,稻山嘉寬說服中國有關部門放棄了單純建一個煉鐵基地的設想,促成了中國下決心在上海單獨建設一個全新完整的鋼鐵聯合企業。這個鋼鐵工業基地,預計最少要花300億元。中國當年的財政收入才800億元。

其後,又經曆了詳細的選址、經濟型分析,1978年5月14日,上海市“革委會”、冶金工業部聯合向國家計委報送《上海寶山鋼鐵總廠計劃任務書》。1978年8月12日,國務院正式批複《上海寶山鋼鐵總廠計劃任務書》。

搞活開放——深圳特區的誕生:

從1977年開始,中國開始與國外談判引進外資。從1977年秋當時的國家計委提出“8年引進65億美元”,跳到“8年引資180~200億美元”的新計劃,這個跳躍只用了半年。但是引進了外資怎麽用?手頭儲備的項目不足,國家計委就給中央打了個報告,“讓幹部出去看看,落實引進規劃。”

1978年春天,中央派出的4路人馬相繼出發。以林乎加率隊的代表團赴日;以李一氓爲團長,于光遠、喬石爲副團長的代表團走訪南斯拉夫;以段雲爲組長的港澳經濟貿易考察團,對香港、澳門進行實地調研;副總理谷牧則帶著經濟代表團訪問了法國、瑞士、比利時、丹麥、德國等西歐五國。

在外面所看到感受到的一切,給這些高級幹部們極大的沖擊。尤其赴歐洲的代表團深切感受到,歐洲各國對中國的強烈興趣。:聯邦德國黑森州副州長卡裏表示可提供200億美元存入我銀行供我使用。北威州州長屈恩在宴會上提出,如我願意接受50億美元,可以馬上定下來,接受200億美元,宴會後談判1小時就可以定下來。法國巴黎國民銀行在我代表團回國前,就派人來京商談提供25億美元存款的事宜……

我們雄心勃勃地要實現四個現代化,外彙貸款正是急需的。但是問題接著就來了,能否更大規模地引進國外技術設備,歸根結底取決于我們的支付能力。而只有出口更多商品,取得更多外彙,才能引進更多技術設備。

就在大家爲在當時的體制下用什麽樣的辦法來取得外彙收入傷腦筋時,後來成爲新加坡副總理的吳慶瑞在訪華時大膽建言:“你們敢不敢辦像台灣那樣的出口加工區?敢不敢辦像自由港這一類東西?你看新加坡、香港,他們的經濟就是這樣發展的。”

同時期,1979年的春天,廣東省根據管理毗鄰香港地區多年的逃港居民的一些行爲和言論,也提出了建立經濟特區的建議。

1979年4月下旬,中央召開專門討論經濟建設的工作會議。廣東省委提出:希望中央下放若幹權力,讓廣東在對外經濟活動中有較多的自主權和機動余地,允許在毗鄰港澳的深圳和珠海及屬于重要僑鄉的汕頭舉辦出口加工區。

當年5月,國務院經過組織調研,回來後給中央寫報告,建議國家可以劃出深圳、珠海、汕頭和廈門來做試驗。

1979年的7月15日,中共中央、國務院下達的(1979)50號文件批准了廣東、福建兩個省委的報告,並說“出口特區,可先在深圳、珠海兩市試辦,待取得經驗後,再考慮在汕頭、廈門設置的問題。”

50號文件出台後半個月,《特區條例》的起草工作開始啓動。1980年8月26日《特區條例》獲五屆人大第十五次會議通過。這一天,成爲中國經濟特區的成立紀念日,也是深圳經濟特區的生日。

鬥轉星移,四十二年過去後,今天的深圳已成爲世界最具活力的創新特大城市。潤澤出了以華爲、騰訊、比亞迪、大疆爲代表的中國創新企業群體。