如果感受不會輕易叛變的話,對于遙遠而古老的拜占庭帝國史,我們更多的是一種冷眼旁觀的角色和態度。就我個人而言,拜占庭帝國史更像是一份太過于模糊但又似乎特別重要的文化遺産,盡管可以用一無所知來替代這種感受。在閱讀拜占庭帝國史的時候,既無法激發帕慕克式的呼愁,也無法像布羅茨基般的戲谑吐槽,更無法像葉芝晚年那樣叩問靈魂。這個漫長而古老的帝國所賜予我們的,或許是那一連串無法記住的人名和無法厘清的戰爭,似乎無從理解西方人對那段曆史的幽靈之感。

在已過花甲之年,葉芝寫下過向拜占庭致敬的詩歌《駛向拜占庭》;近六十年後,另一位詩人布羅茨基卻寫下了略帶憤懑的《逃離拜占庭》。在葉芝看來,拜占庭曾經是歐洲文明的中心及其精神哲學永不衰竭的源泉,所以他把朝向這座城市的旅程,看作是追尋精神生活的象征;于是,他要“駛過汪洋和大海萬頃,來到了這一個聖城拜占庭”,“歌唱那過去、現在和未來,唱給拜占庭的老爺太太聽”。然而,在布羅茨基看來,拜占庭帝國史的肇始、誕生和死亡,讓他成爲了“地理的受害者”;于是,作爲“第三羅馬帝國”的昔日子民,他注視著曆史文化和倫理政治的浩瀚譜系,將自己在伊斯坦布爾的所見所聞一一變成筆下的尖酸刻薄,與拜占庭帝國的文明遺産做個了斷。然而,這篇入選了“1986年最佳美國散文”的長文,讓素來欣賞布羅茨基的索爾仁尼琴大爲不悅……

拜占庭地圖

無論是拜占庭,還是君士坦丁堡,似乎都沒能像葉芝、布羅茨基或索爾仁尼琴那樣,激發我們內心的特殊情緒,更不會形成他們那般的“文化內戰”。反而是後來取而代之的“伊斯坦布爾”這個名詞,讓我們自信地裝作真的陷入了奧爾罕·帕慕克的呼愁情緒。或許,布羅茨基才是對的:伊斯坦布爾這座城市對于當下人而言,曆史上的“我殺故我在”早已讓位于“我拍故我在”,拍下的也不是拜占庭的帝國斜陽,而是美圖秀秀中的自我陶醉。

然而,正如布羅茨基所說的那樣:“在某些地方,曆史就像高架橋上的車禍現象,注定了無處可藏的命運,地理位置決定了它的曆史意義,比如伊斯坦布爾,或者喚之爲君士坦丁堡,或者稱之爲拜占庭。”盡管如此,無論是文明的重裝,還是帝國的陷落,抑或它充斥著亂倫與誘惑、複仇與謀殺的蕩氣回腸, 拜占庭帝國史在地理和曆史中都顯得那麽的遙遠,猶如教堂牆壁鑲嵌的馬賽克圖畫,既顯得輝煌不已,也顯得模糊不堪。在這種文明的隔離下,會讓人有種生恨般的無能感受,會激發著人們向同樣沒有這般文化傳統的其他人去索取他們的感受,去獲取某種遺憾的補償和無聊的肯定。

在拜占庭的魅影下,如今的那座城池,更像是葉芝筆下那個“垂死的時代”。在伊斯坦布爾的喧囂中,奧斯曼帝國的教訓也好,拜占庭帝國的遺産也罷,曆史就像是汙穢街道上的流浪漢一樣,在野心家的現實欲望面前,新蘇丹的擁趸們信奉“無神論”般,不再留意到它鬼魅般的存在。

當理查德·菲德勒抵達伊斯坦布爾的第三天,就見證了土耳其動蕩的社會局勢。埃爾多安的軍隊,用高壓水槍和催淚瓦斯驅逐塔克西姆廣場上的示威者。曆史與現實之間的神秘感,總會對人類的想象力進行或多或少的蔑視。因時間而導致的提問未遂,竟然在第二天的新聞裏給出了答案:新西蘭清真寺遭濫射影片成爲了土耳其選舉工具。爲了激起保守派的支持,同時也借此抨擊反對黨的懦弱,埃爾多安在數個選舉造勢中,播放著新西蘭克賴斯特徹奇市的恐怖襲擊影片片段,並將土耳其反對黨領袖的聲明與立場極右的澳洲參議員安甯相比,因爲安甯把濫射事件怪罪給穆斯林移民,煽動著選民的情緒。

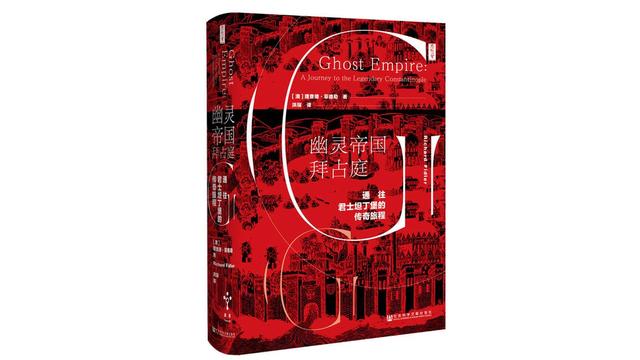

“我從未在學校裏學習過有關拜占庭的知識。”作爲英國後裔的理查德·菲德勒,並沒有接受澳洲土著成年禮的文化傳統,也沒有吸收拜占庭帝國文明的文化影響。他想著帶兒子一起進行一次曆史文化之旅,從意大利的羅馬城到土耳其的伊斯坦布爾,通過尋覓羅馬帝國遺迹的方式來完成兒子的成年禮。最終,理查德·菲德勒將這次父子之行纂述成書,也就是最近引進出版的《幽靈帝國拜占庭:通往君士坦丁堡的傳奇旅程》。

《幽靈帝國拜占庭:通往君士坦丁堡的傳奇旅程》, [澳]理查德·菲德勒著,洪琛譯,思想會丨社會科學文獻出版社2019年3月版

也許,理查德·菲德勒對拜占庭帝國文明史的感受和困惑,能夠彌補那股無聊的心理補償。作爲孤島國家的澳大利亞,在那個年代比中國更加隔絕于世。在君士坦丁堡陷落之後的大航海時代,澳大利亞才逐步地進入歐洲世界的視野之中。這種遠程所帶來的隔絕式命運,曾被澳大利亞人稱爲“距離的暴政”;再後來,澳大利亞的曆史學家梳理著大英帝國的流放史,將澳大利亞稱之爲“致命的海灘”;而如今,澳大利亞已經成爲了華人移民的伊甸園。作爲後發崛起的現代國家,澳大利亞人會如何去看待一段自身並不傳承的帝國史呢?

在《幽靈帝國拜占庭》裏,明顯也能看出這種文明的隔離,如同旁觀者一樣回溯著拜占庭的千年殺戮和昔日榮光。除去夾雜在內的父子旅行內容之外,拜占庭的帝國史就像是給睡前的兒子講述白天觀看過的《權力的遊戲》。澳大利亞的“距離”也給理查德·菲德勒一種特殊的視角,去看待君士坦丁堡的千年嬗變。

同樣讓人感到嬗變的,是他自己的身份。在20世紀80年代時,早期的理查德·菲德勒是道格安東尼全明星(DAAS)成員之一;進入21世紀後,他當選爲澳大利亞共和運動全國委員會成員,並擔任憲法問題委員會主席;再後來,他加入ABC主持一檔叫做 Conversations 的對話節目,成爲澳大利亞乃至英語世界家喻戶曉的主持明星。

在前往采訪的路上,恰好新西蘭槍擊案的嫌疑犯被捕。作爲澳大利亞的著名主持人,除去他對拜占庭帝國史的旅行感受之外,很想聽他談談澳大利亞興起的民粹主義和右翼聲音,以及他怎麽看待土耳其這些年的鬧劇。當然,他在2011年還獲得丘吉爾獎學金,調查歐美公共廣播的新形態。在當下,逐步興起的播客和各類知識付費型播客節目不斷冒出,他會如何理解廣播和播客這種公共角色呢?

一、澳大利亞沒有反移民政策

新京報:據說你妻子的家族與中國有關系,不知你是否熟悉他們與中國之間的曆史淵源?

理查德·菲德勒:其實,我妻子是出生在新加坡的華人,在十歲時便移居到了澳大利亞。所以,她從小是在新加坡南洋文化的熏陶下長大的。南洋文化比較多元,糅合了中國、新加坡、馬來西亞、葡萄牙、英國甚至是荷蘭等多種文化。這種多元性,也體現在食物方面。

我妻子不會說普通話,因爲她從小在家族裏說的就是英語。不過呢,她小時候還是會說廣東話的。只是,移居澳大利亞後,由于澳洲沒有粵語的語言環境,她就逐漸地只會說英語了。今晚她也會飛到北京來。現在,她又開始學習普通話了,因爲她想了解更多的中國文化。我的小孩子也在學習中文,我們互相之間經常還會用少許的普通話開開玩笑。

新京報:日前由于新西蘭的槍擊案,澳大利亞也浮現了一些議員的反移民輿論,而今很多華人也移民澳大利亞。你如何看待當今的這種反移民輿論,或者說,如何看待當下的極右翼浪潮?

理查德·菲德勒:首先我需要說明的是,當今的澳大利亞並沒有什麽反移民之類的相關政策。澳洲的移民政策是一種無偏見的政策,不過的確擁有一些反移民的民間聲音存在。我們不得不承認的是,澳洲是世界上人口最多元化的國家,持有這種反移民腔調的群體也只是一小部分的人而已。在當今社交網絡的推動下,可能會讓這種反移民的聲音得到助長和擡頭。澳大利亞一國黨的領袖寶琳·韓森是二十年前從政的,她以前的反移民論調是針對亞洲人,但如今她已經將目標轉移到了穆斯林身上。

在過去的五十年中,社會發生了很大的變化,澳洲也發生了改變。然而,我再次需要重申的是,反移民的腔調在澳洲是沒有多大市場的。就好比像我家,都是來自不同的國家、不同的背景所組成的家庭。所以,新西蘭槍擊案發生之後,澳大利亞人是深以爲恥的。在澳洲國內也引發了強烈的反響和討論,人們都試圖去思考爲何一個澳洲人會做出如此令人發指的行爲。

然而,正是因爲澳洲無偏見的移民政策,才會讓澳洲繁榮富強。我們強大的支柱,就是因爲澳洲擁有多元的文化和多元的人口。當然,我們澳洲還有一些相關政策,比如接受大量的各國難民或者政治方面的避難者,可能政府在某些程度對待這些人的態度並不是很好,這也是一種事實。但是呢,澳洲還是依舊擁有大量的來自不同國家和不同文化的移民人口。現在的澳洲社會由非常多的不同背景的人組成。比如我來自于愛爾蘭血統,我的妻子來自于華人血統,當然還有來自越南、索馬裏、俄羅斯等不同國家的移民及其後代。

新京報:我記得,澳洲總理曾想通過反移民或反穆斯林的聲音來獲取選票。你是否想象過澳洲有一天也像其他國家那樣,民粹主義和極右翼勢力在澳大利亞擡頭呢?

理查德·菲德勒:如你所言,極右勢力或民粹主義在澳洲的擡頭,其實也並非沒有可能。但是呢,它發生的可能性是非常低的。因爲,澳洲長期以來都是一個民主的國家,不太可能有民粹領袖出現,不會像美國那樣出現特朗普這樣的總統,也不會出現類似于土耳其、匈牙利和巴西這樣的國家首腦。即使有這樣的聲音出現,但持有類似輿論的議員在議會中的比例是非常小的。

不過,不得不承認,澳洲的確長期存在某種程度上的種族歧視問題。尤其是在年輕的穆斯林群體中,對極右勢力擡頭這件事情,有著很大的顧慮和擔憂。如果澳大利亞真的發生諸如美國這樣的事情的話,那麽它就不是我心目中的澳大利亞。因爲我心目中的澳大利亞之根本就是多元的文化,而且這樣的文化是通過一代又一代不同國家的人組成的家庭所傳承而來的。所以,上一代與下一代之間的互相隔閡或者互相討厭的現象,是不太可能出現的。這就讓澳大利亞不太可能廣泛地出現民粹主義的聲音。

二、用共情的敘事方式書寫拜占庭曆史

新京報:我們回到你的著作《幽靈帝國拜占庭》。近些年來,全球範圍內關于拜占庭曆史的圖書越來越多,當然也有一些經典著作。爲什麽你要重寫一本拜占庭帝國史?

理查德·菲德勒:這也可以回到你剛才說的那個問題上來。 說到土耳其,其實很多年以來,伊斯坦布爾是非常多元包容的世界城市,雖然大部分人口是穆斯林群體,但同時也有基督教人口和猶太教人口。在最近一百年的發展進程中,土耳其的統治者總是竭力想著把其他種族或者不同信仰的人進行不斷地邊緣化。正是這種狹隘的社會政策,導致土耳其變得越來越弱小,國家的邊界也越來越少。當一個國家不再多元,而只剩下單調的文化時,它就失去了繁榮的基礎,失去了對不同文化産生好奇心的內在能力。所以,這也是爲何我剛才說,澳洲如果變得單一化的話,就不是我心目中的澳大利亞了。

回到這個問題上來。首先,我是一名曆史愛好者,我兒子也非常喜歡曆史,曆史是我們父子之間的共同愛好,我們可以一起探索曆史背後的故事。與此同時,我也發現,拜占庭的曆史在西方人心中也逐漸地被遺忘了。當我發現延續了一千多年的國家的曆史時,周邊竟然這麽多人都不知道這一段曆史,甚至最初的時候我都不敢相信我自己都沒怎麽聽說過這一段西方史。我寫這本書,首先是希望更多的英語讀者去了解這一段曆史。現在呢,這本書也出了中譯本,這也讓中文讀者有機會去了解這一段曆史了。當然,西方讀者不了解這一段曆史的背後,其實也是大有原因的。

通過這本書的寫作,也深深地改變了我對整個世界曆史的看法。在深入了解拜占庭曆史之前,我一直以爲這一段曆史不過是一段歐洲史而已。當我去了解這一段曆史之後,我才發現,它是西方文化比如波斯、阿拉伯、印度、蒙古和中國不斷碰撞的文化史。在當時,拜占庭帝國欣欣向榮發展,實際上西方經曆了一段長期的黑暗史。但正是在這個時期, 拜占庭帝國和上述的文明之間有了思想、物質和文明之間的交流。而在這個過程之中,各國之間雖然也會不斷地攻城略地,但同時也不斷有新的城市在世界上拔地而起,各國之間有著非常多的交流。我在寫作的過程發現,即使拜占庭帝國與中國相隔這麽遠,但兩者之間卻一直都有著很深的交往。

另外,澳大利亞總是被說成西方國家,但實際上澳大利亞是南半球國家。所以,我在寫作的時候,並沒有歐洲作家那種文化沙文主義。我寫的角度,是從澳大利亞人的角度出發的。

新京報:盡管如此,我們會發現,不同時代或者不同立場的人,在書寫拜占庭史的時候會采取不同的態度。近些年來對于拜占庭或地中海史的書寫,或許也與伊斯蘭原教旨主義的複興有關?又或者,比如十九世紀西方民族國家概念的興起之後,對拜占庭曆史的研究也隨之分化。你自己又怎麽看待拜占庭這一段曆史的呢?

理查德·菲德勒:我寫作此書,並非想要進行曆史方面的學術研究,也沒有想過要把它寫成學術著作。我僅僅是寫下了我自己的個人觀察,這一點在書中體現得非常明顯。我寫作此書時,更多的是把視角還給生活在那個年代那座城市的人,以一種共情的敘述方式來寫作。盡管我們生活在二十一世紀,難道就可以說我們的科技比古人更加發達,我們自己比古人更加聰明?無論是過去還是現在,無論是古人還是今人,實際上都是一樣的,都是活生生的人。

我想寫下那個年代的人的生活是怎樣的,那個年代的人也有屬于他們那個年代的獨特的世界觀和宗教觀。比如,他們以爲自己的城市就是整個世界的中心,他們自己的經典著作也會由此爲中心來展開。正是有這樣的想法,才不斷地自我激勵般鑄就新的偉大文明。

他們對自己文化的自信,體現在諸如藝術、建築等多方面的追求之中。希臘有一個詞彙:神性。拜占庭時代的城市建設,也體現了對神性的追求。當人們在建築這座城市的時候,就認爲這座城市像是天堂的鏡子一樣,能夠照見神性。這種神性之美,不僅是對藝術的追求,更是對詩意的追求。

新京報:我知道,你在寫這本書的時候,帶著兒子一起尋覓君士坦丁堡的曆史遺迹。在你看來,14歲的小男孩能夠理解一個被遺忘的帝國的意義嗎?

理查德·菲德勒:我兒子對這些話題非常感興趣,經常會向我詢問一些曆史方面的問題。比如,他會問我關于中國的曆史、文革、希特勒、二戰等,甚至還有金正恩的問題,雖然朝鮮是當今的國家,但同時也是最陌生、最遙遠的國度。他成長于澳洲的民主環境,我們在日常生活中是可以直接開政府玩笑的。所以,對他而言,對領袖的崇拜是非常可笑而荒謬的事情。再比如,在拜占庭的曆史中,帝王身穿長袍頭戴皇冠,所有觐見的人都得對他磕頭,這也讓我兒子非常好奇。對我來說,也是如此。

此外,在八九十年代的時候,我自己就身在歐洲,不僅見證了柏林牆的倒塌,也見證了蘇聯的解體。對于我們當今生活在民主世界的人而言,以前的這種集權主義或君主制度,既陌生又熟悉。哦對,我下一本書所寫的,就是關于布拉格的曆史……

三、“幽靈帝國”的遺産經久不息

新京報:在伊斯坦布爾尋覓拜占庭史迹時,是否能夠體會到帕慕克所說的呼愁?我們知道,地緣容易産生某種文化情緒,比如,愛爾蘭之于英國,就會有種在大國陰影之下的感受。澳大利亞曾是罪犯流放的孤島,澳大利亞人在面對曆史和當下時,是否會像帕慕克那樣有什麽觸動?作爲一個汪洋中的孤獨大島嶼,澳大利亞是否會有某種孤立感或孤獨感?

理查德·菲德勒:其實,澳大利亞並不是一個孤立的國家。澳大利亞人也並不會感到孤立,因爲我們喜歡四處遊曆。當然,澳大利亞在曆史上確實曾經有過一段處于比較孤立的時期。

有一本關于澳大利亞的曆史書,就叫《距離的暴政》,講述的就是澳洲與其他地區和國家之間的遠距離隔絕,造成了某些孤立的情緒。但是,澳洲原住民其實在這片土地上擁有非常長的生存史。當然,澳洲的現代曆史最初是由一部殖民史開始的。但是在殖民之後,在短短五十年內,就有大量的人口來到澳洲土地。在19世紀50年代,澳洲的生活水平不斷提升,也成爲了當時世界上生活成本最昂貴的國家之一;到了70年代,更是如此。

但在19世紀80年代,當時的澳洲領導人認爲我們可能太過于多元化了,就制定了閉關鎖國的政策,開啓了當時所謂的“白澳政策”。(White Australia Policy,白澳政策是澳大利亞聯邦反亞洲移民的種族主義政策的通稱。1901年,白澳政策正式確立爲基本國策,只許白人移居。在此政策下,大部分華人忍受不了欺壓、被迫離開澳大利亞。1972年澳大利亞工黨政府取消了“白澳政策”。)再後來,澳洲就經曆了19世紀90年代和20世紀30年代的經濟蕭條,國力和經濟持續衰落。但在60年代,我們又打開了國家的大門,重啓了無偏見的移民政策,然後澳洲重新繁榮富強起來。所以,澳洲發展的曆史是與世界共同發展融合的曆史 ,與世界之間的關系是非常密切的,並不會感到孤立或者孤獨的情緒。

我們生活在當下的世界,由于媒體的發展,我們每天讀到的新聞都是一樣的,包括槍擊案你也知道我也知道,我們都能在最快的時間內讀到同樣的新聞。可能跟美國人不一樣,他們不願出國,生活在自己的想象裏,但澳洲人更願意用自己雙眼的眼見爲實,來驗證世界的真相。

新京報:在一次訪談中,你認爲當下的知識分子已經背棄了君士坦丁堡的遺産。這裏的遺産指的是什麽?

理查德·菲德勒:拜占庭的遺産當然是非常恢弘壯觀的,主要可以通過兩方面來體現。

首先在1443年君士坦丁堡陷落之後,當時非常多的古希臘學者把多年來藏在君士坦丁堡的文化典籍帶到意大利去了,促成了後來的意大利文藝複興。如果沒有君士坦丁堡的淪陷,或許就沒有後來的文藝複興。第二點呢,就是當時的絲綢之路,各個國家彼此之間有著大量密切的商貿往來。由于君士坦丁堡的陷落,像歐洲比如威尼斯的商人,不再願意經過這座城市去往其他國家諸如中國。這也是爲何1492年哥倫布會去發現新大陸,從而開啓大航海時代。

與此同時,從另一方面來看,這個帝國的文化影響又是比較隱秘的。當時的文化價值對于現實價值而言,是完全不同的價值體系了。二十年前,在美國紐約大都會博物館,有一個關于拜占庭文化藝術的展覽。與北京一樣,紐約作爲一個繁忙的大都市,人們的生活狀態和拜占庭時期早已完全不一樣了。但是,我當年在《紐約客》雜志上讀到一篇文章,說的是這個展覽對現代紐約人産生了巨大的心靈沖擊。拜占庭藝術品的壯美、安靜和神聖,讓他們意識到,沒有什麽東西是不朽的,我們終究都會死去,唯有文化遺産能夠長存而不朽。

同時,在伊斯坦布爾,如今的宗教在一定程度上早已被邊緣化了,比如天主教的影響就早已式微了。我在書的末尾也提道,某次我在巴黎的時候心情不是很好,無意之中就闖進了一座東正教教堂,當時教堂內正在唱誦,那種氛圍有種莊嚴之美,把我帶入一個既有秩序又有神性的世界。瞬間之內,我心底的不快就被一掃而光,立馬就變得平和甯靜。這也是拜占庭藝術的力量所在。

這也是爲何我把這本書叫做“幽靈帝國”,因爲帝國雖然早已灰飛煙滅,但它的文化藝術對後來人的影響無處不在,如星星之火,長久不熄。

四、共情能夠彌補當下的分裂

新京報:除去作家身份之外, 你最知名的身份就是ABC主持人了。你的節目如此受歡迎,在你看來是什麽決定的?你的節目叫 Conversations with Richard Fidler,你如何理解Conversation的精神?

理查德·菲德勒:盡管我在節目中經常采訪那些有權有勢的大人物,但如果要說我的節目之所以能夠如此成功,並非緣于節目中會出現這樣具備世界影響的名流人物。因爲,在我的節目中,同樣有大量的平民草根出現,他們之前都做了很多了不起的事情,或者經曆了一些刻骨銘心的事情。通常呢,當事人或許在上電視的時候,往往因爲需要露面而感到害羞,但在廣播電台說話時,這些困擾就不複存在了,完全可以放開自我,盡情地抒發己見。

在錄制節目的時候,我們節目組經常會營造某種環境,主要圍繞著作爲主持人的我、嘉賓和聽衆所形成的良好氛圍,讓他們更好地講述自己的故事,說出自己的心聲,引發聽衆的內心共鳴。當然,絕大部分人的故事,或許會讓人感到無聊或者枯燥,對聽衆而言沒有什麽吸引力。但是,這些平凡人的故事,自有其意義所在,也自有其力量所在。

在這麽一個一小時的節目中,我們其實是有一個敘事弧:首先是讓嘉賓講述自己的人生故事,然後通過諸如哲學或其他方面的思想,來呈現生活和思考的豐富多樣。通過這樣的節目和內容,我們可以探討大家所共同面臨的現實問題,甚至于最爲普通的比如我該如何成爲更好的人、我該如何看待我們自己的生活、我該怎樣平衡自己的私人時間和他人的時間,等等。

另外呢,節目也經常會給大家帶來一些我們平常人所無法經曆的事情,由形形色色不同背景的人來講述給大家聽。比如說宇航員會分享他在太空艙中的經曆和體驗,或者經曆過倫敦恐怖襲擊的女士,會講述她在恐怖襲擊時失去了自己的雙腿。也有的時候,嘉賓所講述的故事是人生中微不足道的小事,但有些小事一旦被講述出來,就會變得非常有力量。更重要的一點是,我可以通過電台的方式,通過嘉賓的講述,來影響更多的人。

對于當下而言,播客這種新的節目形式,也算是一種新的藝術形式。它可以營造一種沉浸式的體驗,在開車、通勤、購物、健身、打掃家務時,隨時都可以聆聽。在短暫的時間內,通過播客的聲音,進入到另外一個世界;當然,也可以輕易地回到我們自己的世界中來,就好比閱讀小說一樣。這就是播客的意義和能量所在。而且,在西方諸如美國、澳大利亞和歐洲,播客已經越來越火了。

我以前只專注于做電台,如今專心做播客了。我的播客聽衆也在不斷地攀升。你想想,澳大利亞的人口總共也就2600萬左右,但我的播客每月下載時長已經長達350萬小時之久。一年算下來的話,就有超過4000萬小時的時長了。這也體現了現代人對于播客這種形式的強烈需求。

其他媒體諸如社交媒體,通過發布爆炸性的新聞,在吸引眼球的同時,也在分化我們的注意力。但是,通過一小時的播客節目,去傾聽你素昧平生、無法遇見的人所講述的故事,能夠讓我們對不同的人和不同的事,産生某種理解之情。播客或電台的意義,就在于可以與全世界聽衆之間營造某種共情的體系。對于我們當下分裂的世界而言,這一點是非常重要的。

作者:蕭轶

編輯:木子;校對:翟永軍