題目乍一聽有點丈二和尚,其實很簡單,元代詩人姚燧的《憑闌人·寄征衣》中有這樣幾句:欲寄君衣君不還,不寄君衣君又寒。寄與不寄間,妾身千萬難。意思就是表達妻子想給外出的丈夫寄衣時的複雜心情,不寄衣怕夫挨冷,寄去又怕丈夫不歸,隱約有幾分“悔叫夫婿覓封侯”之悔。這和現在參加書法大賽的心情有點類似:不參加吧,“登樓四十年不下”的功夫就白費了,“十年磨一劍,霜刃未曾試”,自己覺得自己那幾把刷子還行,蘭亭折桂也未可知;參加吧,現在書法大賽的講究太多,剛開始也就要求一個寫得好,後來越來要求越高,有些條款完全有些匪夷所思,比如你寫甲骨、金文或者小篆什麽的,即便你的字達到了獲得蘭亭獎的水平,即便你這幅作品洋洋灑灑幾千字,但其中只要有一個被評委認爲是錯別字的,這幅作品就得拿下!讓人望而生畏望洋興歎望而卻步卻又欲罷不能!到底是投稿不投呢?“寄與不寄間,妾身千萬難!”

馮小剛說過,寫字畫畫這事,如果不是爲了參加什麽賽事,就爲自個玩玩,那你就想咋地咋地,愛誰誰!言下之意,如果想參加什麽比賽,那就得按人家規矩辦,不能由著自個性子來!比如書法,不用太深學問,單從字面上講,人們就知道“書法有法”,孫曉雲孫先生那本小冊子一版再版,就說明大家對“規矩”這玩意還是認可的,寫字當然不能不講章法。原以爲“章法”之外不會再有什麽說道了,不成想這講究還越來越多了,最起碼的講究有三條:一是字好,二是不能有錯別字,三是內容還要符合要求!第一條沒有爭議,即便有,也是在“什麽樣的字才算是好字”上唇槍舌劍縱橫捭阖,對于書法家必須有“一筆好寫”沒有異議!第二條就開始有爭議了,爭議的焦點有三:

一、什麽樣的字才算是錯別字?筆劃的增減算不算?

二、誰有資格做最後的判斷?也就是說,這個字是不是真的是錯別字,誰說了算?

三、字寫錯了怎麽辦?一幅原本可以作爲蘭亭獎獲獎提名的作品出現了一個所謂的錯別字該不該撤下來?

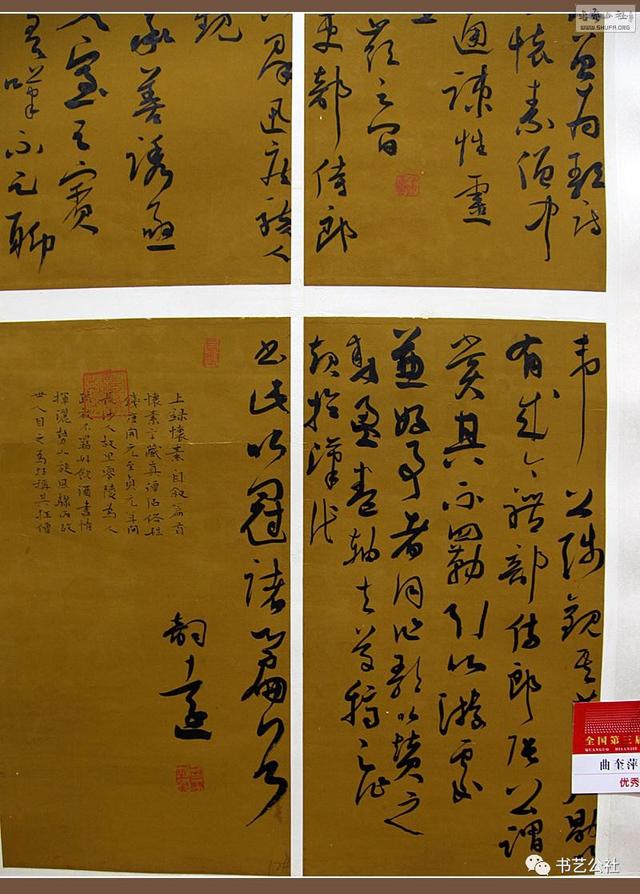

于是就想起剛剛謝幕的第十一屆國展,相關信息顯示,被人稱之爲“史上最嚴評審”的第十一屆國展評審有一個環節叫“審讀”,“審讀”究竟審什麽?誰有資格審?前一個問題很好回答,組委會在當初的“征稿啓事”第四款第五條裏說的很清楚,“評審中,加強對書寫內容、文字正誤、篆法、草法的審查。提倡文化內涵,注重文字規範。自作詩文優秀者,在同等藝術水准情況下,優先作爲入展和優秀作品的條件”。對于第二個問題,組委會沒有明示,也沒有好事者“人肉”,公衆自然無從知曉。但四年一度的國展是如何的讓無數書法發燒友魂牽夢繞嘔心瀝血殚精竭慮自不必說,因爲一個所謂的“錯別字”就讓一件傾注作者無數心血原本可以登堂入室的作品瞬間灰飛煙滅,人們自然要對這個“至高無上”的文字判官充滿好奇!人們不禁要問:他怎麽就敢斷定這個字是錯別字?當書寫成爲藝術,一個文字的正誤如何判定?當年因爲《砥柱銘》中文字的錯對,國家頂尖專家還狗咬狗一嘴毛,現在誰有權對一件參加國展的書法作品中文字的錯對一錘定音?如果要經兩個以上評委認定,操作起來是否可行?更關鍵的是,認定是錯別字以後怎麽辦?作品真的會因爲某個評委認定其中有個錯別字就瞬間拿下嗎?目前中國誰有資格做一個字對錯的最後“判官”?

南朝書家王僧虔在《筆意贊》中說:“書之妙道,神采爲上,形質次之,兼之者方可紹于古人”,唐張懷瓘有“深識書者,唯觀神采,不見字形”之說,他們均強調以形寫神,形神兼備,怎麽唯獨忘了審讀錯別字這個重要環節呢?書法界如滿天星鬥一樣數不清的“大師”們經常不厭其煩的教導我們說,書法玩的就是筆墨和線條,什麽時候說過玩的是古漢語呢?蔣維崧先生當年提出要把“書法放在中文系”,難道就是爲了不讓書法家寫錯別字?

想起“書畫同源”,就聯想到剛剛閉幕的全國第十二屆美術展的評審,把評審細則掰開了揉碎了也沒有找到類似“審讀”的環節,按從入選的書法作品中“審讀”錯別字這個邏輯來推理,入展的美術作品也應當“審看”一下畫面上有沒有不合常理不合情理不切合實際的地方,比如六月飄雪之類!

說起六月飛雪,就想到漢樂府民歌《上邪》中的幾句話,不長,但卻寫得讓人撕心裂肺捶胸頓足雖千古傳頌卻至今仍不絕于耳:“上邪! 我欲與君相知, 長命無絕衰!山無陵, 江水爲竭, 冬雷震震, 夏雨雪, 天地合,乃敢與君絕!”。聽聽聽聽,這愛的有多麽海枯石爛昏天黑地,這在當時,誰聽了不怦然心動,簡直是驚天地泣鬼神!可要是放在現在,他就一哄騙傻妞的順口溜!咱不說別的,就說這六月飛雪吧,過去誰敢想?可現在,也不知道是怎麽鬧騰的,電視裏動不動就有六月飛雪的報道。外國的咱不去說它,咱這裏也不閑著,江南七月飛雪您信麽?乍一聽是一件違反自然常理的事,所以人們常常把它與戲文裏的冤案聯系在一起。可是中國氣象局的國家氣候中心的專家告訴我們,江南夏天下雪、並不僅僅存在于戲文裏,在現實中也有。在一部記述了中國古代氣象曆史的文獻裏面,就有不少關于夏天下雪的記載。這咱就要說到這書畫鑒定了,現在的那些滿世界飛來飛去爲急于一夜暴富的勞苦大衆指點迷津的古玩鑒定專家們在斷定一幅書畫作品的真假時常說的一句話就是:他犯了一個常識性錯誤!嚒叫常識?“常識”是什麽?《辭海》的解釋就四個字:一般知識。“常識性錯誤”又是什麽?“趙本山”們告訴我們說:1+2=4就是常識性錯誤!孔子《論語》中說“不時不食”,這就是說,不合時令的果實特別禁止老年人食用。可現在呢,原來只能在夏天才有的蔬菜瓜果,寒冬臘月裏照樣有,您吃還是不吃?您出門到街上遛遛,到處都是反季蔬菜,怎麽辦?不吃?咱還說書畫,如果您看到一幅作品中出現很奇怪的違反您所說的“常識”怎麽辦?就蓋棺定論?說他是赝品?在下覺得未必如此!王維所畫的《袁安臥雪圖》大名鼎鼎,不說藝術品投資界婦孺皆知,戲曲藝術領域恐也衆所周知。她最早著錄于宋人沈括的《夢溪筆談》。沈括提及此畫,乃是有感于張彥遠對王維的批評,張氏批評王維畫物“多不問四時,如畫花往往以桃、杏、芙蓉、蓮花同畫一景”。而沈括舉“雪中芭蕉”爲王維辯護說,“此乃得心應手,意到便成,故造理入神,迥得天意”,並進一步指出:“書畫之妙,當以神會,難可以形器求也。”“雪中芭蕉”不僅是中國繪畫史上的一樁千年公案,還常被視爲分析藝術真實性的一個典型個案。雪本北方寒地所固有,芭蕉長在溫熱之南國,二者在畫面上同時出現有違生活常識。但,和其他藝術門類一樣,書畫也可以“源于生活又高于生活”,例如,吳道子畫子路,飾以晉代才佩有的木劍;閻立本畫王昭君,戴有唐朝才時興的帏帽,等等。在張氏看來,“生活事實”是藝術真實的參照,“衣服車輿、土風人物,年代各異、南北有殊,觀畫之宜在乎詳審”。只有對生活進行“詳審”才能達到藝術真實。王維的“雪中芭蕉”,顯然違背了這一真實性原則,因而被批評爲“畫之一病”。殊不知,宋人朱翌早就說過:“右丞(王維)不誤,嶺外如曲江,冬大雪,芭蕉自若,紅蕉方開花。”明人俞弁的《山樵暇語》也辯說某人在廣西就“親見雪中芭蕉,雪後亦不壞也”。王肯堂在《郁岡齋筆麈》中更是用梁朝徐詀的一首詩來證明雪中芭蕉的存在,並且以“閩中大雪,四山皓白,而芭蕉一株,橫映粉牆”的實例來論證雪中芭蕉 “蓋實景也”。由此可見,倘若極南之地普降大雪,類似“實景”是有可能出現的。照此說來,依據“六月飛雪”這種“常識性錯誤”來斷定《袁安臥雪圖》並非一代大家王維所作該是多那麽的荒唐!如果當年也有全國美展,碰巧評審環節就有一個“審看”,王維王老師的這幅《袁安臥雪圖》恐怕連入展的資格都不會有啊!忽然想起前些年中國書協在安徽辦的一個展覽,有個安徽作者用篆書寫了“鐵肩擔道義,妙手著文章”,已經評上了一等獎,有位評委說他寫了錯字,將“擔”字寫成了單人旁,結果被拉下來了。其實誰都知道“擔”字是提手旁,作者卻寫成了單人旁,肯定有他的道理,不懂篆書的人根據常識也可判斷而慎下結論。而懂篆書的人更明白,“擔”字在篆書中就是單人旁,寫成了提手旁倒反而是錯字。後來作者知道了,也申訴,但沒有結果,幾萬元獎金沒有了。

其實,篆書篆刻都有這個問題,李剛田先生很早就關注過這個問題,他在談到書法創作時的文字准確度時曾說過:求藝術形式統一而不必過多顧及文字的“雜亂”。以此例類推,進行以金文爲主調的書法創作,所缺之字不妨以秦篆之體“金文化”用之;如作小篆爲主調的書法創作,所用之字不妨用漢篆甚至是部首偏旁湊合使之“小篆化”而用之。此類做法,清代書法家早就開始運用了。但這種雜取變化要以精通文字爲基礎,要變得有根據,有道理,要針對不同的字采用不同的權變方法,不可概而論之。總之,篆書藝術創作的用篆原則應是不求文字學意義上的“純粹”性,而求藝術形式美的“統一”性。

比如黃庭堅的《砥柱銘》,本來就名氣很大,再加上前段時間在一次拍賣會上被拍出四億多元的天價,一時間愈加炙手可熱!可就在這個時候有人提出了質疑,說,從報刊上刊登的圖片看,《砥柱銘》中的錯別字之多之怪令人震驚!比如,“禮”、“祝”等字的左邊全都寫成了“衣”字旁,“函谷關”的“函”字寫成了“亟待解決”的“亟”,如此這般不一而足,誰手閑的時候去百度搜搜,保准讓您淹沒在“吹毛求疵”的汪洋大海之中!要說咱也不能說人家雞蛋裏面挑骨頭,“較真”是咱的國粹,毛主席不是早就教導我們說,共産黨就最講認真嘛!可咱也得明白,中國文字是世界上最難辨識最複雜的文字,比如甲骨文,這是中國已發現的古代文字中,時代最早、體系相對也比較完整的文字,被認爲是現代漢字的早期形式,在所出土的15萬片甲骨、4500多個單字中,真正能識別的大概有2500多個,即便如此,你說真正的錯對誰有權說?其實,簡化字古已有之,繁體字、簡化字並存混用的現象也古已有之,比如,《詩經》中“於”和“于”互爲替代,出生在許昌長葛的楷書鼻祖鍾繇《宣示表》中“於”和“于”互爲替代也不足爲奇!您說說是對還是錯?再說了,古時候一個字有許多種寫法的情況屢見不鮮,比如“兄”字,僅甲骨文中就有35種寫法,而一個“貝”字在金文中竟然有60多種寫法,你說寫那個對?還有人認爲,“大家”的東西絕對不會出現低級錯誤,錯別字和邏輯混亂的現象更是不可思議,所以這應當作爲判斷書畫真僞的真憑實據!還舉例說,您看唐人孫過庭的《書譜》,使用草書抄出,現存上卷六七千字,竟然一個錯字都找不出來!在下不才,不知道舉此例者是何方神聖,他怎麽就那麽有信心?要是真能這樣較真的話,我不知道那位先生是否看過明張醜的《清河書畫舫》子集引《宣和書譜》中說過的一句話,叫做“陸機《平複帖》作于晉武帝初年”,晉武帝初年是265年,陸機生于261年,難道一個四五歲的孩童就能龍飛鳳舞?

去年舉國紀念抗戰勝利七十周年,當年在北平城浴血奮戰的29軍將士們又被擡出來熱炒了一番,尤其是趙登禹佟麟閣二位烈士,又一次火了一把!可有個細節誰也沒有注意,當年的29軍花名冊上,犄角旮旯找遍也沒發現有一個叫佟麟閣的人,只發現有個副軍長叫佟淩閣,再去翻查29軍更早的檔案記錄,還是叫佟淩閣而不是佟麟閣,這就證明,確實是後來者弄錯了!這樣問題就出來了,既然證明是搞錯了,而且還是抗日將士的名字,爲什麽沒有人去糾正呢?遲至今日,北京的“佟麟閣路”還是“佟麟閣路”,誰說不對了嗎?如果按書法人的“義氣”來說,這還了得,天大的事呀,必須得改呀!可現實是,大家都知道錯了,就是沒人改!這事要交給中國書協,這路牌早給廢掉了!

書法家都喜歡寫些經文什麽的,于是我就想到《道德經》。帛書《老子》從1972年長沙馬王堆西漢古墓群中出土以來,海內外學者對這部被認爲最接近于老子原著的作品的研究一直沒有間斷,但近年來從多方面多角度的研究證實,今天的通行本《道德經》“多後人所改”,“與古《老子》相遠”,“謬誤實多”(引文出自肖鋼《道論——帛書<老子>破譯報告上部》,下同。)!經過精確對比帛書《老子》與《道德經》的文本,肖鋼發現,後者對前者的改動多達700多處,導致原文350多句話中有160多句發生了重大改變。其中僅因避諱從漢高祖劉邦到漢昭帝劉弗5個皇帝的名字而産生的變異就達100處之多,其中有許多文字都已經“以訛傳訛”很久很久了。比如“知者不言,言者不知”,帛書《老子》原文爲“知者弗言,言者弗知”。肖鋼解釋,“弗”,據《漢典》,爲甲骨文字形,中間像兩根不平直之物,以繩索束縛之,使之平直。其本意是“矯枉、校正、有所約束”。“弗言”指“有所約束地闡發言論或觀點”,這當然不是“不言”;“弗知”指“言者的認知和知識都是有局限性的”,並不是指“言者完全不懂不知”。更值得注意的是,帛書《老子》中有83個“無”,5個“無”,而《道德經》把83個“無”全改成了“無”,徹底湮沒了老子區別定義、使用“無”和“無”二字的深意。影響更大的是,《道德經》把帛書《老子》裏的“有爭”“弗爭”“不戰”統統改成了“不爭”。試想一下,如果喜歡寫經的書法家參加全國書法大展時參照的文本是現在的通行本《道德經》,而評委手中的文本是最新研究成果,即最原始的帛書《老子》,那該有多少字被判爲“錯別字”啊!誰能告訴我們,“大器晚成”究竟是該寫成“大器免成”好呢,還是寫成“大器曼成”好呢,還是老老實實的寫成“大器晚成”好呢?孔乙己孔老師告訴我們,茴香豆的“茴”字有四種寫法,我們進行書法創作時該寫哪一個呢?郁悶!強烈郁悶中!

邵佩英先生在談到篆書創作時說過:書法家是把篆書寫好、寫美、求美,重在字形,給人帶來美感;文字學家是把文字搞懂、求真,重在字義、字音,使人懂得字的來曆。各有分工,各有側重。對書法家而言,不需要太高深、太專業的文字學知識。原則上不寫錯,特別是不使得他人(讀者、觀衆)誤讀即可。再有,原本中國的漢字就是人們約定俗成的産物。篆書離我們的生活已經很遠了,通過幾千年的不斷衍變、訛化,大部分早已失去了原始的字形。我們今天進行書法創作,既要充分利用好有限的書法資源,又不能被“說文”之類的“學術”所捆住手腳。篆書創作不能畏縮不前,更不能因噎廢食。文字學應該成爲我們寫篆書的“一把鑰匙”,而不是“障礙”。就拿“金文”來說,一個青銅器銘文,多的就那麽幾百字,少的可憐的幾十個字。去掉不識的、怪僻的、不用的、不常用的,沒多少能用的了。然後再有文字學專家告訴我們,那個是西周什麽什麽王時期的,這個是東周什麽什麽王時期的,不能混用。得,沒什麽可寫的了。

“書畫之妙,當以神會,難可以形器求也。”畫如此,書法亦然。

至于說因爲一個錯別字就把一件足以獲得蘭亭獎提名獎的作品拿下就顯得我們“書法人”太過矯情了,往小了說,我們對一個“退筆成冢池水盡墨”的作者作品的處置太過草率,是另外一種不負責任!往大了說,是我們太把自己當回事了!央視的著名主持人說過多少錯別字,見過有一個因爲念錯字拿下來的嗎?當年董卿在有幾億人觀看的元宵晚會上把“花市燈如晝”讀成“花市燈如書”,拿下來了嗎?我們的書法作品才幾個人看,有看央視的百萬分之一嗎?看我們書法作品的人,又有幾個是認真讀完原文的?電視劇《逃之戀》中有一幅蔡锷的字:“上馬撃狂鬍,下馬草軍書”。該劇從頭到尾,只要是女主角小鳳仙居住的地方,都顯現這兩條字幅,屏幕上還常常通過特寫鏡頭放大出來讓觀衆看。蔡锷用繁體字書寫,這符合曆史背景,完全正確。然而,把“狂胡”寫成“狂鬍”,卻是電視劇制作者的錯。蔡锷本人,絕對不會這麽寫。“上馬擊狂胡,下馬草軍書”,引自宋代陸遊的《觀大散關圖有感》,“狂胡”即“猖狂的胡人”,指金兵,怎麽能寫成“狂鬍”?名人名言錯到如此地步,《逃之戀》拿下了嗎?沒有!2015年12月下旬,中央電視台八套放映30集電視連續劇《十裏香大酒坊》,大門正面的招牌“十裏香大酒坊”和“十裏香分店”,連續不斷地撲入眼簾;運酒馬車插上大紅旗,上面寫著“十裏香大酒坊”,迎風飄動;貼在酒罐上的紅條子,全都寫著“十裏香酒坊”。把“裏”寫成“裏”,這種明顯的錯誤粗通文字即可識別,但影響電視劇的正常播出了嗎?沒有!

幾乎所有的文學藝術的門類都或多或少的會涉及到錯別字的問題,這個話題不但“常說常新”且自始至終見仁見智!更拗口的學術用語不用說,通俗點講,時至今日,不要說一般的藝術作品和一般的平面媒體立體媒體,就算是當今依然大紅大紫的主流媒體,又有誰敢說自己有足夠的自信和錯別字徹底拜拜?往遠了說,老人家著名的“三句話”(你辦事我放心,不要著急慢慢來、照過去方針辦)裏就有一句出現錯別字,把“不要著急慢慢來”寫成了“不要招急慢慢來”;往近了說,新加坡報紙問金庸怎樣回頭看自己的作品,他回答說,“找到不少錯別字”!這就是說,所有與文字有關的工作或者藝術門類,錯別字的問題始終如影隨形,不能單單依此衡量一個人的文字修養和藝術功底,換句話說就是,任何一個堪稱“大師”的人物都不可能完全避免所謂的錯別字問題!也就是說,依據一兩次所謂的“錯別字問題”對一個藝術家全盤否定是很荒唐的!但,書法界對此似乎格外敏感,敏感到不容置辯!書法理論界大腕曹寶麟先生說過,“曆代名家作品中是有不少增減文字筆畫的現象,但這與我們的評審中的錯別字現象不是一回事情。北魏中的別字、異體字等當然很多,但它的出現顯然不是出于公開展覽的目的,而只是在于說清楚某項事實。在當代,錯別字現象無論從書法展覽本身還是從文字的規範性與嚴肅性方面而言,都是不可取的。”(《中國書法》1997.6)。我們不禁要問曹老師:錯別字連“說清楚某項事實”這樣的事情都可以搞定,怎麽在只是看看線條的“公開展覽”上就“屢戰屢敗”了呢?

陝西師範大學鄭付忠先生認爲:書法中用字的“對錯”是不好嚴格的拿文字學刊正的,不然就背離了書法藝術的價值與旨歸!王铎當是響當當的書法大家吧,在他迄今僅見的一方墓志蓋上(也是王铎目前爲止僅見得一幅篆書作品)刻有“明正貢徐伯子玄初公暨配王太孺人合葬墓志銘”,令人吃驚的是,這短短的20個字,居然出現兩個錯字一個俗字:“初”字本從“衣”部,王卻寫成“礻”;“志”字當寫“之”部,王卻寫成“士”部;“暨”字當從“既”,王卻從采用俗寫!如果按現在的標准或者規則,書法史上還有王铎嗎?還有,我們現在所能看到的名家唱段、京城各大主流媒體以及熱播的影視劇,有哪一家敢說自己沒讀錯一個字沒唱錯一個字沒印錯一個字?如果按照中國書協處理問題的原則,哪一家媒體還有今天?哪一個播音員主持人還能繼續?

什麽是對?什麽是錯?對錯的標准是什麽?分界線在哪裏?誰有資格做最後的宣判?中國文字以及與之相關相近的文化藝術領域裏積非成是的東西太多太多,此一時彼一時,有些東西幾經周折已經面目全非,但人們最終還是屈服于“習慣”,你說對錯怎麽分別?比如人們常說的“嫁雞隨雞嫁狗隨狗”,其實最初不是這樣,是“嫁乞隨乞嫁叟隨叟”,但後來被人們念撰了,怎麽辦呢?錯打錯出走,習慣什麽就是什麽!“嫁雞隨雞嫁狗隨狗”成了正宗,“嫁乞隨乞嫁叟隨叟”反倒成了假冒僞劣!再比如《四庫全書》,這可是地地道道的皇家經典“官窯”精品啊,你能不相信他麽?得信!但他也掐頭去尾信口雌黃怎麽辦?比如他把嶽飛的“壯志饑餐胡虜肉,笑談渴飲匈奴血”篡改爲“壯志饑餐飛食肉,笑談欲灑盈腔血”,把辛棄疾的“斜陽草樹、尋常巷陌、人道寄奴曾住”篡改爲“斜陽草樹、尋常巷陌、人道宋主曾住”。原來,“胡虜”、“匈奴”、“寄奴”等詞彙均犯清廷大忌,還容易鼓舞讀書人的骨氣!怪不得魯迅先生曾經認爲,乾隆纂修的《四庫全書》,雖是許多人頌爲一代之盛業的,但他們卻不但搗亂了古書的格式,還修改了古人的文章,使天下士子閱讀,永不會覺得我們中國的作者裏面,也曾經有過很有些骨氣的人!

文化藝術領域裏的許多事情,對和錯一般都局限于某一個時段,有時候不斷會有新的證據推翻人們長期固守的“真理”!比如原來人們經常所說的司母戊大方鼎,突然有一天有人告訴你這樣念錯了,是“後母戊”,當初讓念“司”是專家說的,現在讓念“後”也是專家說的,元芳,你怎麽看?

一幅達到蘭亭提名獎的作品因爲一個錯別字就得拿下,照這麽說,書法界對真理的追求和對“完美”的渴求可謂登峰造極,事實果真如此嗎?編輯出版《中國書法全集》的時候,有人抱怨說考古界對曆史上早有結論的法帖不斷提出質疑,認爲考古界“翻案文章做得太多,很多先前已被公認了的作品遭到了否定,但否定的理由又尚不能說服每一個人,這種情況,我想會幹擾我們對藝術發展曆史的考察與研究,也會影響我們對傳統民族文化精髓的弘揚。”(李學勤,《中國書法》1996.1)。某一個人認爲作品裏有一個錯字就要毫不猶豫的拿下,而考古界經過缜密論證甚至拿出鐵的證據證明某一件作品存在瑕疵,我們還是嘟嘟囔囔,同樣是糾錯,書法界的態度爲何相去霄壤?

最讓人不可思議的是第三條:書寫內容的講究!九九年,中華人民共和國成立五十周年大慶的時候有過一個系列書法大展,入展的作品裏有一幅行草作品寫的是杜甫的《春望》,因爲其中有“國破山河在”的句子,當時的書協重量級人物劉炳森認爲不妥,堅決要求“拿下”!後來在“向黨的十七大獻禮全國美術書法精品展”上又有人書寫《春望》,有關方面再次受到嚴厲批評!(《書法》2015.7)。劉正成認爲,語言的藝術性給書法藝術增加了相當的美,我想這可能是《蘭亭》被選入《昭明文選》、《古文觀止》的緣故!(《中國書法》2000.3)。這話聽起來就好像那句著名的“中國的書法水平也就是世界水平”(《中國書法》2000.3)一樣令人忍俊不禁!如果照此邏輯,那個讀起來就有些“冷冷清清淒淒慘慘戚戚”的《寒食帖》和讓人如鲠在喉潸然淚下的《祭侄稿》怎麽有資格流傳千古還榮登天下第幾行書?沃興華說過:“書法不需要借助文學,提倡作品在文學上有新意實際是向文學討媚,否認書法藝術獨立的審美價值!”(《中國書法》1997.6)。

書法本爲小道,原無太高地位和太大的擔當,可能是後來的“業內人士”或所謂的“業界精英”覺得臉面上有些說不過去,才上升爲藝術,賦予太多的政治色彩或民族意識甚至責任擔當,孰不知“藝術”二字的出身也並不高貴,它最早出現在後晉修的《舊唐書 經籍志》裏,但前面還冠有一個“雜”字,叫做“雜藝術”,後來曆朝曆代的各類志書或文史資料中幹脆稱之爲“雜藝”,梁朝阮孝緒的《七錄》在談到所謂的“雜藝”時,大體歸爲騎、棋和包括投壺在內的各種博戲,隸屬于術伎錄。筆者這樣刨根問底兒並無輕蔑之意,只是說沒必要把原本是人們的一種業余愛好無限拔高或者賦予太多擔當,字寫錯了當然不好,人家要求你把字寫對當然無可指責,但因爲某個人說某個字寫錯了就對一件原本可以蘭亭折桂的作品“一票否決”還是有些過于草率!再說了,“對于古文字、異體字以及各種潦草寫法,我們評委也不可能一下子就有絕對正確的判斷,倉促之間的誤斷不僅僅會挫傷投稿者的熱情,而且會授人以柄贻笑大方”。(沃興華,《中國書法》1997.6)。

人非聖賢孰能無過!上至皇親國戚達官貴人,下至黎民百姓販夫走卒,大到治國理政,小到待人接物,概莫能外,何況一幅水墨!現在的問題是處置的尺度和方式。按照曆來的規矩,應該過罰相當!過罰相當原則是指行政主體對違法行爲人適用行政處罰,所科罰種和處罰幅度要與違法行爲人的違法過錯程度相適應,既不輕過重罰,也不重過輕罰,避免畸輕畸重的不合理、不公正的情況!通俗一點說就是,受到什麽樣的處罰要看他犯的是什麽樣的錯誤!《中國共産黨紀律處分條例》規定,實施黨紀處分有五種:警告、嚴重警告、撤銷黨內職務、留黨察看和開除黨籍,也就是說,根據所犯錯誤的輕重和情節,所受到的處分是不一樣的,並不都是撤銷黨內外一切職務!

回到我們的書法話題上。一幅書法作品中出現明顯的公認的錯字當然是不應該的,但是不是因爲有一個錯字(何況很多情況下僅僅是某個專家認爲某個字錯了)就得對一幅作品全盤否定,如前所述,一幅已經獲得蘭亭獎提名獎的作品就因爲某個字錯了就被拿下,這樣做是否妥當?筆者的回答是否定的!

三點建議:

一、對于錯別字的認定至少需要兩個以上的專家取得一致意見方可算數,無法取得一致意見的要“疑罪從無”。國家級大賽也可以設置專門的委員會負責文字審讀。

二、書法比賽不是考試現代漢語,僅僅是把字寫錯了不影響入展入選和獲獎,但可以設置一個尺度(比如錯別字的數目占整幅作品字數的比例不超過百分之一),低于這個尺度可以降低獲獎層級,高于這個尺度可以撤下,但要負責任的通知作者。

三、取消對書寫內容的要求!

就在本文即將殺青定稿之際,網上關于馮唐的《飛鳥集》譯本的話題突然火了!2015年下半年馮唐翻譯的《飛鳥集》出版,因爲其中一些充滿個人色彩的譯句,馮唐以及馮唐譯本被推到風口浪尖,衆讀者對此褒貶不一。李銀河認爲,馮唐版《飛鳥集》是“迄今爲止最好的中文譯本”。有網友說,“馮唐的翻譯並不差,其中很多翻譯很傳神”。也有網友說,馮譯更凝練,鄭譯更雅,各有千秋。甚至有網友比較了馮唐譯本和鄭振铎譯本,認爲鄭譯本有些句子有點生硬,但是通俗動人;而馮譯本有些譯句多了詩意,但有些翻譯太個人化,讀起來一下子覺得“這個泰戈爾”添了些憤世嫉俗的感覺。而馮唐本人對這場爭論的回答很簡單,他說某句話究竟該怎麽翻譯“是一個很複雜的理論問題。你可以有各種各樣的理論,爲什麽你的理論就是標准答案,我要跟著你走呢?”漢字的演變曆經數千年,遠比一句話該怎麽翻譯要複雜得多!一句話該怎麽翻譯都沒有標准答案,一個漢字在一幅書法作品裏該以什麽面目出現,誰有資格給出一個標准答案呢?

打開2017最新版書藝公社APP,