✎ 春晖中學舊址。 圖源:浙江省人民政府官網

緣起

我有一位網友,家在紹興。某日,這位友人發帖說,如果有可能,他想把家搬到白馬湖邊的春晖中學,去和豐子恺、朱自清做鄰居。這座百年名校就在紹興東邊的上虞——現屬紹興的一個區。從魯迅的三味書屋出發到春晖,路程不到四十公裏,搬過去不是沒有可能。有留言問:你這是在物色“學區房”嗎?比市區某校師資還好?

上世紀20年代初,春晖的“師資”全國聞名。夏丏尊、朱自清、李叔同、豐子恺,這一群質樸古雅的先生們,在春晖中學執教期間,于白馬湖畔形成了現代文學史上一個重要的作家群體,又稱現代散文“白馬湖派”。蔡元培、胡愈之、何香凝、俞平伯、柳亞子、黃賓虹、張大千等知名人士也被這裏獨特的磁場吸引,來此或講學,或考察,推行新教育,傳播新文化。那個年代是白馬湖的“黃金年代”;那個時代,他們的語彙裏還沒有“學區房”、“雞娃”和“內卷”,只有“人生三層樓”、“愛的教育”,和“華枝春滿,天心月圓”。

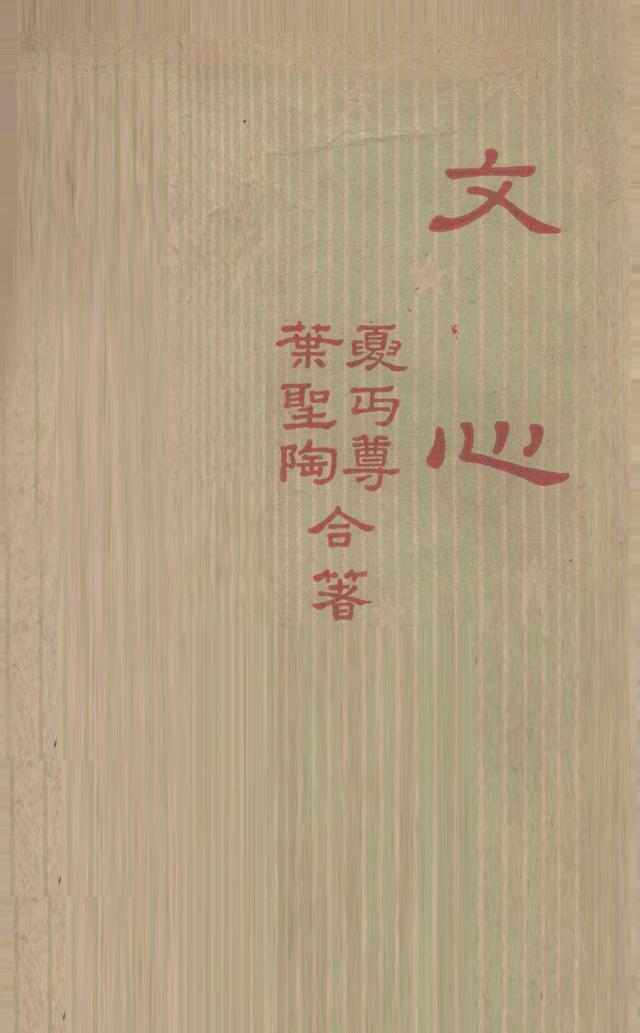

被他們的文學和人生理念滋養的學生後輩中也包括我。在我求知若渴的中學時代,課堂上喝到的“泉水”好像總帶著一股漂白粉味兒,是在圖書館內偶然發現的一本《文心》——夏丏尊和葉聖陶先生用小說體寫成的教學案例,帶我真正嘗到閱讀和寫作的興味。

✎ 1948年開明書店出版的《文心》。

我忽然也想去白馬湖看一看。所有說走就走的旅行都是長久心願的累積。從北京乘高鐵到杭州,再坐杭州開往紹興的綠皮火車,不到一個小時就到了上虞。傳說中,上虞是舜的出生地,也是祝英台的故裏。適逢假期,曹娥廟、祝家莊等景區遊人如織,而白馬湖和春晖中學卻隱居市井,既不刻意避客,也不故作逢迎。我爲了去見它,還專門訂做了一套民國學生裝,藍布斜扣上衣,絲光青色過膝裙,仿佛若不將自己的頻率完全調回對應的年代,便無以舒展那沸騰已久的欽慕之情。

火車到站了,下車的人不過十幾個,近鄉情怯,不免忐忑。我認識白馬湖,它認識我嗎?

✎ 仿佛若不將自己的頻率完全調回對應的年代,便無以舒展那沸騰已久的欽慕之情。

驿亭迎風記

旅途比想象中勞頓。沒有直達春晖中學的車,我們抵達上虞火車站後,得先坐公交到上虞區內,再換乘郊區巴士。擠滿雞鴨鵝的小巴在鄉間小路上晃蕩了二十多分鍾後,把我們甩在了一根與公路平行的鐵道旁,這裏就是驿亭了。驿亭是什麽來頭?朱自清在那堪稱現代散文典範的《白馬湖》中,幾筆就寫盡了——

“白馬湖在甬紹鐵道的驿亭站,是個極小極小的鄉下地方。在北方說起這個名字,管保一百個人一百個人不知道。但那卻是一個不壞的地方。這名字先就是一個不壞的名字。據說從前(宋時?)有個姓周的騎白馬入湖仙去,所以有這個名字。這個故事也是一個不壞的故事。”

擡頭一望,鐵道那面的鋼絲網上,小秋千架似的赫然挂著四個拙樸的大字:“春晖中學”,我頓時激動起來,一頭准備撲將過去。說時遲那時快,一輛高鐵列車從鼻頭前飛馳而過——護欄阻隔了我的興致,也保住了我的性命。向雙目瞪圓的道口工打聽:穿過鐵道,沿著湖邊一條筆直的村道走上二十分鍾,就是春晖了。

✎ 穿過鐵道,沿著湖邊一條筆直的村道走上二十分鍾,就是春晖了。楊茜 攝

眼前這條煤渣鋪成的村道似曾相識,因爲它看起來和幾十年前朱自清筆下的描繪並無二致。既然跟從前一樣,我不可能比朱自清寫得更好,索性任由那些幾乎爛熟于胸的文字從腦海裏蹦出來:

“白馬湖並非圓圓的或方方的一個湖,如所想到的,這是曲曲折折大大小小許多湖的總名。……白馬湖最大的,也是最好的一個,便是我們住過的屋的門前那一個。那個湖不算小,但湖口讓兩面的山包抄住了。……湖的盡裏頭,有一個三四十戶人家的村落,叫做西徐岙,因爲姓徐的多。這村落與外面本是不相通的,村裏人要出來得撐船。後來春晖中學在湖邊造了房子,這才造了兩座玲珑的小木橋,築起一道煤屑路,直通到驿亭車站。那是窄窄的一條人行路,蜿蜒曲折的,路上雖常不見人,走起來卻不見寂寞——尤其在微雨的春天,一個初到的來客,他左顧右盼,是只有覺得熱鬧的。”

✎ 好是晚來香雨裏,擔簦親送绮羅人。豐子恺 繪

我們幾個“初到的來客”,沿著驿亭通向春晖這段筆直的村道,頂著湖面刮來的五級以上大風,急急行進。要說這風,跟夏丏尊《白馬湖之冬》裏的描述也幾乎是半點沒差:“那裏環湖都是山,而北面卻有一個半裏闊的空隙,好似故意張了袋口歡迎風來的樣子。”頂風行走,必然談不上享受,但淡雅的綠意融化入眼,農家采摘園裏剛摘下來的櫻桃入口,一路倒也優哉遊哉。

✎ 從驿亭通向春晖中學的石子路上,這樣的小景幾乎是信手拈來。 楊茜 攝

可朱自清當年在這條路上就堪稱奔波了。1924年,26歲的朱自清還在甯波的一所中學任教,爲了減輕家庭負擔,應春晖中學校長之邀前來兼課。每周四,朱自清從甯波坐火車到驿亭,周一再返回甯波,每周如此兩地輾轉。很多人不禁問道:佩弦啊,你這是爲誰辛苦爲誰忙?向往世外桃源的生活,但不一定非要到那裏教書啊。在發表在校刊上的《春晖的一月》中,朱自清道出緣由:

“我看不出什麽界線,因而也用不著什麽防備,什麽顧忌;……無論何時,都可自由說話;一切事務,常常通力合作。……感情既無隔閡,事務自然都開誠布公,無所用其躲閃。學生因無須矯情飾僞,故甚活潑有意思。又因能順全天性,不遭壓抑;加以自然界的陶冶:故趣味比較純正。”

城裏人到了空曠的鄉下,朱自清感覺到了一種“自然的美體”,而自由和真誠,才是春晖送給朱自清的兩件更重要的禮物。上世紀90年代,《電視詩歌散文》這種節目形式曾經在電視熒幕上昙花一現。2003年中央電視台也曾來實地拍攝,制作了一期朱自清《白馬湖》的電視散文。我也是在那年,考上北京廣播學院文藝編導專業,希望今後能從事電視詩歌散文的創作。然而等到畢業時,電視熒幕已經被新聞、電視劇、綜藝節目三分天下,我也半推半就地成爲了一名新聞工作者。大風中,我開始用相機捕捉那蓄謀已久的影像詩:前面那不就是朱自清的背影嗎?他一手拿著教案,一手抱著父親在月台送來的橘子,長衫飄飄,一步步走向春晖的黃金年代。

✎ 1924年,朱自清(前排右二)在春晖中學,與師生合影。

平屋奇遇記

走過一片稀疏的村舍,只見一排青瓦白牆的老房子靜臥在湖灣旁的綠蔭中。這就是當年春晖中學的教員宿舍了。從我們來的方向看過去第一間,是夏丏尊的平屋。不巧的是,學校正值假期,並未開放。一籌莫展之際,同行的朋友忽然想起來,單位有一位退休老領導是夏丏尊先生的後人。他立刻打電話回單位,讓同事幫忙去職工宿舍老領導家敲門。不一會兒,只見一位老師騎著自行車朝我們的方向過來,在平屋面前掏出了鑰匙——我知道,我的願望又一次“得逞”了。來人是已從春晖中學退休的徐老師,家裏還有一桌客人要招待,接到電話馬上就趕過來了。我很是過意不去,連聲稱謝。徐老師看著我民國學生的打扮,“你這一身還挺像回事兒的!”臉上的焦急也開始轉爲笑意。

✎ 夏丏尊故居“平屋”。楊茜 攝

近代著名的教育家夏丏尊是地道的上虞人,和他的老鄉——紹興人魯迅一樣,早年留學日本,回國後都在浙江兩級師範學堂(後改爲浙江省第一師範學校)教書。這所位于杭州的中學和北京大學遙相呼應,人才輩出,是當年新文化運動最活躍的陣地。其主張白話文教育,提倡學生自治,反對孔教禮儀,遭到守舊人士的不滿,最終爆發了浙一師風潮。而當時浙一師的校長,是夏丏尊的另一位上虞同鄉——經亨頤。風潮之後,經亨頤回到故鄉,在僑商的贊助下創建了私立春晖中學,1922年正式開始招生。老校長振臂一呼,曾經的愛徒、摯交便攜家帶口紛至沓來,“北南開、南春晖”也從此傳遍全國。

✎ 中國近代教育家、散文家夏丏尊。

夏丏尊是最早來春晖的一批教員。初來此地的心情,都寫進了他的《平屋雜文》:“當我移居的時候,還是一片荒野。……一家人于陰曆十一月下旬從熱鬧的杭州移居這荒涼的山野,宛如投身于極帶中。”剛從風潮中心中抽身的夏丏尊來到這山水之間,竭力想在其中尋求平靜,遂按日本建築風格設計自己的住所,並取名爲“平屋”,寓“平淡、平凡”等意。

✎ 夏丏尊與好友葉聖陶、胡愈之等在春晖平屋前留影。

✎ 平屋前。 楊茜 攝

我們走進平屋中的一間,話不多的徐老師忽然指著一張書桌開口了:“夏丏尊先生就是在這張桌子前翻譯完成的《愛的教育》。”豐子恺在給夏丏尊先生的悼念文章中寫道,夏先生之所以會翻譯《愛的教育》,因爲他對學生也是一種“媽媽的教育”:學生逗狗吃酒他要管,生病失業他也要插手,但凡看見世間任何不真不美不善的事,都要發愁。人生實苦,是進亦憂,退亦憂,然則何時而樂耶?被他關照的人生命變得輕盈了,夏丏尊先生自己卻因爲某種不可推卸的責任感而憂愁了一輩子。

✎平屋內景。楊茜 攝

如今,平屋門前的路還是窄,不過屋後的荒地早已樹木陰翳;這片綠油油的小樹林冬可擋風、夏可遮雨,夏老的遺骸也長眠于此。原有的荒涼沒有了,清淨仍在,豈不最好?學生的讀書聲平日裏也會遠遠傳過石橋,傳到平屋,一輩子致力于教育的夏丏尊先生,想必也不會再感到寂寞,不會再感到憂愁了吧?

✎ 白馬湖故居群的後山,夏丏尊之墓就在綠蔭深處。楊茜 攝

法師助緣記

我總是誤把弘一法師的學生,剃了頭、留著長髯的豐子恺也當作出家人。雖然豐子恺一生佛緣甚深,但其實他並沒有出過家;而葉聖陶散文《兩法師》中的兩位主人公,實際上也是弘一法師李叔同和馬一浮。我之所以會産生這樣的錯覺,是因爲他們的人生有太多交集,彼此的緣分嵌入太深,而其中重要的一段“共業”正是發生在春晖中學。

豐子恺還是浙一師學生的時候,夏丏尊和李叔同就是他的老師,1922年,豐子恺畢業後由夏丏尊推薦來到了春晖中學執教。他在白馬湖畔的居所名叫“小楊柳屋”,也是當年白馬湖作家群的一個“據點”。偶爾來春晖講學的蔡元培、黃炎培、葉聖陶、張聞天等人,都喜歡到小楊柳屋聚談,宛如一家。每逢豐子恺被衆人慫恿作畫,就會將一張八仙桌擡出,放在小天井的一棵楊柳樹下,“小楊柳屋”因此得名。我並沒有看到那張八仙桌,天井中的楊柳樹也不複存焉,不過門前靠湖邊的小路上是有幾棵垂楊柳的,不知道是不是故人手植。“人散後,一鈎新月天如水”——豐子恺那被稱爲中國第一幅“漫畫”的作品,既是白馬湖“黃金時代”的標記,也暗示了某種結局。

✎ 豐子恺故居“小楊柳屋”。楊茜 攝

✎ 人散後,一鈎新月天如水。豐子恺 繪

“小楊柳屋”緊挨著的就是弘一法師的“晚晴山房”。早年留學日本的李叔同,回國後就在經亨頤的邀請下,在杭州任教音樂、美術,與時任國文教員的夏丏尊是同事和摯友。他最後決定出家正是來自夏丏尊的“助緣”。1916年夏日的一天,夏丏尊向李叔同介紹了一篇關于斷食的文章,李叔同正想此法或能治愈他的神經衰弱,便悄然來到西湖邊的虎跑,將斷食付諸行動。兩年之後,李叔同在虎跑寺剃度,正式皈依佛門。出家以後,弘一法師破席芒鞋,雲遊四方,修行逐漸精進,健康卻每況愈下,讓好友們心生憐愛。夏丏尊、豐子恺等人四處集資,1929年,爲弘一法師修建的晚年居所在白馬湖畔落成,新居結廬又值法師五十壽辰,法師手書了李商隱“天意憐幽草,人間重晚晴”兩句詩,從此便有了“晚晴山房”和“晚晴沙門”。

弘一法師是以夏丏尊好友的身份來到白馬湖的,並沒有在春晖中學擔任教職,他整日獨自靜坐于山房,研習佛學或書畫金石。有了“晚晴山房”,就仿佛有了某種寄托,這群精神氣質相似的人,即使日後不在春晖教書,也經常回來拜訪。在葉聖陶的記憶中,他們的聚會經常是少語甚至只是靜坐默對,但已勝過十年晤談:“晴秋的午前的時光在恬然的靜默中經過,覺得有難言的美。”朱自清的絢麗、豐子恺的拙樸、夏丏尊的博愛、弘一法師的超然,彼此靈魂早就互相映照,何須再分佛門內外;文學、美學、佛學,生命的一切沉靜的美好,一時間竟然綻放得如此全然。

借用電影《一代宗師》的台詞:“所謂大時代,不過是一個選擇。或去或留,我選擇了留在我的年月。”在狂飙突進的五四時期,他們可以選擇去抛頭顱,灑熱血,也可以選擇偏居一隅,以教育“曲線救國”。

世事滄桑,晚晴山房在日寇侵華戰亂中早成廢墟,1994年,由新加坡廣洽法師領頭集資重建。如今的晚晴山房是故居群中占地面積最大的,也是唯一一所兩層的建築。站在二樓走廊上遠眺白馬湖全貌,多麽希望過往的一切能重現——即使不是在白馬湖,也可以是在別的什麽湖邊。但庭院空蕩,徐老師在焦急地等著我下來。

✎ 站在晚晴山房二層走廊上,遠眺白馬湖面。楊茜 攝

春晖走馬記

“誰言寸草心,報得三春晖。”孟郊這首《遊子吟》是春晖中學校名的由來,豐子恺爲它配上了曲,如今仍是學校的校歌。春晖中學的遺址,今存一字樓、科學館、圖書館、曲院等,各幢建築均有長廊相連。電視劇《圍城》中的湖南鄉下的三闾大學,取景地就在春晖中學。走過一排整齊的水杉,就是三層樓高的曲院。紅色木質結構,每間辦公室門口,還挂了一小豎條木牌,上面用毛筆字體寫著老師的名字。

✎ 春晖中學現存最大的老建築:曲院。電視劇《圍城》曾在這裏取景。楊茜 攝

經亨頤是一個遊走在政治與教育中的人物,他參與過廢光緒帝,位高曾至中央執行委員,也被開除過國民黨黨籍,最後還成了中共元老的廖承志的嶽父。而白馬湖的作家們,則純粹是讀書人的理想姿態。上世紀20年代初,社會風氣未開,春晖卻首開國內男女中學同校之先河。然而沒過多久,經校長建議將男女生部分開,但夏丏尊先生和少數教師主合。雖然兩人在私人關系上還維系著昔日的情誼,但在教育觀念上卻逐漸越走越遠。一次烏氈帽事件,改寫了春晖的校史。1924年,一位名叫黃源的學生從南京轉學到春晖,一日戴上紹興特有烏氈帽去上體操課,遭體育教員訓斥,發生師生沖突。訓育主任匡互生——就是那位五四學生運動火燒趙家樓第一人,不滿教員壓制學生的做法,辭職離校。夏丏尊、豐子恺、黃源等一幹師生也離校前往上海,春晖的黃金時代由此一去不返。

1925年,立達學園在上海成立,夏丏尊、朱光潛、豐子恺、葉聖陶等人異地重聚,悉心教學與創作。爲籌措學校經費,豐子恺還賣掉了“小楊柳屋”。上世紀30年代,他們又圍聚在開明書店周圍出版青少年讀物,朱光潛的《談美》,葉聖陶撰寫、豐子恺繪圖的《開明國語課本》,《中學生》雜志都是自那時誕生的。人在陣地在,哪管後來的文學史把他們稱爲“白馬湖作家群”還是“開明”一派呢。

如今的春晖,建築面積超過約10萬平方米,擁有浙江省重點文物保護單位、全國精神文明建設先進單位、中國十大名校等衆多頭銜。有意思的是學校還保留著手動的繩搖鈴做擺設,不過平日報時還是用電子鈴。

經亨頤曾說,“人生好比一碗清水,教育的目的是培養健全的人格,以便使這碗清水發揮各種作用;功利教育,乃是有了味的水;無論什麽味的水,都有了局限……”這無色無味的卻善利萬物而不爭的,不就是這清澈可鑒心的白馬湖嗎?然而如今白馬湖的面積萎縮了不少,湖的邊緣一眼就能望盡。

如今的春晖還是昔日的春晖嗎?學校還會爲一位只教音樂、美術“副科”的豐子恺青眼相加嗎?

✎ 白馬湖上的漁夫。楊茜 攝

送別

《長閑》、《白馬湖書錄》、《刹那》……別看朱自清爲白馬湖留下了這麽多文章,其實他在這裏待的時間不過一年。夏丏尊和豐子恺已率先離去,輾轉彷徨之際,他接到了俞平伯的來信。1925年夏,朱自清最後一次沿著那條湖邊煤屑路,穿過鐵道,趕往北平清華園。

驿亭傳來了火車的長哨,是時候打道回“京”了。也許是逛累了,我竟感覺那條煤屑路一眼望不到頭,便在路邊找了一戶農家坐下來吃飯。白蝦,花蛤,空心菜,加上一瓶黃酒會稽山。

當年浙一師新招音樂教員,有個人來應聘,第一句話就先提條件:必須給每位學生配備一架風琴。這個“耍大牌”的教員就是李叔同,而這個甘願“認慫”的雇主正是經亨頤。他親自出馬,到處央求,把四五十架風琴湊齊。“長亭外,古道邊,芳草碧連天……”在經校長化緣得來的風琴上,李叔同演奏了自己寫的《送別》。

✎ 驿亭火車鐵道旁的古樸指示牌,小路的盡頭就是春晖中學。是來路,亦是送別之處。 楊茜 攝

驿亭,確實是個送別之地。1924年那場紛爭後,匡互生也是沿著這條小路離開,同學們一直緊跟其後,含淚目送。著名導演謝晉,也是上世紀30年代就讀于春晖中學的校友。2008年,爲參加母校百年校慶,85歲的謝晉導演專程飛抵上虞,情緒激動又喝了點酒,沒想到竟在酒店辭世。

斯人已往,何以懷念?“一刹那,是最可愛的一刹那,便是現在。事情已過,追想是無用的;事情未來,預想也是無用的;只有在事情正來的時候,我們可以把捉它,發展它,改正它,補充它:使它健全,諧和,成爲完滿的一段落,一曆程。”原來,朱自清在白馬湖旁寫下的《刹那》,早就爲我准備好了釋懷的良藥。