孫卓丟失5172天後,2021年12月6日,在警方組織下,孫海洋夫婦與孫卓在深圳相見。認親儀式上相擁的瞬間,孫海洋抱著17歲的孫卓,放聲痛哭。

與此同時,距離深圳2607公裏外的新加坡,孫海洋的女兒、孫卓的親姐姐孫悅通過網絡直播看到了這一幕。正在吃飯的孫悅開始無聲流淚,大滴淚水掉進飯裏。

分別14年後,孫悅隔著視頻再次見到了孫卓。視頻那頭的年輕人高瘦,戴著眼鏡,額頭像爸爸,眼睛像媽媽。隔著模糊的淚水,孫悅看著,仔細辨認著,直到眼前輪廓清晰的年輕人與記憶中的弟弟相重疊。那是三歲半的孫卓,額頭寬,笑眼彎彎,穿著幼兒園的黃綠色短袖校服,右手比了個“耶”。這張照片被印在紅底或白底的尋人啓事上,被印在報紙上,張貼在家裏的牆壁上,也貼在深圳甚至全國一些地方的角落。

2008年1月,10歲的孫悅獨自一人搭乘從湖北監利縣出發的巴士,來到深圳與父母團聚。她再沒見到弟弟,看到的只有這張照片。這張照片,也構成漫長歲月裏孫悅對弟弟所有相貌記憶的來源。

孫悅用“癌症”形容這些年家庭的痛苦。父親孫海洋曾說,他們三五十個被拐家庭時常聚在一起,不知道該怎麽辦,也不知道該往哪裏去,就像得了癌症的病人。而現在,降落在這個家庭裏的“癌症”終于被治愈。孫悅說,弟弟能找回,是她二十三年來最光明的一件事。

幼年時的孫悅(前排右),孫卓(前排左)和父母。受訪者供圖

以下是孫悅的自述:

一

我在湖南永順縣長大。當時父母在縣城的天橋下開了一間包子鋪。每天早晨5點多開始賣包子,爸爸淩晨兩點就要起床,去店裏和面、做包子。回想起永順,感覺記起的不是爸爸、媽媽,也不是孫卓,而是一些自然現象,洪水和繁星。

因爲上遊泄洪,永順常發大水。有一年,我在家裏正看動畫片,水漸漸漫漲,一直淹到電視桌下面。我爸把我舉在肩上,跑去天橋上的高地避險。洪水淹進天橋下的包子鋪,淹進家裏。但我一點也不害怕,不管發生任何事情爸爸總能解決好。坐在他的肩頭,我感到安全。

有次淩晨出發去包子鋪時,爸爸帶上了我。從家裏走向包子鋪不過300米的距離,他牽著我的手,四下無人,靜悄悄的,整個城鎮都在沉睡,我擡頭,看到數不盡的繁星堆在天上。

在教育子女上,爸爸一向寬容,很少說重話。因爲文化程度不高,他對學習這件事很執著,他覺得上學對孩子是很寶貴的機會,一定要抓住機會好好上學。小縣城送孩子去上興趣班並不多見,但爸媽給我報了舞蹈班。剛學舞時有很多基本功訓練,下腰、劈叉,我覺得辛苦,不想去。那是爸爸第一次,也是唯一一次沖我發火。他抄起爐子旁的鐵鉗,大聲問我要不要去。我嚇哭了,他也慌了。趕忙扔掉鐵鉗,不知道說什麽好。

他就是這麽一個笨拙的父親。

2003年,我五歲時孫卓出生。孫卓頑皮、機靈。我們在一起總是吵鬧,爲了玩具或者零食爭搶。這種吵鬧是親昵的,我不讓著他,他也不讓著我。

2007年,小學三年級時,我回到湖北監利老家上學。爸媽帶著孫卓去了深圳。我那時成績很好,可是赴深務工子女很難入學,爲了不耽誤我,他們想在深圳安頓下來再接我過去讀書。

2008年1月,獨自一人在老家待了大半年後,大伯把我送上從監利開往深圳的大巴。

那時,我對孫卓被拐的事情一無所知。爸爸接到我時是深夜,他看起來心事重重,也沒有流露出看到很久未見孩子的喜悅,一路上都沒怎麽說話。出租車停在包子鋪門口,夜色掩蓋了“懸賞二十萬尋兒子店”的招牌。

因爲太累,回家後我就睡著了。第二天醒來,我才想起沒有看到弟弟。走出房間,客廳的牆上貼了很多尋人啓事和報紙,紙上印著弟弟的照片。照片裏,孫卓穿著黃綠色短袖,藍色拖鞋,臉頰肉肉的,咧著嘴笑著,右手比了個“耶”。

這時我才知道,弟弟丟了。

沒有人正式地跟我談過孫卓的事。記者和警察頻繁到訪,在他們和父母的談話中,我漸漸拼湊出事情的詳細過程。

那是2007年的10月9日,爸媽包子鋪開業的第二天。天剛黑的時候,媽媽去包子店剁姜,叫爸爸在家裏看著孫卓,爸爸打瞌睡睡著了,孫卓跑出家門,在離家100米開外的白石洲城中村的花壇玩耍時,被人拐走了。當時包子店離孫卓被拐的地方很近,但媽媽背對著店門剁姜,沒有看到孫卓。

二

深圳和我想象中繁華的大城市不一樣。上小學時,我的活動範圍都在深圳白石洲的城中村,圍繞著下白石新村的家、包子店,和店鋪所在的巷子。

爸媽依舊延續著從前開店時的時間表,爸爸淩晨2點起來和面,媽媽隨後到包子店,剁餡,調料,包包子。一直要忙到晚上8、9點。

家也和我想象的不一樣,變得破碎、搖晃。家裏總在爭吵,三天兩頭大吵。媽媽,爸爸,奶奶總在互相指責。媽媽怪爸爸在沙發上打盹沒有看好孫卓,爸爸怪媽媽在店裏切蔥姜,離孫卓被拐的地方只有三四米,卻沒有看住孫卓。奶奶也吵,怪爸媽把孫卓弄丟了。

孫卓走失後,我媽變得很情緒化。一次和爸爸爭吵後,她沖進廚房拿起刀,想要砍自己的手,被我爸搶下來,但刀背還是砸到了手。媽媽的手背腫得很高,是觸目驚心的青紫色。

搬去深圳前的一家四口。受訪者供圖

我害怕,不知所措。有時我會躲在房間裏,有時就看著他們。我不會安慰,勸說,不知道應該做什麽,只是站在一旁哭。

爸爸越來越沉默,媽媽越來越敏感。從前,她愛漂亮,喜歡穿優雅的長裙,也愛嘗試新東西。弟弟走失後,她更輕易地被觸動到最痛苦的地方。有時她只是和我聊天,說著說著,突然想到以前的事,她開始流淚,越哭越傷心。

她的身體也變差了很多。容易生病,腸胃也不好,上樓沒力氣。有時去買菜,回來的路上會給家裏打電話,說來路上接一下吧,我走不動了。

我放學後常去店裏幫忙看店。有次剛進店,看到我媽正在包燒賣,她低頭專注于手上的動作,突然開始流鼻血。一滴一滴地掉進餡裏。最後那盆餡只能倒掉。

家裏每周都會有不同的記者到訪。有人采訪時,媽媽會換個好看的衣服,畫個眉毛,把頭梳好,發根白發太多的時候,她會染黑頭發。

三

記者來時,爸爸會提前告訴我,我會主動避開。那時的心態是大人正在辦要緊的正事,我應該回避。我幫不上什麽忙,不能再給父母添麻煩。

有媒體曾寫在深圳七年,我一直被要求隱藏身份。記者來家裏,我被要求當衆要叫父母爲叔叔、嬸嬸,不准叫爸爸媽媽。我確實叫過父母“叔叔”和“嬸嬸”,但只有那一次。他們扛這個擔子已經很重了,他們想讓我自由、輕松地過自己的生活。父母曾掩飾我存在的信息,也絕不是因爲重男輕女,而是爲了提高關注度,讓更多人關注我們家庭。

網絡上有些網友覺得對我不公平。但這確實沒有造成對我的傷害。我反而覺得在找弟弟這段漫長的跋涉,我什麽忙都沒有幫上。

無盡的爭吵過後,家裏的氛圍轉爲沉重,壓抑。每個家庭成員都避免提到孫卓,一提到“卓卓”,大家會突然靜默。每年的10月9日,孫卓走失的日子,每個人心裏都會記得,但大家不會交流。有時我會突然想到弟弟,但我不會說。

尋找孫卓從未停止。爸爸的手機一整天都在響,他總在接電話。起初,他貼尋人啓事,後來,他聯系被拐孩子的其他家長,和他們相互依靠。十幾個家長會聚在我們家,他們不會哭鬧,講話聲聽起來克制、冷靜,神情有和父親相似的沉重。有時,他們只是吃飯,有時,他們吃飯後立刻開車出發去外地。

爸爸經常不在家,山東、江西、湖南、湖北、福建、廣東……他跑遍了幾乎中國的所有省份。媽媽急躁,常因爲拖延、磨蹭、丟三落四等習慣問題訓我。我開始寫日記。難過的時候、心裏憋悶的時候都會寫。那幾年寫完了10個本子。

和媽媽最大的一次沖突發生在我在白石洲念六年級時。中午放學後,媽媽在店裏一直唠叨我,沒等到上學時間,我跑去學校門口晃蕩,不想待在家裏。

媽媽氣急了,跑來校門口,推搡著我,把我拉拽著拖回家裏。當時校門口聚集了很多學生,有不少我認識的同學。那種羞辱讓我難堪,我感覺自己的自尊心受到了傷害。跑出家門,跑向附近的大沙河公園。在榕樹下我反複兜轉,想徹底離開,又不知道該去哪裏。

天漸漸黑了,平靜下來後我決定回家。在家門口,我看到兩個警察。爸媽報警了。因爲孫卓的事,警察了解我們家的事,應該是很快趕來幫忙了。

媽媽的眼睛像是哭過。爸爸神情嚴肅,看到我時突然松懈下來。我灰溜溜地躲進裏屋,關上門,躺在床上。我想到爸媽,被愧疚淹沒。如果曾有一絲因爲被忽視的委屈,也在那刻煙消雲散。我知道,他們已經沒辦法承受第二次失去了。

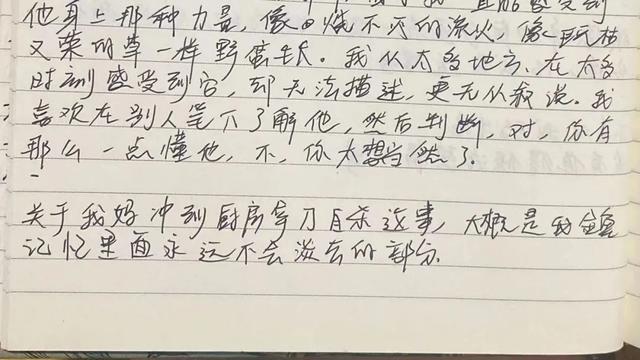

尋找孫卓這14年的跋涉,爸爸一直都是堅強的形象。我沒有看他哭過,他身上有種力量,像燒不滅的流火,像既枯又榮的草一樣野蠻生長。爸爸靠著這種信念堅持下去。14年,他一直用手掌護住這一簇火焰。

和爸爸一同組成深圳尋子聯盟的家長們不少人都找到了自己孩子,孫卓卻遲遲沒有被找到。有一兩次,希望似乎近在眼前,但這希望卻像蓋茨比的綠光一樣,似乎永遠可望不可及。

孫悅日記:他(爸爸)身上那種力量,像燒不滅的流火。受訪者供圖

程明找到的那天,我在日記裏寫,“程明找到了,通過人臉識別和驗DNA,老爸說人臉識別技術很有用,不久的將來……”我不敢寫下去,寫下就有了希望,有了希望就可能會破滅,又要承受多一次的失望。

爸爸和另一名被拐兒童的父親彭高峰關系很好。2011年,彭高峰的兒子彭文樂在江蘇找到。爸爸很開心地去機場接帶回孩子的彭高峰。一群記者圍住他們,爸爸躲在遠處,有記者突然看到我爸爸,問他,“你現在是怎麽想的?”,接著又問,“你是不是希望孩子是孫卓?”

在視頻裏,我看到爸爸坐在凳子上開始大哭。他哭得那麽厲害,他哭得坐都坐不穩了,幾乎從凳子上滑落。

爸爸是個普通人,他也會有脆弱。

四

爲了有更多時間尋找孫卓,爸爸把白石洲的包子店關了,做二房東的生意。

爸爸每租下一棟房子,我們家就跟著搬去那裏管理那棟房子。我們頻繁搬家,深圳各處我們都住過。最遠時我在石岩住,每天走讀,坐公交車需要一個多小時的路程。

房子的布局,牆壁,我房間的模樣,在記憶裏混亂成一片。對“家”,我沒有確定安穩的記憶。

每到一個地方,爸爸一定會給我弄一個書櫃,把我的課外書好好地裝進去。我的日記本,他們也會幫我收好,從沒丟過。

與書櫃一樣被小心保存的,是一個破舊的紙箱。一米高的紙箱裏放著幼時孫卓的衣服,鞋子,書包,玩具,和幼兒園的小被子。後面又加上了拐賣兒童的資料,有孫卓的,也有其他孩子的。

2014年,電影《親愛的》上映。我的同學裏只有兩個好朋友知道孫卓的事,但我覺得和她們一起去會很尴尬,便一個人去看電影。演員張譯的神情竟然真的像我爸爸,那種摧折感、心事重重的樣子讓我想起爸爸的臉。影片結尾,看到爸爸的臉,我哭到從椅子上站不起來。

小弟弟孫輝的出生改變了家庭的低沉氣氛,家裏開始有笑聲。“輝”諧音“回”,名字是時任公安部打拐辦主任陳士渠取的,寄許著對孫卓的期望。但孫輝的降臨沒有打破或者動搖過尋找孫卓的信念,而是給這種信念增加了一層柔軟的力量。如果說我們家是大海上飄搖掙紮的航船,那麽爸爸是桅,媽媽是帆,孫輝是風。孫輝降臨的時候,起風了。

直到二年級,家裏都確保每天接送孫輝上學、上興趣班。“我們班很多同學都是自己上下學的,我也想自己上學,不用人接送了。”記得有一次,孫輝這樣跟我說。

旅行時的孫悅,小弟弟孫輝與父母。受訪者供圖

經過我自己的成長,我覺得有必要告訴孫輝關于孫卓的事。後來,媽媽和孫輝認真地聊過,告訴他我們堅持接送你是有原因的。大人擔心你,就像擔心孫卓的事會重演。孫輝那麽小,卻理解了。

孫輝出生後,我們一家人常一起出去玩,去旅行。傷痛沒有消失,但卻夾雜著快樂和力量感。父母仍然在尋找孫卓,日日找,年年找。如果他們老了,找不動了,我也會接過這個擔子,繼續找下去。

五

我去廣州讀了大學,大二時去歐洲交換。決定出國留學前,我告訴父親各個學校所需的學費,父親永遠的回應都是 “好”。和過去相似,他希望我能在學業上走得更遠。

現在,我在新加坡讀研究生,即將畢業。知道孫卓被找回的消息,我又震驚又高興。12月6日認親儀式上,我通過視頻終于看到他的眉眼,肉肉的,笑起來眼睛彎彎,我也有雙這樣的眼睛。

認親儀式結束後,我和孫卓終于見面。和孫卓視頻聊天前,我有很多問題想要問他。想告訴他我想快點見到你,想問問他過得好不好。他會不會覺得有些壓力,會難受嗎?我想告訴他,慢慢來,有什麽事情就跟爸爸媽媽或者跟姐姐說。

我有那麽多問題想要問他,可一看到他,剛說一句,哈喽孫卓,我是姐姐,我在新加坡,我就已經泣不成聲。反而是他一直安慰我,像哥哥安慰妹妹一樣,他說別哭啦,不要哭,這沒什麽好哭的。很懂事的樣子。

爸爸曾經說,他們三五十個被拐家庭時常聚在一起,不知道該怎麽辦,也不知道該往哪裏去,就像得了癌症的病人。我也想用“癌症”形容這14年來家庭遭遇的痛苦。現在,“癌症”終于被治愈了。弟弟能找回,是我二十三年來最光明的一件事。因爲他,我覺得我此前的人生也都重新變得光明。

這些天,我頻繁夢到孫卓。媽媽說他成績很好,英語沒有理科那麽好。我想寒假回去後我可以給他補課。在夢裏,他終于是長大了的模樣,我坐在他身旁,教他念英語。

新京報記者 楊柳 編輯 胡傑 校對 陳荻雁