趙骥

《民國稀見話劇史料彙編及研究》,趙骥編著,朝華出版社,2020年7月版

我梳理民國話劇史料、尤其是早期的民國話劇史料已有十多年的曆史了。2017年北京學苑出版社出版了七卷本的《民國話劇史料彙編》(第一輯),可以視爲我十余年來搜集話劇文獻階段性的成果之一,這套史料主要彙集了民國時期出版的一批話劇史的著作,如陳大悲的《愛美的戲劇》、歐陽予倩的《予倩論劇》、郁達夫的《戲劇論》、宋春舫的《宋春舫論劇》、熊佛西的《寫劇原理》、余上沅的《國劇運動》、谷劍塵的《民衆戲劇概論》、向培良的《劇本論》、舒暢的《現代戲劇圖書目錄》等18種圖書,當年還獲得了上海戲劇學院的學術成果二等獎。受此鼓勵,本想蹈以覆轍,將民國時期其他一些難得一見的話劇文獻,繼續彙編影印,以期有第二輯、第三輯……

然而,市場風雲變幻,原本的設想竟難以爲繼,只得將殘余的部分束之高閣,以待來日。

2019年,一次偶然的機緣,我有幸結識了北京朝花出版社的汪社長。敘談之間,得知汪社長亦涉足話劇文獻史料之願望,甚是欣慰,遂將我繼續編纂話劇史料的設想和盤托出。汪社長慨然允諾,予以支持,于是便有了這套11卷本的《民國稀見話劇史料彙編及研究》之問世。因爲分屬兩家出版社,故而原先續出第二輯、第三輯的設想只能作罷,而以“新”面目出現。

這套話劇史料,雖冠以“研究”之名,卻無研究之實,僅僅是將筆者多年來搜集、整理史料的一點心得付之卷首罷了。

與學苑版史料相比,這套話劇史料彙編不僅是著作的集成,其中的內容頗爲“龐雜”,既有民國時期的著作,又有民國時期的期刊,更有民國時期隨話劇演出一同推向市場的、難得一見的話劇演出特刊。故而“龐雜”,便成爲這套史料集的一大特點。

民國時期的話劇,特別是早期的話劇,與中國傳統的戲曲之間有著難以割舍的天然關系。從現有的史料來看,作爲舶來品的話劇在輸入中國之後,最早與之發生關聯的群體有二:一類便是戲曲演員,一類則是新式學堂的學生。

戲劇演員在中國傳統社會的地位,一向低下。歐陽修在《新五代史》中那篇著名的《伶官傳》序言中,十分露骨地寫道:“數十伶人困之,而身死國滅,爲天下笑”,將後唐的覆滅歸咎于後唐莊宗對于伶人的寵幸。故而伶人的社會地位越發低下,不得與平民同藉,更不能上學爲官。晚清之際,西風東漸,伶人的社會地位和影響亦悄然地發生了細微的改變,一批有識之士或宦海沉淪之人,開始涉足伶界,謂之“下海”,其演劇的內容與傳統的曲目迥然不同,開始關注社會現實問題,如《哭祖廟》《波蘭亡國慘》等。以“伶聖”而著稱于時的汪笑侬,便是這一時期的代表人物。庚子事變,國家危難,汪笑侬深感傳統劇目過于脫離現實,與國事無補,遂和陳去病等創辦了雜志《二十世紀大舞台》,倡言戲劇改良,宣傳救亡圖存的愛國思想,《民國稀見話劇史料彙編及研究》便收錄了這份雜志。

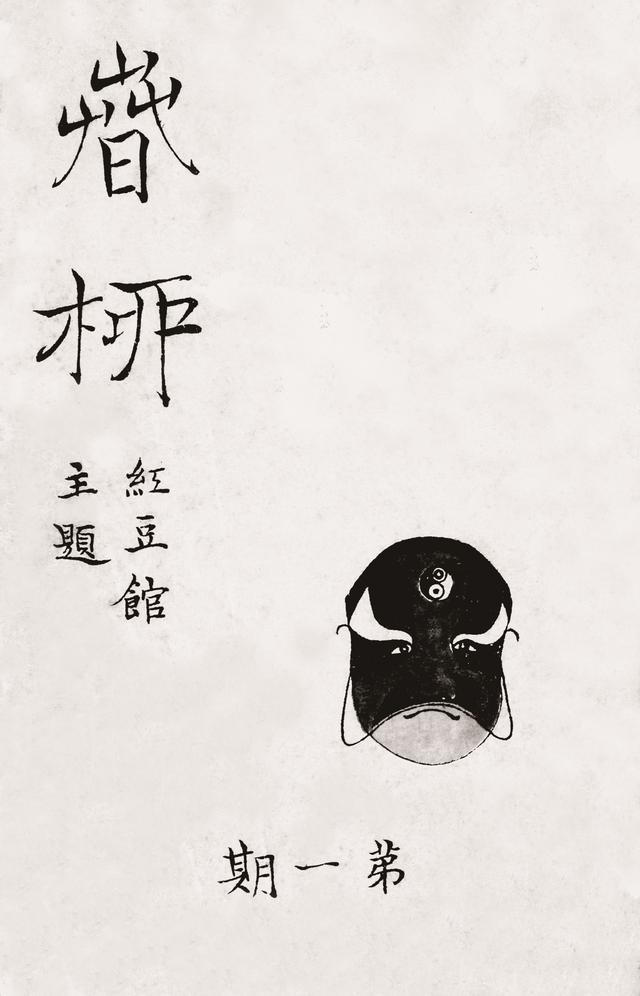

《二十世紀大舞台》是我國近代第一種以戲劇爲主的文藝期刊,它以“改革惡俗,開通民智,提倡民族主義,喚起國家思想”爲宗旨,反對清朝統治、反對帝國主義侵略的民族民主革命立場十分鮮明,原定月出兩冊,孰料刊行兩期後即遭清廷查禁。

《二十世紀大舞台》從創辦到被查禁,都與《警鍾日報》有著很深的淵源。陳去病在擔任《警鍾日報》主編期間,與汪笑侬結識。汪笑侬在上海積極從事戲曲改良運動,曾上演新劇《瓜種蘭因》《桃花扇》等,以戲曲喚醒民衆。陳去病對《瓜種蘭因》尤爲推崇,並從中得出“非結團體,用鐵血主義,不足以自存”的結論。在其主編的《警鍾日報》上,先後發表了《劇壇之新生面〈瓜種蘭因〉》《記續演〈瓜種蘭因〉新劇》《〈瓜種蘭因〉新戲班本之出現》等文章,並連載了《瓜種蘭因》的劇本,且爲其作序。陳去病對汪笑依本人也評價極高,認爲他“于辛醜編《黨人碑》新戲,實爲演劇改良主義之開山”。陳、汪二人志趣相投,遂聯手創辦《二十世紀大舞台》,社址設在《警鍾日報》報社內。在《〈二十世紀大舞台叢報〉招股啓並簡章》中,陳去病言道:“同人痛念時局淪胥,民智未迪,而下等社會尤如睡獅之難醒,側聞泰東西各文明國,其中人士注意開通風氣者,莫不以改良戲劇爲急務。梨園子弟遇有心得,辄刊印新聞紙報告全國,以故感化捷速,其效如響。吾國戲劇本來稱善,幸改良之事茲又萌芽,若不創行報紙,布告通國,則無以普及一般社會之國民,何足廣收其效,此《二十世紀大舞台叢報》之所由發起也。”

《二十世紀大舞台》可以視爲近代中國以戲劇啓迪民智、以期改良社會之開端,盡管只發行了兩期,但行銷甚廣,香港、日本、新加坡等地均有銷售,是近代中國一種十分重要的戲劇刊物,孫中山在香港創辦的《中國日報》,專門載文介紹《二十世紀大舞台》,稱贊其“精神高尚,詞藻精工,歌曲彈詞,自成格調,讀之令我國家、民族之思想,悠然興發”。本彙編所收錄的《二十世紀大舞台》及其他文獻,選本精良,又經後期數字化處理,雖時逾百、數十年,卻依然清晰可鑒,此爲本彙編特色之一。

晚清民國,話劇傳入中國之後,遂開始與中國的本土文化進行著深度的融合。由于中國民衆欣賞傳統戲曲的曆史慣性以及中西方之間的文化差異,西方話劇在進入中國之後,便不斷地與中國傳統戲曲相碰撞,所産生出的火花不僅在于使近代中國社會對于西方舞台裝置技術的歎爲觀止,而且在思想認同方面亦很大地改變。這種改變之顯著的代表,便始于新式學堂的學生演劇。

學而優則仕的思想長期以來,一直深深地紮根于中國社會的知識階層,科舉入仕成爲讀書人唯一的晉升出路。優伶一途,則爲仕人所不齒。上海開埠以來,多元的文化及價值觀,深刻地影響著上海市民社會,對于新式學堂的青年學生,影響尤大。這批學生最先接觸話劇是緣于語言學習的課堂教學,朱雙雲在《新劇史》中道“約翰書院學生于耶稣誕日,節取西哲之嘉言懿行,出之粉墨,爲救主複活之紀念……然所演皆歐西故事,所操皆英法語言”。盡管有著語言方面的障礙,然而這種全新的藝術形式,仍然深深地吸引青年學生。當老師在課堂上問及學生將來的志趣時,有的學生便凜然地宣稱自己將來要做一名戲子。正是這種思潮的影響之下,學生粉墨登台,成爲當時社會的一種新聞和時尚。在早期學生演劇的曆史中,由于史料之匮乏,我們對于早年在浦東三林塘中學就讀的周維新,便知之甚少。

民國初年,爲伶人出專輯,成爲一種時髦,柳亞子先生便出資爲其欣賞的旦角馮春航和陸子美出版了個人專輯——《春航集》和《子美集》,這兩本專輯是反映晚清民初身居戲曲、新劇雙棲演員的重要史料。

《春航集》,民國二年(1912)由上海廣益書局出版,分爲上下兩冊。上冊卷首刊有攝影二十二幀,爲馮子和的便裝或戲裝單人照,多以女裝爲主,之後是《文壇》《詩苑》《詞林》《劇評》四編;下冊有《劇史》《雜纂》兩編,另有《附錄》《補遺》。上冊的《詩苑》編中共有詩作73題148首,其中的《海上觀〈血淚碑〉贈春航》七絕兩首、《海上重觀〈血淚碑〉賦贈春航,即柬劍華南土四律》七律四首等詩作,尤其值得關注。《血淚碑》即爲馮春航改編的時裝劇,講述男女主人翁石如玉、梁如珍之哀婉曲折的愛情故事,頗受時譽。1916年,民鳴社因故暫歇,劉鐵夫遂邀請王無恐和京劇名旦馮春航,利用民鳴社的諧音,組織“明明社”,上演新劇。1916年5月31日《新聞報》的廣告稱,“特請擅長新劇之第一名旦馮春航……擔任兩處劇務,駐滬演新劇,去甬則舊劇也”。可見早期話劇其時,戲曲與新劇藝人之間並未有明晰之界限。

《春航集》的主人馮子和(1888—1941?),名旭,字旭初,號春航,別號晚香庵主,祖籍江蘇吳縣。其妻周雲,系梆子大王四盞燈(周詠棠)之妹。馮子和自幼隨父馮三喜學藝,三喜是北京四喜班的台柱,工青衣花旦,後改老旦。馮子和九歲時在上海拜夏月珊爲師,又曾向時小福、路三寶等問藝。十二歲正式登台,一舉成名。因相貌與著名青衣常子和相似,故被譽爲“小子和”。辛亥革命時,曾參與攻打江南制造局的戰鬥。馮氏主張戲劇改良,以社會教育爲己任,苦心求學,曾入育才公學,研習英語、西洋歌曲和鋼琴,並舉辦春航義務學校,曾加入南社。

《子美集》,民國三年(1914)由上海《生活日報》社出版。《子美集》分爲《題辭》《甲編》《乙編》《丙編》《丁編》和《後序》幾部分,刊有柳亞子的《〈血淚碑〉中之陸郎》《磨劍室劇譚》、雪泥的《陸子美小傳》《論子美》、靈水的《評〈家庭革命〉》《記子美語兩則》、小鳳的《我本荒唐室戲話》等文。

陸子美(1893—1915),江蘇吳縣(今蘇州)人,名遵熹,字煥甫,以號行,南社社友。畢業于江蘇師範學校,後投身新劇活動,擅演悲旦,曾與馮子和合演《血淚碑》,同爲柳亞子所賞識,名重一時。《紅鸾禧》《恨海》《家庭革命》等劇,均爲其代表作。柳亞子有《梨雲小錄》,以記載與陸子美遇合之因緣,並爲其刊行《子美集》。陸氏卒後,柳亞子又撰《陸生傳》,刊《南社叢刻》第十四集。

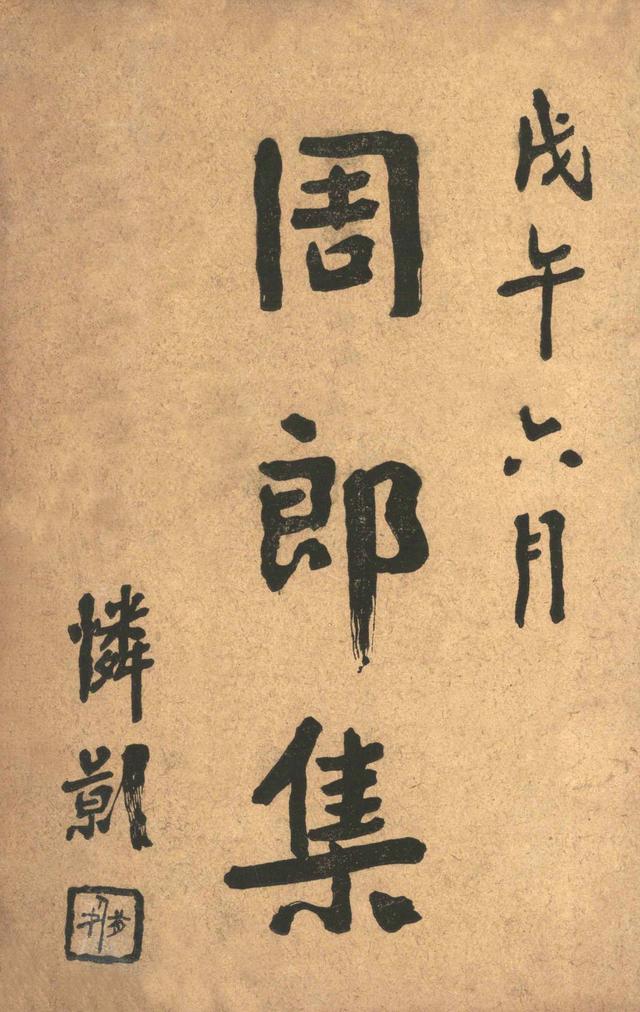

本彙編收錄的《春航》《子美》兩集,彙集了京滬多家館藏之版本,是目前可見的最爲清晰的版本,對于研究早期雙棲劇人,是十分難得的史料。而本彙編中所收錄的《周郎集》,則更是早期話劇史料中極其罕見的文獻。

周郎何許人也?周郎即周維新,是中國早期學生演劇運動中十分重要的一員,卻因史料之匮乏而長期缺乏重視。《周郎集》初版于甯波,因流傳不廣,國圖、上圖、首圖等大館均無館藏,故而其史料價值,尤其珍貴。不僅如此,《周郎集》亦是迄今爲止唯一一部武生的專輯,全書分爲《序文》《題辭》《詩詞》《傳贊》《劇評》《記事》《劇話》《跋》幾部分,記述了當時以武生而名重一時的周維新的演劇生涯。

周維新,生卒年不可考,是當時新舊劇兩界著名的武生,據汪優遊回憶:“周維新——他是開明會的唯一紅角,因爲他能唱孫調,能揮單刀,當時演戲就愛挂正牌,愛寫大名字,做了職業演員以後,直到現在還是有這種脾氣”。“周君維新,豐姿翩翩……其聲名早播社會,顧曲家更爲欣慕。偶一登場,座無容足之地。而君亦不輕演,必關于公益,或遇知者,始允現身說法。”朱雙雲在《三十年前之學生演劇》一文中,對周維新的演技,亦大加稱贊:“至《一劍憤》之作,更別有原因在。時京劇名伶夏月潤,方以‘跳六只枱’及‘舞真刀’,享盛名于海上。南洋公學上院學生張椿齡,長于運動,尤擅‘跳遠’;而三林塘強恕學校學生周維新,又善舞真刀。欲使二君所長之技,諸戲劇,與月潤相抗衡,乃取豫讓漆身吞炭故事,寫成一劇,名曰《一劍憤》。舉凡‘上欄杆’(舊劇術語即盤鐵杠)‘耍真刀’‘跳六只枱’等種種武術,胥納諸劇中,于紀元前四年六月,假天仙茶園演出。”(朱雙雲的這篇文章收錄在1940年創刊于重慶的《學生之友》三卷六期的《戲劇專輯》上,作者以其自身早年之親身經曆,詳細地記述了早期上海學生演劇的主要線索和重要人物,可彌補其于世紀之初撰寫的《新劇史》之不足。文中所涉及的內容對于中國早期話劇史的研究具有極高的史料價值,是早期話劇史研究重要的稀缺文獻。該雜志不易查閱,本彙編亦收錄之。)

《周郎集》書前精美的銅版插圖,爲我們提供了難得一見的周郎肖像。

《子美》《春航》《周郎》三集,與此前筆者校勘的《新劇史》《新劇考》和《新劇考證百出》,共同構成了中國早期話劇史料“三集”“三新”的之框架,值得高度重視。

本彙編中收錄的《春柳》《菊部叢刊》《俳優雜志》,亦民國早期重要的戲劇文獻,這些期刊從另一側面反映出早期話劇與戲曲交彙融合的成長曆程。

《春柳》,1918年12月創刊于天津,主編爲李濤痕(即春柳舊主),留日期間曾爲清國留學生在日本東京所組織的新劇團“春柳社”社長。李濤痕本名李文權,又名李道衡,1878年生于北京,曾應鄉試,參與變法,就讀于京師大學堂。後放棄缙紳之途,改爲“研究—致富之路,以爲根本”,興實業以救國。1910年十月在東京創辦《南洋群島商業研究會雜志》,1912年更名爲《中國實業雜志》,1917年8月回國後將《中國實業雜志》移至天津出版,其社址與《春柳》雜志相同。留日期間,李濤痕曾參演春柳社部分新劇中的角色,其後又倡導、組織春柳社的新劇演出,主張戲曲與國家進化有關,強調戲曲針砭社會的作用,提出改良戲曲的主張。他以《春柳》雜志爲春柳社的繼承者,故以“春柳舊主”自居,並在刊物上用李濤痕和“春柳舊主”的名義發表了《春柳社之過去譚》《論今日之新戲》等文,是研究春柳社的重要文獻。該刊物中收錄了不少民國早期的話劇劇本,如《一縷麻》《一念差》《曼倩偷桃》《姮兒》《史劇烏江二幕》《新村正》等。

《俳優雜志》創刊于民國三年(1914)九月二十日,主編馮叔鸾。主編馮叔鸾(1883—?)是當時有名的京劇評論家,名遠翔,字叔鸾,筆名馬二先生,室名嘯虹軒。1913年任《大共和日報》主筆,開始用“馬二先生”的筆名在《大公報》《時事新報》上撰寫劇評。

《俳優雜志》是專門的戲劇刊物,設有《論著》《評論》《腳本》《紀載》《雜錄》等欄目,內容涉及戲劇論著、新劇評論和名伶介紹,並刊有馮叔鸾所作的新劇劇本《夏金桂自焚記》,鏡若、冷眼等撰寫的文章以及評論挪威易蔔生的著名劇作《伊蒲生之劇》和劇論《新舊劇根本上之研究》《自由演劇之將來》《演劇之等級》等文章。該刊對戲劇界的消息以及動態也做出了詳盡的報道,如《一年來新劇進行之狀況》《嘯虹軒觀劇閑譚》《孫菊仙興複不淺》《新民社之社會鍾》《春柳劇場之蘭因絮果》等文。

該刊發表戲劇評論及演出評論,介紹戲劇藝術家,解釋京劇術語,刊登名伶行蹤和演藝消息是我們了解早期戲劇社團與戲劇狀況的重要資料。另外,卷首還刊有世界腳本著作大家伊蒲生肖像、本雜志社主任文學家嘯虹軒夫婦合影,報道了辛亥革命後新民社、春柳社等有影響的新劇團體動態。

1918年11月,由上海交通圖書館出版的《菊部叢刊》,亦是民國早期重要的一部綜合性戲劇文獻,內容涉及戲曲和新劇兩大部分,全書分爲十二個編目,分別爲:(一)霓裳幻影、(二)劇學論壇、(三)歌台新史、(四)戲曲源流、(五)梨園掌故、(六)伶工小傳、(七)粉墨月旦、(八)舊譜新聲、(九)藝苑選萃、(十)騷人雅韻、(十一)俳優轶事、(十二)品菊余話,約五十萬字。該書收錄清末民初分散刊載于上海各報刊雜志上的大量劇評、劇史研究文章和劇本。以京劇爲主,兼及梆子,昆曲、新劇和曲藝。其中《霓裳幻影》刊有汪桂芬、譚鑫培、陳德霖、王瑤卿、袁寒雲、梅蘭芳、汪笑依等名演員及票友照片一百幅;《劇學論壇》收錄了論述戲劇改良文章,《歌壇新史》收姚民哀《南北梨園略史》等戲劇史論文;《戲曲源流》收錄了考據劇本故事源流的文章;《梨園掌故》則專記梨園趣事習俗;《伶工小傳》收有清末民初獻藝于上海舞台的一百三十三位藝人傳略;《粉墨月旦》爲一劇一評;《舊譜新聲》則專收劇本,其余如《藝苑選萃》《騷人雅韻》《俳優轶事》《品菊余話》等部分,均爲雜談和贈答詩文。該書收羅宏富,被視爲了解清末民初上海京劇曆史的史料專集。該書初版之後,又于1922年11月再版。

20世紀的頭十年,中國的戲劇文化受到西方戲劇藝術的影響頗深,《菊部叢刊》出版于五四新文化運動之前,主編周劍雲一方面倡導“戲劇既爲社會教育”之宗旨,另一方面又主張對戲劇運動采取寬容的態度,“各具眼光,見仁見智”。他的序言中闡發了辦刊的“微旨”:“吾聞歐洲一劇編成,必先試習,遍邀新聞記者、文人墨客之富于劇學者,臨場參觀,一再增損,始敢啓演。其重視戲劇也如此,吾願吾國梨國子弟、評劇諸君鹹知此義。自茲以往,聯合有志戲劇者,組織評劇俱樂部,質疑問難,商而後行,不可有成見,不可無定見,細節雖不必盡同,大端要不能違背。”

主編周劍雲(1893—1967),原名江潮、華熙,字劍雲,別號醒夢,室名劍氣淩雲樓,自號劍氣淩雲樓主,筆名劍雲,安徽合肥人。幼年就學于尚賢堂及江南制造局兵工中學,中途辍學。來滬後做過愛俪園藏書樓主任、新民圖書館編輯等。1916年出任《新世界》主編,1920年五月創辦《解放畫報》,1921年春辦《春聲日報》;1922年與鄭正秋、張石川等發起組織了明星影片股份有限公司,從事電影事業,成爲現代著名的電影企業家。

《新劇雜志》是本彙編中收錄的較爲“純粹”的話劇文獻。

《新劇雜志》是民鳴新劇社的機關刊物,1914年是中國早期話劇運動的第一個高峰期,上海各主要新劇團體之間的商演競爭,尤爲激烈。早在1913年9月,鄭正秋首創新民新劇社,揭開了新劇商演之序幕。曾與之合夥的經營三、張蝕川等,見經營新劇,獲利頗豐,便向鄭氏提出“分潤”的要求。在遭鄭氏拒絕之後,經、張等人以重金收場新民新劇社的主要演員,另起爐竈,成立“民鳴新劇社”,與鄭氏的“新民新劇社”分庭抗禮,從而形成了新劇史上“癸醜中興”之局面。新、民兩社不僅在演劇方面全面競爭,還十分關注輿論,各自創辦了刊物,作爲對外宣傳之工具。1914年初春,夏秋風、張蝕川、許嘯天等在上海籌建了《新劇雜志》社,創辦民鳴社的機關刊物《新劇雜志》,與新民社主辦的《戲世界》報全面抗衡。

該刊僅發行兩期,分別由瘦月、菊農題寫刊名,其終刊的原因不詳。《新劇雜志》主要的欄目有:《圖畫》(照片)、《言論》《月旦》《傳記》《商榷》《紀事》《劇史》《小說》《腳本》《藝府》《雜俎》等,主要刊登了民鳴社演出的中外新劇劇照、關于新劇發展問題討論的理論文章、劇評與劇史,此外也登載新劇人物專題、外國戲劇介紹、舞台設計概況以及部分劇本、小說和上演劇目的劇情介紹等內容,較重要的有江季子的《論新劇》、許嘯天的《我之論劇》、柳亞子的《磨劍室劇譚》、王瘦月的《新劇進化論》等。發表的新劇劇本主要有大悲的《浪子回頭》、掬泉的《博愛團》、許嘯天譯的《白牡丹》等。

《新劇雜志》以“昌明新劇而爲之基礎”爲辦刊宗旨,是難得一見的中國早期話劇專業刊物,雜志中刊登的文章較爲理性地反映了民國初年新劇界的現狀和發展趨勢,是研究初創期的中國話劇不可缺手的第一手資料。其內容主要特點概況有三:第一,強調新劇的啓蒙作用,如創刊號的祝賀歌詞、幾篇序言和《言論》中《新劇與道德之關系》《新劇與文明之關系》《我之論劇》等篇,對于新劇在開啓民智和社會功用方面持有的肯定態度是非常明顯的;第二,展示新劇成果,除了當時新劇大量演出劇照,還對主要新劇人如王鍾聲、陸子美、吳稚晖等做了傳記,諸如《一年來上海之新劇》《新劇公會成立記事》這一類文章,所披露的一些話劇史料也彌足珍貴;第三,探討新劇理論,主張積極開展劇學研究、劇評工作、劇史(新劇的故事梗概)撰寫、新劇活動等。該刊的《言論》《商榷》《月旦》欄目各文可謂百家爭鳴、精彩紛呈。第一期《劇史》欄目所列二十余出新劇故事梗概,可見當時新劇劇目之一斑。此外,《新劇雜志》還以一定篇幅刊載了“亞細亞”和新民公司的許多圖文資料,較爲真實地記錄了中國最早一批電影故事片的拍攝經過、故事梗概及相關工作照,暫且沒有更權威、詳細的史料可替代。同時,本刊也登有不少廣告,具有一定商業性。

值得注意的是,中國早期話劇初興之際,尚未建起並完善的演劇體系,“劇本荒”一直都是各新劇團體普遍面臨的問題。除極少數新創作的劇本之外,各新劇團體幾乎都將注意力放到了小說改編這一途徑上來,故而《新劇雜志》收錄了一定數量的小說和腳本,如《癡情地獄》《影裏情郎》《女丈夫》《蜀道魂》《夢遊述異》《新投筆記》《雙魂》《遊春少年》《白牡丹》(腳本)、《浪子回頭》(腳本)、《鬼婿》(譯本)、《馬上女兒》《綠窗恨》《博愛團》(腳本)等,爲我們今天深入了解民國初期新劇的演出史,提供了詳實的史料,殊爲難得。

筆者在彙編此套話劇文獻時,十分注重中國早期話劇之成長、發展與中國本土文化相結合的過程。筆者以爲中國話劇的源頭在中國,且中國話劇的發展是一個漸進的過程,並非一蹴而就。留日學生所組織的春柳社,僅僅是中國早期話劇運動激流中的一朵絢麗的浪花,並非是一個標志性的曆史事件,更不能視爲中國話劇的開端或起源。春柳演劇,不論是演劇的主體人物、演劇的動機和演劇的形態,都與中國早期學生演劇血脈相通,渾然一體。唯一不同的是,當時國內的多數學生演劇,尚沒有條件在設施完善的大劇場進行。“春柳舊主”回國後創刊的《春柳》雜志,其主要內容亦以戲曲爲主。當時在日演劇的核心人李叔同,其本人便是一個戲曲的愛好者。筆者曾在今天上海交通大學的博物院內,找到了當年李叔同在南洋公演的學籍登記表和考試卷,並獲悉擔任李叔同的國文課講師的陸爾奎,就是日後春柳社的主要成員陸鏡若之父。因此,筆者有理由推斷,當年名噪一名的南洋公演學生演劇,李叔同即便未參與其中,亦應有所耳聞。日後,他與陸鏡若在春柳社同台演出,絕非巧合。筆者在整理早期話劇文獻時,在某日的《時報》中發到一則記錄春柳演劇的文章,其中多處提到那場在東京的演出中,伴有京調、皮簧的唱腔。再如京劇大師馮叔鸾創辦的《俳優雜志》中,其卷首的插圖就收錄了易蔔生的照片。這些文獻資料,可以在相當程度上佐證中國話劇之濫觞,是一個漸進的過程,是一個舶來品與中國本土戲曲相互影響的過程,此爲本彙編特色之二。

本彙編還收錄了一批民國時期的話劇演出特刊和戲劇雜志專刊。

民國時期的話劇演出,時常發行演出特刊,刊有劇照、劇情簡介和劇中人物及扮演者的介紹、評述等,較演出說明書更爲詳盡,以期引起市民觀衆的觀劇興趣,提高上座率。這類文獻是民國時期見證話劇運動的“活化石”,可遇不可求。本輯史料彙編中收錄了《洪水特刊》《上海業余話劇界慈善公演紀念冊》《中法劇藝學校第一次實習公演》《海國英雄鄭成功特刊》《江州泣淚記》《天羅地網公演特刊》《清明前後特刊》《萬世師表公演特刊》《大雷雨》《業余劇人第三次公演:〈欲魔〉〈大雷雨〉〈醉生夢死〉三大名劇特刊》《夜上海》《黃花岡》《武則天》《升官圖》《山城故事》《密支那風雲》《楚霸王》《草莽英雄》《戲劇春秋》《上海灘之夜潮》《董小宛特刊》《綠寶劇場紀念特刊》和《上海屋檐下》,共23種。

演出特刊是一個時代的特定産物,深深地镌刻著時代的烙印。上海“孤島”時期的話劇,一直以來都是話劇史研究的熱點,然所涉及的內容無出于伶的劇藝社之右,其他的演劇團體鮮有提及。本彙編中所收錄的《洪水特刊》,便是孤島時期頗受爭議的曉風劇社的首演。1937年底,于伶(1907—1997)以留守在上海的第十二演劇隊的部分成員作爲班底,成立了青鳥劇社,于1938年元旦在上海新光大戲院公演了曹禺的《雷雨》,之後又上演了《日出》《大雷雨》《不夜城》《女子公寓》等。但三個月之後,青鳥劇社便因內部糾紛和經濟問題于同年4月解散。隨後分化曉風劇團和上海藝術劇團。而曉風劇團又因涉嫌日僞背景(史稱“曉風事件”),僅上演了《洪水》《武則天》兩劇後便解體,上海藝術劇院也因租界當局拒絕登記而被迫終止。1938年7月17日,于伶、李健吾、吳仞之等在中法聯誼會趙志遊的幫助之下,以中法聯誼會戲劇組“主催”之名,成立了上海劇藝社。當時的上海租界,形勢十分複雜,爲了取得合法的身份而不得不借用洋人的名義,亦屬無奈之舉。

劇藝社成立之初,並沒有立即進行公演,而是不定期地進行業余公演和星期日早場的實驗公演。1938年7月初,劇藝社首次公演的劇目根據法國名劇《托帕茲》改編的《人之初》,第二次公演羅曼·羅蘭《愛與死的搏鬥》。同年年8月在璇宮演《夜上海》之後,劇藝社正式改爲職業劇團。1939年底,劇藝社遷入辣斐花園劇場繼續公演,直到1941年底劇藝社解散,正真進行商演的時間僅三年多一點。

而與劇藝社同時期的綠寶劇場,則從1938年始一直持續到1944年底,是孤島時期上海話劇商演曆時最久的一個劇社。本彙編所收錄的《綠寶劇場紀念特刊》,真實地記述了綠寶劇場開幕時的盛況。

綠寶所處的時代,與劇藝社完全相同,時至今日,我們很難去比對兩者在演劇方面的長與短,單從持續演出的時間上來判斷,綠寶相較劇藝社,略勝一籌。更爲重要的是,當孤島的局面因太平洋戰爭而打破之後,劇藝社旋即解散,而綠寶依然頑強地存在著。盡管從綠寶的人員構成上來看,綠寶不帶黨派傾向,是完全商業化的演劇組織。其六年多不間斷的演劇生涯,在上海市民社會中所起到的作用和影響,是不應被低估甚至是忽略的。

綠寶劇場由于長期上演話劇,又地處上海南京路繁華的鬧市區,漸漸成爲上海話劇演出的中心之一,甚至與老牌話劇劇院卡爾登相抗衡的劇場。“海上所有劇院,大都昔時所建,觀衆殊感不適,雖黃金之富麗,卡爾登之簡潔,亦系電影院所改建……綠寶劇場爲新新公司所主辦,專演高尚話劇。開幕以來,營業日盛”。

由于綠寶劇場地處市中心,除上演話劇之外,還承擔著許多關愛兒童、救助難民的社會公益性活動,如1939年的兒童節就在新新公司的綠寶舉行。“本屆兒童節,南京路新新公司特別優待小朋友將各部貨品特價發售,四樓綠寶劇場連日舉行遊藝會,雖值陰雨,仍極踴躍。昨日到會兒童,一律奉送申報兒童特刊、海甯洋行糖果、美術格言書簽及兒童節紀念章”。

上海進入“孤島”時期之後,大批難民湧入上海。新新公司爲了赈濟難民,時常在綠寶舉行赈災義演。“新新公司對于救濟離民事宜,素具熱心。現該公司附設綠寶劇場,昨日(十二日)義務公演名劇《出山泉水》,所收券軟悉數移送難民協會,作救濟難民之需。該公司熱心公益匪淺,聞成績甚佳”。

四十年代初,綠寶已成爲改良新劇演員聚居的淵薮。據《略述文明戲人才》一文道:“近年以來,文明戲已是漸歸淘汰,而大部分的演員,似乎都歸並到了話劇隊裏去。劉一新和陳秋風的在綠寶,就是個例子。講到文明戲人才,也委實大有人在,近十年來,旦角人才産生最少,在文明戲班中,能夠強差人意的旦角,只一王雪豔而已。現在雪豔在綠寶,已成爲話劇化的演員了”。

民國時期的期刊,在其發行過程中,時常會不定期地推出各種特刊,如《新青年》之“易蔔生號”(第四卷第六號)、“戲劇專號”(第五卷第四號);《天下文章》之“戲劇電影專號”(二卷一期);《學生之友》之“戲劇專輯”(三卷六期);《萬象》之“戲劇專號”(第三年第四期)等,均屬難得一見之文獻。《萬象》專號中刊登了如黃佐臨的《話劇導演的功能》、著名“話劇皇帝”石揮的《“舞台語”問題》、上海“四小導演”之一的胡導的《演技上的情感真實性》、“四小導演”之一的吳仞之的《雜感隨筆談舞台光》、章傑的《漫談中古時期的歐洲戲劇》等;《學生之友》專號中刊登了陳瘦竹先生翻譯的《戲劇之意義》、張駿祥的《劇評人》、辛學毅的《話劇公學檢計:記南開怒潮劇社演出的檢討大會》、徐春霖執筆的《綜論抗戰話劇的布局》、醒民的《〈雷雨〉裏的“風波”》和朱雙雲的《三十年前之學生演劇》等文;《天下文章》專號中刊有夏衍的《人、演員、劇團》、郭沫若的《專家的態度》、潘孑農的《感不勝感:爲紀念複活的戲劇節而作》、熊佛西的獨幕劇《新生代》、沈浮的四幕劇《金玉滿堂》等劇本。此外,這一期還刊登了早期話劇運動創始人之一的朱雙雲先生的遺作《我與戲劇的關系》及朱雙雲先生身前同事趙太侔所寫的《悼朱雙雲先生》一文。除此之外,還有夏白的《談新歌劇的創造與舊劇改革問題》、張季純的《給演員的三十五則備忘錄》、章泯的《演員——創造的藝術家》、趙銘彜根據瓦克唐果夫筆記所翻譯的《瓦克唐果夫與史坦尼初晤》等文,此爲本彙編特色之三。

筆者編纂這套話劇史料彙編,其目的是爲了使話劇史的研究能夠在充分重視史料的基礎上,深入發掘話劇史研究的新領域。一直以來,話劇史料的是話劇史研究中最爲薄弱的環節。話劇史研究中很多懸而未決的問題,大多都因爲史料之缺乏。

關于早期話劇——亦即文明戲(新劇),在話劇史中的地位頗低。“文明戲”在相當程度上含有貶義,是後世話劇研究者對于早期話劇的一種批判。文明戲的主要“罪狀”之一,便是沒有劇本,沒有按照現代話劇的排演體系進行演出。由本彙編所收錄的史料可知,早期的話劇從一開始便有劇本,如《新劇雜志》《俳優雜志》中,便收錄了不少那個時代的話劇劇本——當時稱之爲腳本。顯然,文明戲受指責的罪狀之一,在詳實的文獻面前失去了批判力。事實上,處于萌芽階段的早期話劇在被引入中國以後,能否在中國立足站穩,在相當程度上不取決于話劇本身,而取決于話劇的受衆面——廣大的市民階層。西方的話劇是在成熟的資本市場動作和生存的,當其進入中國社會之後,中國相當不完善的資本市場和市民社會,對于舶來品的話劇而言,多少有些“水土不服”。因此早期西方殖民者所從事的業余演劇,對于中國市民社會的影響,僅限于令人耳目一新的舞台裝置、燈光布景等,至于演劇的內容則因爲語言的障礙而難以理解。因此,中國人對于西方話劇最初的接受,並不是話劇本身,而是劇院格局、燈光布景等技術層面,于是一座座冠以某某“舞台”的新式劇院在上海灘拔地而起,鱗次栉比,成爲上海嶄新的文化地標。然而中國人對于戲劇的審美情趣,則有其根深蒂固的傳統,絕非一朝一夕便能改變。自日本留學歸國的陸鏡若等人,以春柳舊人自居,組建春柳劇場。在1914年轟動全上海的六大新劇團體聯合公演的活動中,對于其他團體的演出抱以輕視的態度,甚至一度拒絕參加聯合演出。然而,中國新劇商演市場的運作規律,很快便讓陸鏡若等低下了高傲的頭顱,不得不與其他新劇團體“同流合汙”,除了《家庭恩怨記》《社會鍾》《猛回頭》等保留劇目之外,也上演了《花子拾金》《余興》等舊派歌劇和一些諸如《風流果報》《妾斷腸》《新新十八扯》等“下流”的劇目,以迎合觀衆。可見,早期話劇的商演市場,遠比用簡單的意識形態分析法而複雜得多。對于中國早期的話劇商演,由于諸多的史料有待深入發掘,尚不易過早地下結論性的判斷。

同樣,對于這些新發掘出來的腳本,我們更不能簡單地推斷早期話劇的演出是完全“有本”可依的。這一時期的劇本,帶有過多的文學色彩,其主要的作用還是在于告知演員全劇的故梗概,與“幕表”的作用不分仲伯。而以幕表作爲劇目排演的主要形式,明顯是受到中國傳統戲曲的“充分影響”。這種以演員爲演劇主體的演劇形式,自早期話劇形成以來,一直是話劇商演的主要形式。經過二三十年代的不斷改進,逐步形成了所謂的“通俗話劇”“高尚話劇”等,且演出的場地亦從專門的劇場進入了遊藝場所,如大世界的“優美女子新劇”、導社新劇、尚樂社的“高尚話劇”、新新屋頂花園的鍾社話劇等,直到孤島時期的綠寶劇場。可以說這種以演員爲主體的演劇形式,占據了中國現代話劇演出史的半壁江山,尤其值得重視。上世紀六十年代上海的方言話劇彙演,在相當程度上可以視爲這種演劇方式的一次總結。不幸的是由于曆史的原因,這次彙演亦成爲這種演劇方式的終結。

與傳統的戲曲相較,話劇的曆史短暫的可憐。而話劇的形成和發展,恰值近代中國社會面臨著巨大的變革,清廷的覆滅、北洋軍閥、民國黨政權的建立、抗日戰爭和解放戰爭,都對中國話劇運動産生了重大的影響。也正因爲此,話劇的文獻不成體系,且散失、遭破壞的程度令人難以想象。當年的西南八省劇展中,曾有一個話劇文獻展。當時陳列于展櫃中的文獻,大都不知去向。因此,重視和加強話劇史文獻的發掘、輯錄和整理,本該是話劇史研究中的重點課題,卻因各種原因一直未能得到應有的重視,殊爲憾事。

話劇史不僅從屬于意識形態範疇,也從屬于史學領域。倘若我們能以社會學的方法,以曆史的眼光對其重新加以審視,那麽我們的話劇史研究,將會呈現出另外一道亮麗的風景。

責任編輯:黃曉峰

校對:張豔