一場新冠疫情,改變了人們的2020,也徹底顛覆了全世界人們的生活。每天瘋狂上升的全球確診人數、醫院裏穿著防護服徹夜抗疫的身影、病房裏此起彼伏的咳嗽聲,離我們很近,卻又很遠。

沒有親身經曆過的人,根本不懂新冠的可怕,不懂那種被命運扼住喉嚨的恐懼。

一位在新加坡求學的中國留學生,就親身體會了新冠肺炎的恐怖。一個月前的他,還是健康男青年一枚,每天4餐,外加零食水果不在話下。

3月19日,他出現症狀,渾身不舒服,整晚都沒睡著。20日早上,開始有輕微感冒的症狀,但沒多想。到下午,他感覺肌肉和關節刺痛,直覺告訴他,風雨將至。

不好的預感永遠不會出錯,20日晚上,他開始發燒,伴隨全身無力、毫無食欲。正值學校考試假期,宿舍剩他一人。

燒到連離宿舍100米遠的小超市都走不到了,靠著外賣和自備的退燒藥,他硬是撐了3天。3天後,他收到學校發的緊急通知:校園出現一例校工感染。

他當下決定去附近的發熱門診就診,雖然自己不記得有接觸過什麽病源,但既然學校出現病例,自己就有可能感染。

新加坡的規定是,根據可疑病患的接觸史,判斷其感染風險。他既沒有去過重大疫區,身邊亦無確診,加上診所沒有病毒檢測能力。醫生給他開了點退燒藥,就放他回學校了。

23日,他體溫燒到了38度以上,晚上忽冷忽熱,大汗淋漓,給自己接杯水都困難。半夜醒來,發現自己身上蓋的兩床被子和身下的床單床墊全部濕透。退燒藥的藥效不到4小時,之後的每分每秒,都是煎熬。那是他病程中最難的第一個晚上。

好不容易撐到了天亮,他很慶幸自己看到太陽,身體卻沒有絲毫好轉,甚至失去了味覺。

24日,人生第一次,他給自己叫了救護車,實在沒有力氣自己走到醫院了。隨後,他被送到新加坡陳笃生醫院。

由于發燒只算輕症,他被帶到了醫院的新冠篩查大廳,進行病程和接觸史調查。他被分到低風險區域,一人一張桌。醫生輪流爲他們做抽血、胸部x光片檢查。

檢查結果顯示,他有肺炎症狀,于是安排做了核酸檢測。醫生開了一些退燒藥,就讓他回家等通知。

25日下午,他接到電話:陽性,救護車兩個小時到,收拾東西准備住院,陳笃生醫院的NCID國家傳染病中心。

一個人在外,他並沒有太多時間去恐慌、宣泄情緒,默默地扔掉宿舍裏的新鮮食物,收了收期末考試的複習資料,簡單帶了點換洗的衣物和盥洗用品。他戴好口罩,坐在大門口等救護車來。

整個過程,他沒有太多情緒,又或許是現實並沒有給他時間去害怕,只在腦子裏一遍遍過著,將最好和最壞的情況都想一遍,如何應對。

25日至28日,短短4天,他經曆了一場與死神的搏鬥。他住的是輕症病房,從入院開始,每天的生活就在發燒、吃退燒藥、昏睡、退燒、發燒中度過,體溫基本維持在39度以上,每四小時吃一次退燒藥,清醒的時間很少。

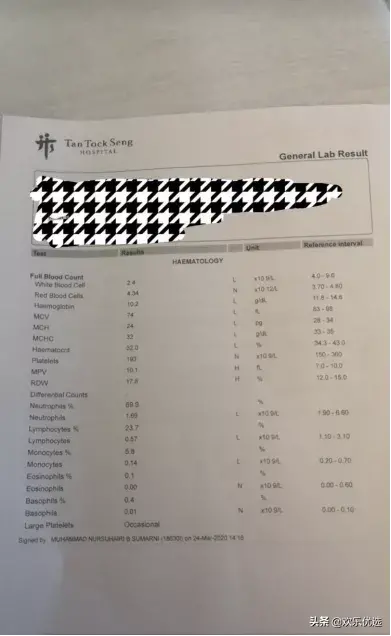

醫院每天測量血壓心率血氧和體溫,治療就是靠吃退燒藥。26日,他抽血和X光片顯示,肺炎輕微加重,白細胞到了2400,淋巴細胞低且貧血。

日子就在渾身無力和人事不省中這麽過著。每吃一次退燒藥,一小時起效,他只能清醒兩小時。全天倒在病床上,能躺著清醒幾分鍾,已經是最幸福的事情了。

看不見盡頭的高燒,像海水一樣,吞沒了他。昏迷中,他已經分不清白天和黑夜了。

27日,病程中第二個最難過的夜晚,退燒藥不起效、昏沉混沌、惡心想吐,難受到無法入眠,閉眼咬著牙硬挺,一小時一小時地熬,能挺過一天是一天。

除了退燒藥之外,他決定吃蓮花清瘟,一共兩盒,八天的量。醫院夥食很差,他每天就靠著同學給的蓮花清瘟和一點水果,撐到了28日。

28日,他發燒頻率和熱度開始降低。30日,正式進入病程第二階段:退燒,但仍有肺炎、貧血,血象好轉,白細胞上升。他開始恢複力氣和食欲,還可以清醒准備幾小時的期末考試。

在輕症患者中,他這樣還算是幸運的,沒有呼吸困難的症狀,也沒有第二、第三波症狀。扛過了十天高燒,持續了幾天咳嗽有痰,他就進入無症狀期,但依然是陽性。

4月5日,他從NCID轉院到Mount Elizabeth Hospital。這裏算是隔離醫院,大多住著無症狀,等待核酸轉陰的病人。大家就這麽隔離著,每周測兩次,直到出現陰性。

要說第一病程最難熬的是發燒,第二病程他最害怕的,就是核酸檢測,堪稱酷刑。

新加坡采用的檢測試劑,是通過一個十余厘米長的細棍,順著鼻孔整根捅進去,直到觸及呼吸道爲止。一邊捅完,再捅另一邊,每次做檢測,他都直接飙淚,久久不能平複。特朗普之前也說過,病毒測試根本就跟一場手術一樣。

熬過了高燒,熟睡中朦胧看見醫生帶著一票護士風風火火進屋開燈,然後爽喊一句“Morning!Swab test!”成爲他的新夢魇,但也只能乖乖接受現實,祈禱早日結束這場酷刑。

在經過七次核酸檢測後,連續兩次呈陰性,醫生宣布他初步痊愈,16日出院。4月底再接受二次檢查,方能判斷是否痊愈。

不管怎樣,他算是熬過來了。一次大病過後,他開始覺得世間可愛且可貴。人生僅有3萬天,如果還有機會,積極防疫,保護好自己的身體,共同熬過這場名爲新冠的災難。