薝蔔院是廣洽老和尚(1900-1994)生前的駐錫地。1948年,在現在的芽籠購置地皮,將一間馬來浮腳屋改建成佛教精舍。老和尚從1948年建院,到1994年往生,在此居住、修行46年。爲了保存這一曆史建築,新加坡佛教居士林自1998年始,在薝蔔院諸位信托人的呼籲下,先後耗資近百萬新幣對薝蔔院進行了全面整修,並將老法師生前收藏的大量書畫文物裝裱整理,展示出來,同時挂名“廣洽紀念館”。紀念館于2007年3月4日(正月十五)開幕。

廣洽法師1994年正月十五示寂薝蔔院,潘受先生《挽廣洽法師》曰:“興學仰高風,一生道廣能周洽;故交多大德,萬法緣空證本來。”這幅挽聯將法師一生概括得非常精准。廣洽老和尚人緣好,“一生道廣能周洽”,故交除了方外高僧,也多有在俗之人。他喜愛藝術,樂意和藝術家結緣,生前收藏了大量文人書畫,體現了僧俗之間高尚的君子之交。現在紀念館擇日對外開放,印光大師、弘一法師、竺摩法師、馬一浮、夏丏尊、豐子恺、齊白石、徐悲鴻、郁達夫、于右任、葉恭綽、葉聖陶、俞平伯、沙孟海、錢君陶、唐雲等人的作品應有盡有。它的價值不僅體現在藝術上,更重要的是其間包涵了珍貴的僧俗情誼和曆史、文化意義。

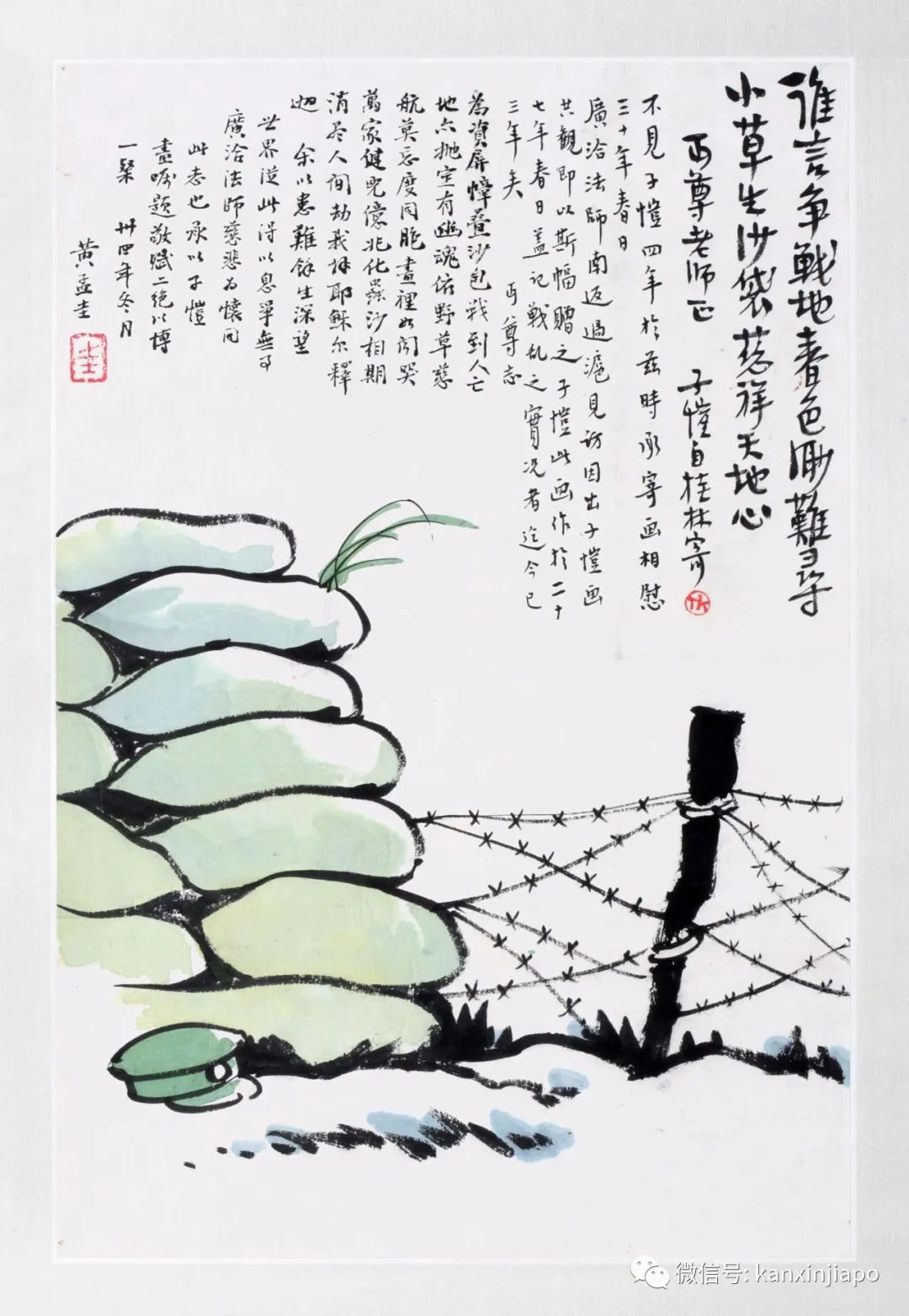

(豐子恺贈夏丏尊漫畫,夏丏尊題簽轉送廣洽法師。)

廣洽法師早年親近弘一大師學律,向有弘公座下“律學掌門人”之稱,可以說是弘一法師最得意的弟子之一。廣洽法師結交的很多文化名人也都與弘一大師有著深淺不一的因緣,他們和廣洽法師往來,仿佛把和弘公的因緣續接下去。我之前寫過一文《薝蔔院“佛友圈”:廣洽法師、豐子恺及馬一浮》,洽師與豐子恺、馬一浮的深厚世緣在此不贅,這裏再記述一下廣洽法師與夏丏尊、葉聖陶、郁達夫三人的交往。

夏丏尊寫過幾篇關于弘一法師的文章,特別好。當初是夏先生的幾句話,刺激了李叔同,使得他後來出家爲僧。可以說,夏丏尊是成就弘一法師的一大“助緣”,這個功德也算無量了。夏丏尊雖未出家,但心裏有佛,他和豐子恺兩人是“居士散文”的代表。先來談一下廣洽法師與夏丏尊(1886-1946)的僧俗之交。廣洽紀念館裏有兩件與夏丏尊有關的展品。一件是在弘一法師照片上的題簽。夏丏尊在照片右側寫道:“晚清老人道影。”左側題寫:“二十六年深秋,老人于烽火中由青島返閩,道經上海爲留影以記系念,三十年春日廣洽法師來訪,共話老人消息,因檢一紙贈之。丏翁記。”照片下方印的是:上海吳開,法租界八仙橋。從題簽可知,1937年5月,弘一法師因青島湛山寺倓虛法師之請前往講律,七七事變後,也不願退避,直到10月講律圓滿才返廈門,中途在上海停留,去吳開照相館拍了這張照片。弘一法師粗布僧衣,一臉慈悲,看了影像,令人生敬。1940年12月,印光大師圓寂,廣洽法師代表新加坡佛教界赴中國蘇州靈岩寺參加追悼大會。法師此行,在中國逗留數月。1941年春,法師經上海南返,在滬期間和夏丏尊見面,兩人的話題當然就是晚清老人弘一法師,丏翁把這幀珍貴的照片贈給了廣洽法師。

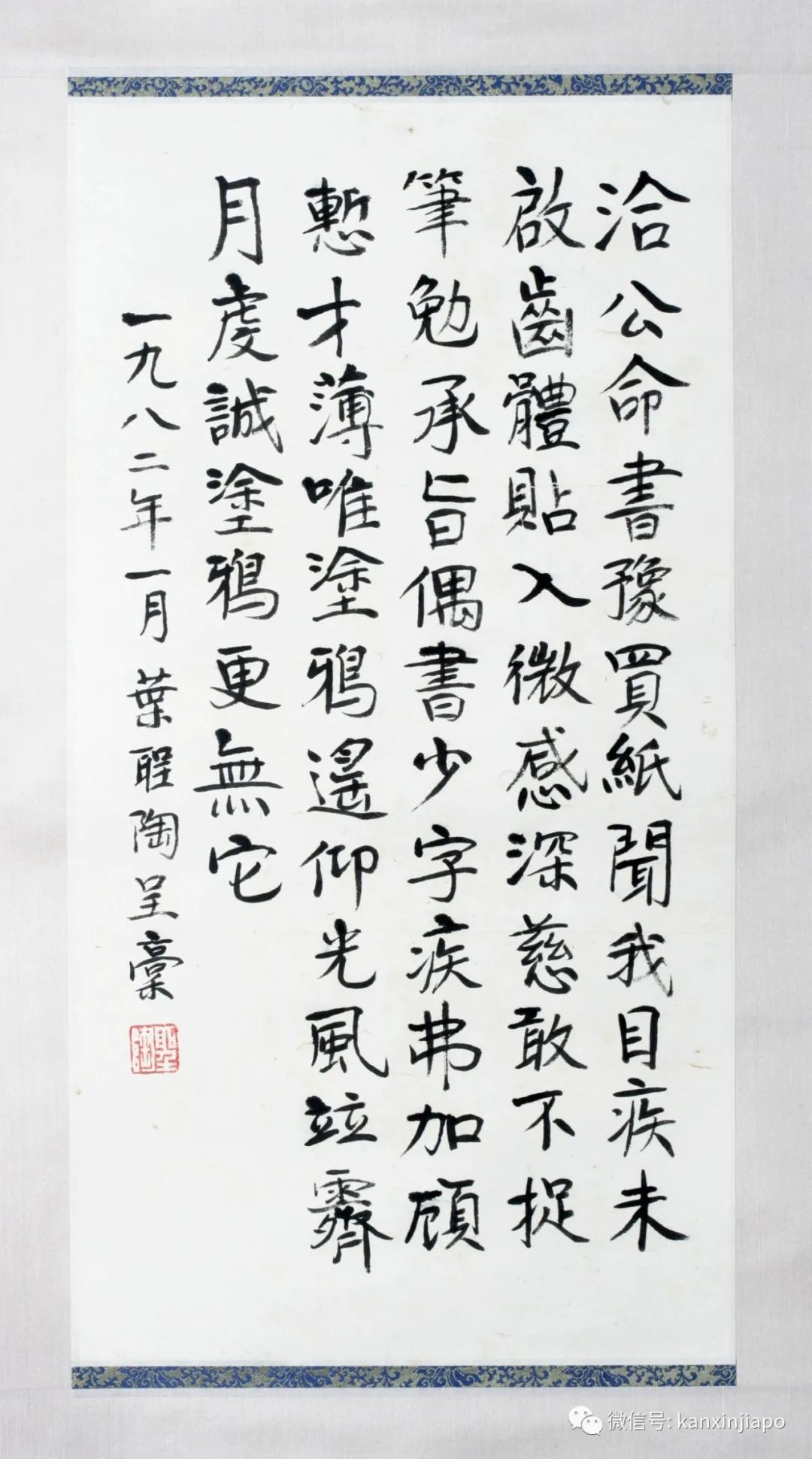

(葉聖陶贈廣洽法師書法)

廣洽紀念館裏另一件與丏翁有關的作品是豐子恺的一幅漫畫。這幅漫畫繪于1938年,當時豐子恺避亂于桂林。畫的是戰場一角,鐵絲網邊上一疊沙包,作防禦之用,其中一個沙袋上居然長出了小草。豐子恺有感而發,題了一首五言絕句:“誰言爭戰地,春色渺難尋。小草生沙袋,慈祥天地心。”他把這幅畫寄贈給夏丏尊先生。也就是廣洽法師1941春訪丏翁的那一次,丏翁把這幅作品與弘公照片一同轉贈給了廣洽法師,並在畫上題寫:“不見子恺四年,于茲時,承寄畫相慰。三十年春日,廣洽法師南返,過滬見訪因出子恺畫共觀,即以斯畫贈之。子恺此畫作于二十七年春日,蓋戰亂之實況者,迄今已三年矣。丏尊志。”這段文字將此畫來龍去脈交代得清清楚楚。

五年後,1946年,夏丏尊去世。

又過了四十年,1986年,廣洽法師到浙江上虞參加了夏丏尊百年誕辰紀念會。

接下來談談廣洽法師與葉聖陶的關系。葉聖陶(1894-1988)是中國著名作家和教育家。代表作有《倪煥之》《稻草人》《多收了三五鬥》《潘先生在難中》。他在1927年,寫過一篇影響很大的散文《兩法師》(指印光法師和弘一法師)。廣洽法師對葉聖陶慕名很久,直到1981年11月,洽師與居士林林長陳光別居士訪問北京才見到這位《兩法師》的作者。這次見面,法師本想請葉老寫字,留下墨寶紀念,但聽說葉老視力不佳,就沒有開口。後來葉聖陶知道此事,在1982年1月寫了一幅書法送給法師:“洽公命書豫買紙,聞我目疾未啓齒。體貼入微感深慈,敢不捉筆勉承旨。偶書少字疾弗加,顧慚才薄唯塗鴉。遙仰風光並霁月,虔誠塗鴉更無它。”這首詩,盡管寫得通俗淺白,卻非常感人。既可看出洽師的人品,也可看出葉老的格調。弘一大師往生後,他同時代的文友和學生,都喜歡與弘公的這位弟子保持往來,不是偶然的,他們一定從廣洽法師身上察覺到弘公的品德和行事作風。

(葉聖陶贈廣洽法師書法)

廣洽法師造訪葉老,豐子恺之女豐一吟畫了一幅《促膝談心圖》記之。葉老看到此圖,填《浣溪沙》一阕,1982年夏抄在木版水印信箋上(共三葉)寄給洽師,全詞曰:“促膝誠爲甚勝緣,談心相對欲忘言。舊交新晤樂無邊。展卷俨然豐老筆,繼承乃父一吟賢。畫風書趣得薪傳。”

上述葉老贈給洽師的兩件書法作品目前都藏在廣洽紀念館。

1985年和1987年,廣洽法師又兩度造訪葉聖陶。1987年那次,葉聖陶的兒媳即夏丏尊的女兒夏滿子(葉聖陶長子葉至善妻子)將弘一大師出家前三天送給她父親夏丏尊的懷表轉贈給廣洽法師,這塊表雖未在廣洽紀念館展出,我想它一定還收藏在薝蔔院裏。

(1987年,葉聖陶的兒媳即夏丏尊的女兒夏滿子將弘一大師出家前三天送給夏丏尊的懷表轉贈給廣洽法師。)

最後說一下洽師與郁達夫(1896-1945)的因緣。

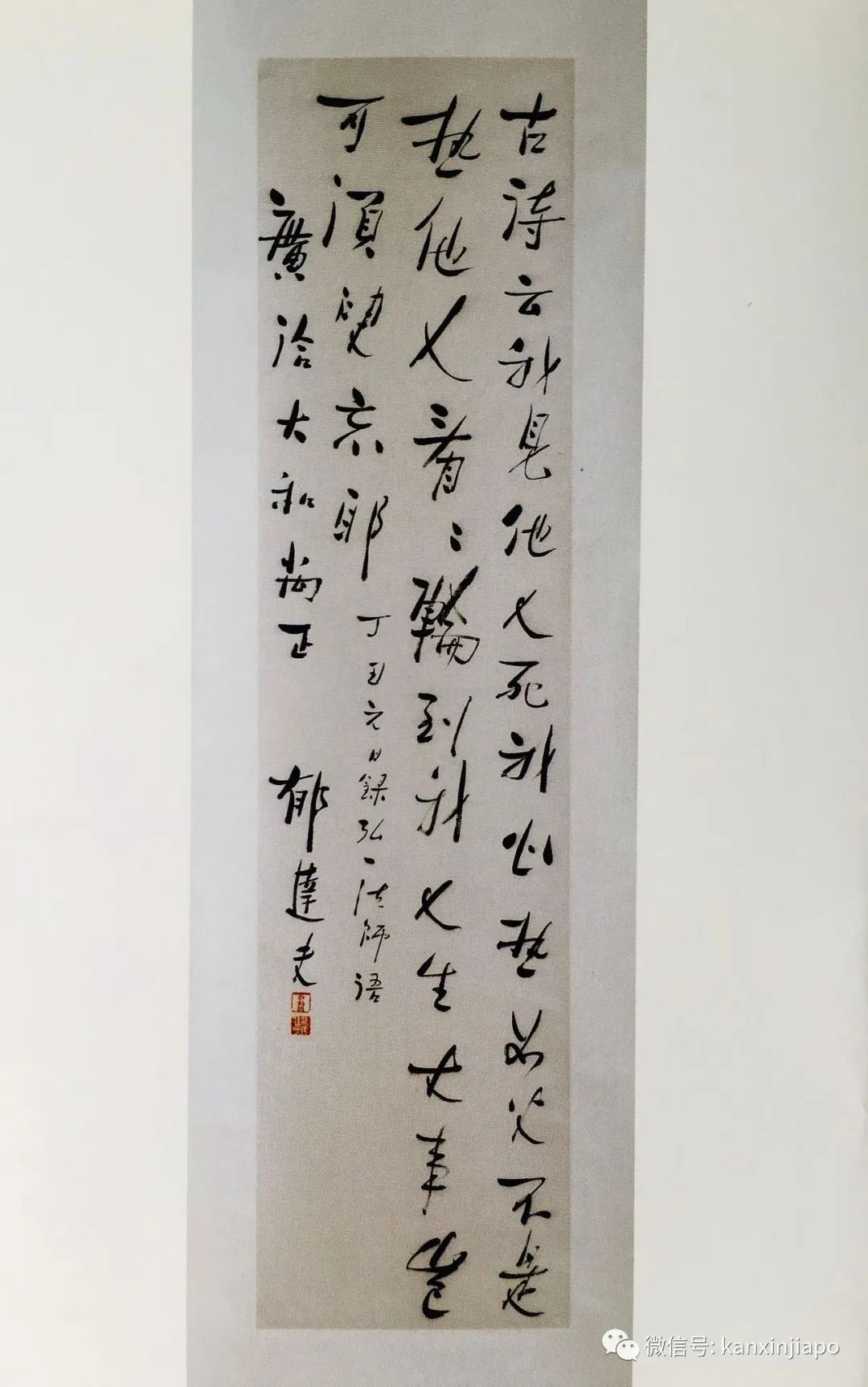

廣洽紀念館有一幅郁達夫的書法,字體傾斜,落拓不羁,是典型的“郁體”,上書:“古詩雲:我見他人死,我心熱如火,不是熱他人,看看輪到我。人生大事,豈可須臾忘耶。丁醜元日錄弘一法師語。廣洽大和尚正。郁達夫。”丁醜元日,是1937年元旦。古詩裏,元日多指春節,後來也指元旦。應福建省主席陳儀之邀,郁達夫1936年初到福州任福建省政府參議。1936年11月他訪日本,12月底返國,途經台灣抵廈。郁達夫到了廈門,在廣洽法師和記者趙家欣陪同下渡海至鼓浪嶼日光岩拜見弘一大師。郁達夫1921年出版小說《沉淪》,一炮而紅。但弘一法師1918年已經出家爲僧,對俗世文藝一概不問,所以,他對大名鼎鼎的郁達夫可能並不知曉,兩人見面,也沒什麽可談,臨別時,法師送給郁達夫《佛法導論》等書。幾天後,郁達夫回到福州,寫了一首詩寄贈弘一法師,其中有兩句“遠公說法無多語,六祖傳真只一燈”,既是搬弄佛教典故,大概也是談話紀實,說明當天弘一法師確實“無多語”。郁達夫離開廈門前寫了上面提到的這幅字送給廣洽法師,洽師一直珍藏著,1937年11月洽師南下新加坡,把這幅字隨身帶上。

1938年底,郁達夫也來到星洲,一住三年多,直到1942年2月乘船離新,逃往印尼蘇門答臘。在星洲的這段時間,郁達夫和廣洽法師的前緣又續上了。1939年5月20日,郁達夫在《星洲日報》副刊發表了《記廣洽法師》一文,開頭就是:“與廣洽法師初次的見面,是在大前年的年底,我從台灣回來,在廈門過年的時候。”所謂過年,就是1937年新年元旦。郁達夫文裏還寫道:“我爲想和在鼓浪嶼日光岩下坐關的弘一法師去一見,曾把當時在《星光日報》當記者的趙家欣君去預探一探弘一法師的意見,第二天,趙家欣君就同廣洽法師一道來看我了。……(廣洽)法師的身體不好,行動和言語,洵洵有儒者氣;大劫之後,和他在星加坡(新加坡)的再遇,真是如何的一件值得驚喜的事情!”由此可見,七七盧溝橋事變之後,他倆星洲再遇,驚喜的同時,免不了興起“落花時節又逢君”的感慨。

(郁達夫贈廣洽法師書法)

在星洲期間,還有一件事不得不提,就是關于印光大師的雕像。1939年,新加坡來了一位奧地利雕刻家和畫家卡爾·杜迪希。杜迪希在新加坡逗留的時間只有一年多,這位藝術家是郁達夫和廣洽法師共同的朋友。郁達夫有兩篇文章《介紹雕刻家杜迪希(Karl Duldig)》和《印光法師塑像小記》寫到這位雕塑家。特別是後一篇《印光法師塑像小記》,交代了塑像的經過。廣洽法師請杜迪希塑了一尊印光法師頭像,雕像完成後,先送至郁達夫處,郁達夫又送到了廣洽法師那裏。看了郁達夫的文章,我一直惦記著這尊雕像的下落,後來讀豐子恺給廣洽法師的書信集,得知洽師在1965年就將此寶物攜帶回故國。信中豐子恺建議“印光大師雕像供養在蘇州靈岩山最妥”。最後印祖雕像是否安置在靈岩山,文革中是否保留下來,均不得知,不過,至少有了一個線索可尋。

痛哉!郁達夫1945年被日軍殺害于蘇門答臘,洽師與他的俗緣就此中斷。

薝蔔院(廣洽紀念館)是一幢藍色琉璃瓦的三層建築,獨門獨院,雖與大馬路一牆之隔,卻改天換地,頓感清涼。前院有兩株薝蔔樹,開花時節,一片幽香。這裏既是人間淨土,也是藝術寶庫,值得流連。

《南洋藝事》主要探討了新加坡書畫、文學的曆史人物和現象,涉及第一代書畫家許允之、張荔英、林子瑄、範昌乾、鍾泗濱、陳月秀等;也談論了中國文人及畫家徐悲鴻、劉海粟、郁達夫、豐子恺、賀友直、陳鈞德與南洋的關系。同時也關注了第二代畫家陳楚智、陳瑞獻、許夢豐等人的藝術貢獻。對新加坡導演陳哲藝、舞蹈家吳諸珊的成就也做了評析。

本書的“藝事”是一個寬泛的概念,以書畫藝術爲主,但同時包含了文學、電影、舞蹈、音樂等。

何華,上海複旦大學中文系學士,新加坡國立大學中文系碩士。現居新加坡。《聯合早報》專欄作家。出版散文集《老春水》、《一瓢飲》、《南洋滋味》、《在南洋》、《〈台北人〉總也不老》、《何華的一天》、《南洋藝事》等。

感謝作者授權《新加坡眼》發表。

固定布局

工具條上設置固定寬高

背景可以設置被包含

可以完美對齊背景圖和文字

以及制作自己的模板

— END —

編輯:HH