日前國大中文系主任丁荷生(Kenneth Dean)與許源泰二位先生來訪,飯間丁先生就說到了擔任系主任的難處,其中最大問題還是生源萎縮。

丁荷生自前年初主掌國大中文系,至今已滿兩年。他自幼生長在港台的閩南、廣東文化圈之中,大學階段受過了非常好的學術訓練,畢業後專攻南方民間宗教。

國大中文系主任丁荷生(Kenneth Dean)

與很多書齋型學者不同,丁氏並重田野調查,因此曾花數十年調查閩南莆田周邊地區的道教民俗信仰,包括那些活生生的科儀、乩童、劇團、進香崇拜團體等,並搜集了大量的民間宗教碑刻銘文,試圖以此來勾勒一個更爲生動的宗教地圖志。

難能可貴的是,丁氏研究還將宗教與東南亞地區國家、社群間的移民遷徙史貫串了起來。自清末東南沿海的華人移民潮漸興,而通過各地民間宗教的考察,尤其是廟宇碑志的搜集、斷代與統計,就可以發現這些移民的社會屬性與整個東南亞地區的跨境宗教網絡。這種研究對于新加坡本地的文化身份認同構建,也具有深遠的意義,因其可使我們更好地了解新加坡的過去曆史與獨特文化形成、演變。

新加坡舊照

像丁氏對19世紀末閩南人商界領袖,同時也是鴉片大亨章芳琳的研究,就通過後者所捐助的學校、廟宇等條規,來展現了不僅是一位閩商巨賈的身世浮沉,更刻畫出了殖民地時代新加坡錯綜複雜的商業貿易網絡與紛纭的社會關系。

就在年初,丁氏又與許源泰先生出版了兩巨冊的《新加坡華文銘刻彙編:1819-1911》,這不僅可算是新加坡宗教史研究上的一件大事,更可代表極少數文史工作者,對于新加坡國族形成追溯上的不遺余力。

國大中文系並非只有丁荷生與許源泰,他們還有非常好的漢語語言學研究團隊,其東南亞華人華僑研究與中國傳統宗教研究都是世界頂尖的,並且在古典文學與思想方面也很有特點。但問題的另外一面卻是如丁先生所歎息,即國大中文系招生並不理想。

據報道,這個國大最爲曆史悠久的科系,自上世紀八九十年代每屆畢業生有一二百人,直接滑落到現在每屆只有三十來人。

爲什麽會有如此巨大的反差呢?我覺得一方面是由于新加坡本土華語整體環境的持續惡化所致。衆所周知上世紀80年代起取消華語教學對本地語言産生深遠影響。從那以後上小學的本地人基本都處在一個更親英語的環境之中,而現在華語人才的萎縮,可以說正好是30年前教學語轉變的一個直接結果。這種語言政策的巨大影響,其震撼性至今還未完全得以顯現,其余波甚至還要持續至少二三十年。

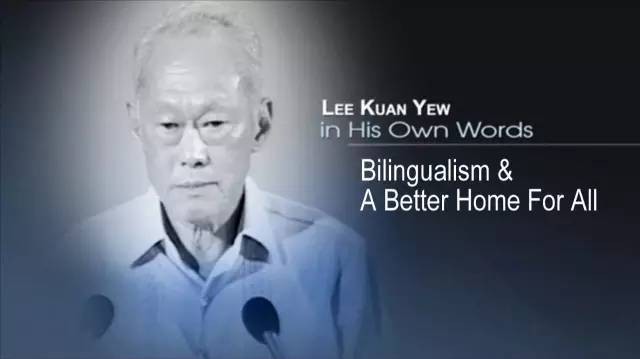

那麽政府所推行的雙語政策到底是否算是成功呢?就在去年11月,李顯龍總理在出席馬來社群的頒獎禮上指出“推行雙語政策是正確決定,掌握良好的英語賦予新加坡人在全球經濟競爭的優勢,國人同時也仍能夠使用母語,繼續與亞洲其他社群建立聯系。”我們看到,政府的初衷是非常實際的,即提高國人在全球“經濟競爭”中的優勢。

這其實相當無可厚菲,我們畢竟生活在一個極其現實的世界之中,更不用說新加坡還是一個資源嚴重匮乏的彈丸之地了。並且,我們還應該看到通過推行英語,也可以加強新加坡人的向心力與凝聚力,因爲英語確實比起任何一種母語,都更具有推動“新加坡人”身份認同的語言基礎。那麽無疑新加坡當前的語言政策就可以說是一個巨大的成功。

然而即使如此,我們還是可以看到相對而言,諸母語也包括華文世界所受到的巨大挫傷,而當今新加坡人華文水平起碼比起先輩而言是有所降低的,如果不是說有很大退步的話。這一點,即使是作爲文化“局外人”的丁荷生,也有所認同。確實要承認,我們爲了這種語言政策的成功付出了不小的代價,並且就長遠而言,這種代價到底有多大,我們還並不清楚。

隨著華文在新加坡社會版圖之中重要性的日益式微,所以中文系畢業生,如果不去從事學術研究,則不過是要面對兩條出路,一是到各級學校去做華文教師,而本地中小學老師的教學、行政壓力又向來讓人望而生畏;第二條出路則只能是新加坡那發展空間並不算大、市場日益逼仄的華文報業與新聞傳媒。

所以曆史趨勢再加上現實的考量,都極大的限制了本地人把大學中文系當成是自己的選項。而這種情境,更襯托出了在全世界背景之中隨著大中華區經濟的騰飛,華文地位正日益崛起。在華文崛起的這樣一個過程之中,新加坡倒成了一個巨大的反差。國大的中文系不過是新加坡華文世界的一個縮影,我們有很好的人才儲備與文化底蘊,但很可能面臨後繼乏人的窘境。

(感謝作者紀赟授權新加坡眼發布,原文首發于新加坡《聯合早報》)