六七十年前,你走在新加坡大街上,隨便逮住個華人問:“你是什麽人”,大概每個都說“我是中國人”“我是唐山人”(編者注:在當時語境中,“唐山”即是“中國”,並非河北唐山)等等。

反正不會有一個說“我是新加坡人”。

但現在,你走在新加坡大街上,隨便逮住個土生土長的,60歲以下的華人問“你是什麽人”,大概每個都會說“我是新加坡人”。

也有可能說“我是華人”“我是唐人”。

反正不會有一個說“我是中國人”“我是唐山人”。

爲什麽?

現代新加坡起源于1819年。

那一年,萊佛士開埠,把石叻坡(新加坡)開辟爲自由港,于1826年與槟榔嶼(今槟城)、馬六甲組成海峽殖民地,亦稱“叻嶼呷”,並于1832年把海峽殖民地首府從馬六甲遷到新加坡。

(海峽殖民地鈔票,稱爲“叻嶼呷國庫銀票”,俗稱“叻幣”,流通時間爲1826至1939年。)

19世紀中葉到上世紀中葉,英國、荷蘭政府對南洋諸埠精心經營,膠錫等産業帶動本地區經濟繁榮發展,加上政治穩定,治安相對良好,吸引了大批華人、印度人、武吉士人、亞美尼亞人、阿拉伯人、猶太人、歐洲人遷徙、經商、務工,有些人最終定居下來。但無論如何,他們心系的仍然是遙遠的祖國,到南洋謀生不過權宜之計,落葉終究要歸根,而非落地生根。

其中當然也有少數例外,例如峇峇娘惹(亦稱土生華人、僑生華人、海峽華人),他們有些自永樂年間便南下,早已在南洋繁衍了幾代人。

到了英殖民時代,英國政府認可峇峇娘惹具有英國國籍,而《北京條約》之後南來的華人稱爲“新客”,他們是中國的僑民,並不是英國子民。

一些富裕並具有較高社會地位的海峽華人自诩爲“皇家華人”(King’s Chinese),有別于其他華人,他們崇尚英式生活,不但在政治上效忠英國,在文化上也認同英國。

這是普遍現象,但也有例外,林文慶(Lim Boon Keng,1869-1957年)和宋旺相(Song Ong Siang,1871-1941年)同爲海峽華人,宋旺相只愛新加坡和英國,但林文慶心裏既有星洲也有鹭島(廈門),既有英國也有中國。

(左爲林文慶,右爲宋旺相)

與海峽華人的普遍現象形成鮮明對比的是,占人口主流的華人新客仍以中國爲政治效忠的對象和文化認同的主體。

在晚清,清朝貴族和高官到訪新加坡時,新客僑領多是身穿清朝官服,行叩拜禮,而海峽華人領袖則是身穿西服,彎身鞠躬爲禮,由此可見彼此的差異。

( 1887年,爲慶祝英女王維多利亞登基50周年,新加坡華社領袖立了個女王雕像,他們大部分穿的是清朝官服。)

到了晚清,本地華人如張永福、陳楚楠、林義順等支持孫中山的革命事業;到了抗日戰爭時,本地出現長時間的赈濟籌款活動,還有南僑機工北上支援抗戰,通過滇緬公路,運送戰爭物資前往中國。這些都說明了當時華人的政治效忠情況。

南洋學會9月1日2:30pm在中國文化中心(217 Queen Street)舉辦“新加坡華族文化身份重塑”講座暨新書發布會,許振義主講,從戲曲、南音、山歌等民間文藝在我國的傳播和變遷看華族文化身份之重塑。講座報名:在浏覽器打開鏈接 https://www.wenjuan.com/s/2I3eemg/ 或點擊這裏報名,可加微信xjpyaa咨詢 。

但是,“落葉歸根”這個情況到了二戰前後發生了微妙改變。二戰時英國無法真正保護殖民地,馬來亞、新加坡等地陸續落入侵略者手中,生靈塗炭。中國自顧不暇,當然也沒有能力保護僑民。

于是,本土意識開始萌芽。這首先體現在政治上,二戰之後,新馬開始出現反帝反殖思維和社會運動,要求自主、自治。印度尼西亞1949年獨立,馬來西亞1957年獨立,新加坡1959年自治,1965年獨立,完成了政治效忠的轉移。

(馬來西亞1957年獨立)

在獨立建國幾十年之後,如今的東南亞華人不會再像先輩一樣認爲自己是“中國人”,只承認自己是華人、華裔。

從僑民到公民

中國人出洋,大概可以分四個階段。第一階段是短期出國求學、任職、做生意,短則三五年,長則十年二十年,在政治和文化身份上高度認同中國,與所在地不會發生過于密切的關系,隨時可以割舍。在心理上,完全是“客”的身份。

第二階段是華僑階段,此階段與第一階段的差別,主要是已經做了定居的心理准備和安排,通常會作一些在當地的中長期規劃,包括取得永久居住權,購置不動産,也開始關心所在地的政治、經濟、社會、人文等發展,自己的人生與所在地發生較爲密切的關系,對所在地有一定的認同。在心理上,開始由“客”向“主”轉變。

第三個階段是華人階段,此階段與第二階段的主要差別是剛轉換了國籍,宣誓對新的國家的政治效忠,在法理上已是“主”的身份,但是,在心理上仍在進行由“客”到“主”的根本轉移。這種轉移並非朝夕可以完成,因此,這一階段的人們有時不免陷入疑惑和矛盾,尤其是所在國和祖籍國發生矛盾的時候,自己會陷入“先救母親還是先救妻子”的困擾。有時候在面對祖籍國的親友或來訪的高官時,不免還要表明一下自己熱愛祖籍國之心。甚至有些人還要加一句“入籍不過爲了工作和生活方便”雲雲,我雖不齒後者言行,但也不是無法理解。

第四階段是過了至少兩三代的海外華人。一般來說,這些海外華人無論在法律上或心理上,已完成了從“客”到“主”的轉變。對他們來說,如果文化的根沒斷,熱愛中華文化是可以的,這與“熱愛祖國”無關。不“熱愛中國”,並不妨礙他們在中國人民受苦受難時大力伸出援手,如1998年長江大水、2008年汶川地震,但是,在政治上,效忠對象不會是中國;在文化心理上,認同的主要是本地文化,而不一定是祖籍文化。

“中國人”、“華人”、“華裔”這三個名詞在英文中都是“Chinese”,如果沒有細心分辨,不會感覺有何差異。“中國人”兼具政治、文化、民族意義,“華人”二字只有文化和民族意義,而“華裔”往往只剩民族意義。另外還有“華僑”這一義項,特指具有中國國籍但定居海外的中國人。以“華人”、“華裔”爲表述,顯然更加符合東南亞華人的現實情況,詳見下表:

“中國人”這個義項在所有四個屬性上都是中國屬性,華僑除了定居地不是中國之外,其他三個屬性也都是中國屬性。

在外國定居的中國公民是“華僑”;中國人與華僑無論在政治身份或文化身份上都不存在本質差異。

“華人”這個義項只有兩個屬性與中國有關,一個是民族屬性,一個是文化屬性,也就是說,華人懂得漢語(或方言),在文化上認同中華文化,但政治上不效忠中國。

至于“華裔”,已經完全融入當地文化環境,除了本身的民族身份未變之外,與中國或中華文化再無關聯,甚至連民族姓名都未能保留,基本已經喪失華人文化身份。東南亞許多地方的華裔如菲律賓華裔、印度尼西亞華裔即是如此。總體而言,中國人/華僑、華人、華裔這三個義項在“中華性”(Chinese-ness)的表現上應該是遞減關系。

新加坡華人社會目前努力做的正是防止向“華裔”這個方向發展。東南亞乃至澳洲、歐洲、北美許多城市都有華裔,有他們聚居的唐人街、唐人區。

這些唐人街、唐人區與新加坡最大的差別有兩點:其一,華裔在這些國家是少數民族,其二,這些國家、地區有本身的主文化,中華文化只是亞文化;而新加坡不同,新加坡是以華人爲主的社會,新加坡主文化不免以中華文化爲基礎。如果新加坡華人喪失了中華文化的根,就成了無根之漂萍。因此,新加坡總理李顯龍2012年說:“應該保留文化的根,以免在這個千變萬化的世界裏迷失方向,走錯了路。”

新加坡存在華人、馬來人、印度人三個主要民族和文化,而現代新加坡則奠基于英國人引入的文化和制度。因此,西方文化、中華文化、印度文化、馬來文化都對新加坡起著重要影響,共同鑄造了新加坡文化。

(熔爐)

在過去二三十年,新加坡秉持的文化觀一向是“文化熔爐”(Melting Pot)概念,即大雜燴式地把不同文化融爲一爐,例如在華文文學中使用大量馬來語詞彙,或在中國戲曲作品中使用馬來或印度題材。

然而,這並非對不同文化的雜糅熔化,而是從彼方吸取養料,從而發展、加強自己的文化,因此,“熔爐”的概念並不准確。2016年2月10日,大年初三,在新加坡宗鄉會館聯合總會的春節團拜的致辭中,新加坡副總理兼經濟及社會政策統籌部長尚達曼(Thaman Shanmugaratnam)談到建設新加坡文化的三個要素,其中一個就是鞏固新加坡國家身份認同感。他強調應該保留並發揚不同種族各自的文化特點,同時積極了解並參與不同族群的文化活動,把不同文化融合爲一體。

在新加坡建國初期,經曆了五六十年代幾場種族暴動,人們心有余悸,對種族、語言、宗教等問題特別敏感,因此,十分重視“政治正確性”。

表現在文化觀上,就是強調淡化本身文化特點,互相融合,因此推崇“熔爐說”。然而,到了近幾年,發現過度強調融合首先是實際上行不通,因爲不同文化的融合並非一朝一夕可至,其次是不利于原生文化的繼承,畫虎反類犬。

還有一點十分重要,就是經過獨立以來五十年的國民教育和社會治理,這一代新加坡人相對祖輩來說已經是“膚色色盲”,種族歧視甚至種族敵視現象已基本不存在。

與此成爲強烈對比的,是在西風漸進的大氣候下,年輕一代的新加坡人不論種族,對自己母語和母族文化知之甚少,幾有文化斷根之虞。重新構築各種族文化身份的工作已刻不容緩,此時提出“沙拉說”即:各種族保留自己的文化特點,但又能融合,確有時代需要。

因此,近年來我們看到新加坡華社積極重新構築自己的文化身份。新加坡宗鄉會館聯合總會成立新加坡華族文化中心,就是一例。

(新加坡華族文化中心)

成立新加坡華族文化中心的目的是“保存和繼承傳統華族文化,並發揚及推動本地華族文化”,這明顯認識到“傳統華族文化”和“本地華族文化”存在著微妙區別。

所謂“傳統”就是在早年移民時期從中國祖籍地繼承而來的原生文化,而“本地”指的就是本土化之後的衍生文化。

新加坡華社認爲這兩方面都該並重,不應偏頗。中心的目標是“立足華族,外延到他族,實現文化融合”。

在目前的曆史階段,盡管新加坡各個種族文化和而不同,但是,希望經過幾代人的傳承和融合,最終達到三個目的,即:傳承華族文化、促進不同族群的融合、達致文化認同,形成新加坡自身的特色文化。除了華族之外,馬來族和印度族也在構建自己的文化遺産中心,反映了新加坡的多元文化生態。

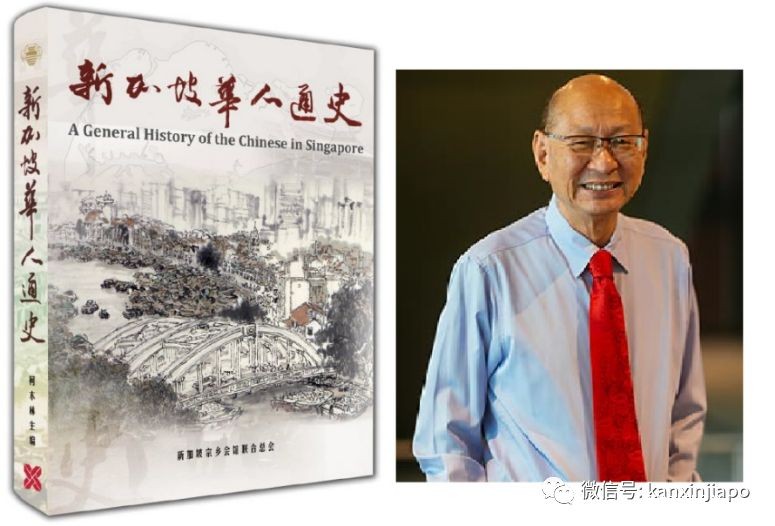

2015年,新加坡宗鄉會館聯合總會動員海內外37名文史學者,耗時三年多,一同編寫、出版了《新加坡華人通史》。主編柯木林說:“新加坡華人曆史的脈絡,在1965年建國前基本清楚,但在新加坡共和國成立後,這條主線逐漸變得模糊,因爲華社在社會、經濟、國家認同及社團轉型等層面上,都和以往不同,影響了華人曆史的走向。”

可見編纂此書的目的之一是整理獨立之後華社的曆史發展主線。修史是爲了多識前古,贻鑒將來,這也是新加坡華社重新構築自己的文化身份的一個重要工作。

華社還積極通過民間文藝協助本身文化身份的構築,例如資助湘靈音樂社、新加坡戲曲學院、城隍藝術學院、敦煌劇坊等民間文藝團體,嘗試通過南音、戲曲等強烈的傳統文化符號,再次推動原生文化向學校、社區等社會基層組織作重點傳播。

2015年11月7日,中新兩國領袖共同爲新加坡中國文化中心開幕,這也成了在新加坡推廣中華文化的又一支生力軍。

中國文化中心組織文化活動、教學培訓、講座、信息服務等,爲新加坡公衆、尤其是青少年打開一扇了解中國的窗口,其中一個重點項目是中國兒藝馬蘭花藝校。這是由中國文化中心與中國兒童藝術劇院聯合創辦的兒童藝校,目的是通過寓教于樂的方式,讓兒童和少年對中國傳統文化及戲劇表演産生興趣,感受中華文化的魅力,同時提高華語水平。

中國文化中心也致力在新加坡推廣中國民間文藝。如:2016年4月29至30日,已經移民新加坡二十多年的中國一級老旦專業演員田平舉辦第一場“田平說戲”京劇系列演出,別出心裁地安排上海唯一男旦演員牟元笛以示範表演的方式,示範及解說水袖舞、上頭、跷功等技巧,表演《貴妃醉酒》《戰宛城》《遊園》《天女散花》等片段。

(2016年4月,第一場“田平說戲”京劇系列演出,別出心裁地介紹上海唯一男旦演員牟元笛。)

新加坡華社的構成複雜,既有上世紀九十年代之後定居、入籍的新移民,也有在本地生活了三四代人的老移民,或稱本地人。前者出生、成長于中國,在中國接受社會化過程,他們對中華文化的情感及認同自然與後者不大一樣。

即便是本地人,由于家庭背景和教育背景不一樣,對中華文化的情感和認同也不一樣。

新加坡華社目前構築文化身份的工作,一個重要的策略就是通過有民間文藝造詣的新移民和本地人來帶動人們對民間文藝的認識、接受和喜好。

我們都很熟悉新移民對新加坡在經濟、科技、社會等方面的貢獻。其實,新移民在文化上對新加坡的貢獻也不少。

這種貢獻絕不僅僅在提高本地的文化和藝術水平上。

其中,就包括了與本地人一起,重新塑造新加坡華人文化身份。