我聽到母親的哭聲

在人煙稀少的野外

顯得格外悲怆

”

糊裏糊塗選擇了德明

1965 年,新加坡曆史步入新的轉捩點。我也面臨人生第一個重大抉擇。

小學快畢業,必須爲自己選擇中學就讀的學校。當級任老師把選校意向表格交到我手中,我腦裏一片茫然。密密麻麻的名單中,沒一所是我認識的。過去在鄉村長大,對城市印象欠缺,偶爾隨母親提著人心果到如切販賣,也像大鄉裏進城,連過個馬路都提心吊膽。想到要爲自己選一所中學,完全不知如何下手。

沒人指導,母親也無法幫忙,只能看著校名,想象它會是一所怎麽樣的學校。正在傷神,突然在表格上看到兩所名稱一樣的學校,分別列在第一和第二選擇名單中:“德明政府華文中學”和“德明中學”,像一對孿生兄弟,就此決定不把它們分開。

小學會考成績公布,級任老師很興奮的告訴我,我被分配到德明政府華文中學。很多師長也向我道喜,而我全然不知新學校究竟好在哪裏,我甚至不知道我的小學會考成績考得如何。

我就要邁向人生新裏程,但我不知道德明在那裏。

爲了節省一毛錢

1966 年 1 月 2 日,學校開學了。母親擔心我從沒自己下過坡,怕在上下學途中有失,在開學前特地找了住在舊加冷機場的親友商量,希望能讓我在他家住幾天,確保開學時一切順利。舊加冷機場靠近德明,也可以節省交通時間。

(早年的德明政府華文中學,圖源:德明官網)

這要求很快就被回拒了,我必須自己去面對這人生的新改變。

第一天怎樣來到學校,已完全沒印象。但我確是走進了德明禮堂,列在等候分配班級的新生隊伍中。帶著好奇心情,環視周遭一切,我很快就喜歡上新環境。看風中搖曳的木麻黃、聽沙沙作響的枝葉聲、踏在灑滿木麻黃落葉的園地、走長長的走廊,一切是那麽恬靜,讓人立刻平和下來。

上學比較麻煩,從家到學校,先要走15分鍾村路到加基武吉(Kaki Bukit)路口等50路巴士,搭到芽籠士乃(Geylang Serai)路和赫(Haig)路交界處,再沿赫路步行15分鍾到德明(Dunman)路交界,轉右就看到學校大門。

來回車資兩角錢,每一天母親給我五角錢,除了車資,三角錢是零用。有時因爲要買文具,食堂就去不了,連回家的路費都沒了。沒辦法,只好走路回家。

(2017年,新傳媒第8頻道《星期二特寫》欄目播出《鍾聲響起時》系列,講訴傳統華校創校、演變的風雨曆程。其中,《鍾聲響起時之情系木麻黃》講訴的就是德明政府華文中學,也采訪了李甯強。圖源:YouTube)

這是一項考驗意志力的活動。6點放學,沿著赫路,轉入芽籠士乃路,經過熱鬧的芽籠士乃巴刹。剛好是晚餐時間,煮炒攤飄來食物香,趕忙加快腳步向前走。

家還很遠,繼續左轉進入惹蘭友諾士(Jalan Eunos,俗稱甘榜達)。這時天已暗下來,黃黃的街燈斜斜擺弄著我的影子。走過兩旁馬來浮腳屋,村民生起火堆燃燒樹葉,煙霧吹進我眼裏,分不清是汗是淚。

(作者年幼家貧,有時爲了省下一毛錢買文具,連回家的路費都沒了,只好走兩個多小時的路回家。)

過了新生學校,看到政府診療所,在加基武吉回教堂旁右轉下山坡,來到加基武吉馬來甘榜(Kampung Kaki Bukit)。這時已過了兩個多小時,腳酸痛得不聽使喚。

終于看到海南村口那一間印度人雜貨小店,整顆心頓時松下來。估計15分鍾後就可到家,但接下來的村路也不好走,兩旁隨時有狗沖出來朝你狂吠,還有在庭院裏聊天的村民總在竊竊私語,大概是不明白我爲何要搞到如此狼狽。

(1962年勿洛的馬來甘榜。圖源:新加坡國家檔案館,Wong Ken Foo攝影)

母親站在門邊一臉焦急,看我大汗淋漓回來,開口罵幾聲算是間接的關心。當年什麽通訊都沒有,放學後兩個半小時才回到家,母親雖不說什麽,但心情可想而知。和母親的焦慮相比,我走路的苦又算得什麽。

走路回家真是一種毅力的鍛煉嗎?我不知道,但我並沒有選擇。

加鹽的可樂

父親死後的第一個清明節,我和母親、大哥一起去掃墓。

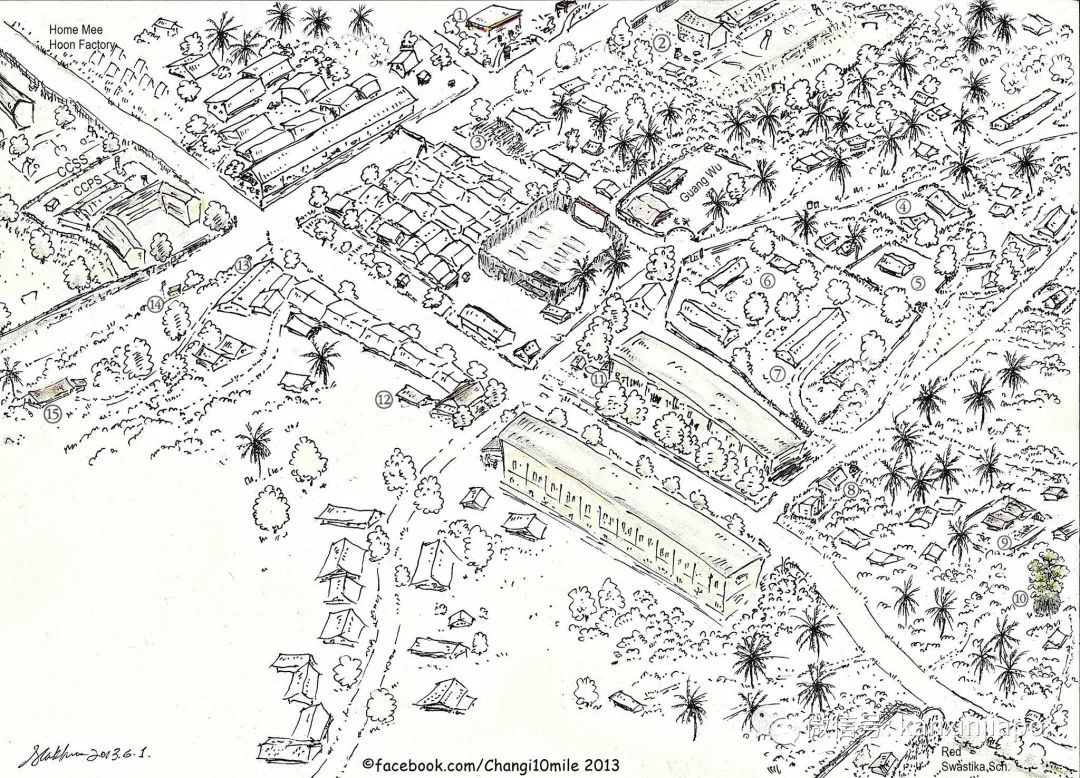

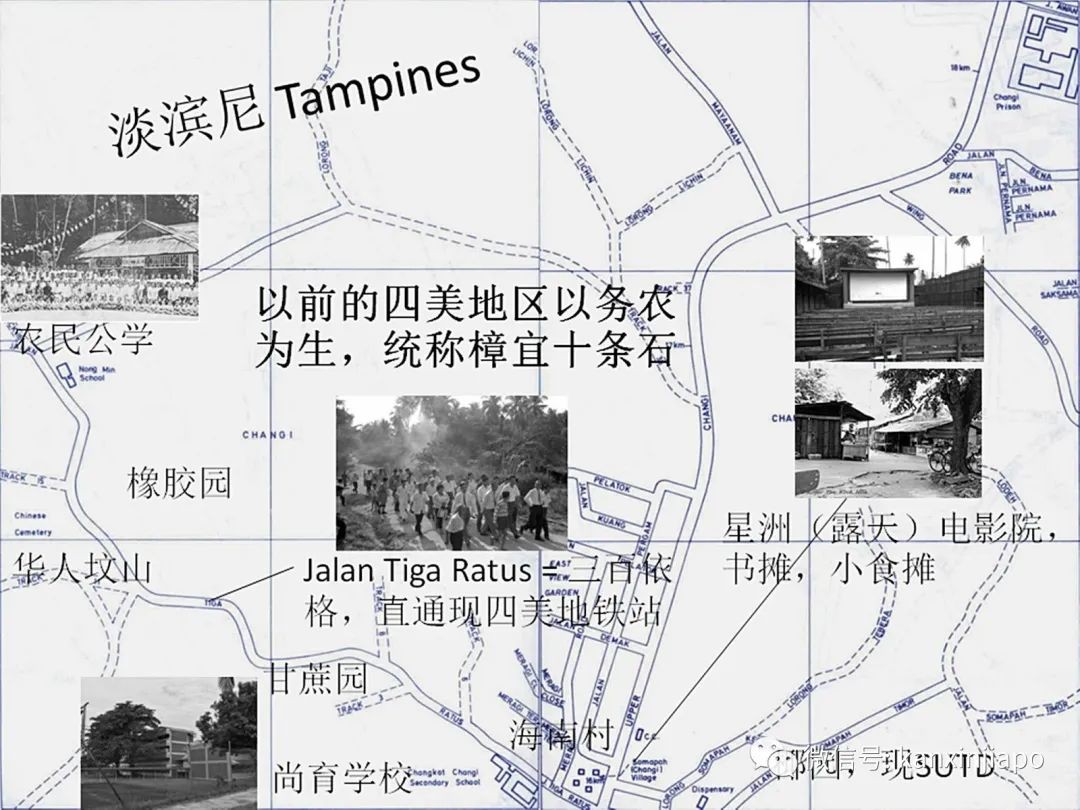

父親的墳在俗稱三百依格(Jalan Tiga Ratus)的樟宜十條石(編按:即今日之四美組屋區;“樟宜十條石”是一個俗稱,意即樟宜路[從芽籠士乃開始]的第10英裏,新加坡在70年代之前使用英制,舊路每隔一英裏,就豎立一塊寫上裏數的小石柱作爲路標,通俗的叫法就是“十條石”),下了車還要走一段很長的黃泥路,入口就在現今廢置的尚育中學籬笆旁。路兩旁有一些家庭工業作坊,斜斜木架上曬滿一捆捆米粉,也有拜神用的香枝,遠遠就聞到濃烈的氣味。走不遠村屋就少了,開始出現墳墓,比黃泥路高出兩三尺,幾乎觸手可及。就這樣一路陰森淒清,陪著走到墳場深處。

不到一年光景,草長了,再尋不回當時路。憑著手裏印有墳墓號碼的小紙條,踩著泥土積水,一腳高一腳低,才找到父親埋在坡下的矮墳。

金銀紙在風中化成灰燼,所有不愉快的回憶忽然在煙灰裏重現。我聽到母親的哭聲,在人煙稀少的野外,顯得格外悲怆。

(圖片說明:樟宜十條石“鳥瞰圖”,圖源:Facebook Changi-10-mile (Somapah/Mata Ikan/Jalan Tiga Ratus/Gulega & Others)

回程時,我告訴自己:我已長大,必須忘掉這些不愉快,因爲還有許多事情等著我去做。

三人六腳踩過黃泥地,發出稀索聲響,此外,再無一言。炎陽當空,汗從額頭滴下,依舊沒人出聲。來到路口,有一間雜貨店,外頭擺了幾張桌椅。大哥突然拉住我:“來!我們去喝水。”

我心下一愣,以爲母親會反對,沒想母親倒先走過去了。大哥要了一瓶可口可樂,兩個帶冰的杯子,就在桌邊坐下,開始分那一瓶可樂。過去很少在外頭喝汽水,可口可樂究竟什麽味道從無體會。大哥打工賺錢,已經嘗過可樂滋味,大概想讓我們也嘗嘗。大哥把可樂分到兩個杯子裏,又從鹽罐子裏掏出細鹽灑入杯裏,一陣汽泡從杯底升起。

“喝呀,加了鹽好喝。”在大哥的催促下,母親喝了,我也舉起杯,一入口,舌頭就受不住了,這是什麽味道?一種嗆喉的不適很快傳遍口腔,舌頭像被摸不著的小刺刺著,苦澀的味道征服了甜,我對可樂的幻想破滅了。

我沒敢說出我的感受,這還是我第一次嘗到可樂的味道。都說加鹽的可樂好喝,卻沒人告訴我,如果我的人生不加那麽多鹽,會可樂嗎?

(圖源:李國樑《從夜暮到黎明 from dusk to dawn》)

賣雞飯賺學費

學校假期,我也想找工作賺錢。隔鄰海南叔在芽籠31巷口咖啡店賣雞飯,問我要不要幫他,一個月30元,不愁三餐。想到有錢賺,一口就答應了。

接下來三個多星期,每天清晨6點就跟著他搭車到咖啡店。一到店裏,海南叔先在廚房處理雞只,我則在檔口削黃瓜、切黃梨,再把醬油和辣椒醬裝滿罐子,擺到每張桌子上。

(1963年的華人咖啡店,圖源:新加坡國家檔案館)

海南叔不吃早餐,我也餓著肚子不敢出聲。第一天,他趁空跑來看我做得如何,剛好看到我用小塑料袋包辣椒醬,因爲袋子打不開,把袋口湊到嘴邊吹。海南叔一見,急得高聲喝止:“不能這樣!顧客看到還敢吃嗎?”

海南叔很認真,我犯了飲食業大忌,心裏自然十分不好意思。

咖啡店環境複雜,我卻喜歡它的草根和隨性。來往客人都叫我“肖條”(閩南方言,意即“小夥子”),把我當小夥子,和他們說話不需顧忌太多。

約8點多,海南叔煮好八只雞,視需要再添煮。他把雞從熱水中撈起,置入冷水浸泡。這是一個十分重要的程序,煮雞除了留意大火及文火的烹煮時間,還要經過冷水浸凍,使肉質更香滑,切雞時刀板一拍,不僅易切,擺盤時也好看。

有時我也溜到廚房偷師,看海南叔煮雞煮飯。我總在飯裏見到一個小布袋,海南叔神神秘秘,裏面裝些什麽就靠猜測了。

11點左右,顧客陸續上門。大都是熟客,有時只需一個招呼,海南叔就知道他們想吃什麽。我擺好碗碟醬料,又拿飯盛湯,最後把海南叔切好的雞肉端上。

這一忙就忙到下午2點。午餐很隨便,海南叔炒兩樣小菜就應付過去,印象中也沒吃過雞肉。吃飽飯開始洗碗碟,海南叔又再煮雞煮飯,爲晚餐做准備。

我最怕送外賣,托著大托盤,有湯有飯,過大街轉小巷去找訂餐的客人。芽籠車多路窄,有幾回立在街頭,不知要往那裏去,十分狼狽。其實送外賣最影響檔口生意,但海南叔視顧客爲父母,再麻煩也不拒絕。

忙過晚餐時段,我和海南叔吃完飯,開始清洗收檔,大概在8點半離開咖啡店,回到家已9點多。身心很疲乏,但賣雞飯讓我累積不同的經驗,至少,逢年過節,煮一餐雞飯絕不成問題,切雞擺盤,我總會被請去操刀。

– 待續 –

李甯強,祖籍福建金門,是一手拿筆,一手持相機的文圖創作人。

他成長于五、六十年代新加坡鄉村,受教于傳統華校中小學及末代南洋大學,投身于電視新聞編輯與電視劇制作。2008 年退出五光十色的傳媒界,自學攝影,開拓攝影結合文學的創作道路。著有三本攝影文集、一本散文集、一本詩集,並參與三本詩歌合集。堅持,是創作的原則;分享,是最終的目的。

通過攝影,李甯強把一切負面的想法和郁悶盡情傾泄。每天高高興興出門,去見識新天地、去體會新發現。堅持做每件事,就算摸索也要闖出一道門路。通過攝影,讓他慢慢悟出一些道理,從而找到一些正面的能量。

2015年創作《說從頭》,停筆在離開電視台後,沒想這才是真正精彩的開始,像自學攝影、文圖創作、停筆四十年再續文字緣、重新寫詩、出版五本書和曆經七十八年找回金門祖居的尋根之旅,都在這時發生,這促使李甯強決定寫《回甘》,算是《說從頭》續篇。繼續記錄個人回憶,當成一種經驗分享,分析過去對錯、堅持不放棄、提醒和鼓勵自己。《說從頭》像是在心情亢奮中喝下一杯百味雜陳的茶,而《回甘》卻是氣定神閑喝著一杯苦茶,入口苦澀,慢慢甘甜。

《回甘》沿襲《說從頭》寫法,單篇獨立卻互有關聯,每一篇都有畫面,配文照片更是大幅度增加。爲了不脫節和方便閱讀,以感情爲重點,保留了《說從頭》部份篇章,並增加一些後續內容。全書分前輯《回》,後輯《甘》,圖片以黑白和彩色區分。請讀者共品這杯余香袅袅的人生茶,誠意推薦《金門尋根記》一章。

相關閱讀