6日,《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》發布,定位“特殊經濟功能區”,參照“經濟特區”管理。如何升級發展、如何跻身全球樞紐城市,是上海的課題,也是中國各大城市的目標。北京大學國家發展研究院教授周其仁月初發表的這番演講,盡管圍繞的是上海(靜安區),但其中的思考邏輯爲城市發展提供了很好的參考。

從東歐出差回國,需要經停某地,北京大學國家發展研究院教授周其仁特意選擇了迪拜,專門看看這座沙漠上的“網紅”城市,還冒著40攝氏度的高溫在迪拜城區走了走。

帶著對中東沙漠熱騰騰的記憶,周其仁日前出現在同樣酷熱的上海。在上海圖書館舉行的“上海願景與靜安方案”跨界高端研討會上,他做了題爲“市區的制高點,從靜安看上海”的專題演講。在他看來,相比20年前只有一片沙漠的迪拜,今天的上海擁有好的地理位置、豐富的曆史,可以說握有一手好牌。

但手握好牌,並不意味著能在競爭中一直保持領先。

“畢竟迪拜只用20年,就把沙漠變成了世界最著名城市。”從迪拜的變化,人們或許能窺知全球城市競爭中正在顯現的新格局——“家底”已不再是決定城市發展的關鍵因素。在新技術和全球化的加持下,城市自身的努力、遠見,以及與外部的投資、交流和互聯互通,才是孕育一座全球城市的新內核。

周其仁教授

迪拜、新加坡、紐約,這三座人們耳熟能詳的國際都市,在各自擅長的領域或能成爲上海的“老師”。

(一)迪拜:一張“壞牌”上的全球樞紐

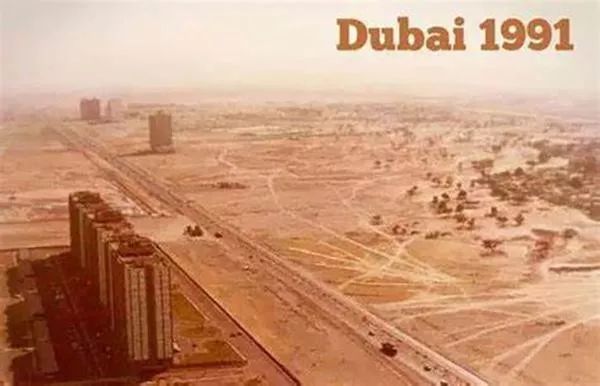

周其仁的演講幻燈片上展示了一張1991年的迪拜城,按照現在的網絡流行語,的確是“沙漠本漠”。但到了2014年,麥肯錫評出的全球6座樞紐城市中,迪拜就與紐約、倫敦、中國香港、東京、新加坡一同上榜。爲迪拜“打榜”的,是這座中東城市本身的特質——

2013年,迪拜購物中心的客流量就達到7500萬人次,居世界之首;

2016年,迪拜躍升爲全球第三大空港,僅次于美國亞特蘭大和中國北京;預計到2020年,迪拜機場年客流量將達2億人次;

2017年,到訪迪拜的客流達1760萬人次,超越巴黎,一躍成爲僅次于曼谷、倫敦的世界第三大旅遊目的地……

在阿聯酋幾個酋長國中,迪拜的石油儲備屬中下位圈,因此最早一個意識到石油資源一旦使用殆盡可能産生的危機,率先提出要把石油資源轉化成非石油競爭。上世紀90年代,迪拜的領導人像當年彼得大帝遠赴西歐學習先進技術那樣,來到新加坡學習港口貿易,借鑒制度建設。“學成歸國”後,迪拜開始由傳統的阿拉伯世界的商業制度,向降低稅收、提升通關便利、提高石油儲備使用效率轉型。

1991年的迪拜

“今天上海正在經曆的商事制度改革,當年的迪拜都經曆過。”但讓全世界的貨物都“偏偏”要往這片沙漠轉運、經停的道理,遠不止這些。

據麥肯錫的統計,迪拜非本國居民占比達90%,僅中國公司在當地就有數千家,30萬中國公民此刻正在迪拜工作、生活。周其仁說,自己在迪拜機場候機時,看到不同膚色、族群、宗教信仰的人在同一空間相處、相融,這一點讓他感歎“非常難得”。

迪拜 圖片來源:PEXELS

再說說城市常見的“資源天花板”。相比上海,迪拜港的天然條件並不突出,資源方面除了石油,可以說“周遭都是天花板”。“按道理這個地方不會出現大都市,但新技術的出現,讓空港已經不需要臨海才能建設。”迪拜抓住了技術帶來的機遇,進入21世紀持續擴建,成長爲全球空港中的樞紐性節點。如今,迪拜只有5%的收入來自于石油,其余95%的非石油收入中,包含大量金融、娛樂、旅遊等“輕型”收入。

周其仁表示,迪拜對世界的貢獻已不僅是哈利法塔、帆船酒店這些享譽全球的建築——它的存在提醒人們,在當代技術條件下,城市間的競爭可能已經與各自的先天條件越來越缺乏直接關聯,而更多地是與城市後天的努力、眼光、判斷、投資越發有關聯。

迪拜 圖片來源:PEXELS

“這尤其值得中國城市注意、值得上海注意,爲何看似是一張‘壞牌’的沙漠上方,能夠平地建立起一座全球樞紐港。”

(二)新加坡:世界市場不可替代的“節點”

迪拜借鑒了新加坡的建設經驗,那麽就來看看“先行者”新加坡。

新加坡一直被稱爲“彈丸之地”;它同時也是世界最知名的自由貿易區和自由貿易港。與迪拜一樣,新加坡並沒有突出的工業基礎,但通過降低關稅以及“單一窗口”等一系列通關便利措施,盤踞馬六甲海峽的新加坡率先亮出産業優勢,吸引船舶經停,讓這座沒有一滴石油的城市島國,一舉成爲世界石油貿易樞紐和亞洲石油産品定價中心。裕廊島工業區也成爲僅次于美國休斯敦和荷蘭鹿特丹的世界第三大煉油中心,支撐起新加坡港口工業的發展。

新加坡 圖片來源:PEXELS

相較同爲平地起高樓的迪拜,新加坡對上海的借鑒意義更明確一些:專注自身的功能建設,成爲世界經濟中不可替代的關鍵節點。

周其仁表示,當下城市群、城市圈越來越大,唯有一條萬變不離其宗:城市群的內核要有足夠的密度和能級。

“如果裏面那個‘核’沒有得到很好的發展,城市圈‘攤’得越大,越‘拖’不動。”由此可見,“全球城市”的“入會標准”並非人們所想的大而全。事實上,目前中國城市要與世界城市對標的部分,其實是城市中的市區。

知道了要比較的是城市的“核”,那具體怎麽比?周其仁借用互聯網概念做比喻:人們到一個國家,一定是經由某個城市的機場、港口進入,這座城市也就是這個國家與世界連接的一個節點,相當于網絡世界所說的“入口”。當代城市競爭,“爭”的就是在全球網絡中的節點地位。全球城市的本質,就是成爲在全球網絡中占據支配地位的重大節點。

周其仁指出,傳統經濟模式是“劃地爲牢”,地域、産業均是一塊一塊分開看。但隨著人類活動方式的變化,全球目前已經有6400萬公裏長的高速公路、120萬公裏鐵路、200萬公裏油氣管道和75萬公裏的海底電纜,每天有5萬架次飛機和35萬艘船只在世界各地往來,互聯互通是無人能擋的大勢所趨。

“只要有來往,節點就非常重要,城市就是世界市場的節點。”

然而,並非最大的城市就是最強的節點。只有輻射力強、能夠向世界提供産品、服務和想法的城市,才是具備競爭力的“玩家”。如,科技“獨角獸”們都熱衷于到納斯達克上市,到華爾街尋求融資,這便是紐約作爲金融世界的“節點”對全球市場的影響力。又如,新加坡不能隨地吐口香糖,幾乎沒有賣口香糖的地方,但就是這座容不下一塊小小口香糖的城市,卻能容納全球金融領域最具冒險性的對沖基金,幾乎所有全球知名的對沖基金都在新加坡設立了公司,這便是新加坡金融開放的特質,使其成爲重要的世界金融節點。

新加坡 圖片來源:PEXELS

周其仁還特別指出,城市間每年除了GDP體量的比較之外,還應該問一問,GDP中有多少來自全球市場。全球份額不夠,經濟體量再大,輻射力仍舊有限。而承載輻射力的,正是如今人們不斷討論的城市建設——不止基礎設施這樣的硬件建設,還有肉眼看不到的功能建設,最典型的便是金融領域的資本項目開放、人民幣自由兌換等等。

“在開放的問題上,大國容易落後于小國。”當巨大、穩定的國內市場容易使人們安于現狀時,想要成爲有世界影響力的“節點城市”,就需要不斷吸引新的奮鬥者前來。在周其仁看來,上海要吸引的人才,不是用住房、補貼來吸引“房客”,而是要用自身的輻射力去吸引具備世界級服務能級、研發能級的關鍵人才。“這份對于吸引人才的自信和標尺,就是上海建設核心城市、核心節點的競爭戰略和支撐點。”

(三)紐約:打破容積率對城市發展的束縛

“缺地”被普遍認爲是上海發展的一大約束。按照去年初獲批的《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》,到2035年,上海建設用地規模不超過3200平方公裏,相當于5年的增量最多爲40平方公裏。但在上海中心城區,開發強度並不高,目前上海地均GDP僅爲東京的五分之一。對上海來說,如何在容積率上做文章,無疑是眼前一大挑戰。

半個多世紀前,紐約經曆了一場與容積率有關的改革。周其仁講述了這個“紐約故事”:

早年紐約執行的是英國農業文明時代的土地政策,買入一塊地,上到空中、下到地心都爲開發商所有。然而人們一蓋樓就發現了問題,樓層高了就會擋住別人。最有名的案例,便是位于曼哈頓的公平大廈,竣工後其周邊7平方英裏的城市面積常年覆蓋在該樓的陰暗面裏,周邊街區都曬不到太陽,空氣也不順暢。爲此,紐約市進行立法,對樓宇“限高”,規定超過一定高度後,建築頂部就要往裏收,這也是爲何一段時間內紐約集中出現了多座尖頂大廈,包括著名的特朗普大廈。

然而,這樣的尖頂並沒有太大的實用價值。直到德國設計師密斯·凡德羅出現,這位現代主義建築大師堅持保留建築的實用性,一切房子都要修得方方正正,這恰恰與紐約市的限高規定相悖。如何解題?凡德羅直言,將大廈樓頂做成尖頂的目的,是爲了讓空氣與陽光透進城市中心。如果在市中心街區留出一塊地,開發商負責建造對所有市民開放的小廣場、城市綠地,同時政府增加大樓的層高,不就既保證了綠化、日照和空氣,又提升了大樓容積率。

這個建議最後總結成了紐約市的一項新規,讓困擾城市建設許久的限高政策在上世紀60年代得到真正的突破。更深遠的影響是,這一改革讓紐約的城市面貌發生了根本性的變化:越來越多的口袋公園出現,均由私人購買土地,讓渡出來作爲公共空間;用口袋公園換取的容積率,讓建築的層高越來越高、形態更爲多元,商業訴求得到充分滿足。

與紐約一樣,上海市中心也有很多曆史建築,地理位置好,但層高受限。有沒有更好的空間利用辦法?

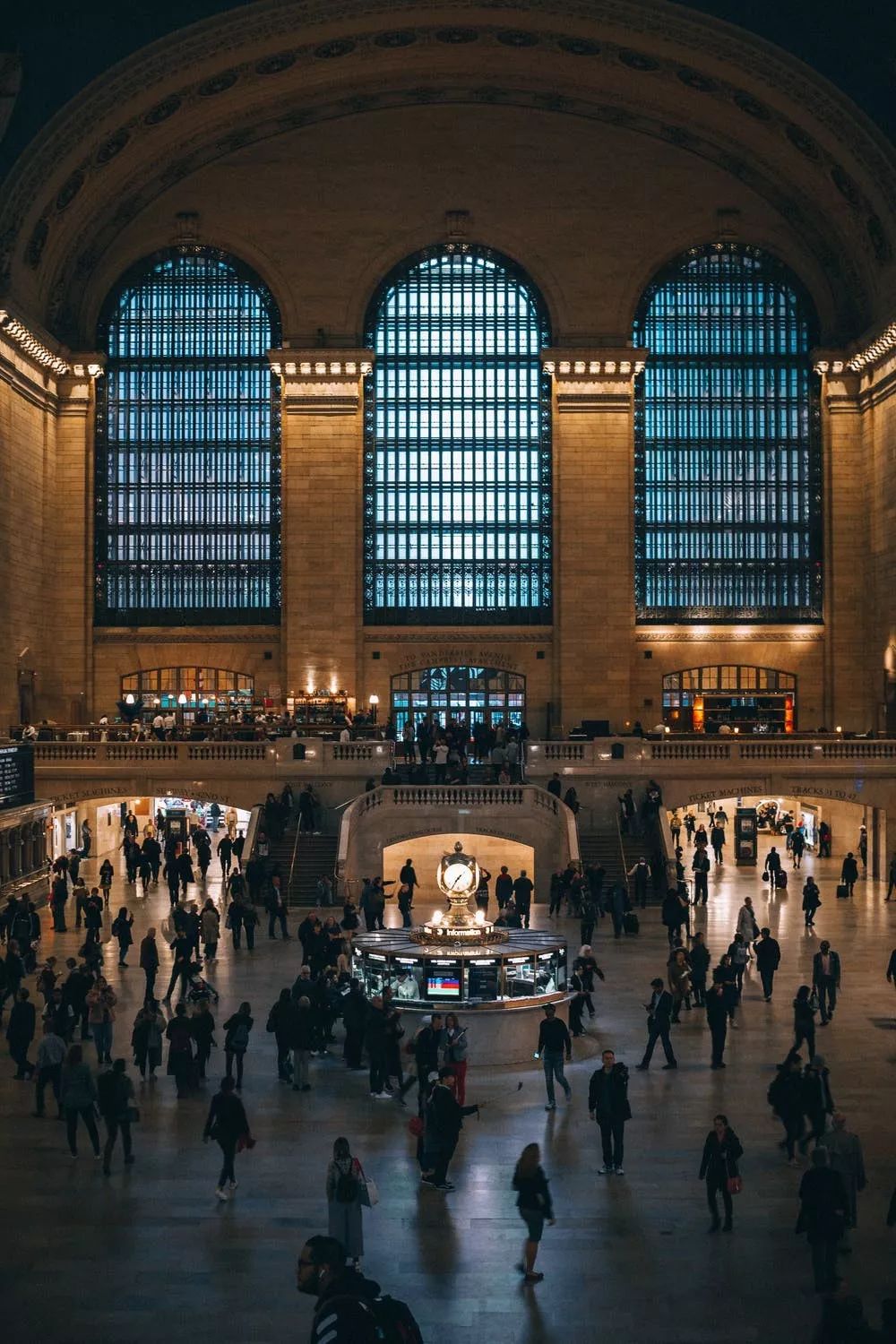

周其仁談到了近年來紐約中央火車站的修繕案例:紐約中央火車站作爲曆史文物,修繕得當,但處在金貴地段,火車站層高較低,確實是對空間的浪費。對此,紐約想到的辦法是,把中央火車站上方的空間賣出去,將上層空間轉移出來,同時用賣得的錢設立基金會,用于永久維修這個老火車站;賣出去的空間轉移爲容積率,作爲補償,供開發商持有的其他建築項目使用。

紐約中央火車站 圖片來源:PEXELS

目前中國不少城市的曆史建築主要靠立法保護,但修繕等方面的財務投入存在一定問題。按照紐約的經驗,將老建築上方空間轉移爲容積率出售給開發商,既解決了曆史建築保護的資金問題,也能帶動這一地區的經濟活力。類似經驗在日本東京也曾實現,如荷蘭駐東京大使館上空就實現了部分容積率轉移,面積11萬平方米的東京老城區改造成了今天的六本木新城。

周其仁表示,法治經濟社會,法治要服務于經濟發展。技術有所進步和改變,法規自然要進行相應調整,有一定的彈性區間。對于上海的城市規劃來說,如果空間管理的尺度無法突破,上海老城區就很難有突破性的發展。

一些國際城市已意識到這一問題。如“新加坡2019總體規劃”就提出,每年給老大樓容積率一定的提升,爲建築創造新的投資價值,爲今後的城市更新鋪路。相比新加坡部分樓宇接近15的容積率,上海部分中心城區平均只有2.0的容積率,顯然無法滿足未來新的城市競爭需要。

“上海要進一步發展,容積率的問題就必須解決。”

(四)上海:搶占三個制高點,參與全球競爭

“網絡和節點,是我們理解當代人類經濟活動、交往活動的基礎。”演講進入總結部分,周其仁提出了當下人們理解城市建設需要的核心認知。對于加入世界城市的競爭與交流,他認爲上海尤需搶占三個制高點——

第一,更大範圍的服務輻射。全球城市不再只有本地人活動,也不再只是爲本地生産、本地生活服務;全球城市的空間有許多是服務世界人民、世界市場的。上海要追求更大範圍的輻射,就要思考能夠在多遠的世界也能看到上海要素:哪些服務是由上海的公司提供,哪些産品從上海來……出了上海也能看到上海,才能真正定義上海的輻射力。

第二,從全球集聚優質資源。上海要爲自身的輻射力集聚人才和優質資源,引進人才是要來“打仗”的,打全球城市的競爭之“戰”。上海要將想做的事先“亮劍”亮出來,發出一個清晰的信號,告訴自己所需的人才,人才來到上海會有好的發展前景。

第三,打造高密度、高品質的承載力。上海要支撐得起具有輻射力的活動,從全球吸引人才,爲上海服務全球蓄力。

上海 圖片來源:PEXELS

支撐上海搶占三個制高點的方式,則是轉觀念、改機制、重投資。周其仁著重強調了重投資:人們現在有個很大的認知偏差,認爲經濟下行,投資人就不敢投資了。其實越是這種情況,只要還有融資渠道,就要在正確的方向“狠狠地投資”。他表示,上海目前具備財政基礎較好、金融力量較強的優勢,恰恰可以加大投資力度。

“手裏有好牌就要打出去。今天不打,明天在全球競爭中就不會有好收成。”

本文作者:舒抒 唐烨

本文來源:《解放日報》“上觀”新聞