#宅家遊世界##文史之旅#

攜帶的行旅書

前不久去雲南,我從別集中抽出《七色魇》作爲行旅書。高鐵四個小時,我就讀著這冊小集子,沒有想到多數篇章是沈從文寫雲南的,更沒有想到著名的《雲南看雲》原是他給一位陸姓攝影師寫的展序。走出湘西讀沈從文寫湘西之外的文章,是使人感覺到一種別趣的。我尤喜是沈從文住在貢城鄉下時所寫的一組劄記,也可以謂之日記。原來認爲沈從文最美的文章是《湘行散記》,那是他新婚不久回湘西探望母親時所寫,幹淨,純粹,字字句句是湘西的山山水水,湘西的山山水水映照著二哥對三三的思念,如天空那麽藍,如青山那麽綠,如流水那麽清。沈從文寫雲南劄記時,已經有了兩個孩子,全家因爲西南聯大遷徙到了雲南,劄記的文字依舊美,少了夫妻濃濃的相思,多了生命深深的思索。我已中年,兜兜轉轉,似乎更願意讀他的雲南劄記這類文章了,簡約,直白,隨性,有心境,有秉性,有氣格,有情懷。

是夜,宿在貢城。當年的鄉下已經變成城市的新區,只能一邊讀著文章一邊想象沈從文騎著一匹騾子去西南聯大上課, 踢踏踢踏的馬蹄聲,如一個一個的文字,又一下一下地叩擊著靈魂深處。

汪曾祺筆下的大淖

乙未暑期,我曾去高郵尋訪汪曾祺故居。那日江南起風了,淡淡煙雲飄灑幾點細雨,風景迷離,心思迷離,一切的一切如夢似幻。故居裏的老人是汪曾祺的妹妹與妹夫。我自我介紹:“我來自湘西,名叫九妹。”能看到兩位老人的眼睛頓時一亮,他們原是知道湖南湘西,他們也原是知道九妹——沈從文的九妹。我不知道自己是不是第一個到高郵尋訪汪曾祺故居的湘西人,老人對我特別客氣,我說著汪曾祺與沈從文的師生情,也說著自己參觀文遊台的汪曾祺文學館,還說著湘西吉首大學有一個沈從文紀念館。老人取出留言薄且翻開,我猶豫後寫了一句:“這個最愛沈從文先生的老人,我很敬仰且很喜歡。湘西九妹。”

不久後來,我意外獲贈一本汪曾祺的《旅食與文化》,扉頁簽有一句:“九妹笑納,汪朗。”汪朗是汪曾祺的兒子,時在北京書展參加出版社的一個圖書發行活動,白岩松主持,湘西文史書店史姐就拿著書請汪朗簽名,汪朗說:“我父親的書,我怎麽能簽呢?”史姐趕緊解釋:“我來自湘西,沈從文的家鄉,這本書是簽給我們湘西作家九妹的。”他們當然知道湘西,肯定也知道九妹——沈從文的九妹。白岩松就笑了:“簽吧,兒子也能代替父親簽書嘛。”汪朗簽了,也就簽了那麽一本。

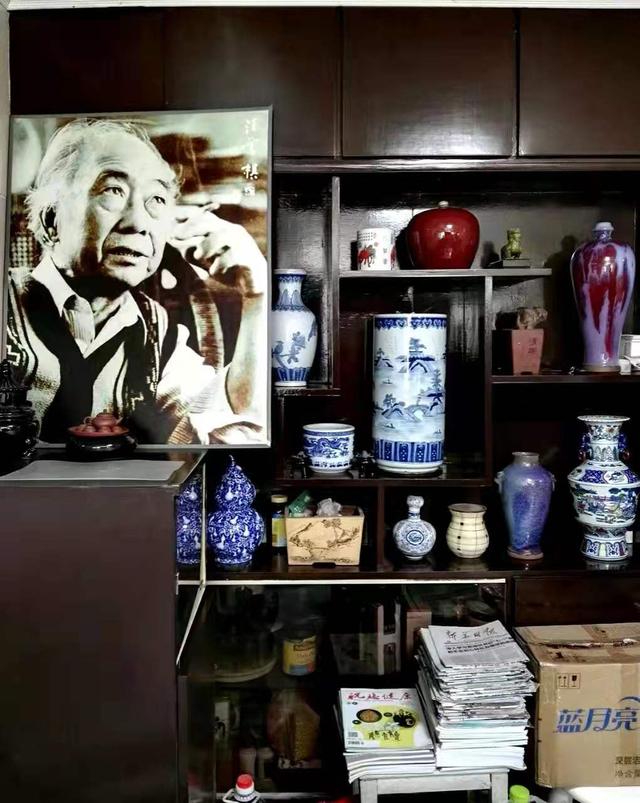

沈虎雛先生也八十歲了

轉眼又到丁酉暑期,我走進了蘇州九如巷3號。這是我去蘇州之前就想著要尋訪的一個地方。在蘇州的最後一天,帶著兒子去尋九如巷3號,仿佛也像是與姑蘇古城的一個告別儀式。同樣是導航不到具體地址,下車後得自己走進街頭巷尾慢慢尋找。看到一排氣勢恢宏的舊時建築,看到吳昌碩研究所,就是問不到九如巷3號具體是哪棟樓哪個門牌號。轉了一個大圈,終是在一條幽靜巷子深處找到一處門楣挂著“九如巷3號”藍色門牌。門扉緊閉,可是就在這扇小門後面,九如巷3號的家長是變賣家産創辦私學的張冀牗,也曾有“誰娶了都會幸福一輩子”的張家四姐妹,張家的六兄弟同樣也是一個個才華橫溢的才子……那是一個何等風雅的存在啊。站在門前,我也忐忑,最後卻還是不管不顧摁下了門鈴,一會兒有中年女子打開門,上前禀明來意,她也大方地讓我們進門了。張家老宅,前後兩排舊平房,中間種了臘梅、無花果等花木,在四周高樓包圍中如是城市的一塊小菜地,雖綠意蔭蔭,但教人目睹頓感有些荒蕪,又有些衰敗的淒涼。當我說來自湖南湘西時,中年女子突然沖後面屋子大聲喊了一句:“媽媽,湘西鳳凰來人了!”就這樣,我見到了張寰和夫人周孝華。周阿姨八十八歲,滿頭白發,長得素淨,衣著素淨,給人以眉眼清潤、舒心妥帖之感,她也是張家十姐弟夫婦中惟一健在的一位老人了。周阿姨待人極好,我說我叫九妹,她說張寰和是張家第九個孩子,我又說我很喜歡四妹張充和,還有大姐張允和《昆曲日記》,她說張允和是二姐,從裏屋拿出飲料給孩子喝,又取十姐弟相冊給我看。

在九如巷3號張寰和夫人周孝華阿姨合影

告別時,我提及春天在吉首大學見到了沈虎雛,周阿姨有些遲疑,慢慢說了一句:“虎雛病了,病了一段時間了。”送至大門外,得知我當天要回湘西,周阿姨突然說到曾經去過湘西,就是張家一大家子與三姐一起送二哥(沈從文)骨灰回鳳凰。我清楚地記得是1992年清明,沈從文骨灰葬回鳳凰聽濤山,一半埋在五彩石下,一半撒入沱江,隨骨灰緩緩撒下的是一背簍花瓣。這些業已幹枯的花瓣,都是張兆和精心保存的四年來敬獻在沈從文骨灰盒和遺照前的鮮花凋落的花瓣,以至這一瓣瓣的心香戀戀地沿著水流追著一顆靈魂遠去。春去秋來,我在那年9月轉輾到鳳凰求學三載,走進沈從文故居,捧讀一冊《邊城》,而愛上了文學。

九如巷3號有兩株百年老臘梅,賞花人如今只剩下周阿姨,臘梅花開的時候,若有人來尋訪九如巷3號,老人都會熱情地折下一枝臘梅送給來客。我雖然未曾晤見九如巷3號兩株臘梅花開,想象裏,它給你清風與明月,給你晴日與碧空,給你山光與水色,給你安安靜靜地站在老宅院,品味著過去的一切,一切的一切。

每年春節都來聽濤山拜祭沈從文先生

路口書肆不知何時被拆除,二十多年前初次見到的一株老紅梅枯寂數年後,竟然在一片空曠裏斜斜突兀一枝紅影灼灼。其後是滿山臘梅,晶瑩如黃玉般的花兒開得很是絢爛,使山色染上一層金黃而明朗,而溫潤。“賞花賞到氣息,氛圍,情懷。隔江看花,隔窗聽雨,隔著人世中一層一層占有的標簽,輕啓那古舊又明潤的光。 如同,浴一回月光,落兩肩花瓣,踏一回輕雪,活著,走著,看著,欣喜著,卻沒有患得患失的心情。”這是汪曾祺的一段文字,在聽濤山徐徐漫步,擡頭看花開,情不自禁要在心裏面悄悄默念一遍。

走完一段“之”字石板路,就看到了崖壁下面的五彩石,即沈從文墓。除了前後碑文,五彩石背後還有兩處手掌般的小字,一處寫著:“公元1992,4,4清明。”另一處寫著:“2007年5月20日夫人張兆和骨灰合葬于此。”這分別是沈從文夫婦魂歸鳳凰的時間。山是歸根山,水是忘情水,石是三生石,“二哥”與“三三”的靈魂永恒在這巨石空靈中。伫立在五彩石前,我想起沈從文曾在自傳裏的一句感慨:“現在還有許多人生活在那座古城裏,而我卻生活在古城的記憶裏。”

是的,來到鳳凰,或徐或緩地行走在人生的陌上,心中種著清寞與鮮妍,明月與清風,不覺冬去春來,不覺雪融春暖。