僑鄉碑文中的新加坡華社領袖

廈門大學曆史系 曾玲

廈門市海滄區,曆史上又稱爲“海澄三都”,是中國華南著名的僑鄉之一。以保生大帝爲主祀神明的青礁慈濟宮,就坐落在海滄。該宮廟曆史悠久,是分布在閩南、港台、東南亞華人社會等衆多崇祀保生大帝廟宇的祖宮。自二十世紀九十年代以來,爲適應中華傳統文化複興、增進大陸台灣曆史文化血脈聯系等的新時代需求,原本屬于民間信仰的保生大帝崇拜,被推升至保生慈濟文化之層面,更使這座宮廟聲名遠播,聞名中外。

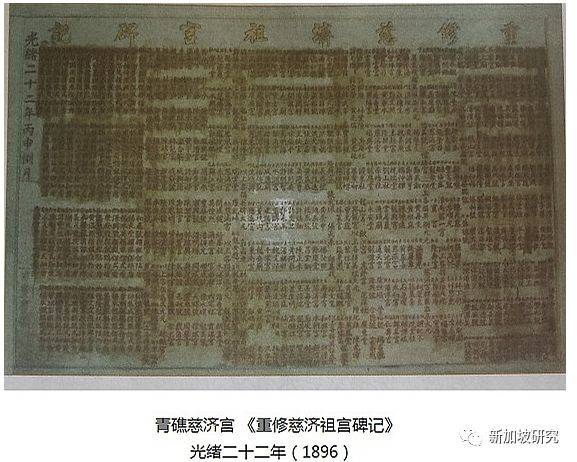

自2014年以來,筆者多次帶領學生到海滄進行僑鄉田野研究,考察青礁慈濟宮。該宮內保存的數個石碑中的光緒二十二年(1896)的《重修慈濟祖宮碑記》(以下簡稱1896年碑記)引起筆者關注與興趣。根據該宮廟內的其他碑文的記錄,青礁慈濟宮自南宋紹興辛未(1151)建成後,因曆代社會變遷與戰亂,曾多次損毀與重修建。

光緒丙申(1896年)又有一次“依舊制重建”的大工程。1896年碑記正是爲此項修建工程而立,主要內容是記錄爲該工程提供捐款者。在該碑記所記錄的捐款者中,既有青礁慈濟宮所在地的三都、閩南一帶諸多村落、宗祠、廟宇、商號、店號等的捐款,亦有來自香港、金門與南洋的新加坡、安南、廖內、仰崗(緬甸仰光)等華人社區所捐之款項。其中來自新加坡的捐款者約占三都及閩南一帶以外捐款者總數的三分之一左右。其所捐的款項,最高爲“緣銀壹仟兩百大員”、其他則有肆佰、壹佰、伍十、肆十、乃至十元、三元、一元不等。本文主要根據這些捐款記錄,考察與討論十九世紀末的新加坡華社與閩幫領袖。

1896年碑記中出現的捐款者身份,大致可分成三類:一類是慈濟宮職員,與新加坡相關的有兩位。一位是十九世紀末新加坡華社領袖、英華義學的創辦人顔永成,他“捐緣銀壹仟貳佰大員”。另一位是星洲名仕邱菽園的父親邱笃信,他“捐緣銀肆百大員”。邱亦是十九世紀末新加坡一位重要的華社領袖。

另一類是具有清政府官號或出身頭銜的捐款人。1896年碑記中共出現四位,均與新加坡相關:“例貢生顔應麟捐英三百貮十大元”;“章桂苑欽加二品銜花翎候選道、駐新坐探、南北洋委員兼辦叻坡等處東赈事務”;“捐英壹佰大員”、“吳安和诏安縣欽加四品銜,捐英五十大員”;“陳金鍾二品銜候選道、駐新加坡、暹羅總領事,捐英貮拾大員”。上述的顔應麟,又稱顔麟,是新加坡福建幫墳山麟山冢(又名麟記山)之山主。章桂苑即章芳琳,他既是十九世紀下半葉新華社會著名的慈善家、亦是跨越各華人幫群的華社領袖。吳安和即吳壽珍,他是中華商務總會(後改爲中華總商會)第一任總理,也是道南學堂(後改爲道南學校)的創辦人之一。陳金鍾亦是十九世紀六十年代至九十年代新加坡華社的一位重要領袖。根據柯木林先生主編的《世界福建名人錄:新加坡篇“陳金鍾”條》,“前人將陳金鍾與陳嘉庚並列,兩者交相輝映,前後共領導新華與閩幫社會五十余年”,贊譽甚高。

第三類是個人與商家的捐款。在1896年碑記中,與新加坡相關的捐款者均被冠于“實叻”、“叻坡”、“小坡”的字樣,筆者從中辨認出兩處與十九世紀末新加坡華社領袖相關的人物與商號。一處是“叻坡豐興號”、捐銀五十大員。“豐興號”是陳金聲的店號,說明這是以陳金聲名義所捐之款。衆所周知,在十九世紀中葉以後的半個多世紀裏,陳金聲、陳明水、陳若錦祖孫三代是新坡華社與福建社群的重要領袖人物。另一處是陳杞柏。他是著名華僑領袖陳嘉庚與陳敬賢之父,本人亦是十九世紀末新加坡華社與閩幫社群的重要領袖之一。在1896年碑記中,陳杞柏的捐款包括標明爲“叻坡陳杞柏”與“集美陳杞柏”之兩處,金額均爲“貮拾大員”。

1896年碑記中有關十九世紀末新加坡華社領袖的捐款記錄,不僅映證了十九世紀新加坡華社領導層由土生華人與新客移民兩個社群領袖組成的基本形態,亦從另一個祖籍原鄉的時空情境,爲我們進一步深入了解與研究十九世紀的新加坡華社領袖,提供新的研究視角與資料。

首先,1896年碑記顯示,十九世紀末的新加坡華社內部的兩大社群領袖,不僅在移居地攜手華人社會的各項事務,祖籍原鄉亦是他們合作的另一重要社會舞台。根據1896年碑記,爲海滄青礁慈濟宮捐款的新加坡華社領袖中,顔永成、陳金鍾、陳金聲、章芳琳爲海峽僑生;邱笃信、吳安和、陳杞柏則屬新客社群。就祖籍地而言,除顔永成、邱笃信、顔應麟的祖籍地爲海澄三都外,章芳琳的祖籍地是長泰、陳金聲祖籍地爲永春、吳安和是诏安人、陳杞柏則來自集美。但這並不妨礙他們在原鄉閩南諸項事務上展開合作。換言之,關注移居地與祖籍地,且在這兩個社會舞台上進行合作,是十九世紀末新加坡華社內部兩大社群領袖的一個共同特征。

第二、1896碑記顯示十九末新加坡華社領袖的認同形態現有的研究已指出,十九世紀新加坡華社內部不同社群領袖間的合作,與他們來自同一福建方言群有密切關系。這一點在1896年碑文也得到映證。然而,1896年碑記卻提供了解這一時期新華領袖認同形態的另一視角。在1896年碑記中出現的新加坡華社領袖,不論土生華人還是新客領袖,他們多因對新華社會與新加坡市政、醫療等公共事務做出重大貢獻而受到英殖民政府之封贈如太平局紳等。

而在1896年碑記中,我們並未看到在捐款人頭銜上有來自英殖民政府封贈的字樣,而是寫著晚清政府所封之官銜。這說明他們對在中國所獲身份的重視與強調。1896年碑記也爲我們了解這一時期新華領袖的捐官情況提供了一些新資料。例如關于顔應麟,現有資料對他所知甚少。從1896年碑記得知他曾向清政府捐“例貢生”。再如吳安和,根據《叻報》,他在1902與1909捐了知府與道台兩官銜。從1896年碑記,可知他在捐知府與道台之前還捐了“诏安縣欽加四品銜”。

總之,對英殖民政府與晚清中國政府的雙重認同,是十九世紀末新加坡華社與閩幫領袖的另一共同特征。正是在認同形態上具有這一特征,新華社會內部的兩大社群領袖方可在移居地與祖籍地的兩個社會舞台上攜手合作。

最後簡要談談1896年碑記所提供的有關新加坡華社領袖與祖籍地關系的另一研究視角與內容。在青礁慈濟宮所保留下來的碑銘中,還有鹹豐甲寅(1854)所立之另一《重修慈濟祖宮碑記》。其中涉及十九世紀新加坡華社領袖捐款人的記錄有:“貢生章三潮捐銀貮百員”、“陳金聲捐銀壹佰元”、“顔應麟捐銀四拾八員”、“陳金鍾捐銀三拾肆員”。再看出現在1896年碑記中的新華領袖,章芳琳在1893年去世、陳金鍾于1892年去世,陳金聲則在1864年去世。換言之,他們在該碑記中所留下的捐款記錄,應爲其後代所爲。上述狀況顯示,新華社會兩大社群領袖在祖籍地社會舞台上的合作,最遲始于十九世紀中葉,且至少延續至十九世紀末二十世紀初。

(原載新加坡《源》第128期,2017年8月。)