在新加坡各類人口統計中,你可能經常會看到這種字眼:FDW除外。

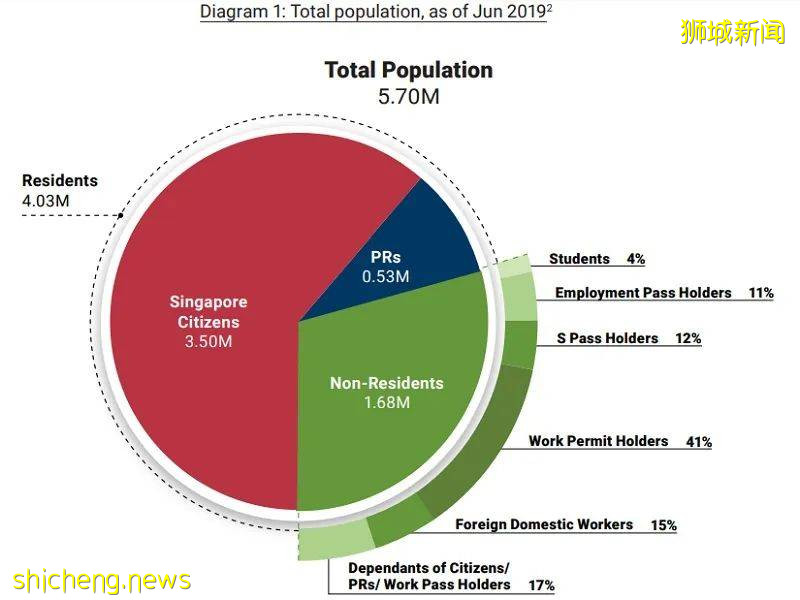

根據2019年9月新加坡《2019年人口簡報》數據,截至2019年6月,新加坡總人口570萬。其中,新加坡公民(SC)人口爲350萬,永久居民(PR)有53萬人,其余168萬都是非居民人口。

數據來源:新加坡總理公署

被列爲非居民人口的168萬人,分布如下:

外籍學生(4%)= 6萬7200人

EP持有者(11%)= 18萬4800人

SP持有者(12%)= 20萬1600人

WP持有者(41%)= 68萬8800人

FDW(15%)= 25萬2000人

本地公民、永久居民和外籍人士家屬(17%)= 28萬5600人

除WP准證持有者和家屬准證持有者各占41%和17%之外,非居民人口中排行第三的群體就是FDW。

FDW(Foreign domestic worker)在新加坡指的就是女傭群體,占據新加坡外來人口15%的比例,總數達到25萬2000人。

在新加坡,幾乎每5戶家庭中就有1戶雇傭女傭。

Experian發布的數據顯示:2018年,女傭的存在爲新加坡做出了近9億美元的經濟貢獻,約占新加坡全年GDP的2.5%。

盡管在人數和經濟貢獻上都占據了不小的比例,但是女傭于新加坡而言,依舊是“無處安放”。

01. 從“媽姐”到女傭

在新加坡,女傭這個角色其實有曆史的演變。

在1930到1970年代,有些富裕家庭聘請女傭在家料理家務和看顧孩子。在非常富裕的家庭裏,每個孩子會由一個專屬的女傭照顧。那時的女傭,大多來自中國廣東順德和東莞,標准打扮是白褂黑褲、留著長辮子,稱爲“媽姐”。

由順德區婦女聯合會編著的《順德自梳女》,其中有個段落“風行東南亞的保姆品牌——順德媽姐”,是這樣寫的:

“隨著國際絲價的下滑,順德緞絲業在上世紀中期也逐漸走下坡。一直從事操絲業的自梳女們結伴遠行,飄洋過海來到南洋各國,走進大戶人家中充當傭人。這些豆荔年華的女孩子,不僅敏慧勤快,且奉行獨身,很快就成爲南洋保姆市場上的熱門。在20世紀30年代南洋各大城市的市場,人們每天早上都會看到這些身穿白衣黑褲,腳踏木屐,手持菜籃的女孩子來到市場 問價買菜……”

當時聘請媽姐的不光是華人家庭。赫納・辛哈夫人 (Mrs Hena Sinha)是新加坡家庭計劃協會的前會長,她也曾聘請媽姐照顧自己剛出生的寶寶。

“媽姐”甚至成爲一種文化現象。新加坡本地文化研究員李國梁著有《廣東媽姐 (Majie from Guangdong): 順風下南洋 德行傳人間》一書,追溯媽姐南下打拼、生活習俗及如何終老,勾勒媽姐群體的精神面貌。

新加坡“國父”李光耀家裏也曾經有一位來自廣東順德的“媽姐”歐陽煥燕,今年已經99歲,曾在李光耀家裏打了40年工,不僅見證了李光耀的政治人生,也陪伴了李家三名子女的成長,和李家結下了深厚感情。

歐陽煥燕與李家三個孩子合影

1986年歐陽煥燕回國後,沒有再來過新加坡,但李家對她一直甚是挂念,會給她寄李家的老照片,李顯龍總理還托新加坡領館的人給她送過燕窩。

2015年,歐陽煥燕在老家得知李光耀逝世的消息,非常難過,舍不得老主人離去。她回憶說,李家一家人待她很好,李光耀沒有架子,三個孩子都很聽話,是很難得的一段緣分。還“希望大少、二少身體健康,不要太傷心”。

隨著1960年代新加坡的獨立及快速發展,很多新加坡女性出去工作,新加坡的雙薪家庭越來越多,家中的老人和孩子無人照顧,對女傭的需求也越來越大。

再加上到了1970年代末,從中國南來媽姐的數量隨著年華老去,逐漸減少。于是,更多菲律賓和印度尼西亞的女傭湧入新加坡。

新加坡政府也隨之在1970年代末出台了計劃,允許鄰國的女性來新加坡家庭做工,主要包括菲律賓、印尼和泰國等,這就是現在新加坡女傭的起源和雛形。

新加坡女傭的數量從開始時的只有5000人左右,到現在已經有25萬人。其數量上是井噴式的增長,來源也從中國廣東地區轉向鄰國的菲律賓和緬甸等地。

近年來,新加坡社會老齡化形勢愈發嚴峻。65歲以上的人口比例接近13%,而且由于出生率持續低迷,近年來,一名老人對應的工作公民已從2004年的7.6人下降到5.2人。這意味著目前新加坡僅有不到6名工作公民負責供養一名老人,而且供養的老人還在增多。

出于對老年人和小孩的照顧,未來幾年,新加坡的女傭只會多,不會少。

根據總理公署之前發布的預計,到了2030年,新加坡女傭人數預計將攀升至30萬人。

02. 是“世仇”還是“家人”?

“在幫傭的生活中,她們與主人家一道攜手走過幾十年的悲喜歡戚,成爲彼此生活中不可或缺的部分,因而她們獲得一個令人尊敬的稱謂:媽姐。這是介乎幹媽與遠房大姐之間的尊稱。”

《順德自梳女》中的這段描述和歐陽煥燕的例子大致反映了早期新加坡,在女傭還是“媽姐”居多時期的地位。

這時的女傭一般會被主人當作家庭的一員,很受尊重。很多家庭把孩子交給女傭照顧,並讓女傭嚴加管教,女傭的角色甚至像孩子的另一個父母。

和以前受全家尊重的媽姐相比,現在新加坡女傭的待遇不說有著天壤之別,卻也是差了一大截。這麽多年,新加坡的雇主和女傭之間,更是上演了一幕幕的“愛恨情仇”。

對很多女傭而言,盡管住在雇主家裏,但很少有雇主會把她們當作自己家庭的一員。很多雇主會在家裏安裝攝像頭,監控女傭的一舉一動;有些雇主對待女傭非常嚴厲,說話也很刻薄,還限制女傭的自由,包括沒收手機、不讓外出等等;更有甚者,甚至虐待女傭……

2016年,新加坡一對夫婦夫婦聘請女傭後,便在家裏安裝監控“監工”,一旦發現女傭“手腳不利索”就會對她進行各種殘酷懲罰。

2016年8月到10月期間,女傭飽受虐待,體重從50公斤直降到38公斤。

女雇主曾兩次讓女傭自己將燙水倒在左肩,還恐嚇她,如果再不聽話就會報警,舉報自殘,並且會讓女傭因此坐牢。期間,女傭哀求是否可以淋右肩遭拒絕。燙傷後,雇主還拒絕帶她就醫,並用銀針痛紮水泡。

生氣時,雇主便會扯住女傭頭發,讓她不停磕頭撞地板。由于用力過猛,女傭大把頭發掉落。她的額頭和眼睛,也被撞擊或用手機敲打到充滿淤血。

更加殘忍的是,因爲不滿女傭擦地工作速度,女雇主竟然命令她把帶有狗毛的抹地水一口口喝下,使得女傭連續幾天嚴重嘔吐腹瀉。

……

這樣的日子,持續了很久。

2016年10月13日,男雇主懷疑她故意扔掉家中手機,便暴力毆打其額頭。女傭去雇主美容院進行打掃時,店員看到她身體消瘦,還有多處淤青,極爲擔心,第二天好心報警,警方隨即介入調查。

2019年1月18日,這對施虐雇主被定罪。法官認爲女雇主涉及蓄意傷人與使用有毒物質傷人,男雇主涉及蓄意傷人,虐傭罪名成立。2月11日,法院對他們下達判決結果,這對夫婦會入獄3年並罰款7500新幣。

其實,虐傭事件在新加坡屢見不鮮。

新加坡《聯合早報》向該國國家法院取得的數據顯示,2011年有14起傷害女傭的案件被提控;2012年18起;2013年和2014年各23起;2015年增至26起。虐傭案件包括蓄意傷害、持武器傷害和嚴重傷害三類,當中蓄意傷害最爲普遍。

雇主與女傭關系緊張的原因,有的是因爲雇主不仁,也有的是因爲女傭不義。

一名30歲印度尼西亞女傭,自2017年就在受害雇主家工作,照料雇主一家六口的日常起居和飲食。2018年8月,她不知從哪裏聽來的偏方,相信只要雇主吃下摻入自己經血、口水、尿液的食物和水,雇主就不會因爲她工作做不好而責罵她。

于是,雇主一家就渾然不知地多次食用這些加了“料”的食物…… 不僅如此,這名女傭還利用雇主對自己的信任,多次偷竊雇主的錢財,總數1萬7千多新幣。

關于找女傭,新加坡流轉很廣的一句話是:確認一個女傭好不好,等用半年再說。

因爲很多時候,女傭一開始都表現比較好,等到半年之後,真性情才表現出來。

阿梅(化名)一開始跟朋友們顯擺家裏的菲傭肯學聽話的時候,有多開心,現在就有多煩心。她家裏新雇傭的這個20多歲的女傭,做家務很麻利,可以照顧家裏的老人。因爲之前的雇主是華人,也能煮一些中國菜。阿梅簡直像是撿到了寶一樣。

好景不長,女傭在一次回國探親之後,就再也聯系不上了。不僅如此,還總有不明人士找上阿梅。她報警處理後才弄明白,這個在家裏做事很伶俐的女傭,在外面混的也很有一手,帶著幾個女傭一起借高利貸還賭博,最終拍拍屁股走人,留下一大堆爛攤子。

知名歌手巫啓賢的家人也因爲家中女傭借高利貸後跑路而飽受放貸者騷擾和恐嚇。

很多新加坡雇主都會感歎:在新加坡想找一個女傭很簡單,想找一個“好”女傭卻是難上加難。

除了這種“不死不休”的“世仇”關系,還有很多新加坡雇主和女傭之間也可以像家人一般相處。

2019年11月5日早上,住在宏茂橋6道附近的女傭像往常一樣用嬰兒推著自己2歲的小主人出門遛彎,一輛黑色轎車卻突然沖了過來。

當推著嬰兒車的女傭反應過來黑色轎車即將撞到自己和孩子的時候,她已經完全來不及躲閃。

但是就在那千鈞一發之際,女傭迅速將嬰兒車推開,2歲的小主人一點傷都沒有受,女傭自己卻被軋到車底。她在昏迷的狀況下被送醫院搶救,但是最終搶救無效身亡。

事發之後,有人被女傭舍己救人的精神感動了,在路旁擺放了蠟燭以及水果、食物以祭奠她。

雇主與女傭之間,有這樣“轟轟烈烈的愛”,也有“平平淡淡的情”。

小琳(化名)家女傭和她的家人們,一起生活了十幾年,照顧她的兩個孩子長大,相互之間的感情,已經不單純只是雇傭關系。

女傭很疼兩個孩子,他們之間相處的時間比小琳這個女強人和孩子們相處的時間還多。有時候,小琳想要改變孩子們的想法和習慣,還需要女傭幫忙配合敲邊鼓。

女傭的兒子娶妻,爲了感謝女傭爲自己家庭做的貢獻,小琳也隨了一份禮金。前兩年,女傭不做了回國,小琳給她包了很多禮物。之後,孩子們還偶爾和他們的安娣視頻,今年學生假期,全家人還專門去看望安娣。

這世上沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。所以說,是敵是友,是“世仇”還是“家人”,一要看雇主和女傭雙方的品質,二要看相處之道。

03. “我們的生活如同現代奴隸”

和雇主之間的糾葛暫且不論,女傭在新加坡更多時候處于弱勢地位。她們背井離鄉,來到新加坡,只是爲了生活得更好一些,賺更多的錢,有很多還要貼補家用。

而到了新加坡,她們要被女傭中介收取高昂的中介費;被置于女傭中心任雇主揀擇;受雇後還有可能面對雇主的刁難……有的女傭,認爲自己被當做“現代奴隸”一般對待:

“我們的生活如同現代奴隸,因爲我們的法律權益不被認可,待遇差過其他勞工。”

新加坡客工組織情義之家(HOME)與香港反人口走私組織Liberty Shared合作,于2019年1月15日發布了一份報告,揭露在新加坡的女傭面對三大問題:過度勞動、言語羞辱和薪資糾紛。

根據國際勞工組織定義,若以任何懲罰相威脅,強迫任何人從事違反其意願的一切勞動或服務且不能隨意離職,即是強迫勞動,其中包括限制勞工行動‘克扣工資、恐嚇和心理壓迫等等。

雇主爲女傭申請工作准證,有責任確保女傭遵守准證條例,包括婚姻限制、強制醫療檢查並確保女傭不涉及任何非法活動,雇主還得繳交五千元的保證金。

報告指出,正因爲這些條例,反而鼓勵雇主嚴厲地監控女傭的生活起居,有者甚至面對暴力、禁食、被辱罵和過度勞動的威脅。

僅2018年一年時間裏,HOME就接到900起來自外籍女傭的申訴,其中處理最多的投訴是雇主扣留工資和工時過長。

在本地工作十年的Indah,被雇主克扣超過四萬元工資,也不被允許使用手機,幾乎七年沒和家人聯系。

另一女傭Ella每日工作17小時,每月只有一日休假,即使向雇主申訴手痛,仍被迫每日用手清洗雇主一家的衣物,還遭受言語霸淩。

Rosa則每日工作19小時無休,她不滿工作環境要求轉換,卻被雇主威脅甚至禁止他離開家門。Rosa試圖爬窗戶逃走結果摔斷腿。但是住院期間還要上手铐。警員甚至沒告知他雇主是否又被調查,還對她企圖自殺的行爲發出嚴厲警告。

……

新加坡法律規定,女傭必須住在雇主家裏,這也使得女傭的實際工作時間等難以計量,正當權益容易受到侵害。

2017年6月12日下午,一位年僅25歲的緬甸女傭辛瑪烏(Zin Mar Oo)坐在公寓19樓窗外40分鍾後跳樓自殺。

死者逝世的消息傳開後,一名自稱是死者好友的女網民,在Facebook上放了三張照片,包括死者照及她生前留下的日記本。

日記內容顯示,死者很愛自己的外婆,所以才選擇來新工作,賺錢養她,讓她生活無憂。死者在日記中寫道,已很努力工作讓女雇主滿意,不過並不成功,來新後的生活十分辛苦,甚至抑郁。

一張死者生前留下的求助字條也被上傳到了網絡,上面列出了她的三餐時間,時間十分不固定,有時候甚至沒得吃午餐,只能吃兩片面包和水。

最終讓死者徹底崩潰的則是她的母親在家鄉不幸逝世,她卻不獲准回家奔喪,從而絕望跳樓。

雇主對女傭的不合理管控與要求最終讓這名年輕的女傭付出了生命的代價。

來到新加坡工作的女傭中,也有不少受到了“黑中介”的诓騙。

五倍高薪的承諾促使納比拉(Nabila)離開在印尼的家人,前往新加坡做一名女傭。可她未曾料到的是,工作了八個月才能拿到屬于自己的錢。而前八個月的報酬都被帶她到新加坡的中介收去了。

每天早上5點開始,一天工作17個小時,雇主”非常苛刻”,晚餐還要吃剩飯,她說自己已經絕望:

“當我意識到這麽長時間都沒有報酬時,我絕望了,”

納比拉說道,她的月薪爲560新幣:

”我來新加坡,是因爲我要掙錢給我的兩個孩子上學。我需要每一分錢。”

國際勞工組織稱,不應向任何女傭收取中介費用。然而在新加坡,女傭中介收費並不違法,新加坡政府對當地中介機構能夠收取的服務費用設置了最高限額,即工人兩個月的薪水。

但是依然有很多中介陽奉陰違。新加坡有幾百家女傭中介,由于彼此間商業上的激烈競爭,使得業者把招聘,運輸,培訓和安插的費用從雇主身上轉到女傭頭上。爲了付清這些費用,許多女傭甚至要無薪工作4到10個月。

而一些中介在面對女傭受雇主迫害的事件裏並沒有提供任何協助,還對換雇主的女傭收取費用使得他們深陷債務之中。有的女傭跑去借高利貸,結果更是陷入困境,甚至還會連累雇主。

除了中介和雇主在經濟上的肆意盤剝,身體上的勞累與挨打,新加坡外籍女傭還面臨著精神上的傷害與羞辱。

2018年,新加坡網購平台Carousell 上有人出售印度尼西亞女傭,她們有的被貼上“新到貨”標簽,已找到雇主的被列爲“已售”。

把女傭當成商品一樣售賣,這無疑是在踐踏女傭的人權!

女傭雇傭工會(Maid agency Nation Employment)的主席 Gary Chin曾在接受采訪的時候說,不讓女傭使用公寓的遊泳池在新加坡已經快要成爲一種社會常態。

這難道不是赤裸裸的歧視?

在新加坡,女傭的基本生育權甚至不被承認,她們每六個月就要進行孕檢,一旦被發現懷疑,就要被遣返。

”難道要女傭們都禁欲嗎?他們不僅是剝削女傭,也是在剝削婦女的權益。“

更別提那些幾乎日日都在上演的雇主的言語霸淩。

除此之外,還有很多很多問題,比如非法童工。

據卡達半島電視台2017年8月8日報道,非政府組織工作人員表示,新加坡境內一直有低齡緬甸女孩當女傭的現象,有些人年齡甚至只有15歲。盡管這在新加坡和緬甸都是非法的,這種狀況卻一直存在。

在新加坡有報告顯示,有越來越多來自緬甸的女性向非政府組織尋求幫助,其中有些是青少年。但根據新加坡法律,外籍女傭必須年滿23歲。

更令人感到難過的是,被曝光的事件不過是“冰山一角”,相信還有更多女傭因爲擔心遭遣送回國,不敢舉報無良雇主。女傭爲了來新加坡工作一般都得支付數千元中介費,若在還清費用前就被遣返,她們回國後會被當地中介騷擾。

容得下近600萬人口的新加坡,卻“無處安放”這些女傭。

04. 誰來保障女傭的權益? 2020年,新冠疫情在新加坡傳播開來,共有17名女傭確診,多數是被雇主傳染。 由于“斷路器”期間待在家的人變多,需要煮飯的分量和頻率也增加,清潔工作也越來越多,一些女傭申訴因工作量變多休息時間減少了;一些女傭則說,休息日留在家工作,卻沒有得到任何補償。 根據外籍女傭援助與技能培訓協會(Foreign Domestic Worker Association for Social Support and Training,簡稱FAST)提供的數據,在3-4月,女傭離家出走的案例增加了一倍多,從3月的13例增至4月的29例。 HOME組織一個多月來,接獲的女傭求助電話也增加25%。 在此期間,雇主對女傭的“監督”變本加厲;女傭不准外出彙錢,被拖欠薪水或減薪成了家常便飯;擔心女傭帶病毒回家,休假外出後被雇主禁止入屋;工作量增加卻不敢吭聲…… 種種問題依然層出不窮。 新加坡大法官梅達順曾針對一起蓄意傷害女傭的案件發表判詞時指出應對虐傭雇主施以更嚴厲的懲罰。

“女傭往往無法爲自己發聲,她們只能把自己交托在雇主手中,所以法律應介入,給予她們保護免遭雇主虐待。”

新加坡近些年來也確實在不斷完善相關法律以保障女傭的合法權益。例如增設假期,針對女傭虐待個案,設置新的量刑框架,正視女傭們面對的精神痛苦等。

2013年,新加坡承認女傭每周需有至少一日周休,或得到相應薪資補償。

女傭每月有四天的法定假日,這四天雇主不能以任何緣由扣除工資。如果經過女傭本人同意,雇主可以與其約定,每月減少多少天休假,而女傭在休息日加班,雇主需要額外支付工資,按照月工資/26的標准給予補貼。

爲了確保女傭在雇主家不會受到非人的待遇,第一次聘請女傭的雇主,需要通過一項雇主培訓測試,以確定雇主有無暴力傾向等。

如果准雇主沒通過測試,是請不到女傭來家裏工作的,這無形中就提醒了雇主,要和女傭維持合法的雇傭關系。

2018年8月,新加坡人力部修改雇傭代理執照條款,從9月起,中介在引進外籍女傭時必須驗證女傭所申報的資料包括年齡,以確保女傭符合前來新加坡工作的條件。

中介需要給人力部提供女傭的安置地址,需要告知雇主他們的相關法律責任,同時需要和雇主簽訂一份滿足要求的服務協議,並且需要協助雇主和女傭之間簽訂一份安全協議,言明女傭工作中所需要注意的安全問題。

新加坡政府禁止雇主保管女傭的薪水以及任何錢財。如果有違例,罰款最高10000新幣,或12個月監禁,或兩者兼施。

……

遺憾的是,現有的法律框架對于輔助這些女傭的措施依然乏善可陳。雇主的一些嚴苛待遇仍不足以使警方以刑事追究指控。諸如工時過長、言語霸淩、夥食不足、生活條件惡劣、被監視和監禁,身份證件被克扣等等,也不常引來人力部或警方的追究和懲戒。

對此,HOME組織在2019年發布的報告中呼籲新加坡修法規範以符合國家勞動標准:

應修訂《2014年預防人口販運法》,確保完全遵守聯合國《有關預防、禁止和懲治販運人口的議定書》

確立家庭女傭可自由轉換雇主的權益,明確規定雇主和雇員相互應遵守的合理離職通知期

改革、並廢除保證金條件

廢除中介聘雇費用,免除低收入外籍客工客工,剛來工作就承擔債務

和女傭出口國跨境合作,規範和強制執行符合國際勞工基准的雇傭和工作條件。

廢除網絡推薦頻道,因一些雇主會對客工留下未經證實的反饋,影響客工未來就業

保障客工、女傭的自由行動權利、強制雇主有單有據銀行轉賬客工薪資、對霸淩女傭的雇主嚴厲懲戒。

不可否認,大多數女傭對新加坡家庭做出了很大的貢獻。

許多家庭依賴女傭照顧病患者、年長者、孩童、寵物以及處理繁瑣家務等。

盡管不免有“惡毒”女傭興風作浪,但大部分女傭還是兢兢業業、任勞任怨地做好自己的本職工作。

這個隱藏在無數個家庭背後的默默無聞的群體,也是新加坡發展的重要力量。

希望來到新加坡的每一位女傭都可以得到善待與保護。

也希望新加坡這片土地上能給他們一個立足之地和立命之所,讓他們不再被傷害,不再被歧視,不再“無處安放”,而是作爲這個社會的一分子,得到應有的尊重與愛護。

⊙文章版權歸“SingPlus新加坡直通車”所有,轉載請聯系後台。

資料來源:

1. 翁燕萍,《我們這樣長大》,新加坡兒童會,2012

2. 李國梁 LEE KOK LEONG,《廣東媽姐 (Majie from Guangdong): 順風下南洋 德行傳人間》,2020

3. 新加坡紅螞蟻,《疫情期間與雇主朝夕相對關系緊張 女傭逃跑個案過去兩個月翻倍》

4. 北雁,《情義之家新報告:外籍女傭仍面對強迫勞動問題》

-END-