剛剛過去的九月裏,獅城發生了一件大事:女傭巴蒂案的原審判結果被推翻了。

大多數人可能都會這樁案件有所耳聞,簡單概括一下,就是:

廖文良和廖啓龍父子于2016年10月30日舉報自家印尼女傭巴蒂被辭退時,偷竊價值3萬4600新幣的DVD播放機、床單、被單、百多件衣物、廚房器皿、名牌包、手表及太陽眼鏡等物品;

國家法院法官于2019年3月判巴蒂罪成,坐牢26個月;

巴蒂不服判決,通過律師上訴至高庭;

2020年9月4日,高庭法官陳成安推翻國家法院判決,巴蒂成功洗脫四項偷竊罪名;

整個事件中,女傭巴蒂被起訴—被判坐牢—不服上訴,再到推翻原判,曆時接近四年。

小女傭正面迎戰大富豪,最終取得“勝利”的故事,是誰都沒有想到的反轉。

如果說女傭巴蒂的最終“勝利”是此案震驚全島的因素之一,另一引起關注的點,則是涉案雇主廖文良的樟宜機場集團總裁身份了。

這一事件中,最值得引起深思的不是劇情的反轉,而是:巴蒂爲何蒙受四年的不白之冤?與廖文良的身份是否有關?

這一切,難道只是一場“權力的遊戲”?

01. 被無限壓榨的”巴蒂們”

2006年,新加坡樟宜機場集團主席廖文良招聘了一位住家女傭,也就是這起案件的被告人——來自印尼西亞的女傭巴蒂。

廖家還有另外四名成員,即廖文良妻子Ng Lai Peng,女兒Liew Cheng May,兒子 Karl Liew廖啓龍,以及兒媳Heather Lim。

根據庭審記錄,2007年,時年33歲的巴蒂來到廖文良家當女傭。像其他女傭一樣,她辛苦勞動,只爲在新加坡換取生活之需。

她兢兢業業,工作時間從周一到周六,每日早上5點開始工作,直到晚上11點,超負荷的工作,換來的卻是極低的薪水。

巴蒂剛開始在廖家工作時,月薪爲300新幣,每兩年續約一次。到了2016年,月薪才勉強漲到了600新幣。

而她的雇主,廖文良,在2013年就被新加坡媒體評爲“十大打工皇帝”之一,年薪在當時就達到516萬新幣。

算個最簡單的除法:5160000÷12÷600=716.7。也沒有很誇張,雇主的月薪不過也就是女傭的區區716倍罷了。

當然,這麽算或許有些不公平,畢竟兩個人的能力和專業都有差別。但是對普通人來說依然很難想像,照顧富豪雇主之家的女傭,竟拿著如此微薄的薪水。

更讓人跌破眼鏡的是,廖家對巴蒂的壓榨還不止于此。

根據巴蒂在法庭上的陳述,廖家曾多次迫使她到廖啓龍(廖文良之子)的住處和公司非法工作。

早在2012年和2013年,巴蒂就被派往廖啓龍的辦公室打掃。2016年3月,在廖啓龍攜妻兒在搬到離廖家不遠的另一處公寓後,廖家更加頻繁地要求巴蒂前往打掃。

在新加坡雇傭女傭,必須注明工作地址。一旦出了這個地址,那就得申請准證。廖家的這種行爲,已經觸碰了法律。

在新加坡,女傭被雇主壓榨的情況並不罕見。巴蒂身後,還有無數被無限壓榨的“巴蒂們”。

新加坡客工組織情義之家(HOME)與香港反人口走私組織Liberty Shared合作,于2019年1月15日發布了一份報告,揭露在新加坡的女傭面對三大問題:過度勞動、言語羞辱和薪資糾紛。

根據國際勞工組織定義,若以任何懲罰相威脅,強迫任何人從事違反其意願的一切勞動或服務且不能隨意離職,即是強迫勞動,其中包括限制勞工行動‘克扣工資、恐嚇和心理壓迫等等。

雇主爲女傭申請工作准證,有責任確保女傭遵守准證條例,包括婚姻限制、強制醫療檢查並確保女傭不涉及任何非法活動,雇主還得繳交五千元的保證金。

報告指出,正因爲這些條例,反而鼓勵雇主嚴厲地監控女傭的生活起居,有者甚至面對暴力、禁食、被辱罵和過度勞動的威脅。

僅2018年一年時間裏,HOME就接到900起來自外籍女傭的申訴,其中處理最多的投訴是雇主扣留工資和工時過長。

在本地工作十年的Indah,被雇主克扣超過四萬元工資,也不被允許使用手機,幾乎七年沒和家人聯系。

另一女傭Ella每日工作17小時,每月只有一日休假,即使向雇主申訴手痛,仍被迫每日用手清洗雇主一家的衣物,還遭受言語霸淩。

Rosa則每日工作19小時無休,她不滿工作環境要求轉換,卻被雇主威脅甚至禁止他離開家門。Rosa試圖爬窗戶逃走結果摔斷腿。但是住院期間還要上手铐。警員甚至沒告知他雇主是否又被調查,還對她企圖自殺的行爲發出嚴厲警告。

……

新加坡法律規定,女傭必須住在雇主家裏,這也使得女傭的實際工作時間等難以計量,被壓榨也就成了常態。

有的女傭,認爲自己被當做“現代奴隸”一般對待:

“我們的生活如同現代奴隸,因爲我們的法律權益不被認可,待遇差過其他勞工。”

02. 雇主與女傭的愛恨情仇

在新加坡,女傭群體在官方人口數據統計中一般被稱爲FDW(Foreign domestic worker)。

根據2019年9月新加坡《2019年人口簡報》數據,截至2019年6月,新加坡總人口570萬,其中168萬都是非居民人口,也即外來人口。在這之中,FDW占據新加坡外來人口15%的比例,總數達到25萬2000人。

在新加坡,幾乎每5戶家庭中就有1戶雇傭女傭。

Experian發布的數據顯示:2018年,女傭的存在爲新加坡做出了近9億美元的經濟貢獻,約占新加坡全年GDP的2.5%。

不可否認,大多數女傭兢兢業業、任勞任怨地做好自己的本職工作,對新加坡家庭做出了很大的貢獻。許多新加坡家庭依賴女傭照顧病患者、年長者、孩童、寵物以及處理繁瑣家務等。

這個隱藏在無數個家庭背後的默默無聞的群體,也是新加坡發展的重要力量。

人與人之間的相處是一門高深的學問,雇主與女傭之間的相處也是。

新加坡外來女傭的曆史最早可以追溯到20世紀30年代。這麽多年以來,新加坡的雇主和外來女傭之間,上演了許多的“愛恨情仇”。

對很多女傭而言,盡管住在雇主家裏,但很少有雇主會把她們當作自己家庭的一員。很多雇主會在家裏安裝攝像頭,監控女傭的一舉一動;有些雇主對待女傭非常嚴厲,說話也很刻薄,還限制女傭的自由,包括沒收手機、不讓外出等等;更有甚者,甚至虐待女傭……

新加坡《聯合早報》向國家法院取得的數據顯示,2011年有14起傷害女傭的案件被提控;2012年18起;2013年和2014年各23起;2015年增至26起。

虐傭案件包括蓄意傷害、持武器傷害和嚴重傷害三類,當中蓄意傷害最爲普遍。

雇主與女傭關系緊張的原因,有的是因爲雇主不仁,也有的是因爲女傭不義。

一名30歲印度尼西亞女傭,自2017年就在受害雇主家工作,照料雇主一家六口的日常起居和飲食。2018年8月,她不知從哪裏聽來的偏方,相信只要雇主吃下摻入自己經血、口水、尿液的食物和水,雇主就不會因爲她工作做不好而責罵她。

于是,雇主一家就渾然不知地多次食用這些加了“料”的食物…… 不僅如此,這名女傭還利用雇主對自己的信任,多次偷竊雇主的錢財,總數1萬7千多新幣。

很多新加坡雇主都會感歎:在新加坡想找一個女傭很簡單,想找一個“好”女傭卻是難上加難。

與此同時,相信很多女傭也會感歎:在新加坡想找一個雇主已經夠難的了,想找一個好雇主卻更難。

雙方都難,抱怨連連之下,雇主和女傭之間的各種糾紛,在新加坡的媒體報道中就屢見不鮮,新加坡民衆對此也就見怪不怪了。

03. “權力的遊戲”

將視線轉回巴蒂的案件上,巴蒂曾在廖家服務九年。九年的朝夕相處,摩擦在所難免,難道兩方的糾葛也是來源于此?

這就是這起案件的特別之處,巴蒂的事件,不是簡單的雇主和女傭之間的矛盾可以概括的。

這其中,或許還涉及到“權力的遊戲”。

我們再來從頭梳理一下整個案件。先從雙方的身份說起:

雇主廖文良自2009年起擔任樟宜機場集團主席,也是盛裕集團(Surbana Jurong)主席、新加坡交易所董事、華社自助理事會理事及亞洲房地産巨頭凱德集團(Capitaland)的創始總裁,兼任多職,位高權重。

商場叱咤風雲,廖文良在學術上也是盛名滿載。

他身兼新加坡國立大學商學院、工程學院、李光耀公共政策學院教務長講席教授。顯赫的地位和功勳,曾讓他榮獲了新加坡總統頒發功績獎章。

而女傭巴蒂,印度尼西亞籍,無錢無勢,背井離鄉來到新加坡打工只爲賺取微薄薪水貼補家用。

論社會地位,一個是新加坡響當當的商業巨擘,一個是藉藉無名的印尼女傭,任誰看來都是雲泥之別。

再來梳理一下時間線:

2007年3月至2016年10月,巴蒂在廖家工作九年;在2012和2013年,巴蒂曾被廖家派到廖文龍的辦公室非法勞動;

2016年3月,廖文龍搬到新家,巴蒂再被多次派到廖文龍新住處和辦公室非法勞動;在此之後,巴蒂曾多次表達對此的不滿;

2016年10月,廖文良發現一個充電寶不見了。價格雖不高昂,但他格外珍視。多次懷疑巴蒂手腳不幹淨的他決定開除巴蒂;

2016年10月28日,廖文良不在新加坡,示意兒子廖啓龍代爲開除巴蒂。當天早上,廖啓龍安排雇傭代理公司代表到場,告知巴蒂她被開除了。事情突發不說,還只給了巴蒂兩三個小時的時間收拾行李。在把自己三大箱的行李囑咐給廖啓龍,讓他幫忙運回印尼後,意難平的巴蒂威脅到她會向人力部舉報廖家迫使她到廖啓龍的住處和公司非法工作的事。

當時的巴蒂沒有想到,或許正是這份威脅,讓廖家動了“先發制人”的心,狠狠地告了她一狀。

2016年10月29日,廖文良和家人花了兩個小時檢查兩個箱子,發現許多屬于他們的物品,並拍攝約21秒視頻。

隨後,廖家以懷疑巴蒂偷其家中貴重物品將其告上法庭,稱巴蒂偷走了他們家價值3.4萬新幣(約17萬人民幣)的物品,包括115件衣服、多個奢侈手袋、一部DVD播放機和一塊尊達手表;而警方的取證工作是在2018年4月18日才完成的,在此之前,那些所謂的“贓物”還可以被廖家人自由使用;

2016年12月2日,巴蒂從印尼返回新加坡找工作時,在樟宜機場被逮捕;

從此,巴蒂開啓了魔幻人生,走上了“巴蒂打官司”的路。

2016年12月3日和4日,以及2017年5月29日,巴蒂錄口供。她說印尼語,但現場沒有提供翻譯;

2017年8月,巴蒂被控四項偷竊罪,並于2018年4月23日開始面對審訊;

2017年10月,巴蒂向人力部舉報,被派往廖文龍的家非法工作;

關于這件事,人力部在2018年5月完成調查,但結果卻僅僅是“警告”(issued a caution)廖文良妻子,和勸誡廖文龍。人力部還宣稱,依據所得理據,發出上述警告,也符合相似個案的做法。

2019年3月20日芭蒂被判罪名成立,被判坐牢26個月。法官Olivia Low表示,芭蒂在廖文良家工作多年,廖文良和司機Robin沒有理由要串謀誣告芭蒂;

當時的輿論風向清一色的偏向廖家,巴蒂被輿論痛批見錢眼開、一無是處。

2019年11月,巴蒂不服判決結果,通過義務律師阿尼爾向高等法庭提出上訴。

2020年9月4日,法官陳成安推翻了之前的判決,他表示,由于存在“不正當動機”,對巴蒂的判決是“不安全的”,控方也無法排除合理懷疑。

“有理由相信,廖文良知道女傭不滿後,采取先發制人第一步,即突然終止她的雇傭合約,也沒有給她足夠的時間收拾行李,以此希望她沒有時間向人力部投訴。……當芭蒂表示要投訴後,廖文良隨即報警以確保她不會再回來本地。”

法官陳成安如是說道。

越來越多的證據指向一個呼之欲出的真相:一切都是因爲廖家害怕讓女傭非法工作一事東窗事發,惡人先告狀,自導自演的一出鬧劇罷了。

雖然巴蒂最終獲得清白,但這一案件依然引發了人們對新加坡司法公正的質疑。

那些證據和重重的疑點先不用說,對女傭的誣告幾乎成功,廖家憑什麽這麽猖狂?

新加坡的制度一直以來在大多數人的認知裏都是公平公正的。但從巴蒂的事件上看,享有特權的富人精英依然可以欺淩窮人、按自己的一套規則行事。

新加坡新加坡管理大學(Singapore Management University)法學教授Eugene Tan在接受英國廣播公司的采訪時表示:

“警方的調查方式非常令人擔憂,而地區法官似乎已經預先判斷了這個案件,沒有指出警察和檢察官的不足之處。這起案件中明顯的系統性失誤引起了公衆的不安。 很多人心裏都在想: 如果我處在她的位置會怎樣?我會得到公正的調查……和公正的判決嗎?”

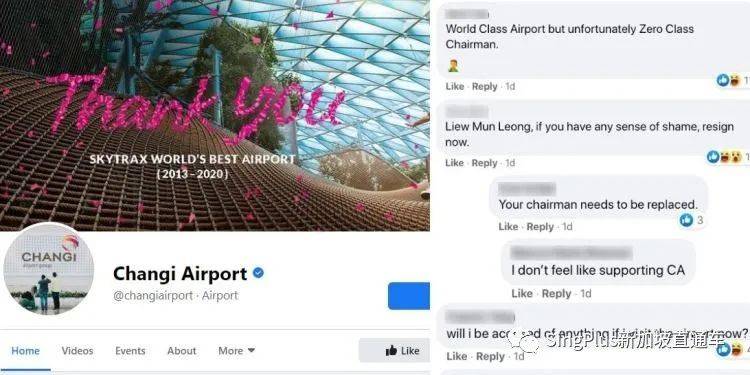

廖家的女傭案風波也使更多人直接去廖文良就職的樟宜機場社交賬號下留言,聲討廖家:

迫于輿論壓力,廖文良已從樟宜機場集團董事長的職位上提前退休,並表示“不希望自己的當前狀況分散注意力”。此外,他還退出了其他幾家公司的高級職務。

但這有什麽用?

對于富豪來說,失去的可能只是名望、職務,他依然是富豪。但對女傭巴蒂來說,過去四年因打官司滯留新加坡所蒙受的收入損失約爲數萬新幣,可能是她全家一年甚至幾年的生活費。

這份損失,誰來賠償?她因此浪費的四年時光,誰來賠償?

遇上這樣的雇主,巴蒂是不幸的。最終可以沉冤得雪,巴蒂又是幸運的。

在這段時間裏,一直爲外勞發聲的情義之家,在她走投無路時收留了她。推翻國家法院的判決,改判她無罪的陳成安大法官和身體力行,不畏權勢,只爲正義的律師阿尼爾爲她爭取到了正義。

但如果沒有碰到這些正義之士呢?難道巴蒂就要帶著一身冤屈去坐牢?

新加坡評論員Donald Low在最近的一篇文章中寫道,如果新加坡政府不能滿足新加坡人對“更大的問責和系統公平”的要求,就可能導致人們産生“精英階層將自身利益置于社會利益之上”的看法。

女傭巴蒂案,扯下的是弄權者的遮羞布。巴蒂的勝利是值得慶幸的,但這份慶幸本身,就是悲哀的。

2020年9月8日,巴蒂被判無罪後,新加坡律政部兼內政部長尚穆根表示,政府正著手調查整起事件是哪裏“出錯”。

權力的另一面是責任。有權者該有更高的責任心,而不是借權欺壓弱小。可惜,有的有權者卻把這當做一個籌碼,肆意壓榨弱權者。

很多人說,正義可能會遲到,但不會缺席。

但大衆更希望的是,哪怕是強權之下,正義也不要遲到。

女傭巴蒂案不會是強者欺淩弱者的終點,但希望可以是弱者反抗欺壓的起點。

資料來源:

1. 網絡公民:前女傭巴蒂有意撤訴主控官 大法官給兩周考慮!

2. 8視界新加坡:【廖文良前女傭案】芭蒂從被控到無罪釋放事件簿

3. 亞太日報:保姆“掀翻”富豪,新加坡這起“女傭盜竊案”爲何引起軒然大波

4. 新明日報:廖文良女傭案 律師談洗冤錄:證物呈堂是關鍵

5. 8視界新加坡:【廖文良前女傭案】淡馬錫高管:廖文良對國家有貢獻 應聽其說法

6. 聯合早報:回應廖文良女傭案 尚穆根:相關政府部門不能過于維護自己或抱獵巫態度

7. 北雁:情義之家新報告:外籍女傭仍面對強迫勞動問題

8. 新加坡紅螞蟻:女傭偷竊案疑問重重,新加坡警方查案方式引深思