斜對面的窗口

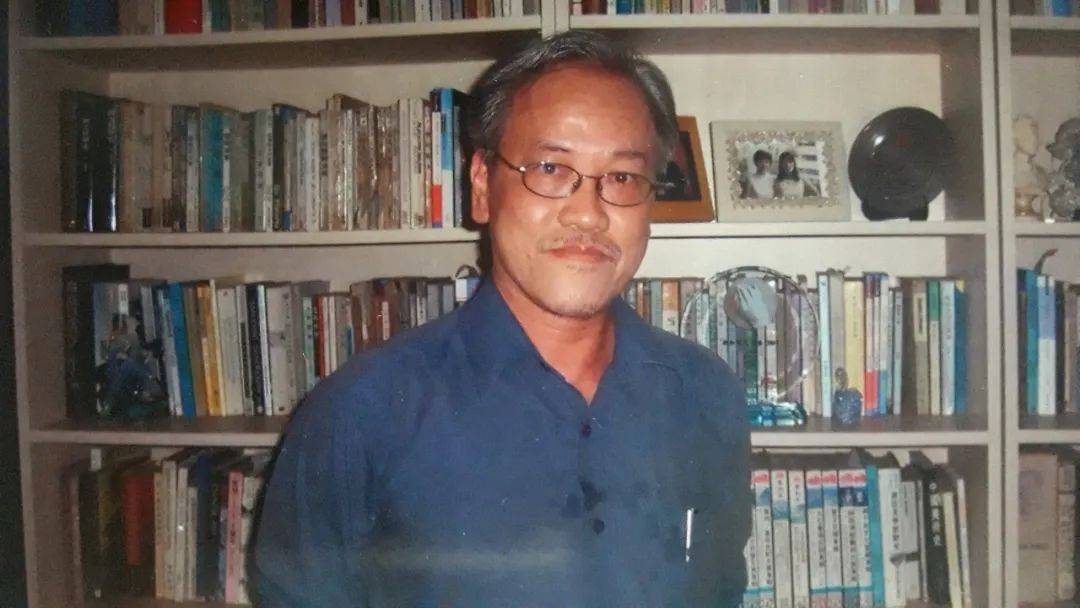

義安學院時期的英培安(吳明珠提供圖片)

小時我住小坡大馬路, 培安也住大馬路。我家門牌515,培安家是對面的540。其實,從我家頭房窗口就能斜斜望到他房間的窗口;簾子放下,是不在家,簾子拉上來了,是在家。假如看到在家而我又寫好了新文章或新的詩,就會跑過馬路去煩他。

是的, 他是說我煩的。不只是煩, 還是很煩。他會說;“吳偉才你不要整天跑過來,我義安學院第一年有很多功課的, 你自己學一下看自己的稿,你一首詩半首詩就跑過來,我頂你不順的。”

很直接, 我們的交往, 就是這樣。有次,我進到他房裏,輪到我受不了,大概很久沒洗衣服吧,床上地上都是衣物襪子,我說“有氣味”,他頭也不回,“你回去好嗎?我考試啦,不然你來幫我洗衣服。”

說也奇怪, 雖住得近, 但其實我們最初是不相識的。

年輕時的“四劍客”。後排左起:英培安、王安堅、李文,前排坐者:陳聖端

介紹我認識培安的人,是我學長陳聖端。

那時我剛上中三,從小學部搬過去奎因街對面教堂的中學部舊校舍。其實中二時候,就有一群喜歡文學的高中生開始出版很拙樸的學校文學刊物——用油印機打印的《學文》。我很珍惜地拿到第一期,翻了又翻,翻了又翻,幾乎就要把陸大地寫初次坐輪船的文章和龔萬寶那篇“狗兒波比的愛情”背下來。原來我不僅喜歡作文課,人生裏的一盞燈也亮了,原來我喜歡的是文學。

很快我就成爲《學文》裏投稿者中最年幼的學生。中二就開始寫小說,還不知所雲地竟吸引了主編過馬路來“要看清楚這位同學”。這主編,就是陳聖端。他家住在淡水河的木板廠裏,所以當我上了中三,放學後大家就常常一齊步行回家,也因此,聖端經過大馬路有時就找培安,順便帶我去了。我第一次見到培安後就問聖端,他說話怎麽會如此字正腔圓地標准?還有,他的臉爲什麽會這麽長?

後來我才覺得,陳聖端那麽好心介紹我認識培安,或許也是“受不了我”。因爲我真的很會“纏”比我高班的學長。也不知道爲什麽,我是極少跟同年級同學交流的。我的美術審美是纏住曾德階,我的音樂欣賞小提琴和古鋼琴是纏住許家煜,交響樂則是纏住何仁雄,那麽文學當然就是纏陳聖端了。我想在60年代,學生之間的情感跟現在是很不一樣的,公教的校訓就是“親、愛、忠、誠”四字,學長們都很照顧學弟的。培安小學也念公教,後來是轉去衛理。而培安“接手”我的“爛纏”,我等于又打開了另個境界,因爲他讓我知道除《學文》外文學的空間還有《學生周報》和《蕉風》,還有《當代文藝》,他甚至告訴我,還可以投稿到南洋星洲去的。

報館?報館啊,所以打從認識他第一天,就決定纏住他了。

豬腸粉、石堅和痖弦

培安的父親就是英士光,在馬拉峇街某層二樓開了個小醫局,是一名60年代就懂得先把藥熬好裝入瓶裏給病人的中醫師。小時我病了中醫是看林衛民,但英士光就在家後面很靠近,因此也就看過幾次。培安母親就在自己家樓下開了間海芳茶室,有時忙起來培安也得下去幫忙,而我們見面多數都是晚飯後,尤其是天空布滿聒噪的燕子又刮起大風的傍晚,我們就會越過美芝律,穿越鄭古悅巴士總站,興致勃勃地走向海皮,一直走到紅燈碼頭了才再掉頭回來,我們都喜歡那大風。

假如以爲我們談的都是寫作,那就猜錯了。不是沒談寫作,只是談寫作的時候多數是他看了我的文章或詩而給我意見的時候,我們很少在“解放的海邊”談這麽嚴肅的話題。來到了海邊,我們話題就會海闊天空,從黑街阿三姐的豬腸粉自從換了辣椒醬就不再好吃,到舞台表演味道很濃的石堅,再到文字魅力教人無法頂的痖弦,天馬行空,無邊無際。他不嫌我比他小四歲,他會很有耐心向一個十六歲的少年娓娓道來,他告訴我格蘭姆如何寫一位父親在露台上養豬結果豬太重了跌下來壓死了豬主人。他繪影繪聲介紹卡夫卡怎樣醒來變成一條大蟲。艾略特的《深淵》和沙特的存在主義,其實都是他邊講笑話邊介紹給我的。現在想起來匪夷所思,60年代,竟有兩個傻呼呼的年輕人在海邊一下子模仿石堅在銀幕上說“黃師傅,我錯嘞”,一下子又合唱《金線混在銀線中》,然後相顧哈哈大笑,現在的人或許很難想像真有那樣的60年代。

我是在進入中年後,再回想跟培安的海邊日子,才隱約知道爲什麽他雖然說我煩但仍不嫌棄我。我想,在那個年代和那個年齡,我們都很需要互相交流然後去認定一些事和認定一些價值。60年代不像今天的信息爆棚時代,各種知識的追求只有靠自己不斷主動的摸索,渴求知識的需要就是我們每天都要面對的境況:去探索,去判斷,去肯定。所以我們真的就像蛹,有機會就要吃,拚命地吃,但我們也要吐露出來,需要跟人講,跟人說,我們就是需要思維的沖撞。

培安對社會上的事,總是說得很直接的。他有非常清醒的、敏銳的直覺,一件社會上的事,他能夠分別從理性和人情的角度來進行分析,其實他那時也不過二十歲,很多時候我就是第一個聽衆。他不僅能說,更可以從多向角度去分析。他甚至很早就向我解釋何謂邏輯學,何謂記號學。跟他在一起大腦是很忙的,不僅忙,而且還得腦洞大開。培安這分鍾跟你講存在主義,下分鍾或許就是討論追上光速後我們也許能看到整匹過去的曆史,然後,可能就會談到西西。而在腦筋還沒來得及轉彎,他有時就說:“不然我們去看電影,那是伊利卡山導演的。”

MTExLjY1LjQ3Ljkw

豁達幽默立場堅定不移

英培安與女兒英可爲、妻子吳明珠一起玩拼圖(吳明珠提供圖片)

年輕的培安,外表看來是個極輕松的人,只要有機會,又是大家相熟的朋友,那麽他就會幽默抵死地調侃一番。他個性就是這般豁達,他給過我最有用的建議是:“當人家罵你的時候你千萬別生氣,你要笑,那麽對方就會氣死”。培安總是給別人感覺他把自己的博學當做是娛樂,這其實只是一種緩沖樣子,他對治學,對道理,對人性正義,立場是極堅定的。

他會給你一種印象:學問在他身上並非什麽隆重的事,他甚至可以一邊跟你溜達海邊一邊講殖民地的刻薄噴飯笑話。他也常說自己看的書很雜,看的都是閑書,但只要見識過他的書如何劃滿了線和批下摘要,你就會馬上坐直身子。他對于文字,對于創作,對曆史,對人性的解釋,對價值與信仰,從來都有自己堅定立場,再怎麽講笑話,再怎麽調侃, 立場就是立場,那不動搖的。

而他有次倒是嚇到我。大家海邊散步半途,突然他就雙手緊緊交叉身前抱住了自己,並且極爲嚴肅地對我說:“從現在開始我就要學習這樣走了,我發現我比較喜歡這樣的姿勢,這樣走就能有自己的感覺。”那時是他在義安學院的最後一年,而我是巴哈魯丁最後一年,這些話我並不是聽不懂,只是我覺得自己並不像他在內心裏需要承受著那麽多。雖然大家常見面但我不敢問他畢業後要做什麽,我自己是打算拚命熬幾年然後存錢出國,我覺得自己比他輕松因爲我目的十分明確。那時我也沒想到,他對一些價值觀的執著,竟是一開始就是貫徹始終的,後來,還直接影響了他的際遇。

他開始創辦《茶座》時候,我搬家了。搬到很遠的湯申路上段去,不過,我們小坡店鋪還在,因此也常回來。回到小坡,多數我都會到對面看看他究竟怎了。

也並非因爲接觸不如以前那麽緊密而感到生疏,而是我發覺我與培安在某些事情上,價值的衡量,輕重不一樣了。

有一個場景永遠在我腦裏難以抹去。那是《茶座》第三期出版後,我又回到小坡找他。我看到他小房間裏密密麻麻堆積如山的第一期和第二期,20歲的我,很鬥膽地就跟老友說了句:“安,你覺得自己這樣子一個人挨下去會實際嗎?”

他並沒生氣,還帶著調侃的語調說,“當然不容易啊,但我已經開始了而且都有訂戶了所以就只能做下去。”然後他找到桌上有一個橙,坐到床邊連皮帶肉就咬將起來。我說:“皮。”培安看都不看我,說,“沒事,就這樣吧,這樣吃很清醒,也很實在。”

在雜志的設計上,只要有時間,我也會繼續幫忙。不過,我也漸漸發現我們所關注的價值指向已經不同了。74年,他在黃金大廈辦了前衛書局,書局的“爆彈藏書”標志,我也給他設計了,他還笑說:“其實你也可以很憤世嫉俗的啊。”但我其實沒有到那個憤世嫉俗的程度,那時我天天忙著出賣一切勞力就爲了存錢出國念書。我拚命教補習,傍晚甚至到紅燈夜總會和實龍崗垃圾吧裏唱黃昏歌台。他聽到了,只是點頭,後來就好好地看了我一下,但那一下,我就覺得,我們不可能再回到以前了。

培安是一個很堅持——不對,是一個極度堅持自己理念的人。並非說我就不能堅持,我也會的,但我也會同時衡量一些實際境況,我不會像他那麽地單純執著,從來都不是。假如說我無法堅持理念那麽我後來也就無法堅信自己拎起背包就可以走人。假如說我不堅持那我也無法寫長壽專欄寫了四十余年。但我會衡量境況,在關鍵需要時我會適應,甚至會改變一下方式,但還是會堅持自己相信的理念。

人都說水瓶座的人想法很古怪,其實也不是的。是他們對自己的想法極度忠實而已。而水瓶座都需要有自己可以自由馳騁的空間,從這兩點來看培安就奇准無比。其實培安是非常了解自己的,是他自己跟我說:“水瓶座的來源就是一位年輕英俊的希臘神祗,在水邊因爲迷戀自己影子而最終變成一束水仙。”培安永遠清楚自己,他寫詩極少更動句子,總是一氣呵成,然後把稿紙撕下飛過來,還很得意說,“看,我就是這樣。”

一直都是清醒的

英培安遺照(吳明珠提供圖片)

不久前與錦煌去碧山家裏看他,培安見到年少時朋友,精神變得很好。明珠說:“最好你們兩個天天來,你看他今天不只願意吃飯,還吃掉整半碗。”

錦煌不斷向我示意。確實,培安雖虛弱但精神挺好,說話雖小聲緩慢,卻仍不忘記自己那本色幽默。

但後來沒幾天又不行了。明珠說他再次惡化進院,然後就直接轉去臨危病人中心,我跟錦煌再去看他,精神更衰弱了,但教人意外的是,記憶力仍十分清晰。

我問他記不記得當年蘇聯一夜間閃電攻下捷克的事。他眼裏登時有了點神氣,我說我們兩人半夜偷偷溜進某中學的每間課室,在所有黑板上寫蘇聯混蛋,記得嗎?那一刻,他仿佛就像以前的他了,他說,很小聲,“68年。”

而我心裏知道那回一見其實就是道別,臨走前我就像年輕時那般喚他,說:“安,唔好想咁多,順其自然。”

他聽到,我覺得他是很認真地,點頭了。

(作者爲本地作家兼畫家)