種族課題向來容易觸動人們的神經,也容易各說各話,唯有通過溝通對話,在發表自身立場時也聆聽對方的想法,各族群間才可能不斷增進相互了解。

《聯合早報》的“種族與我們”系列報道,審視了本地種族關系的過去、現狀與未來。

今天第二篇,我們與五位學者一起探討我國的種族政策,以及如何開啓建設性對話。

本報也邀請了曆史學者、南洋理工大學中文系創系主任李元瑾教授,以及國立教育學院教育研究處助理處長兼教學法與實踐研究中心研究員丁劭詩博士,

通過這對母女的兩代人對話,帶讀者從曆史和社會學的角度,認識本地各族群在國家融合政策和現實環境中走過的磨合與未來探究。

新躍社科大學應用研究中心副教授梁振雄認爲,一些政策可能不經意地造成“系統性邊緣化”現象,但不至于是蘊含種族主義。

族群身份難以去除,更重要的是讓族群間有實質意義的互動。

一些涉及種族的國家政策,如組屋種族比例、CMIO族群劃分框架等,執行起來可能産生意想不到的某種邊緣化現象,但是整體而言我國不存在系統性種族主義,並且不存在通過制度刻意排擠某個族群的情況。

針對最近有關系統性種族主義(systemic racism)是否存在的討論,受訪學者做出以上概括性的表述。

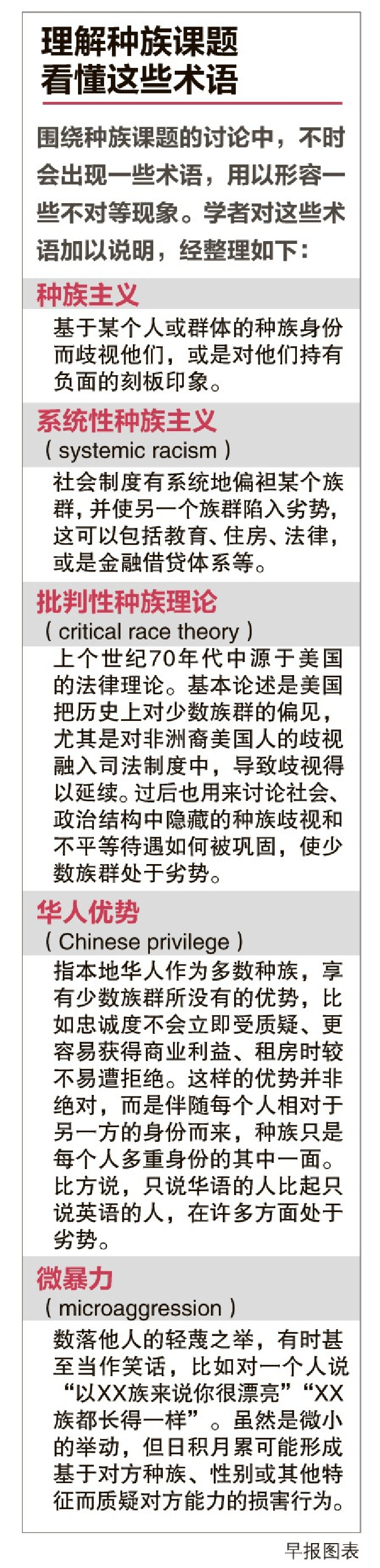

所謂系統性種族主義,指的是社會制度有系統地偏袒某個族群,使另一個族群處于劣勢,這可包括教育、住房、法律,或是金融借貸體系等。

舉個例子,這些年來無論是在報章、社交媒體或是國會議事中,都不時聽到或看到有少數族群屋主反映政府制定的組屋種族比例政策對他們不公平,他們在轉售組屋時因爲族群分布的限制,不能把單位賣給出價最高的人。

南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授瓦利德(Walid Jumblatt Abdullah)說:“系統性種族主義指的是某個制度的設立是爲了刻意歧視某個群體,但我不認爲這是種族比例政策的出發點。這項政策雖然在經濟上影響少數族群,但也有正面意義,即促進社會融合。”

新躍社科大學應用研究中心副教授梁振雄則認爲,一些政策可能不經意地造成“系統性邊緣化”現象,但不至于是蘊含種族主義。

他說,一些意想不到的後果仍須正視,如一些少數種族屋主礙于種族比例頂限必須以較低價出售組屋,這一直是他們不滿的根源,因爲他們必須爲社會融合付出更高代價。

就此課題,曾任國家發展部長的財政部長黃循財,在上個月底舉行的“新加坡種族與種族歧視課題”論壇上解釋,他了解少數種族屋主面對的困難,所以建屋局會酌情處理,讓他們延長賣屋期限或在特殊情況下解除限制。

拉惹勒南國際研究院、卓越國家安全研究中心主任薩稀賈古瑪(Shashi Jayakumar)博士建議:“建屋局可以公開一些過去的案例,讓人們知道當局願意給予什麽樣的幫助,也讓更多人了解政策的用意不是要損害任何人利益,而是要避免種族聚落形成。”

其他常引起討論的政策還包括特選學校,以及“華族、馬來族、印族與其他”(簡稱CMIO)的劃分框架等。有人批評,特選學校不利于華族和其他種族學生交流,而CMIO因爲過于強調族群特征,可造成社會分化。

CMIO價值在于確保各族群有自己文化空間

新加坡國立大學博學計劃兼任高級學者賴雅英博士指出,特選學校的學生幾乎全是華族,這意味著他們無論是在課堂上,或是放學後都少有機會與其他種族的學生互動。

“這並不代表特選學校的存在毫無意義,只是它在促進融合方面或許不那麽有效,不能有效培養學生在新加坡或全球多元種族社會生活所需的知識和能力。但我想這個課題還須經過與各方謹慎、客觀和廣泛的討論。”

至于CMIO,瓦利德認爲這個制度有保留價值。他解釋:“我們距離成爲‘族盲’(race-blind)世界還很遠,其實我不確定那是否有可能實現。CMIO的價值在于它確保各族群保有自己的文化和政治空間。”

梁振雄則說,族群身份是難以去除的,因此更重要的是讓族群間有實質意義的互動、建立跨族群的集體回憶,國民服役的經驗在這方面就很珍貴。

建屋局可以公開一些過去的案例,讓人們知道當局願意給予什麽樣的幫助,也讓更多人了解政策用意不是要損害任何人的利益,而是要避免種族聚落形成。

——拉惹勒南國際研究院卓越國家安全研究中心主任薩稀賈古瑪博士

我們距離成爲“族盲”(race-blind)世界還很遠,其實我不確定那有沒有可能實現。CMIO的價值在于它確保各族群保有自己的文化和政治空間。

——南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授瓦利德

我們仍須正視一些意想不到的後果,如一些少數種族屋主礙于種族比例頂限必須以較低價出售組屋,這一直是他們不滿的根源,因爲他們必須爲社會融合付出更高代價。

——新躍社科大學應用研究中心副教授梁振雄

新加坡如果要在種族課題上取得進展,就必須解決這些曆史遺留下來的問題……或許第一步是認同這些傷痛切實存在,並向這些群體保證,如今尋求解決種族主義問題並不是針對他們,或使他們處于劣勢。

——新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎

指正消極做法的時候應文明,金科玉律是己所不欲、勿施于人。不過社交媒體上總有以牙還牙、相互指責的文化。文明的文化必須隨時間推移而推動改進,須指正的消極做法也會逐漸消失。

——新加坡國立大學博學計劃兼任高級學者賴雅英博士

尋找文明對話契合點 不使任何群體不自在

對于對話意願不高的群體,仍應盡量讓他們分享觀點,或至少讓對話各方知道他們的難言之隱,才有助制定共同前進的方案。

拉惹勒南國際研究院、卓越國家安全研究中心主任薩稀賈古瑪(Shashi Jayakumar)博士分析本地社會在族群課題上看法如何改變時說,較年長一代的新加坡人不太願意涉足種族和宗教等敏感課題,是因爲過去這些課題存在敏感的“言論界限”(OB markers)。不過他留意到,近期在種族課題的討論上“很少人,尤其是政府官員會提到言論界限”。

“我們不能假設這些有關種族課題的討論會消失……重要的是找到文明、中肯對話的契合點,包括那些對這些討論感到厭煩或不自在的群體。”

各方應嘗試了解一些群體對討論和對話卻步的原因,如果這些群體感到不自在,也應想辦法讓各方知道個中顧慮,才能共同解決。

學者莊嘉穎:種族課題要取得進展 須解決曆史遺留問題

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎說,本地一些華族基于不同原因對討論種族課題感到不自在:部分是因爲華校關閉或被納入全國教育體系,最終南洋大學也停辦而感覺受傷;部分是因爲失去所認同的華族語言和文化,還有些有感于過去被扣上“華文沙文主義”帽子,或社會逐漸轉向英語文後,就業越來越困難。

“新加坡如果要在種族課題上取得進展,就必須解決這些曆史遺留下來的問題……或許第一步是認同這些傷痛切實存在,並向這些群體保證,如今尋求解決種族主義問題並不是針對他們,或使他們處于劣勢。”

早報6月9日在社論《擴展公共空間 促進種族和諧》中指出,冠病疫情、社交媒體普及化以及外來思潮的沖擊,悄然激活族群之間的斷層線。包括莊嘉穎在內的本地200多名學者13日聯署公開信,反對社論中對人們照搬套用批判性種族理論(critical race theory,簡稱CRT)提出的質疑。早報已于15日回應。

他向本報表示當時決定支持聯署,是覺得若希望社會更和諧、寬容、穩健,就應努力朝這樣的方向不斷邁進。

他說,CRT原爲法學理論,但被美國右翼扭曲。他認爲,早報社論“沒多加解釋、提出查證或指出意見來源”,卻使用“有爭議性、極度偏頗、有誤導性,甚至帶有煽動味道的言論”,讓他疑惑。因此,當他看到其他學者發起公開信,便決定支持聯署。

他也以早報在上述議題上的立場不足以代表他的觀點爲理由,指出即便他樂于對話,但覺得透過其他平台表達看法,比直接投稿給報社更合適。

瓦利德:不是每個觀點權重相同

要推動實質、深入的對話,就應重新思考現有的做法。南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授瓦利德(Walid Jumblatt Abdullah)說,不是每個觀點都必然獲得同樣的權重,但這不表示就得排除“政治不正確”的觀點。“我們的做法應該是反駁這些觀點,而不是不讓它們發表。”

新躍社科大學應用研究中心副教授梁振雄認爲,安全感和社會正義感是探討多元化課題的要素,但後者仍然欠缺。若要果斷解決情感落差問題,就必須做出實質調整。他說,政府今年宣布重新檢討回教女護士穿制服時戴頭巾的政策,說明了在社會氛圍變化的同時,有必要調整感觀認知。

圍繞重要課題的對話,雖在實體空間和社交媒體空間並行,但薩稀指出,實際的面對面交流才真正有助消除分歧,促進理解。他以2012年廣邀不同背景新加坡人參加的“我們的新加坡對話會”(Our Singapore Conversation)爲例說:“要面對不同膚色、宗教的同胞,聽與自己持對立觀點者提出合理論點,單單這樣的過程就很重要。”

薩稀說,目前的實體討論並不足夠。“危險的是,這些討論可能被社交媒體上的嘈雜喧囂掩蓋。我們不應該讓自己朝這個方向前進。”

新加坡國立大學博學計劃兼任高級學者賴雅英博士說,長遠而言,應通過政策和結構性變化消除歧見,不過短期內,社會無論在閉門或公開場合,應多推動積極做法,碰到消極做法也應指正。“指正消極做法的時候應文明,金科玉律是己所不欲,勿施于人。不過社交媒體上,總有以牙還牙、相互指責的文化。文明的文化必須隨時間推移而推動改進,須指正的消極做法也會逐漸消失。”

跟我合作的一位馬來學者Nazry Bahrawi,他在不同場合就有說,其實少數(種族)會應用Chinese privilege,是因爲他們終于找到一個能幫忙梳理自己多年來一些經曆的名詞,他覺得新加坡其實很缺乏這樣的vocabulary(詞彙)來談類似事件。

——丁劭詩博士

參政者不管他是來自執政黨或是反對黨,我希望能夠以人民的利益爲依歸,以種族的和諧爲依歸,來對待種族問題,我希望談論者心中有人民,心中有種族和諧。學者、媒體人、知識分子,我希望都能以真和誠爲出發點來扮演監督、溝通和建議的角色,這是理想但很重要。

——李元瑾博士

兩代學者從曆史研究與社會學看族群課題

李元瑾博士(李)和丁劭詩博士(丁)就種族關系課題的兩代對話摘錄:

丁:我來分享一些小故事。這是真實發生在一個同事身上,他是一位馬來同胞,經常會抱怨說有人跟他通電郵的時候,常常用他父親的名字來稱呼他,而不是他自己的名字。因爲馬來同胞的名字是擺在前面,父親的名字擺在後面,他們沒有姓氏的概念。這位朋友就覺得說,爲什麽這麽多年了,多數族群都還是不了解,會以自己文化的認知套在其他族群身上。

另外一個小故事,這個同事近期去找房子,要租房子。其中一個中介知道他是馬來族後,就頻頻道歉說房東不希望住客是馬來族。這就令他感到非常受傷,也非常憤怒。

這些例子指向一個事實,那就是華人占新加坡人口的大多數,這是一種優勢。

有些人稱這是華人特權或華人優勢,也就是Chinese privilege。這個名詞大概七八年前就在新加坡,尤其是在社交媒體受到關注,一些年輕的新加坡人更是挺喜歡探討這方面的課題。

這個名詞源自于美國的白人特權,它的出現有它特定的曆史、社會背景,甚至是族群關系的背景,而這些背景有跟新加坡相似之處,也有挺大落差。如果說少數族群跟多數的族群對這個詞有不同的認知,可是少數又覺得它是有應用價值的話,那我們應該去了解一下,對他們來說這個名詞背後是有什麽意義,爲什麽他們要采用。

另外,最近又出現一個我們以爲是“曆史名詞”的“華人沙文主義”,使華人優勢的討論複雜化。你從事曆史研究,有什麽看法?

李:你提到的大多數、華人優勢、華人特權,還有華文沙文主義,我就當成幾個關鍵詞,放在曆史情境中探討。

首先,看一下華人大多數跟華人優勢。如果說新加坡華族占人口大多數,那是沒錯的。如果說大多數一定有優勢,那也有道理。不過,如果你放在一個特定的曆史時空裏,就會看到不同的現象。曆史告訴我們,新加坡華人是大多數,而且華人中的華語群有一段頗長的時間占大多數,可是這個大多數對他們不一定會帶來好處。

在東西冷戰還有區域反共排華的時候,華人大多數反而給他們帶來麻煩。我們必須記得新加坡的地理環境,它是一個華人爲多數的國家,可是它被印尼跟馬來西亞等回教國家包圍,所以在這個區域裏面他們變成少數。

獨立前和建國初期,我們可以看到華人大多數,其實在教育,在文化,在政治上並沒有優勢。

建國之後呢?我們的執政者因爲身處于這樣的環境,爲了擺脫“第三中國”這樣的標簽,當然也爲了避免內部族群種族的矛盾,有意地壓抑華人身份,也就采用了所謂大熔爐政策,大熔爐政策其實主要是塑造新加坡人,而不是:你是華人,你是印度人,你是馬來人。

所以華人在這個過程中,經曆了去中國化,之後緊跟著就是去華化。華人當然很重視文化教育,所以他們會有所堅持,會去維護他們的文化教育。可是,形勢比人強,到頭來可以看到二戰後曾經蓬勃發展的華校,到了1950年代中期,小學的注冊人數被英校小學的注冊人數反超。後來發展下來就是關門大吉。

我們看到誕生在1950年代的南洋大學也是曆盡滄桑,最終走入曆史。所以我要講的是新加坡華人大多數在特定時空下,大多數不一定是優勢。

談到華人特權,這是另外一個關鍵詞,那我就會想到馬來特權。鄰國馬來西亞馬來人是占大多數,華人是少數。當英國進入馬來亞的時候,他們已經認定馬來人有特殊地位,馬來西亞的憲法保障馬來人的特權,而且在現實中體現。

當年新馬要合並的時候,建國總理李光耀提出馬來西亞人的馬來西亞,就被質疑爲挑戰馬來特權,所以新加坡最終被人趕了出來。這裏頭也關系到合並之後整個馬來西亞的種族結構會起變化。因爲新加坡華人人口多,所以這也關系到種族的問題。

講華語者沒法認同 沙文主義標簽

獨立之後,在新加坡如果是照馬來西亞的版本,新加坡華人占大多數,是不是在憲法上要立下華人有特權?當然不是。因爲新加坡要走不同的道路,反而是立馬來語爲國語。

盡管很多新加坡華人沒有好好學馬來文,不過許多南洋大學的學生確實是對學習馬來文充滿熱忱。所以,我們如果把沙文主義這樣的帽子戴在這一群講華語的人身上,恐怕他們是沒辦法認同這個標簽。因爲他們有一段很長的路,是過著很壓抑的日子。

他們會叩問,族群文化不是可以豐富國家文化嗎?爲什麽不可以發展?創辦一所中文大學,不是可以幫忙本地,幫忙新的國家栽培人才?爲什麽要被質疑說是要在馬來西亞建立一個小南京、小北京。新加坡不是獨立了、當家作主了,那爲什麽我們的華人反而失去以前蓬勃發展的華校?爲什麽彼岸的華人占少數,反而可以發展從小學到大專的一個完整華文教育體系?

有時候被壓抑、擔心時,他們會把自己的文化抱得更緊。沙文主義的帽子,也就一個一個抛到他們頭上來,于是漸漸地他們被曉以大義,也就在某個程度上妥協了,終于變成沉默的大多數。是大多數啊,不過是沉默的大多數。

我把這幾個關鍵詞放在曆史情境中去探討,我覺得特別有意義。除了從中反映這些講華語的社群,這些沉默大多數的境遇以外,我還要嘗試窺探新加坡的種族問題、種族關系是如何受到一個結構性因素的影響。

我把它當成結構性因素,因爲從剛才的敘述裏面,我們看到那個特定的時空,他們受到國際東西冷戰的影響,受到區域排華反共的影響。而且受到自身一些結構性的影響,因爲這是一個華人占大多數,卻又是英語優勢的地方。把這三個層面加起來,我們看到這對于華人如何産生影響?對種族的關系又如何産生影響?

丁:我覺得有趣的是你剛才提到的是講華語群體,在語言上沒有優勢。我談的是少數族群在族群這方面沒有優勢,像你剛才說的壓抑,在我的研究調查中其實也有。

我有一項研究是有關初中生生活中的多元文化經曆。在這項調查中,我們就聽到好一些少數族群學生,敘述其他同學或其他人會這麽叫他們,什麽gekleng、chaotah、巧克力餅,或者是說他們膚色太黑,看不到他們。尤其是印度同胞,他們的膚色,甚至是腔調,總是被朋友拿來開玩笑,或者不認識的人,有時候也會開玩笑。有些學生說,自己就被叫做流氓、恐怖分子這些標簽,他們都覺得很受傷。新加坡華族學生在這方面,幾乎是沒什麽特別可以跟我們分享。

我們也有向這些學生了解他們對于種族主義的定義,當我們問他們,你是否遭遇過種族歧視,有好一些說是沒有的。我們後來再問,那你有沒有目睹或者經曆過,因爲自己的族群身份而被某些人欺負的情況,這下子他們好些人就說有。

可能他們自己對于這方面的問題還不是這麽清楚,或者有些學生的認知是停留在曆史上發生暴動的那一種種族主義。當他們沒看到有暴力的時候,他們不確定那是否是種族主義。在研究文獻當中有一個詞叫microaggression,微暴力,它不是直接向你錘擊或者很暴力地在你面前打一拳,而是通過語言方面傷人。這有可能是他們所經曆的,那也是一種種族主義。

這也讓我聯想到2019年發生了一件Brownface(棕色臉孔)事件,我跟南大的郭建文教授就研究相關的論述。我們發現,有一些少數族群在分享自身經曆的時候,當時他們是不知道要怎麽處理的,結果就壓抑著。他們現在已經是成年人了,發現有“華人優勢”這樣一個名詞,可以幫忙他們解釋他們所經曆的。

“華人優勢”被借用來 描述少數種族壓抑

就像跟我合作的一位馬來學者Nazry Bahrawi,他在不同場合就有說,其實少數(種族)會應用Chinese privilege,是因爲他們終于找到一個能幫忙梳理自己多年來一些經曆的名詞,他覺得新加坡其實很缺乏這樣的vocabulary(詞彙)來談類似事件。

另外,近年來與族群課題相關的學術會議上,都會聽到尤其是年輕一輩問,特選學校的意義跟以前還是一樣嗎,是否還需要繼續?因爲特選學校被視爲能夠提供環境去培養跟中國通商,了解中國文化、政治、曆史等的一群人,所以有很多資源是分配給他們的。有一些人就把特選學校當成類似精英學校,就會覺得裏頭大部分就讀的是華人,在教育制度上造成不平等,強化了華人優勢。

如果大家認爲新加坡的族群和諧還可以更上一層樓,大家想要繼續往什麽方向努力,我是覺得我們應該有對話,建立更好的橋梁互相了解。問題是對話要怎麽進行?我覺得大家需要做很好的聆聽者,你對自身經曆最了解,可能你對對方的經曆不是那麽熟悉,所以可能首先就是聆聽,不要太快下結論。我覺得還有一點,就是要反思自己的優勢,不管你是語言上的優勢也好,經濟能力的優勢也好,族群上的優勢也好等等。你要對話的平台是平等的,你要反思自己的優勢,用同理心對待他人的弱勢,我覺得這才能夠建立一個互相尊重和相對平等的平台。

李:我談大多數的沉默與壓抑,你說少數的隱忍與受傷。這是持久性的問題。我們的地理位置等等使我們沒有辦法避開中西方的勢力,中西方的文化沖擊,也沒有辦法避開區域種族的比例,區域的政治氛圍。所以關于種族問題,當然我們要盡力,但是要認識到有些問題的因素必然持續著,會使我們的問題持續不斷。所以我講這樣的一個宏觀考察,希望對當下的問題可以有所參照。

我很關心結構性的因素對種族問題,對種族關系的影響。我們有個不變的地理位置,不可能遷移。我們有個相當固定的人口結構,就是華人占大多數,還有我們跟中國長期的關系,雖然中間中斷,可是現在有許多中國人移民到這裏來,過去中國發生什麽事都跟新加坡緊緊挂鈎,所以我們有這樣的關系。

你看今天國際的新冷戰又形成,中國一直在飛躍發展,還有新加坡跟中國的關系越來越密切。當然現在我們周圍跟中國的貿易往來都保持很好的關系,那麽假設有變呢?到時整個東南亞如何回應外在環境?這種種一定會影響到我們的種族關系,加上今時今日社交媒體的發達,傳播速度很快,問題會變得更棘手。

從宏觀角度考察,我就做宏觀的一些建議。因爲我們的模式是由上而下的,是新加坡領導人設計的,包括之前的大熔爐,後來慢慢從大熔爐的模式,走向多元文化、多元種族的模式。那麽現在就看他們如何用他們的智慧,參照曆史各階段有關種族設計的得與失,不斷的檢討,不斷的調整進行中的相關政策,比如說特選學校問題的爭論,比如說過去我們不可以涉及種族問題,以及應對現在可能浮現的新挑戰。這是我對領導人的寄望。

總之,參政者不管他是來自執政黨或是反對黨,我希望能夠以人民的利益爲依歸,以種族的和諧爲依歸,來對待種族問題,我希望談論者心中有人民,心中有種族和諧。學者、媒體人、知識分子,我希望都能以真和誠爲出發點來扮演監督、溝通和建議的角色,這是理想但很重要。

我稍微做一下兩個人的總結,你從事社會學研究,我從事曆史研究。社會學研究通常會直擊,直接的來到現實問題,曆史研究通常會追本溯源,你會從現實但也會去找曆史事件來支持,曆史工作者則是爲了解決現在的問題從曆史走來。

所以不管你是社會我是曆史,我們是兩代人,你有你的體驗我有我的體驗,但我們今天的對話絕對不是兩條沒有交叉的平行線。也因爲我們有這樣的設想,很顯然你會更多地爲少數族群發聲,我會偏重爲這些沉默大多數講出他們的爲難之處。這不表示你忽略了多數人,我完全忽略了少數種族的聲音。