我從哪裏來?我究竟是誰?我的先輩如何離鄉背井到新加坡落戶?從童年開始,這些問題就一直在我腦中盤旋。“尋根”,于我而言,近乎是不可能存在的兩個字。但 2015 年,我竟和它扯上關系,而且來得這麽充滿傳奇性和不可思議。

這段經年曆月、迂回曲折的人生故事成了我退休後的一個重要印記,對于重鄉土又念舊的我來說,絕對有記錄的必要。且聽慢慢道來……

七十八年前的一次出走

1937 年,祖父帶著十四歲的父親,離開福建省金門縣金沙鎮三山裏 16 號的屋子,直奔南洋石叻坡,從此開展一段未知的新曆程。

1937 年發生蘆溝橋事變,日軍侵華。眼見時局動亂、家鄉生活困苦,祖父做出如此決定完全可以理解。何況,祖屋後方 17 號及 18 號兩座閩南式大宅正是宗親先賢在新加坡致富後回鄉興建的,這樣的成功例子給了祖父無比的信心。祖父把屋子交托給 17 號的宗親代管,又把田地交給 18 號親人代管及代耕。一切辦妥,鎖上家門,就此離去。

沒想這一鎖,從此兩地隔絕,再沒回頭。

祖父到了新加坡,在宗親創辦的九八行恒利號擔任“大家長”職位,一家三口,包括我那會爬樹的阿嬷,生活應該過得不錯。如果一切順利,也許回鄉光宗耀祖的願望很快就能實現。誰知命途多變,十年後,祖父在父親成親不久就逝世了,回鄉的盼望終于破滅。父親組織了家庭,一連生了七個兒女,被生活束縛得擡不起頭,更別說有回鄉的念頭了。

(編注:九八行從事貿易,因收取二厘利潤,因此稱爲九八行;所謂“大家長”,相當于總經理)

1965 年,父親也在壯年病逝了,遺下自己老母親和一群幼兒寡母,沒人記得祖父曾經的願望。從此連這僅有的聯系也斷了。隔洋迢迢,要如何尋根溯源?

只有等到 2015 年,一名憑著一股傻勁的孫子在機緣巧合下摸上那扇塵封七十八年的家門,所有的中斷和失聯才重新接上。

成績冊、神主牌和祖母的歌謠

我第一次接觸“金門”這兩個字是在上小學時,成績冊上籍貫一欄寫著“福建省金門縣”六個字,讓我知道自己是福建人,也知道是來自金門,只是不知祖居所屬鄉裏。 父親大概在家鄉讀過私塾,每次接過成績單就會慎重簽上“李金獅”三個字,所以父親的名字早已深植腦中。

在客廳供奉福德正神的左邊設有李家曆代祖宗神位,用毛筆在紅紙上寫著“顯考諱冊鹹李公之神位”,再用玻璃鏡框鑲起來挂在木板壁上。每逢節日忌辰,全家人隨著阿嬷(編注:祖母)和母親對著它燒香膜拜。有誰知道幾十年後,“李冊鹹”這三個字像是電腦的輸入碼,最終要靠它開啓尋根的通道。

比上小學還要早,阿嬷是我的啓蒙老師,她教的不是數理文史,而是金門家鄉風貌,風沙海灘、冷天寒風,還有到處的花生和番薯。她還常常吟唱金門歌謠,讓金門鄉音不斷在我耳邊回繞。

祖母吟唱這些歌謠時,常常怔怔望著前方,不久眼眶就紅了。我年紀太小,依稀感覺祖母心裏一定有其他的觸痛,猜想她一定是在想已經無法回去的家。這時的我,只能陪著傷心,完全沒想到有朝一日回鄉的任務會落在自己身上。

無意的闖入,失落的離開

又過了近三十年,1998 年 12 月,我和太太隨她弟媳到台灣娘家遊玩,台灣親友在盛情款待之余,突然建議一起去遊金門。他們並不知道我家鄉就在金門,我當時心頭一陣波動,就這樣在毫無准備,也不知道確實地址的情況下登陸金門。

12 月 15 日,一行八人跟隨三天兩夜旅行團,我第一次踏上金門,跨過門,走入祖母的夢中故土。別人都在遊覽,我卻到處尋找父親小時的生活空間。這樣的茫然,注定要失望。無意的闖入,失落的離開。針對這次金門初接觸,回國後,我寫下《跨過門,家在哪裏》一文,抒發當時的惆怅和失落,如今重看,仍然觸動:

“盼到這一天,飛機在樹間飛過,機輪重重擦過地面,終于跨過這扉無形的門。放眼,金的痕迹,在何處?我的記憶是祖母的夢,用一串串鄉音童謠串成,顔色昏黃。畢竟珍藏四十多年,像散落的電影片段,不知哪一段接哪一段。海邊吹來的風沙、凍入骨的空氣、一間半塌的磚屋、翻過的番薯田,都是跳格的傳說,沒有一段是真正的經曆。”

三天的遊覽,都在尋找祖母歌謠中散發的感覺,可惜卻沒找到可以對應的情景。不肯放棄,一有機會,就設法與當地人攀談,希望能找到一點蛛絲馬迹。《跨》繼續寫下當年這種無邊際的摸索:

“一只白鹭鸶刷刷飛過天際,帶起聲音飄搖,遠遠吟唱:白鹭鸶,擔畚箕,擔到海仔埂,博一倒,拾一錢……”

所有回憶片段刹那間撞在一起,眼裏模糊起來。沒人發現我心思重重。那一批台灣來的親友說著客語,都喝高粱去了,早忘了陪我尋找家門的承諾。

高粱酒入喉,像一塊滾燙的石頭,哽在喉嚨再咽不下去。大家舉杯,現場氣氛好熱。我離開歡樂,找了店外一名老者,問他哪裏可以找到李姓家鄉。話剛離嘴,就覺得這問話好笑。

老人眼裏深邃得可以看見過去,他擡起手指了一個方向,口中喃喃自語。他告訴我戰場就在古甯頭,1949年古甯頭戰役時死了好多人。

古甯頭姓李的最多,我看過資料,都這麽說。老人的指引正吻合我自己粗淺的分析,當時還真深信不疑,正因如此,再容不下其他的可能。

竹腳與水頭

記得祖母回憶金門故居時,常提到“水頭”,而不是祖父的李氏家鄉。這也難怪,水頭是她的出生地,思鄉情切,自然如此。如今想來,如果她當年也能多透露一點西山前的資料,或許一切將變得更爲簡單。

我把這樣的缺憾寫在《跨》裏:

“祖母說她的家鄉在水頭,說著說著就不停抹眼淚。爸爸端坐在大廳,用鄉音朗誦金庸的俠義江湖。直到四十二歲那年去世,他都沒對我說過家在何處。

我出世的地方叫竹腳,在南國小紅點新加坡。水頭、竹腳,對仗好工整,可絲毫扯不上關系。我從小講著、念著、唱著的鄉音在千裏外飄揚,有一種沖動,想到原鄉去聽這熟悉的聲音。說穿了,不就是想去看看爸爸的家鄉。這就是尋根,但我憑著什麽,連個完整的地址也沒有。

一陣鋼鐵敲擊聲叫醒我。小小一間打鐵鋪擠滿人,連空氣也熱起來。對面打來的炮彈化身成了菜刀,躺在燈光下的玻璃櫃裏任人瞻仰。刀身閃著光爍,仍然沒有金的痕迹。

我依然在尋根路上。”

不是古甯頭

1949 年後,金門已成爲戰地前線,民生景物起了很大變化。1998 年看到的金門,怎麽和祖母的描述距離這樣大。《跨》這樣寫道:

“走進坑道,外邊的陽光都在身後,一股涼意從背脊襲來。越走越深,直達人工水道。真難相信,從堅硬的花崗岩可以開鑿出這一片天地,說是連船只都可以進出。但就是感覺陌生,這些都不是祖母口中的家鄉,祖母的家鄉沒有這樣的心思,祖母的家鄉有的是土豆花生的芬香。她說的花生就種在我童年的心裏,她說用家鄉的花生可以做好吃的貢糖。雖然從未嘗過,卻早已熟悉這一種味道。

推銷貢糖的聲音毫無顧忌空襲而來:十種口味,試吃免錢!大家擠在土産店裏熱鬧搶購,貢糖成了寶,穿著漂亮外衣,不是想像中樸實淳厚。推銷小姐遞來一塊,說是豬腳口味,如果不喜歡,還有其他口味。但怎麽吃都嘗不到我夢中的味道,那種融合著祖母濃濃鄉愁的口味。

旅行車終于來到古甯頭,繼續看坑道,參觀八二三炮戰史料館。我心裏跳動得厲害,難道是近鄉情怯。想要問問導遊那裏有家的痕迹,卻找不到恰當的詞句。

對著展館內的炮戰照片,舉起相機卻按不下快門。我不信,連試好多次都是如此。這相機已是老戰友,難道它也近鄉情怯。把鏡頭轉向走廊,景光沒變,一按就卡嚓一聲,心裏萌生一股涼意。

急急離開展覽館,心頭兀自不安,感覺古甯頭是塊是非地,全然沒有祖母歌聲中的祥和安甯之氣。自己告訴自己,我找錯了門。”

和西山前李家村擦身而過

金門行最後一天是參觀山後民俗文化村。車子來到西山前的地標石前,不知何故停了下來,沒有人下車,幾分鍾後車繼續前行。後來,當知道家鄉確實地點,再查了地圖,才發現糊裏糊塗錯失了機會。

命運常喜作弄人,這樣的擦身而過,讓落實尋根的願望又拖延了十七年。再節錄一段《跨》文的描寫:

“吃過芋頭夾扣肉的晚餐,時間已近晚間九點。想起祖母所說:早早洗腳上床睡覺,明天田裏還有艱苦的農活。但賓館外又冷又暗,大夥沒有睡意,還興致高昂,走一段夜間村路去 K 歌。台北瞬間在空氣裏熱鬧起來,歌裏盡是寶島的鄉愁。大家喊破喉嚨,似乎想叫醒一九四九年後的沉寂。我找到金門王,唱了《媽媽請你也要保重》,再一首《流浪到淡水》,依然是台北風情。我望出窗外,芭蕉樹在風中搖擺,遠處黑漆漆一片,朦胧中像是一片翻過的田,一畦一畦,多少次輪回翻種,赤裸裸面對星空。

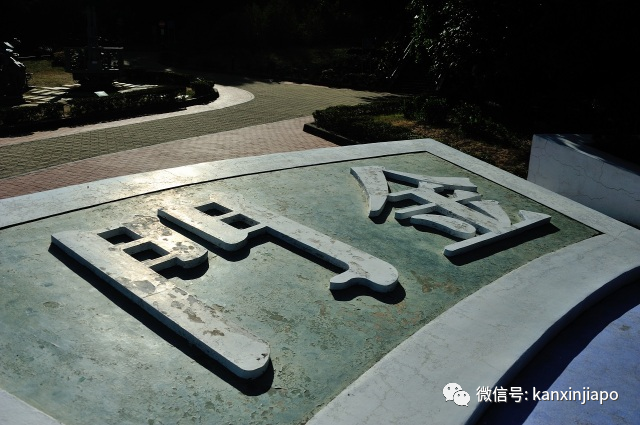

隔天,去山後民俗文化村參觀屋角像燕尾的閩南古厝,路過西山前村,看到那著名的地標,用‘金門’二字設計而成的電話亭,突然有一種異樣感覺。導遊說,這裏是李姓村,我竟全無反應,就像平常坐在旅行車裏打盹,偶爾驚醒,車窗外掠過的只是平常風景,全然沒在心裏定格。

爲什麽,不知道。車已駛離,窗外,風聲依舊。”

大概是已經決定,要好好回去做功課,再走一遍,不作無謂摸索。

回不去的家鄉

回到島國獅城,我不甘心,想想只有去請教南來的金門長輩,才是辦法。終于想起一個人,他是我堂兄,和我一樣是“甯”字輩,過去有見過面,但沒人告訴我兩人之間的關系,只能視他爲同姓不同房的堂兄弟。

已是七十多歲高齡的他,一提起金門就喉嚨哽咽。說明來意後神情立刻變得激動,他拭著淚說,一直盼望有回去的一天,但大半輩子過去,人還在新加坡。現在已不再指望兒女帶他回去,看來,希望就快成了絕望了。

他看著我帶去的金門地圖,伸著顫抖的手,指著西山前村的所在地,慎重地對我說:這就是我們的家鄉,在西山前,千萬別找錯地方。

“西山前”,那塊擦身而過的地標石,霎時浮現腦中。這是一次重大的突破,知道了鄉裏,鎖定目標,剩下的就是尋找確實的祖居和接頭的親人。

可惜,很快的,就接到他老人家去世的消息。當時心裏一陣觸動,久久無法釋懷。人生遺憾總是不斷,少小離家老大不能還,盼到一死也沒能盼到回家,真是情何以堪。

有人叫我堂叔

又過了十幾年,我什麽行動也沒有,但我知道其中原因,全是因爲不願見到這些可能發生的情景:屋子毀了、消失了,千裏跋涉後找不到親人、走入李家村沒人認得…… 1937 年至今的漫長歲月,什麽情況都可能發生,有這種顧慮一點也不意外。

2014 年,發生了一件事,證實我尋根的可能性依然存在。一名網友通過臉書私訊我,一再探詢我的名字和籍貫,經過一番文字來回,他突然冒出一句:“我該叫你堂叔”。

他說,他是“康”字輩,但名字不按輩分,叫李漢敏。我倆的家鄉都在西山前李家,按照族譜,“冊、清、甯、康”,我比他長一輩,雖然他大我九歲。

我無緣無故多了一位堂侄。跟著,他寄來李家族譜,清清楚楚列明幾十代人的親屬關系,我是二十四世,他是二十五世。他又談了許多金門先賢的故事,問我祖父到新加坡時從事哪行。

也真巧,我祖父在絲絲街當“大家長”的恒利號,竟是他家族祖輩創立的事業。當時很多過番的金門西山前人初抵新加坡,大多在恒利落腳。他提到恒利號創始人李媽贊,在新加坡也是閩幫重要人物。李媽贊在金門興建的閩南式大屋就在李仕撻及李冊骞兩位李家先賢的屋子右側。

因爲李漢敏的出現,我尋根的念頭再起,心中那一棵快要枯萎的家族老樹終于走出寒冬,發出新芽,准備再次迎接春天的到來。

遇到四十年不見的貴人

老樹逢春,也需雨露滋潤。另外一位貴人就在 2011 年闖入我尋根的漫漫長路,直接催生了尋根大計。

她叫陳文淑,是 1971 年我在德明政府華文中學讀高中時的同班同學,我倆很少交談。2011 年,班上組織同學與老師歡聚會,我們再次見面。四十年的人生曆練,反使大家心境放開了,又知道她籍貫也是金門,共同話題也就更多。

幾次聚會,知道我想尋根,她說這事不難,她在金門有親戚,只要我給他祖先名字,通過當地人可以問得出。我給了她“西山前”和“李冊鹹”,就等她回金門探詢。

2015年,她回鄉過年,不久就傳來信息,說得到湖前親友幫忙,已經找到我祖父故居。拍了很多照片,都是西山前 18 號,裏裏外外,非常詳盡。她說,當時屋裏只有一位婦人(後來知道是堂侄榮協的太太),她知道得不多,但卻給了榮協和榮芳兩兄弟的聯絡電話。過後文淑與榮協聯絡,確實一切無誤。

我在新加坡看了文淑拍的照片,驚喜中存在很多疑惑。根據我讀過的資料,又參考新加坡金門會館出版的《金門先賢錄》,知道 18 號是 1880 年新加坡浯江孚濟廟(金門會館前身)創始人之一的李仕撻回鄉興建的,我祖父怎會與他攀上關系?倒是18號前的 17 號,建屋人是另一位先賢李冊骞,他也是當年新加坡的閩幫名人。因爲名字中的“冊”字,與祖父“冊鹹”的“冊”一樣,似乎關系更爲相近。

我沒讓文淑知道我的疑慮,但心中想要實地了解的願望越來越強烈。九個月後,印證事實的時刻終于到來了。

再次踏上金門

同年 8 月中旬,我已做好再訪金門的准備,湊巧文淑說她在十一月要到金門出席侄女婚宴,問我要不要同行,順便完成年初爲我尋根探路的後續動作。沒有遲疑,我和太太決定再次踏上金門。

11 月 12 日,我比文淑遲兩天出發。這回不從台北空路入境,改由廈門五通碼頭坐渡輪過金門。船名是“五緣號”,上船一坐定,一眼就望見船窗玻璃上貼著紅彤彤的傳統剪紙,是一幅圓形的雙魚如意圖,大大一個“福”字嵌在當中。心裏突然踏實了,有緣又有福,想必一切都會如意吧。

船窗外一片海天朦胧,思緒飄到當年先輩由金門到廈門,再由廈門搭船到南洋的情景。無法想像這種大無畏的冒險精神是如何形成、無法想像迢迢水路有多少忐忑不安、有多少茫然和未知。

終于來到水頭碼頭,踏上金門土地,心情無法形容。文淑帶著妹夫駕車來接,直奔塔後民宿下行李,再到湖前紅龍餐廳拜會餐廳老板,他是文淑的堂弟,也是此次嫁女喜慶的主角。

隔天一早,文淑聯絡了榮協,告訴他我已到金門,並安排明天去拜訪。隨後,大家到湖前陳家參與婚禮前夕殺豬送禮、祭祖祈福的儀式。我背著相機,到處拍下陳家上下的喜悅。沒想就在這當兒,榮協等不及,直接就到紅龍,以爲可先見一面,卻因我還在陳家忙拍照,就此又錯失了。

這樣也好,一切都在明天,11 月 14 日,直接在西山前,直接印證文淑努力的成果,直接消除我心中的疑慮。

走入西山前 18 號

11 月 14 日,是湖前陳家嫁女的大喜日子,趁著早上送嫁後,晚上婚宴前,我在文淑帶領下,朝文淑選定的目標前進。

車子很快進入郊外林蔭大道。不久,金門高粱也在路旁迎風搖曳,一幅恬適的村野景象。大家有說有笑,只有我心情複雜,一語不發。金門的路標很清楚,每一個鄉鎮都在顯目地點安上一塊大石,石上刻著紅色地名,一目了然,絕對錯不了。二十分鍾後,寫著“西山前”的大石出現了,石頭立在丫形叉路中,右邊往東山前,左邊往英坑和西山前。

車子直接拐進一片石鋪庭院。車停在幾座閩南古厝旁,人未下車,一名六十多歲的壯碩漢子從屋後沖了出來,直覺告訴我,他就是文淑的聯絡人李榮協。

忘了我是怎樣和他交談,總之接下來半個小時,我的情緒和思路都處在一種紛亂和亢奮中。榮協把我帶進 18 號大宅正廳,引我看牆上照片,照片裏是這棟五開間,二進式六大路宅第的主人李仕撻(1839-1911年),他穿著清朝官服,神色威嚴。

榮協又出示當年李仕撻向清庭捐買官銜的捐官诰命,我腦中收集的書面資料霎時得到實在印證。按輩分“史、冊、清、甯、康”,李仕撻是“史”字輩,榮協是“康”字輩,已算是玄孫輩了。

後來,榮協的兄弟榮芳也來了,又說了一些陳年轶事。我對著一間古厝、一堆家族資料、兩位剛認識的親人,他們都叫我堂叔,不知是該先坐下說從頭,還是讓他們引我到處看看。

總之,七十八年的曆史,怎能在半小時內理得清。

我沒忘記此行目的。我要知道祖父與父親的過去,我家和 18號究竟是什麽關系?

真相

李榮芳帶來一本由手抄本基礎續修而成的《浯洲西山前李家族譜》第一冊。手抄本保存人是榮芳榮協兩兄弟的父親李甯耀,帶頭續修族譜的正是身爲金門縣東西山前李氏基金會第三屆董事長的李榮芳。

榮協跟著搬出一疊已發黃的契約文件,上面寫著祖父名字,而這些文件的代管人就是李甯耀。我一下全明白了,也難怪文淑到西山前探詢時,鄉裏人一聽到祖父名字立刻領她到 18 號找榮協。

我心裏一陣感動,七十八年歲月不算短,祖父離開時,榮協還沒出世,上一代人竟把這承諾再交代後輩,一時間真找不到言語形容心中感受。榮協告訴我,他們數次到新加坡找人,但最後都失望而回。我心裏很多問號,包括祖母和父親的過去,卻不知如何問起。

榮協拿來紙張,要我把祖父以下所有子孫的名字及生辰年月日寫下來,他再把祖父以上的先人資科列上去,這一株曾經斷層的家族大樹終于找到了根,過去的缺憾也完滿彌補了。

上香祭祖

一切辦妥,該是認祖歸宗的時刻了。兩兄弟領我到左鄰的李氏家廟(列號西山前 22 號)。

必須先作一些介紹,李氏家廟始建于康熙三十一年(1692),清光緒三十二年(1906年)擴建,民國八十八年(1999年)由金門縣政府核定爲縣定古迹,目前見到的家廟是 2004 年重修後的面貌。家廟內供奉開唐君主唐高祖李淵公、閩南李氏始祖五山君懷公、山西前李氏一、二、三世祖及其他先輩。

我、太太與榮芳兄弟四人先在廟前合照,再進入廟內上香觀覽。此次來尋,心裏並非十分踏實,不知結果如何,所以只帶著一顆探詢的心,倒沒想到上香祭祖該有的准備。

榮芳點了十八支香分給我和太太。我拿著香,心裏起伏,只有身臨現場,才能理解。上香儀式是一種深具象征意義的行動,祖父與父親離鄉後沒機會再上過香,七十八年後,竟由我和太太延續完成,不由令人神傷。當下此刻,又浮現父親挑燈夜讀武俠小說的背影,一句句金門鄉音的朗讀聲在空中萦繞,一切都很遙遠,此刻卻那麽靠近。

我遵照榮芳指示上了香,趕忙拿出相機,盡量給家廟留下一些畫面。我在廟裏看到山西李氏的世代昭穆,也即是所謂的輩分排列。因爲當時不知道,兩個孩子的名字都沒根據族譜。

參觀完家廟,我想看看我祖父的家。我不敢說得太大聲,因怕它已不存在。

看不到七十八年前上鎖的門

兩兄弟帶我走過 17 號,隔一條通道,就是 16 號。一大半已被翠綠的牽牛花覆蓋,只留幾面牆、一個尖角的屋頂、還有硬朗的石頭座基。

榮芳站在牽牛花垂挂的石條窗前,告訴我這就是我祖父的家。我看不到七十八年前匆匆鎖上的門,我看不到燕尾馬背,也分不出那裏是房,那裏是廳。我拍過多少戲,看過多少景,但這個景在我眼裏卻是那般模糊。

繞到屋前,一片殘垣裂木,地上堆了一些石磨農具,周圍只有牽牛花肆無忌憚到處攀爬,紫色小花不知我心中滋味,兀自在風中燦笑。除此之外,就是風雨推不倒的紅磚石壁和穩如泰山的屋子座基。我無法想像它原來有多高,和屋後 17 號李冊骞大宅不同的是,這裏充滿故事,而且萦繞許多未解的問號。

我力圖整理起伏的心情,不知誰在我耳邊說著:“曾經有人住過,但都搬去台灣了。”我還沒回過神,他又說:“屋子裏以前有一些古董,也給人搬走了。”這些都是無從追究的過去,我只感慨自己還能見證這片曆史的殘局。

從眼前的破落,轉頭望見屋前一大片青翠曠地,視野開闊無阻。按一般常理,這屋子位置極好,誰知卻落得這般田地。

大家都走了,我還立在牽牛花和紅磚石壁之中,心裏想的沒人回答。七十八年前那次出走,好像發生在昨天,刷一聲,中間的時空像電影跳接,消失得無影無蹤。輾轉數十載,一直記挂尋根這件事,現在謎團解開了,但今後又如何?

告別金門

帶著說不出的心情,回到 18 號前的庭院,這時,太陽已經開始西沉。大家聚在一起,又聊了一陣。一名九十多歲的老太婆趨前來看,幾個堂侄(後來 17 號的李榮章也趕來會面)紛紛要我稱呼她“阿嫂”,一種很家庭式的溫馨氛圍就此散開。

老人很瘦小,但精神很好,臉上滿是笑意,望著我這位南國來的後輩,眼睛眯成一條線,仿佛在追憶曆史長河裏可能殘留下來的印象,望了良久,最後竟笑出聲 :“我都未記了了,若是老的置,伊都知影啦!”(閩南語:我都不記得了,如果老人還在,他就知道啦)我沒敢問她丈夫是誰,說出來我也不一定認識。

西山前李家村每個長輩也許都知道 16 號的故事,這麽長的時間,故事大概已經演繹成長篇傳奇小說。

告別時刻,大家都叮囑要常回鄉走走,我嘴裏雖應著,心裏卻毫無主意。離開沉沐在黃昏中的老厝,拜別燕尾馬背,也不敢再回望那間塌頂的紅磚石屋,因爲心裏早已種滿紫色牽牛花揶揄的笑。

上車前,聽到一陣笑聲,轉頭一望,九十多歲的阿嫂在女傭陪伴下,迎著夕輝,開心望著眼前一片翠綠。不敢驚動這份甯靜,關了車門,靜靜走了。

後記

隔天一早,我還在民宿房裏梳洗,房外突然響起一陣急促敲門聲,還來不及回應,已經有洪鍾般的男聲在叫我的名字。

原來榮協和民宿主人是拜把兄弟,毫不費勁就找到我。我開了門,他把一張抄寫得工工整整的紙張遞到我手上,吩咐我回去好好存起來,說完匆匆趕去上班。

我立在房外,良久才攤開這張紙,上面列著我曾祖父到我孫兒每一個人的輩分排列。這份家譜把我祖父、父親和我這三代人的斷層重新銜接起來,意義不能不說重大。文件上的每一個名字,對我都是一種沖擊。希望能再回來,問出更多背景、搜集更多資料,就以 1937 年祖父告別金門島開始,寫一篇李氏家族的長篇小說。

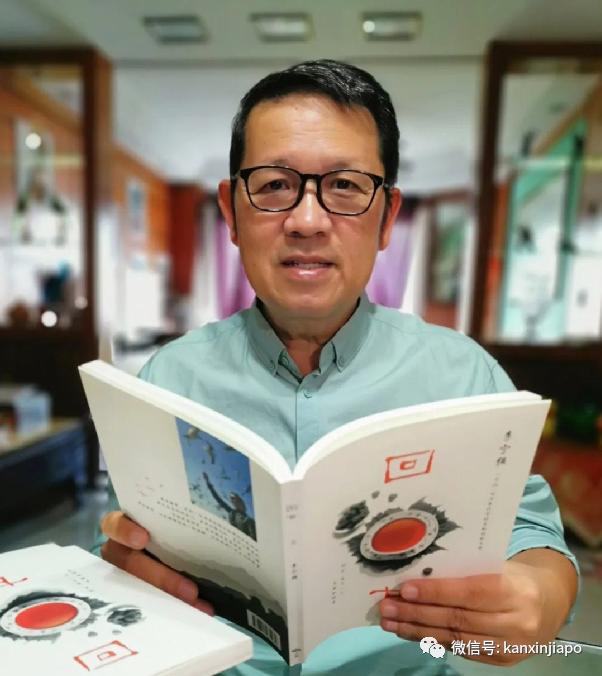

李甯強

作者簡介

李甯強,一手拿筆,一手拿相機的文圖創作人。前電視新聞編輯與電視劇制作人。2020年以詩集《風向雞》贏得新加坡文學獎之“最受讀者喜愛獎”。有八部著作:1. 攝影文集《像由心生》(2013年)2. 攝影文集《千眼一點》(2015年)3. 散文集《說從頭》(2015年)4. 攝影文集《心田無疆》(2016年)5. 攝影詩集《風向雞》(2018年)6. 散文集《回甘》(2020年)7. 綜合著作《音濤三韻》(2020年)8. 散文集《戲夢錄》(2021年)