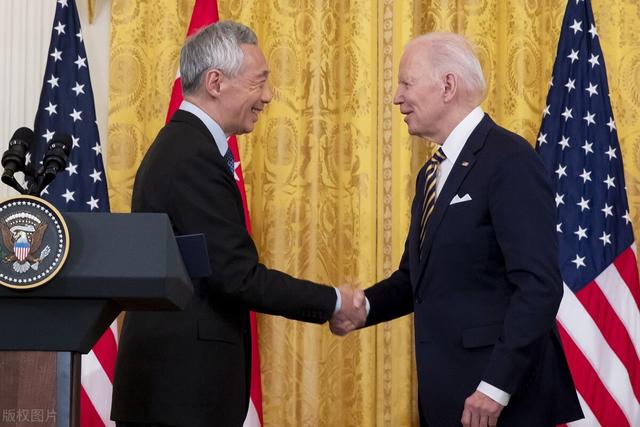

在近期俄烏沖突、國內疫情每日登上熱搜吸引我們幾乎所有關注目光的同時,海外一個非同尋常的外交動作也在同步進行——新加坡總理李顯龍從3月26日起,將對美國實施長達8天的訪問,中途將舉行“拜李會”,重點探討亞太地區關系及俄烏問題。

3月30日,李顯龍正式訪問白宮,在這次訪問中李顯龍明確表示“新加坡與烏克蘭人民站在一起”。

要知道在俄烏沖突爆發後,新加坡在第一時間跟隨美國宣布了“對俄制裁”,現在又對美進行長達8天的訪問並作出如此表態,這種種情況實在令人詫異——難道新加坡放棄了以前的“大國平衡”外交戰略和中立立場,要全面倒向美國了麽?

第一部分:新加坡的“大國平衡”究竟是一種什麽樣的外交策略?

說起新加坡的“大國平衡術”,就不得不談起一個人,新加坡國父、前任總理李光耀。

1965年新加坡獨立,彼時新加坡一無礦産資源,二地窄人多,甚至連淡水都要從馬來西亞進口。

加之當時的國際形勢極其複雜,正處于美蘇對抗的冷戰時期,而新加坡又處在高度敏感的馬六甲海峽地理位置上。

國家如何發展?新加坡的安全如何保障?

這兩個問題成爲擺在李光耀面前的首要現實命題。

在這種前提下,催生出了新加坡以實用主義爲導向的“均衡外交”政策。

新加坡國父,前總理李光耀

1965年8月9日新加坡剛剛獨立時,李光耀不無感慨地告訴國民:

世界猶如大海,在大海中魚可以生存,小蝦也可以生存,新加坡將以一只小蝦生存于國際大海中。

新加坡獨立時,英國已准備將駐紮在新加坡的英軍撤回,屆時馬六甲海峽乃至整個東南亞地區都將變成勢力真空。

當時新中國建立不過10余年,實力並不強,因此新加坡人研判後認爲,英軍撤走後能將勢力延伸進入這一地區的,必然是美蘇兩大超級大國。

由于新加坡本身具有強烈的“西方殖民地血統”,因此在意識形態上更傾向于引入美國來填補馬六甲海峽這一戰略要地的力量真空,正是由于這個前提,奠定了新加坡此後長達半個世紀的親美傾向。

從上世紀60年代末開始,新美之間開始密切合作,這不僅讓新加坡在經濟層面取得了長足發展,成爲“亞洲四小龍”之一,同時國家安全也庇護在美國的羽翼下,一舉解決了前文所述的“新加坡國家安全與發展”兩大問題。

新加坡獨立後的建設初期

但在成爲美國馬前卒與蘇聯對抗的同時,新加坡也認識到,如果單一依靠美國,美國的力量很可能會在馬六甲地區無休止地增長下去,並最終影響到新加坡本身的獨立性,這一點是李光耀及新加坡的政治家們不願看到的,李光耀對此曾表示:

美國在東南亞的影響必須主要是經濟上的影響而不是軍事上的影響,在軍事上的影響必須是剛剛強大到足以與俄國人相抗衡的程度———否則就會起窒息作用了。(《李光耀》,上海人民出版社,1976)

爲平衡美國在東南亞地區的影響力,新加坡由此開始實施“大國平衡”外交策略,蘇聯作爲“陣營對立”的一方,新加坡自然不會考慮。

就在此時,亞太地區另一個大國,同時也是李氏家族的祖籍地——中國,進入了李光耀的視野。

在上世紀70年代之前,由于曆史原因,新加坡與中國之間幾乎沒有往來,一直到1972年尼克松訪華、中美關系正常化之後,李光耀才于1976年首次訪問中國,並得到了毛主席的接見。

在這次訪華期間,李光耀明確談到:

中國越是強大,中國同美蘇的力量就更加平衡,新加坡就更安全。(《李光耀回憶錄》,聯合早報出版社,2000)

很顯然,此時的新加坡就已經開始了他們的“大國平衡”外交戰略,自這次訪問後,中新關系急劇升溫。

在蘇聯解體前,李光耀先後于1980年、1985年、1988年來華訪問,與中方簽訂了一系列經濟合作協議,成爲中國的重要投資和經貿夥伴,而在中新關系的發展過程中,李光耀也與小平同志等老一輩革命家們建立起了深厚的私人友誼。

蘇聯解體後,美國一家獨大,成爲世界上唯一的超級大國,此時的新加坡開始逐步加強與美國之間的軍事合作。

1992年,美國將菲律賓蘇比克的海軍基地後期司令部遷往新加坡;

1998年,新加坡和美國達成協議,允許美國航母使用新加坡樟宜海軍基地;

2000年,新加坡首次參加了美國與泰國聯合舉行的“金色眼鏡蛇”軍事演習。

在新加坡竭力“抱美國大腿”的同時,另一邊也在不斷加強與中國之間的經貿合作,在1976——2020年的約45年間,新加坡在中美之間可謂是左右逢源。

在政治上,新加坡與中美之間的良好關系令其可以得到世界大國的持續關注,大國注視的目光,讓新家坡在國際事務上無疑具有更多的話語權。

在經濟上,新加坡則享受著中國經濟高速發展帶來的巨大紅利,使其快速步入世界最發達國家的行列。

在安全上,新加坡得到了美國的所謂“保護”,這也是新加坡對美國長期依賴最重要的原因,沒有之一。

這便是新加坡“大國平衡術”下的“以小制大”策略。

新加坡

由于獲得的好處太大,所以這45年來,新加坡將“大國平衡”的外交理念貫徹到了極致,並將其作爲本國最重要的“生存原則”之一,可以說當作了基本國策來執行。

但這世界終究不是一成不變的,自2016年特朗普上台後,中美關系逐步走下坡路,此時的新加坡作爲中美關系線上最重要的國家之一,其“大國平衡”戰略立時遇到了前所未有的挑戰,在如今中美關系再定義的前提下,新加坡又將做出怎樣的抉擇呢?

第二部分:中國崛起後,中美關系的再定義令新加坡“大國平衡術”陷入困境

進入21世紀,中國綜合國力快速增長,“東升西降”成爲世界形勢發展的重要趨勢,地區格局乃至全球秩序發生曆史性變化。

新加坡方面應該說清醒地認識到了這一轉變。

2019年8月18日,新加坡現任總理李顯龍在新加坡國慶群衆大會演講時講到,如果中美無法建立互信,世界將繼續分化,新加坡的經濟也將因此長期受累。

李顯龍此言並非空穴來風,受特朗普發起的一系列打壓和遏制中國的政策影響,新加坡的經濟活動大幅萎縮。在新冠疫情尚未爆發的2019年,新加坡全年經濟增長率就已經下降到了僅0.7%,創下10年來的最低水平。

對于新加坡而言,中美兩國是其最重要的兩大經濟貿易夥伴,中美之間的關系是否良性發展,對新加坡的發展具有舉足輕重的影響。

近些年來中美關系的波動,令新加坡感受到了深切的寒意。

從2017年開始,李顯龍總理就在不同場合多次強調穩定中美關系的重要性,指出亞洲地區的長期穩定和繁榮,一定是建立在穩定的中美關系基礎之上。

從這個角度看,新加坡對中美關系的態度還是以“促和”爲主的,同時也在繼續踐行著自李光耀時期定下的“大國平衡”外交策略。

李顯龍總理

但在2020年底美國大選之後,新加坡的態度發生了一絲微妙的變化。

在2020年美國大選之前,特朗普的政策顯然並不受新加坡待見,前文已經講了,特朗普執政期間新加坡的經濟增長連創新低,這時的美新關系並不算好,相反由于新加坡與中國經濟合作日益密切,因此態度上更加偏向中國一些。

但在大選之後,拜登入主白宮,美國重新拾起了“盟友外交”那一套,新加坡見美國終于“回歸正軌”,在親美政策的強大慣性之下,態度上又開始向美國逐步靠攏。

這其中有2個標志性事件。

一是新加坡防疫政策的徹底轉向。

在2020年疫情出現之初,新加坡一直采取的是嚴格的“清零”政策並收到了良好的效果,長期將病例保持在個位數最多兩位數,有效控制了疫情的蔓延。

但在執行“清零”政策1年多後的2021年6月,新加坡突然轉變防疫思路,提出打造“對新冠更具適應性國家”的目標,新加坡的防疫方針由此大幅轉向走向了“共存”路線。

這一變化可以說是極其突然的,其中若說沒有美國的影響,估計誰都不信。

時間一晃過了大半年,在今年3月26日李顯龍總理訪問美國前兩天的3月24日,新加坡再次宣布將大幅放寬一系列防疫措施,簡化出入境流程,李顯龍發表“邁入新階段”的電視講話,他在電視講話中談到:

在考慮了所有因素後,我們現在已准備好邁向與新冠肺炎病毒共存的決定性一步。

話說得很委婉,但並不能掩蓋新加坡在防疫政策上進一步向西方靠攏的本質。

第二個標志性事件是新加坡緊隨美國向俄羅斯發起“制裁”。

在俄烏沖突爆發後,美國及其盟友發起了對俄羅斯的“制裁”,隨後的2月28日,新加坡也加入了這一行列。當時新加坡外長維文表示,將在銀行和金融等方面對俄羅斯實施“適當的制裁和限制”,並對可能被用于俄烏沖突的物品實行出口管制。

我們要注意到,新加坡是東南亞地區第一個決定對俄“制裁”的國家,事實上這一決定與整個東盟的立場並不一致。

因爲在2月26日,新加坡決定“制裁”的前兩天,東盟才剛剛呼籲俄烏雙方緩和沖突,開展對話。

而這次李顯龍訪美,在訪問白宮時又再次強調:

新加坡與烏克蘭人民站在一起。

可見在俄烏問題上,新加坡確實是頗爲堅決地站到了美國一邊。

目前的新加坡,在疫情防控、俄烏沖突等問題上可以說與美國保持著步調一致,那麽在涉及新加坡切身利益的“亞太關系”上,新加坡又是一種怎樣的態度呢?

這一次訪美,李顯龍總理同樣表述了對“亞太關系”的看法。

李顯龍談到,亞太地區同樣也存在著潛在沖突點和有爭議問題,相關國家需要通過一切努力,以和平手段解決分歧,並表示“新方將盡最大努力在此過程中發揮建設性作用”。

李顯龍的這番表態,事實上是告訴外界,新加坡依舊願意在中美之間發揮“平衡”作用。

但今時情況已非往昔,過往新加坡可以在中美之間遊刃有余地搞“平衡術”,那是基于中國綜合實力遠遠不及美國的前提下。

如今中美兩國的實力對比已發生根本性變化,中美雙方本身就在趨于“平衡”,亞太地區新的地區均勢也正在形成,這其中究竟有多少讓新加坡騰挪回旋的空間,實在值得懷疑。

在未來,新加坡其實已經很難“兩頭下注”,以其體量更不可能“選邊站隊”徹底倒向某一方,在這種前提下新加坡在將來如何做出外交策略上的調整,非常考驗現在新加坡執政者的智慧和擔當。

不過有一點可以肯定的是,未來新加坡的核心外交政策,一定是隨著中美關系的變化而動——將來小國再想在大國之間搞“以小制大”已不太可能,謹慎務實才是常態。

部分參考文獻:

《新加坡的“大國平衡”戰略》,國防科大人文社科學院,2012;

《小國大外交——新加坡大國平衡戰略的形成與演變》,暨南大學東南亞研究所,2005。