導言

自新冠病毒(COVID-19)成爲全球大流行以來,人們一直在積極尋找各種政策經驗和教訓,以抗擊疫情。最近,香港中文大學黃偉豪教授和新加坡國立大學吳木銮教授合作的文章,通過一項比較政策研究,探討了在抗擊新冠肺炎中不同的政府-社會之間的微妙差異。

在三角政治關系模型下(Political Nexus Triads,PNT),中國香港和新加坡提供了兩個對比鮮明的政府與社會互動案例。中國香港在抗擊COVID-19方面更依賴社會和政府官僚,而新加坡則更依賴以政府爲中心的自上而下的方式。它們代表了政府-社會關系的多樣性和COVID-19應對措施中的多組態因果關系,並對任何單一模式(放之四海而皆准)的有效性提出質疑。論文發表在SSCI期刊JCPA上。

研究背景

本文從政府與社會關系的角度,通過三角政治關系(Political Nexus Triads, PNT)的分析視角,對中國香港和新加坡的政策進行了比較研究,考察了在抗擊新冠肺炎中政府和社會兩者之間的微妙差異。

自新冠病毒(COVID-19)成爲全球大流行以來,人們一直在積極尋找可轉移的政策教訓,以抗擊疫情。

隨著成功國家和不那麽成功的國家的經驗變得越來越明顯和可用,它們提供了一個有價值的自然實驗,通過分析各國政府的反應差異來找出各國政府的能力和無能(Capano et al. 2020)。

據彭博社(Bloomberg)發布的新冠病毒應對恢複力排行榜(COVID – 19 Resilience Ranking)顯示,中國香港和新加坡在2021年1月排名前10位。該排名根據53個最大經濟體在控制病毒方面取得的成功,即對社會和經濟造成的負面影響最小。中國香港和新加坡成功地超越了加拿大(第13位)、法國(第19位)、英國(第32位)、美國(第35位)、德國(第36位)等西方發達國家和地區(2022年2月底的最新排名是,新加坡排名27,香港排名52。)。

問題

本文想要解決的研究問題是,在政府-社會關系不同的背景下,如何實現如此顯著的COVID-19遏制效果?

▶ 在這方面,本文有兩個目的。首先,研究東亞中國香港和新加坡的應對政策,並比較它們應對COVID-19的方法。

▶ 其次,更重要的是,希望利用各國和地區應對新冠疫情的“自然實驗”的機會,研究不同的政府和社會關系如何影響它們應對COVID-19的方法。

有人認爲,通過兩種完全不同的方法取得了類似的COVID-19管控結果。中國香港和新加坡采取的不是一種標准的、放之四海而皆准的方法,而是對比鮮明但符合實際情況的應對模式。盡管中國香港和新加坡有許多相似之處,如遺留的英國殖民行政系統和發展軌迹(Perry et al. 1997; Weiss and Hobson 1995; Woo-Cumings1999; Woo 2018),他們采取了不同的方法來解決COVID-19,前者采用更社會化的方法,後者則采用更政府爲中心的方法。

政府-社會關系下的

三角政治關系(PNT)分析框架

政策回應是由機構獨立或集體作出的,作爲它們之間的妥協和互動,因此是一種機構回應(Wong and Welch 1998; Fukuyama 2013; Van de Walle and Brans 2018)。

問題

根據這一邏輯,本研究提出了一個基本問題:在政府-社會關系框架下,哪些行爲體和機構可以加強動員、制定和産生適當和必要的政策回應,以應對重大危機?

在確定主要行動者的過程中,本文采用了“三角政治關系”(PNT)(Moon and Ingraham 1998)的分析視角作爲一個總體框架,以指導比較案例研究中的分析。

在PNT中,任何政府行動,包括政策,都可以被理解爲三種不同的政府和社會行動者之間的政府-社會互動的産物:政治家、官僚和社會(Moon and Ingraham 1998)。雖然PNT最初是爲了研究亞洲行政改革的動態軌迹而開發的,但它是一個具有廣泛解釋力的包容性框架,因爲它精確地指出了宏觀的治理機構,概述了它們的主要特征,並展示了它們的相互作用。作爲一個動態模型,在PNT下,每個團體都有自己的理論基礎並與其他團體相互溝通,以試圖增加其影響力。

PNT是“一種擴展模式,它將社會作爲傳統政治-行政模式的第三維度” (Moon and Ingraham 1998, p. 77),在傳統政治-行政模式中,政治家和官僚具有服務國家的職能

根據Aberbach等(1981)的界定,作爲行政精英和職業公務員的官僚,依靠專業知識和專業精神來建立執政的合法性,政治家通過民主和選舉獲得執政權力的。兩者的角色和形象重疊,共同分擔政策制定的任務。它們代表了兩種主要的政治化力量,通常以民主化和科層化的形式出現,在許多國家形成了政治和治理(Peters and Pierre 2004)。

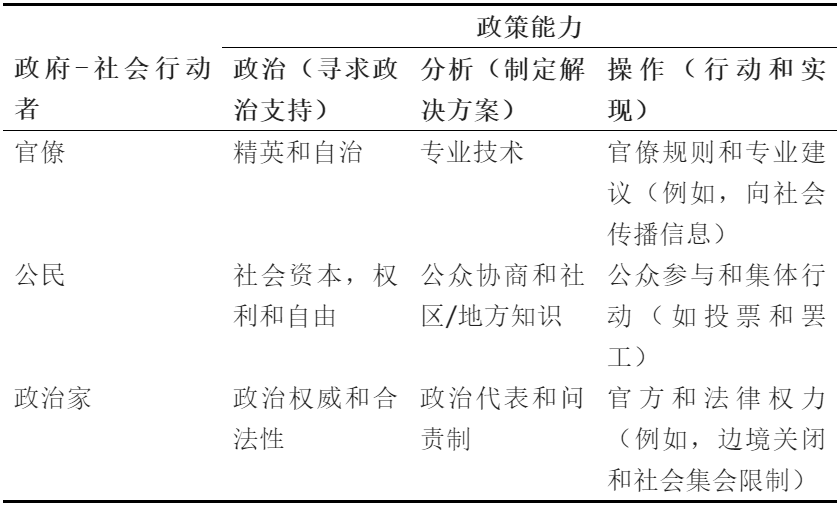

通過政策參與者的政策能力(Wu, Ramesh, & Howlett 2015),以及在分析、操作和政治層面上“執行政策職能所必需的技能和資源或勝任力和能力”,可以進一步了解政策參與者之間的相互作用(Wu, Ramesh, & Howlett 2015, p.166)。表1總結了三個主要的PNT參與者的能力,其中還提供了他們在相互作用中采取行動的例子。政策能力有助于總體治理能力,盡管不同領域之間可能存在緊張關系,這需要謹慎協商(Gleeson et al. 2011)。

▲表1:PNT行動者和政策能力:政治支持、分析和行動

研究政府-社會關系所面臨的挑戰是,設計出新的、精細的重新表述和更複合的概念,以捕捉政府-社會互動中行動者的多樣性及其動態(Sellers 2011)。

在本研究中,PNT可以幫助推動以下幾個方面的進展:

▶ 首先,它將政府分爲兩大類行爲者,即政治家和官僚,並捕獲了“共同治理過程中的社會和政府行爲者”(Sellers 2011, p. 135)。

▶ 其次,正如新的研究發現的那樣,有效的治理往往不是“一個政府從公民社會獲得自治的産物”,我們的分析將把重心放在解釋政府本身或政府-社會劃分之外的因素上(Sellers2011, p. 129),並考慮社會中的行動者如何能夠動員政府權威。

▶ 第三,它對不同政府和傳統中的政府-社會關系采取更加開放和微妙的立場,包容協同和沖突的可能性。

比較中國香港和新加坡

雖然中國香港和新加坡在許多主要方面有相似之處,例如其英國殖民曆史和社會經濟背景,包括以華人爲多數人口的種族,但它們在公共政策的一些關鍵變量上存在不同。他們早期的經濟奇迹通常可以用發展型國家的理論模型來解釋,這種模型使用韋伯式的精英官僚體系作爲經濟增長的驅動力(Johnson 1982; Douglass 1994; Huff 1995)。

但近幾十年來,他們走上了一條截然不同的公共行政和政策改革之路,比如新公共管理(NPM)改革(Lee and Haque 2006; Cheung 2008; Woo 2018)

政府-社會關系

中國香港和新加坡有著不同的政府-社會結構。依據PNT理論框架:

▶ 新加坡在其強有力的政治領導下,在政治、官僚和社會之間表現出更高的整合和一致性。

▶ 相比之下,在中國香港,一個由主要是行政長官及其政治任命人員主導的弱勢政府、與其官僚機構和社會之間存在著日益緊張的關系。

強大、脆弱的政府是政治經濟學和比較政治學文獻中常用的主要概念(Skocpol & Finegold 1982; Migdal 1988, 2001; Hendrix 2010)。它們指的是國家履行一些核心國家職責的能力水平,如爲公民提供法律和秩序和主要服務的強制、行政和提取(extractive)職能(Ham 2018)。同樣,社會的界定及其強度也可以操作化和衡量(Anheier 2004),據此制定了許多社會的指標和指數(Heinrich 2010)。

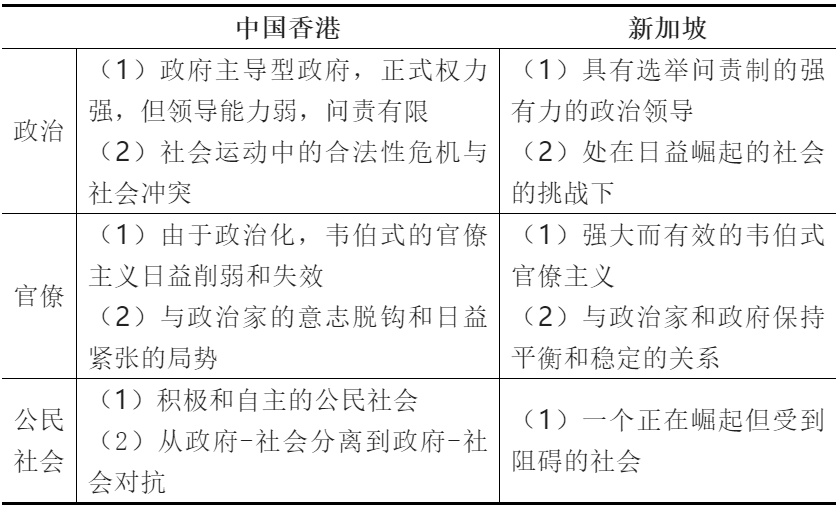

表2比較了中國香港和新加坡的政府-社會關系。從憲法上講,中國香港是一個政府主導的政府,但政治家的正式權力與現實之間存在著巨大的差距,因爲自1997年中國香港主權從英國回歸中國以來,它面臨著一場巨大的、迫在眉睫的合法性危機(Lee 1999; Scott 2000; Ma 2007; Hartley & Darry 2020)。關于其任人唯賢和自主的韋伯式官僚機構,其權力和影響也被政客們通過不斷的政治化進程大大削弱(Wong 2013)。公民享有高度的自由,甚至在殖民時代也培養了一個積極和自治的社會(Fong 2013)。

▲表2:中國香港和新加坡PNT的主要機構:政治、官僚和公民社會

中國香港的政府-社會關系是不穩定的、對抗性的,而新加坡的政府-社會關系是支持性的、綜合性的(Cheung 2008; Haque 2009)。盡管隨著社交媒體的興起,新加坡人民行動黨(PAP)日益受到社會的挑戰(Tan 2018),但在政治家和官僚之間可靠的夥伴關系下,政府和社會之間的融合仍然很強。盡管不斷受到不同社會和政治力量的推動,新加坡政府仍繼續采取務實的治理方式逐步推行改革(Tan 2012)。它的公民社會主要被允許在一些非政治和非敏感的政策領域活動(Rodan 2003; Ortmann 2015)。

政策回應:政府與社會

COVID-19

中國香港和新加坡均于2020年1月23日發現首例新冠肺炎確診病例。

雖然新加坡的病例數高于中國香港,但新加坡近90%的病例是居住在衛生條件不佳、與一般社區隔離的移民工人宿舍(Koh2020)。爲了衡量世界各國政府應對COVID-19的政策回應,牛津大學創建了牛津COVID-19政府反應跟蹤(OxCGRT)數據集(Hale et al. 2020)。它顯示了中國香港和新加坡在OxCGRT主要內容和政策嚴格程度指數(Stringency Index)。

與新加坡等許多國家和地區不同的是,中國香港在沒有政府主導的大規模封鎖的情況下取得了政策成果。對新加坡來說,它在2020年4月和5月實施了名爲Circuit Breaker的大規模防疫阻斷措施。另一個重大差異是在抗擊COVID-19過程中接觸者追蹤技術的使用。新加坡在COVID-19大流行期間使用了TraceTogether和SafeEntry等移動應用程序來追蹤接觸者(Wu and Zhu 2020)。盡管中國香港推出了“LeaveHomeSafe” 接觸者追蹤應用,但由于對政界人士的不信任,中國香港市民對該應用的使用率遠低于新加坡。

新加坡的政策嚴格程度指數(StringencyIndex)高于中國香港。

以100爲滿分,中國香港的最高指數僅爲71,而新加坡爲85。這一點很難解釋,除非人們接受做的越少越好這一結論。由于該指數主要反映的是政府行動,而不是社會的自願集體行動,這更有力地支持了中國香港在COVID-19中的表現可以更多地歸因于公民社會的觀點。

在政府-社會協同(Evans1997b)、共同生産(Howlett et al. 2017)和協同治理(Emerson et al. 2012)的模式下,公民參與在形成政策成果中的作用變得越來越普遍和重要。

在中國香港,早在官員發布警告和法律法規通過之前,市民就已經自願采取了許多措施,包括戴口罩、保持社交距離和個人衛生,可以簡單到經常洗手,以防止COVID-19的傳播。商業部門在新加坡和中國香港的危機中也發揮了作用,包括確保商店中充足和持續的日用品供應,以避免恐慌性購物。這些社會行爲者包括公司和大衆媒體,只要他們的行動是基于公民的,而不是出于利潤動機,就可以被視爲社會的一部分。

國家-社會關系及Covid-19的應對方法

中國香港:以社會爲中心,自下而上的方法

根據Sellers(2011)的政府-社會關系框架,中國香港的新冠肺炎應對可以歸類爲“以社會爲中心的自下而上的方式”。官僚機構和社會之間的夥伴關系導致了強有力的問責制和信息自由。

其中一個最好的例子是衛生署衛生防護中心每日舉辦的新聞發布會,市民和大衆傳媒普遍認爲該新聞發布會是有關新冠肺炎的客觀、權威和可靠的信息來源。受人尊敬的醫學方面的學者在公共媒體上提出的建議,經常挑戰和質疑一些政治家的判斷,對公民來說也是一個高度可信的信息來源。

由一個專業的官僚機構向公衆提供准確和及時的信息,被廣泛認爲是防治流行病的有效和基本的解決辦法之一(Moon 2020)。

在大流行中,“對公民講真話”的重要性不亞于“對權力講真話”。醫療專業人員可以利用寶貴的信息制定對這種疾病適合的治療方式,並遏制其傳播,而公民則可以采取必要的預防措施,這可以簡單到戴上外科口罩和保持社交距離。

此外,社交媒體上的在線論壇是組織抗擊新冠肺炎集體行動的主要渠道之一。通過這些在線論壇,許多在公立醫院工作的衛生專業人員還分享了有關大流行情況的最新內部信息,並幫助公民理解和分析來自不同來源的醫療信息,包括政界人士發布的官方和政策信息,了解其准確性、實用性和可靠性。

圖一顯示中國香港新冠肺炎病例的每日數目、整體趨勢及縱向模式。截至撰寫本文時,新冠病毒共發生了四次疫情。曲線的起伏可以被看作是政治家與社會和專業官僚聯盟之間的拉鋸戰。新冠肺炎疫情在社會和專業官僚聯盟主導的情況下得到了更大的控制,但由于政治家們想要主導抗疫,效果並不是非常理想(Wong 2021)。

▲圖1:中國香港2020年-2021年每日新增確診人數趨勢圖

第一波是在2020年1月下旬至3月初,中國香港成功地預防了疫情,病例總數僅維持在120例左右。在世界範圍內,關閉邊境和實施有效的隔離政策被證明是防止疫情蔓延的有效措施。政府在社會壓力下采取行動,在2月5日關閉一些過境點。第二波是在3月中旬到6月下旬,病例上升到1000多例。盡管如此,社會和大部分市民並沒有受到影響,因爲這些病例大部分不是社區爆發的,而是來自外地返港的中國香港市民輸入的病例。

令人擔憂的是分別從2020年7月初和11月中旬開始的第三波和第四波。在第三波中,病例數在短時間內急劇增加,達到4000多例。在第四次浪潮中,這一數字在短短兩周內從5500名左右躍升至6800多名。市民和專家們都認爲,這兩波風波的根源在于政府判斷失誤和無能,導致寬松的、科學上不合理的豁免等檢疫漏洞。

例如,在第三次浪潮中,政府在6月初放松了對船只和機組人員的管制,允許他們在沒有醫療證明和檢疫要求的情況下進入中國香港。在第四次浪潮中,允許被隔離的人在酒店接待訪客等漏洞被揭露出來。雖然這引發了巨大的輿論嘩然,但在第三、第四次浪潮中,社會對政府的牽制是軟弱的。在第二次浪潮之後,政府推出了許多削弱社會和官僚的新政策和舉措。

新加坡:以政府爲中心的自上而下的方法

新加坡一直被認爲采用了基本正確的措施來應對COVID-19的國家之一,但與中國香港的社會驅動型應對不同,新加坡的預防措施主要是由政府驅動的。

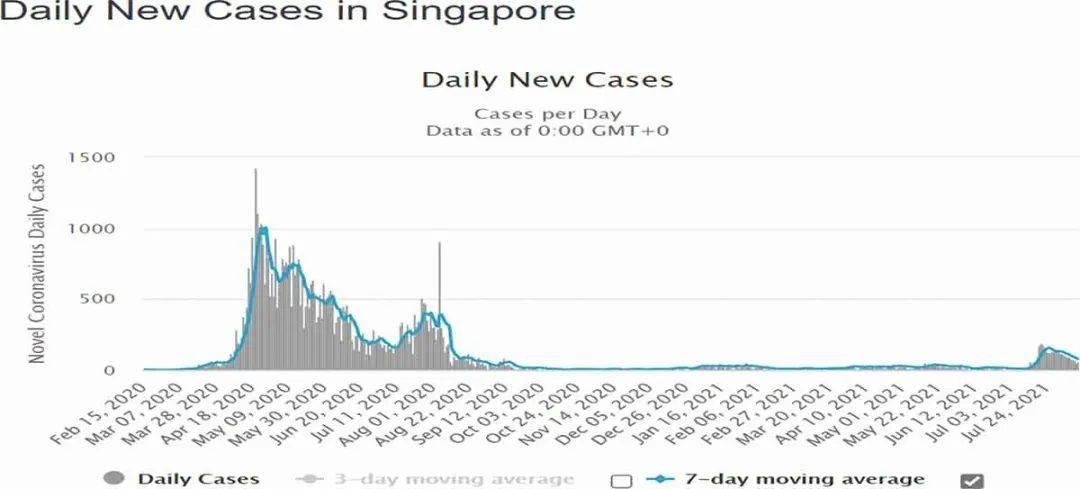

在Sellers(2011)的政府-社會關系框架下,它采用了“以國家爲中心的自上而下方法”。圖2顯示了新加坡COVID-19病例的總體趨勢和縱向模式。

它揭示了一個與中國香港截然不同的情況,它是一個相對平滑的曲線,不規則性和起伏並不顯著。這反映了一種典型的以國家爲中心的方法,在這種方法中,國家機器通常需要一些時間來理解危機,並調動其資源和能力。

在那之後,政府成爲控制和根除這一問題的有效機制,導致病例在2020年4月達到峰值後急劇下降。之後德爾塔變種傳播時也大體如此,而最新的奧密克戎變種也是類似的規律(2022年3月29日新加坡進一步放寬防疫措施,在室內仍然要戴口罩,不過室外不需要戴口罩。)

▲圖2:新加坡2020年-2021年每日新增確診人數趨勢圖

在新加坡于4月和5月實施CircuitBreaker(阻斷器,類似于封城)後,這一峰值過去了。

日常病例主要集中在外來務工(本地稱“客工”)群體。2020年1月初,新加坡衛生部(MOH)提醒所有醫務工作者注意近期從湖北武漢返回的人員的新冠肺炎疑似病例,並在樟宜機場對從武漢航班入境的旅客實施體溫檢測。國家還迅速對所有確診病例實施接觸者追蹤。新加坡應對的另一個主要特點是政府通過及時溝通克服社會中的“恐懼因素”來推進社會心理韌性(Quah2020; Wong and Jensen 2020; Woo 2021)。

當DORSCON變成橙色(新加坡一套傳染病管理方式)時,由于個體對不確定性的厭惡,一些新加坡人當時也反應過度,開始恐慌性購買。新加坡總理李顯龍(Lee Hsien Loong)發表電視講話,用三種不同語言(英語、華語和馬來語)解釋政府的策略,以此安撫全國民衆。

2月中旬,衛生部長顔金勇先生和文化、社區及青年部部長傅海燕女士與教會領袖會面,向他們介紹新冠肺炎疫情的最新情況,並就教會可采取的預防措施提供指導,以降低病毒傳播風險。此外,新加坡政府嚴格執行法律,確保所有旅客和居民遵守隔離令,以控制第一波疫情的傳播。此外,政府還制定了規則禁止提供虛假信息或者妨礙追蹤冠狀病毒接觸者。

新加坡通過“全政府參與”的方式,在保持常態化運作的同時,遏制了病毒的爆發。

但是,從4月開始,每天的感染人數急劇增加,而且在外籍工人宿舍發生了大規模疫情。3月底,當局開始建議市民在公共場所保持安全距離。4月7日,新加坡抗疫跨部門工作小組(Multi-Ministry Taskforce , MTF)實施了一套提高安全距離的措施,稱爲“CircuitBreaker”(事實上的封城),以預防COVID-19在當地傳播增加的趨勢。

除了4月在全國範圍內實施的封鎖外,新加坡“逐步解封計劃”也很好地說明了這種以政府爲中心的自上而下的做法,它分三個階段進行:第一階段(安全重新開放)、第二階段(安全過渡)和第三階段(安全國家)。政府監視每個階段的進展,以決定何時進入下一階段是合適的。新加坡于2020年12月底開始重新開放第三階段,由于德爾塔(Delta)病毒的傳播,新加坡于2021年7月22日回到了第二階段(高度警戒)。

新加坡的政府主導的綜合模式也有其弱點和盲點。新冠肺炎疫情在外來務工人員中大規模爆發,表明了社會的弱勢地位引發的負面效應(Woo 2020)。外籍工人中COVID-19病例的急劇增加揭示了新加坡“兩個截然不同的現實”。雖然社會的團體和協會提出了外來務工人員生活條件惡劣的問題,但由于社會在影響主要領域的政策方面的影響力較爲薄弱,政治家和官僚們並沒有認真對待這一問題,這使得該問題難以在COVID-19危機之前進入正式政策議程。

對政策和研究的啓示

爲回應有關政府與社會關系的前沿辯論,本文通過對中國香港和新加坡的比較研究,探討了不同政府-社會在抗擊COVID-19中的微妙作用。

本文通過對比調查中國香港和新加坡的應對政策,比較兩地的新冠肺炎政策,以了解這兩種截然不同的政府-社會關系對兩地應對新冠肺炎政策的影響。

盡管他們在COVID-19方面的表現都令人印象深刻,但它們采用了不同的路徑和模型。由于兩地的政府與社會結構不同,中國香港采用的是更以社會爲中心的方式,而新加坡則采用更以政府爲中心的方式。

本研究爲學術研究和政府政策提供了啓示。在學術研究方面,它提出了五種未來研究模式中的兩種:治理過程中的政府-社會配置;政策結果和國家社會反饋(Sellers 2011)。它們共同反映了不同政府-社會關系的靜態和動態變化。在前者,本研究中的分析顯示了政府-社會結構如何影響政府所采用的政策工具,顯示了在特定的政府-社會背景下,什麽會起作用,什麽不會起作用。對于後者,通過跟蹤國家與社會的互動,包括中國香港的一些內在沖突和它們在新加坡的協同作用,顯示了政府和社會行動者之間相互作用的動態和變化,以及它們如何影響政策的結果和表現。

在前者,本研究中的分析顯示了政府-社會結構如何影響政府所采用的政策工具,顯示了在特定的政府-社會背景下,什麽會起作用,什麽不會起作用。對于後者,通過跟蹤國家與社會的互動,包括中國香港的一些內在沖突和它們在新加坡的協同作用,顯示了政府和社會行動者之間相互作用的動態和變化,以及它們如何影響政策的結果和表現。

此外,兩地的經驗支持多組態因果關系在比較政策分析中的有用性。

多組態因果關系使我們能夠分解和診斷一些在比較政策分析中經常遇到的複雜觀察結果,通過精確指出一個政策結果可以由多個因素引起,這些因素可能有不同的影響,包括相反的影響,在這個問題上(多結局性),相同的結果可以由這些因素的不同組合引起(相等性)(Fischer and Maggetti 2017)。在政策比較分析中,應避免過分簡單化和泛化,假定存在單一解決方案或最優模式的陷阱。

爲進一步加強比較政策研究,本研究旨在識別多組態因果關系的潛力,並將其作爲檢驗不同組態如何導致政策結果的理論和方法視角。

它的使用將極大地提高研究人員在比較不同國家或地區的案例時跨越背景的能力(Brans and Pattyn 2017),提高外部有效性水平(Radin and Weimer 2018),從而提高通過爲政策轉移吸取可操作的經驗教訓來整合研究和實踐的能力。同時,由于本研究的研究結果是建立在兩個城市的比較案例研究的基礎上,因此建議更多學者研究更多的案例,以提高其效度和信度。

在政策貢獻方面,這兩個案例表明,PNT的三個關鍵行爲體——政治家、官僚和社會——都有能力制定(影響)政策應對措施,以應對像COVID-19這樣嚴重的危機。因此,需要對COVID-19的公共政策應對措施作出更廣泛、更具包容性的定義。

政策回應不應僅局限于國家的行動,還應包括社會的成員。

政策回應的總體效果應被視爲所有行動和反應的總和,這些行動和反應可以是沖突的或協同的,合作的或對抗的,從而豐富了政府-社會關系研究的觀點(Evanset al. 1985; Migdal 1988),認識到政府-社會關系共同轉化和共同構成的政府-社會途徑(Migdal 2001)。新加坡是一個政府與社會合作關系的例子,而中國香港屬于合作加對抗的範疇。

決策者和社會可以通過理解政府與社會的互動來極大地擴展他們的政策工具箱。這也將有助于擴大政府仍被視爲主導角色的危機決策實踐和研究的範圍(Boin 2009; Ney 2012; Liu and Geva-May 2021)。專業人士和專家並不一定屬于政府-社會和公共-私人劃分下的傳統範疇,他們在推動危機下的政策變化方面的作用和影響力不容忽視(Nohrstedt 2008; Béland 2016; Li and Wong 2019)。

欲了解更多信息,請複制鏈接:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2021.1978819

或直接點擊左下角↓“閱讀原文”

吳木銮

李光耀公共政策學院副教授、助理院長

黃偉豪

香港中文大學政治與行政學系副教授

原文標題:【治理與反思】政府還是社會,在抗擊新冠肺炎疫情中最重要的是什麽?——基于中國香港與新加坡的比較分析

文章來源:Taylor & Francis Online,2021年12月6日,星期一

作者:吳木銮,李光耀公共政策學院副教授、助理院長 | 黃偉豪,香港中文大學政治與行政學系副教授

部分圖片來自網絡

原文發表于微信公衆號“治理學術” ID:academyofpa

稿件內容及作者觀點僅代表個人,不代表本媒體立場,文責自負

— END —