2018年1月5日下午,新加坡南洋理工大學陳嘉庚講席教授劉宏受邀在廈門大學曆史系做了一場學術報告,題爲《觀念的傳播與跨界亞洲的想像》。劉教授結合近些年的學術關注及其在新加坡等地的現實觀察,帶領我們重新審視1910年、1956年和當下三個不同時期發生在亞洲區域內的觀念流動,追溯今天中國南洋觀及亞洲想像的曆史進程,啓發我們思考如何轉化“曆史資本”,促進發展中國家內部的觀念流動與經驗借鑒。

講座現場

劉教授首先介紹觀念流動與跨界亞洲想像發生的大背景——作爲跨國空間的東亞,並引導我們重新思考“區域”(region)的概念。提到傳統亞洲,我們習以爲常地將其劃分爲東亞、南亞、東南亞等,但這一分類是人爲的産物。舉例來說,越南是屬于東亞還是東南亞呢?費正清教授在《東亞:傳統與變遷》中將越南包括在東亞裏面;而法國學者賽代斯(George Cœdès)則將越南視爲東南亞一個重要的“印度化國家”。由此我們可以看到,對區域的劃分受到不同時期政治、曆史或文化理念的影響。芝加哥大學全球化與區域研究小組認爲,“區域”作爲研究主題的背景或討論的範圍,並不是先天存在或一成不變的,而是根據不同的研究主題來設定和限制的;同樣地,阿瑞基(Giovanni Arrighi)和濱下武志(Takeshi Hamashita)等學者在《東亞的複興》中對“區域”的定義,也更多地強調互動和相互依存,而非共性。這兩個觀點對我們思考亞洲曆史和變遷非常重要,怎樣從不同的角度思考亞洲?亞洲是變化的,並不是一個簡單的地理概念或是國家的疆界就可以解釋一切的。

19世紀末,晚清中國面臨被列強瓜分,陷入內憂外患的境地。彼時,法國占領印度支那,英國占領緬甸、馬來亞,他們從東南部觊觎中國內陸。這一時期,中國和東南亞關系發生了根本性變化——兩者分別淪爲西方列強的半殖民地和殖民地,中國傳統的“朝貢體系”解體。而幾乎同一時期,近代中日關系史的“黃金十年”(1898-1907)也在甲午戰後開啓。這裏的“黃金十年”並非側重于政治關系,更多地從知識分子的角度來談的。這十年,大量的中國學生赴日留學,僅1906年就有差不多2萬名中國留學生,其中即有我們熟悉的魯迅先生。在這次講座中,劉教授談到了一位當時也在日本活動的中國人——李文權,並指出,日本對中國的東南亞觀的形成起到重要影響。

“重新發現”南洋

李文權,1878年出生于北京;1880—1894年隨父親生活在廣東;1895年進京參加“童子試”,不中;1899年進入京師大學堂學習並于1906年畢業。他放棄入仕做官,致力于研究致富之道,于是自費遊曆日本,並于當年進入東京高等商業學校(即後來的一橋大學)任清語教師(中文教習),凡12年。從李文權的早期經曆,我們就可以看出其兼具跨越地理和政治文化疆界的特征:幼年南下得風氣之先的廣東,青年東渡大變革時代的日本,目睹戊戌變法並結合其跨界經驗,從而將“興旺實業以救祖國”作爲自己終其一生的主導思想。

在日期間,除了擔任中文教師外,1906年李文權還與李叔同(弘一法師)等人組建中國第一個現代戲劇社——春柳社。早稻田大學的話劇博物館就有記載他們在1908年至1909年的活動。因此,這裏說到的李文權,並不單單是一個個人,而是作爲1906年至1911年辛亥革命前,積極參與中國發展的知識分子群體代表。和章太炎等人倡導革命不同,李文權等人的政治色彩沒有那麽濃,他們更多從文化、商業的角度來探索中國的出路。

1910年10月,李文權創辦南洋群島商業研究會(以下簡稱“研究會”)。研究會的會員,在巅峰時期有260人左右。這其中包括晚清中國派駐海外的領事,中國內地官員以及部分日本官員、駐外領事等。爲什麽說日本對中國的東南亞觀起到一個直接的影響?因爲明治維新之後,日本推行“南進政策”,政府派了許多官員到東南亞,日本對東南亞的研究也是從那個時候開始的。而這些日本人一部分參加了研究會,因此可以說,這裏一開始包含了複雜而多元的不同類別的群體,具有跨國主義特征。研究會中最著名的會員當屬竹越與三郎(Takekoshi Yosaburo),作爲日本“南進論”的重要支持者,他在李文權所編雜志中發文,認爲日本應效仿英國采取“島國政策”而非“大陸政策”,原因在于“支那海不若南洋之有無數島嶼在焉……”而且,他特別談到應該怎樣和清朝合作,怎樣利用當地華商的問題。那麽,這些言論自然影響到李文權的東南亞觀。

李文權

《南洋群島商業研究雜志》

研究會成立的宗旨“以振興實業爲急圖,又欲祖國與華僑互相聯絡”,這一宗旨在其會刊——《南洋群島商業研究雜志》(以下簡稱《雜志》),得到了充分的體現。

1910年6月《雜志》先後在東京和北京出版,其國內發行點包括北京、天津、上海、太原、保定、濟南、開封、漢口、重慶、廣州、福州、海口等多個城市,刊物出版後會向中國各省勸業道、咨議局、各地商會,以及南洋群島各中華學堂各免費奉送一冊。因此,該雜志的流通遍及中國、日本及南洋,其所面對的讀者群既有官員和商人,也有文化人和學生。近代中國通過現代途徑了解東南亞,這可以算是第一份現代意義上中國有關東南亞的刊物。

《雜志》內容包括圖畫、論說、譯著、文牍、傳記、調查報告、僑音、錄報、訪問、會員通信、來稿、叢錄等 12 個專題內容。除此而外,仔細分析刊物上的商品廣告,也會發現這些列出來的産品,其來源地和銷售地也包括了中國、日本和東南亞,特別是一些口岸城市。由此我們可以發現,這一借助商業信息和面向大衆的刊物,在事實上形成了一個跨國市場和消費群體,搭載這一媒介的平台是流動而多元的,不僅有商品本身,更有知識層面的觀念流動。此外,我們還可以思考諸如海外華人移民、華人社團及僑批銀信等的流動。

至于《雜志》本身的流通量,雖沒有看到具體的數字。但是參考李歐梵對晚清刊物的研究:一般來講晚清的刊物,每期大概印3000份,按照每份刊物100—1000人的閱讀量。《雜志》實際上的讀者可以達到30萬,即使按照比較少估計,3—5萬讀者,它其實也已經形成了安德森所說的“想象的共同體”——通過印刷資本主義(print capitalism),包括報紙、刊物等構築了一種對國家和民族的想象。

《雜志》首先在東京出版,因此可以說關于近代中國有關東南亞的知識,最早産生于東京。具體分析《雜志》刊載的文章,可以發現其呈現的南洋形象有四個主要特征:①強調中國對南洋的曆史影響力,及西方殖民者到來對其影響的消除;②強調通過與西方進行商戰重建中國在南洋的影響力,這需要商業調查和市場分析;③強調華僑在中國發展和商戰中的重要角色,華僑與祖國是相互依存的關系;④南洋並不只具有單純地理意義,而是與中國命運相接,且日本可以成爲中國重構南洋關系的榜樣和潛在的合作者。

《雜志》所展現的南洋形象及其跨界傳播的特征,與雜志創辦人李文權本人的交遊網絡和跨界經驗密不可分。在旅居日本的12年間,李氏經常往來中日之間,並赴南洋同當地華商聯系,向他們宣傳這些看法,還曾遊曆美洲並介紹這些理念。這些在他的回憶錄(《十年自述》《三十六年自述》)都有很詳細地記載。所以我們看到他的這些理念,既不是純粹的東南亞的,也不是純粹日本的或純粹中國的。這些問題的描述和方案,都被他聯系、融合在了一起。

我們對近代亞洲的想像不止一種,比較熟悉的可能是中國、越南和菲律賓等主張用激進革命方式建立一個新國家的方案;還有就是像泰國所代表的君主立憲的方式。而李文權等人所代表的可能是我們比較忽略的一種“商業”(commercial)的方式。他們看到了東南亞所帶來的經濟機會,提出了利用南洋的資源和市場,聯系當地華商,以日本爲榜樣和潛在的合作者,來與西方競爭的新途徑。這一“重新發現”構成了我們所說的近代中國“新的南洋觀”——“商業的南洋”,突破了中國傳統的天下秩序觀,而把日本、西方和海外華人都納入中國關于南洋的知識體系中。這就是“跨界亞洲”一個早期的事例。

冷戰時期印尼的“中國印象”

1950—1960年代是美蘇兩大陣營激烈對抗,冷戰逐漸發展至頂峰的時期;同時也是“第三世界”逐漸形成,不結盟運動蓬勃發展的階段。1955年萬隆會議對中國具有特別的意義。當我們談到中國和印尼,往往首先想到的是政治制度的不同,中國是一個社會主義國家,而印尼是一個民族主義國家。劉教授在參閱了大量印尼文資料之後,發現印尼許多知識分子和政治家認爲,兩國政治制度的差異只是一個表象,相較于政治制度,他們更多地關注于中國的發展理念和模式、文化的作用、族群性的影響等等。甚至,有些來源于中國的理念,還直接被運用到印尼本國的發展中。

在冷戰與東南亞非殖民化背景下,建國初期中國官方的看法是:東南亞是“(前)殖民世界最重要的地區之一”,而這一地區反殖民的民族主義運動是“受到中國革命影響的”。1961年陳毅副總理也在內部講話中指出,“中國的今天就是東南亞的明天”。

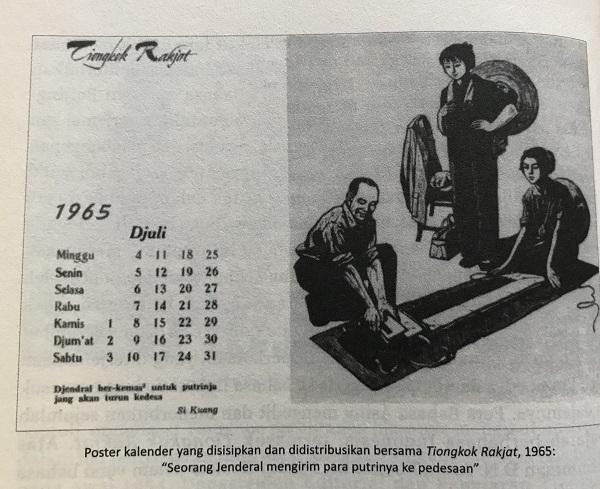

說到彼時中國對印尼的影響,看看印尼的出版物吧。大量印尼文出版物中都有反映中國的內容,其中既有印尼人寫的,也有從中文翻譯的。除了一般的書籍、報紙、雜志,我們還看到了一些其他出版物的形式,比如挂曆。

印尼印刷的反映中國情況的挂曆。圖中是一位將軍送兩個女兒下鄉。

圖片中有文字介紹,表示畫面中的男人是一位將軍,另外兩人是他的女兒,他正要送兩個女兒去下鄉,去和貧下中農住在一起,這反映出來的一個理念就是——中國是一個平等的社會。另一張挂曆則展現了中國農村大量使用拖拉機,強調農村的機械化,發展現代農業。所以,像這樣的挂曆,其突出展示的是一個社會,一個國家的制度。這些內容通過印刷媒介大量傳播,傳播途徑多樣,其傳達的中國形象也是多元的。據中國駐棉蘭領事館報告,1955年在印尼蘇門答臘島的北部和中部,共分發了6426份雜志。而且他們的報告內容非常詳細,諸如都有什麽雜志?分發給了誰?具體是什麽版本(中文版、印尼文版還是英文版)?除此之外,他們還分發其他16種計1846份雜志,並捐贈圖書1623冊。另外,美國檔案也從側面證實了這種影響:一位美國外交官1956年去東南亞各個地方考察,回去寫了一個報告,指出:紅色中國的文學、刊物、商品,在整個東南亞“泛濫”(flooded)。

反映中國農業機械化的印尼挂曆

我們在研究曆史的時候,一方面要關注信息傳播的渠道和載體,即通過什麽樣的方式來傳播;另一方面也要思考,它的讀者群是誰?以及形成了一個怎樣的中國形象?印尼通過這些渠道和載體接收到的中國理念,形成了某種中國形象。這種形象有時候是現實存在的,有時候也只是一種想象。比如,強調中國是一個和諧社會,並不是一個以蘇聯模式建立起來的充滿階級沖突的政體,而是一個更多類似于印尼的民族主義的政體;強調中國充滿活力的文化與知識分子的創造力。所有這些想象的背後,表達的是中國和印尼的相似性大于差異性。對相似性的強調是想突出中國可以取得這些成就,那麽印尼也可以通過借鑒中國發展經驗取得這些成就。

作爲新中國的象征,毛澤東就是新中國形象的核心。在這裏毛澤東並不是作爲一個領導人,而更像一個大家庭的家長。印尼總理阿裏(Ali Sastroamidjojo)如此回憶他的1955年北京之行:毛澤東給我的印象並不是一個改變中國曆史,塑造新中國的偉人,而是一個父親的形象,就像我在中國或印尼的城市、鄉村遇見的家庭父親一樣。不同的是,他不僅被當作一個睿智的長者,爲自己的孩孫們所崇敬,也爲中國的普通百姓所敬愛。毛主席就是這樣一個普通家庭中的父親形象。

毛澤東與阿裏聚會

另外,在印尼還有一張圖片,內容是周恩來接見印尼婦女代表團。這些代表回到印尼之後就在當地的刊物上發表他們的感想,其中即有這樣的印尼文標題:“我們來了,我們看了,我們學習了……”她們來實地觀摩中國的發展,向中國學習。有史料顯示,僅僅在1965年9月這一個月,蘇加諾就派了30多個這樣的代表團來中國,涉及軍事、經濟、文化、青年等不同領域,所以當時印尼和中國的交往是全方位的。

1956年蘇加諾總統第一次訪問中國,他在回憶這次中國之行時,表示:相對于在蘇聯和美國,他在中國所受到的接待是最隆重的,學到的東西也是最多的。他說美國是發達國家,蘇聯也有幾十年的建國曆史,而中國和印尼很相似,都是亞洲國家,並且成立時間都不長。所以他在中國看到了更多相似的地方,也更感興趣中國的發展。他在北京的演講中提到:中國人民和印度尼西亞人民有很多共通的地方,你們的目標是要建立一個沒有剝削、沒有壓迫,人民自由而平等地生活的世界。這也是我們的理想。所以蘇加諾的中國理念和中國印象,並不特別關注我們在意識形態領域的階級矛盾與鬥爭。他看到的是一個和諧和充滿希望的新社會。而蘇加諾本人早在1920年代就受到孫中山一些觀念的影響,並且形成了我們今天所說的“亞洲共同體”(Asian Community)思想。甚至在從中國回印尼的飛機上,蘇加諾就已經表示:中國的民主集中制成爲他實施“有領導的民主”的一個楷模和榜樣,只有“有領導的民主”,才能夠幫助印尼進入繁榮的世界。所以我們可以看到,從理念到政策再到實踐,中國在這背後起到了很大的作用。

還有一個文化交流上的例子就是印尼著名作家普拉穆迪亞·阿南達·杜爾(Pramoedya Anata Toer),他受到魯迅非常大的影響。1956年他第一次來中國,就是爲了參加紀念魯迅逝世20周年。他見了郭沫若、矛盾等當時中國最著名的作家,並且通過他們了解到中國的知識分子怎樣把筆作爲武器,怎樣通過文學、文化來參與政治。所以,回到印尼,他的態度有了一個很大的轉變——過去懷疑甚至反對共産黨,後來加入了印尼共産黨的一個外圍組織,並成爲其中很重要的一個成員。他被視爲20世紀印尼最偉大的作家,也多次被提名諾貝爾文學獎。從上述內容可見,對印尼來說,來自中國的影響更多地體現在社會文化方面。

“全球南方”與“中國模式”

時間軸拉到現在。2000年,中國的改革開放已經20多年,取得了不少成就。印尼主流媒體《羅盤報》(Kompas)社論寫道:中國所取得的進步是驚人且迷人的,我們可以向中國學習他們成功的發展經驗。這些發展經驗,其實就是我們今天所說的“中國模式”“中國方案”或者“北京共識”。不管用什麽詞彙,它其實就是表明,中國作爲一個發展中國家,可以成爲第三世界發展過程中很重要的參照系。這一參照系,重點參照的不是政治制度或政治模式,更多的是經濟、社會與文化的發展。

今天的中國模式和五十年代的中國模式是不同的。五十年代是冷戰時期,今天是全球化時代;五十年代中國是一個經濟上貧弱且被封鎖的國家,今天中國已經是全球第二大經濟體;五十年代中國的吸引力還包括意識形態因素,比如越南、朝鮮等,今天中國之所以成爲第三世界學習和參照的對象,更多的是因爲經濟和社會領域的成就。但在這不同的曆史變遷背後,也蘊含著共同之處:對一種亞洲共同性的強調。這一“亞洲”不是人爲切割的不同政治、經濟、軍事區域,而是包含著更多跨界內容。“跨界亞洲”這一“曆史資本”,或許可以成爲我們今天理解與時間“一帶一路”倡議一筆精神遺産。

另外,過去我們比較關注的是觀念怎樣從北方(發達)國家向南方(發展中)國家的轉移,而當代社會科學的理論也主要是建立在西方經驗的基礎上。隨著中國和亞洲的崛起以及世界經濟重心的東移,現在我們需要更加關注在Global South(全球南方,指發展中國家)框架內討論觀念的流動。例如,中國和新加坡能爲發展中國家貢獻哪些發展經驗與智慧?可以通過哪些途徑來完成這類觀念的轉移?這類觀念流動究竟可以起到多大的成效?

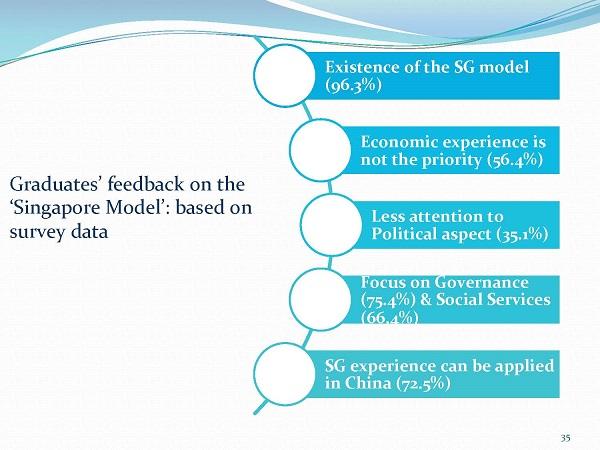

南洋理工大學南洋公共管理研究生院,自1992年開始啓動對中國大陸官員的短期培訓項目,迄今已培訓超過15,000名學員。而劉教授所負責的一年制的“市長班”(“Mayors’ Class”)截至2016年也已有1350名畢業生。通過對他們的基本數據收集、量化分析、問卷調查以及一對一訪談,他們得出這樣一個結論:雖然這些來自中國的官員們認爲新加坡和中國國情有很大差異,但他們認爲新加坡發展模式還是對中國有很直接的學習和借鑒意義的。這些學員(他們中60%是市長、副市長或是同級別的黨的領導幹部)在新加坡學習的是理念,而非一整套的政治制度,他們在回國後,將這些理念引入各自不同的部門,完成我們所說的“觀念的流動”。今天的中國在東南亞和非洲也建立了工業園區,並爲它們培訓了大批政府官員,如何把中國的發展理念傳播到這些地區?這或許可以成爲我們今天理解Global South的新途徑, 也是目前劉老師關注的研究課題之一。

總結

在分析1910年、1956年和現在三個不同階段的跨界亞洲現象之後,可以總結一些簡單的結論:一,中國的南洋觀既包含著曆史的延續(如華僑與東南亞密不可分),也加入了現代因素,如“商戰”和利用華僑推動中國經濟發展,這些構成中國“新南洋觀”。二,中國的亞洲想像具有鮮明的跨界色彩:出版物的出版發行、知識觀念流動、共同體網絡及商品流通等。三,觀念的流動是區域內部互動的基礎,這一流動形塑了19世紀末以來,包括冷戰頂峰時期的曆史進程。

我們在研究亞洲的時候,往往存在著過分強調政治疆界的傾向。作爲一個獨立主權國家,維護政治疆界和領土完整是中國發展不可動搖的基礎。而同時我們也應看到,民族國家在亞洲的出現,是19世紀末20世紀初的現象,對于許多國家來說,甚至是“二戰”結束之後非殖民化的産物。因此在地理—政治疆界之外,我們也應關注區域之間的這種“流動”(flows),包括人員的流動、觀念的流動、資本的流動等。分析曆史要把研究對象放在當時的曆史語境下來思考,看看他們當時遇到了什麽問題?怎麽樣嘗試解決這些問題?他們所采取的措施,又是怎樣受制于當時的時代環境和社會環境?這樣,或許我們能夠真正做到陳寅恪先生所提倡的“理解之同情”。

有關上述論題的一些具體論述可參看:

劉宏《跨界亞洲的理念與實踐: 中國模式、華人網絡、國際關系》. 南京: 南京大學出版社, 2013。

劉宏《近代中國的南洋想象與跨界亞洲的建構—以《南洋群島商業研究會雜志》爲中心的考察》,《近代史學刊》2016年第15輯。

Hong Liu and Tingyan Wang, “China and the Singapore Model: Perspectives from the Mid-level Cadres and Implications for Transnational Knowledge Transfer,” The China Quarterly, March 2018.

(本文已經劉宏教授審定)