歡迎閱讀

編者導讀

公元1601年,三艘葡萄牙貨船從東南亞駛向澳門,其中有一艘在南中國海區域沉沒。幾百年後,水下考古隊員們開始打撈並統計這艘沉船裏的所有文物,令所有人爲之驚歎的是:單單在這一艘沉船上,就發現了10000公斤的葡萄牙銀幣和大量香料。而當時,一公斤的葡萄牙銀幣大約可折算成明朝的白銀375兩。也就是說,這艘不幸沉沒于500年前中西方海上貿易路線中的葡萄牙商船,曾經攜帶375萬兩白銀和價值不菲的香料開往中國,並期望在這裏謀求更高的利潤。

直至16世紀末,明代由戶部直接管理的太倉銀庫歲入爲400萬兩白銀。盡管不能把這艘葡萄牙商船帶來的財富與明朝政府收入作爲一個等同的概念來考量,但顯而易見的是:明代中國的社會經濟狀況和政府財政決策將在很大程度上受到海外商業貿易的影響,那個長期占據世界GDP總量三分之一的華夏古國,即將在滾滾湧來的世界商業大潮中,選擇自己今後數百年的發展方向。

參考圖

曆史的發展軌迹大多由很多個因果關系組成,明代中後期逐漸走向自我封閉的貿易政策,同樣也有著促使其發生劇變的原因。談藝這篇文章,將嘗試和大家一起討論這個極具意義的話題,因爲在20年前,國際金融巨鳄索羅斯曾再一次嘗試用巨量的國際資本來沖擊亞洲,並引發了震驚世界的亞洲金融風暴。當泰國、新加坡、印尼、韓國、日本以及香港的金融市場蒙受巨大損失之時,在500年前的明帝國,也同樣飽受國際資本幹預的煎熬。而所引發的一系列連鎖反應,足以讓每個曆史愛好者側目駐足。下面,談藝就邀請各位讀者和我一起,重回500年前的白銀帝國時代,品味大明王朝在世界商貿金融博弈中那段驚心動魄,波谲雲詭的曆史往事!

世界上最富有的國家:大明帝國

明史專家郭松義教授曾估算過,明代南方水稻産區每畝稻谷産量爲3石,折合市價1800文,即1.8兩白銀。同一時期北方小麥每石價格約爲稻谷的70%。公元1601年,兩種主要糧食的全國總産量約5億石,折合銀價約3億兩白銀。加上10%的農副業(林、漁、牧等)産值和絲麻棉花煙草等經濟作物産值,明代在萬曆中後期的農業年均總産值高達6億兩。

對手工業方面的GDP估算,談藝主要統計了采銀業、制鹽業、絲織業、棉紡業、制瓷業、冶鐵業和采煤業7個大類的相關數據。《明實錄》所記載的從公元1573年~1620年的整個萬曆朝時期,白銀總産量爲817萬兩,年均産量約爲17萬兩。制鹽業産值則按民間消費需求反向估算,萬曆年間人口在達到1.4億峰值後,每年所需消耗食鹽爲25.2萬噸,萬曆年武昌地區一斤食鹽的零售價約0.16兩,批發價在0.05兩/斤。談藝對此做了一個大致的估算,單制鹽這一塊,明政府的年均産值可達2520萬兩白銀左右。絲織業主要集中在江南和四川一帶,以萬曆末江南一年産絲500萬匹計算,全國年均絲産總量應不低于1000萬匹,折合銀價當爲1億兩,而棉紡業的年度産值應不低于絲織業,也將達到或超過1億兩。

明代的海上貿易

制瓷業以景德鎮爲例,萬曆年間總窯開燒數量爲300座,年産瓷器46200擔。加上河南,福建,浙江等地的官窯及全國民窯,年産瓷器可達80000擔以上。以上總量拉平精燒瓷器和日用瓷器的差價,折算白銀總價將超過200萬兩。冶鐵冶金方面,單單廣東一省在宣德年間一年就産出生鐵38萬斤,熟鐵20萬斤。采煤業在明代也得到了大力開發,煤炭已經成爲當時各行各業生産以及普通民衆生活的重要燃料來源。按帕金斯對古代農業社會經濟結構分析的方法來進行估算,燒瓷業,冶鐵冶金,采煤業的年度産值應不低于糧食總産值的10%,約在0.6億兩白銀左右。當然,這其中還包括造紙印刷業,建築業等其他項目,這裏就不一一詳細介紹。

我們如果對以上開列的數據做一個小計,則會發現,在明萬曆年間(以公元1601年計),當時中國一年的國內生産總值將高達9億兩白銀。這裏還不包括商業GDP的數據,如果加上商業GDP産值的話,那麽萬曆中後期的年均國內生産總值極有可能高達10億兩白銀。直到1870年,全世界除清代中國以外的所有國家年度GDP總和才不到40億兩白銀。而在1601年,當工業革命的浪潮還未在歐洲掀起巨浪時,全世界除中國以外,一年所創造的財富將不可能超過20億兩白銀。由此可見,當年明帝國所坐擁的財富是驚人的,而管理這筆財富所需要面臨的挑戰,也是空前的。

“貧窮”的明帝國

中國是世界上最早使用紙質貨幣的國家之一。從唐朝的“飛錢”到宋代的“交子”,再到元朝的”交鈔“,古代中國的貨幣發展水平在很長一段時間內遙遙領先于世界。然而,當朱元璋的軍隊將蒙古人趕回漠北後,元朝的金融體系也隨之全面崩盤了。縱觀整個蒙元統治時期的中國貨幣制度,我們可以發現一下幾個特點:1,紙質貨幣已經成爲了當時中國社會使用的主要流通貨幣。2,元朝的紙幣已經逐漸國際化,中亞和歐洲部分地區也承認並使用元朝發行的貨幣。3,元朝繼承了宋金時代的紙質貨幣發行管理制度,並進一步完善。4,沒有建立有效的准備金制度,貨幣價值取決于政府信用。

元代紙幣

有人說元朝滅亡的一個主要原因是當時嚴重的通貨膨脹,朱元璋接手時的中國,正是元朝貨幣信用下降到極點之時。同時,經過數十年戰亂,飽受自然災害折磨及亂政困擾的中國社會,生産力水平倒退嚴重。加上元政府毫無節制地濫發紙幣,打亂了正常的商業貿易活動,個人財富急劇縮水,大量中産階級破産而加入了流民隊伍。因此,當朱元璋的明政府再一次強制發行”寶鈔“時,已成驚弓之鳥的社會各階層采取了抵制態度。

早期明政府用強制手段推行紙質貨幣的流通,主要原因在于:政府管控下的金屬貨幣熔鑄跟不上發行量,還未得到充分發展的生産力水平無法負擔金屬貨幣流通的成本。爲此,民間的商業往來甚至還使用前朝甚至是唐宋時期的銅錢。另一方面,百廢待興的早期明代社會,大量社會資源用于生産的再投入,民間及政府的消費水平都不高。在早期的朝貢貿易體系下,國際大宗商品貿易的交換方式往往是以貨易貨,對貴金屬貨幣的需求也不大。

因此,朱元璋堅持實施的”寶鈔“制度,至少到宣德年間仍然符合了當時社會經濟水平發展的一般規律。然而,隨著明朝經濟水平的穩步提升,需要進行再投入的社會資源大幅減少,民間財富的累積率到了宣德年間達到了一個峰值。這大大刺激了各階層的消費需求,加上朝貢貿易和遠洋貿易都在這一時期得到了長足的進步,品種繁多的商品和多種貿易需求正在不斷給明政府的”寶鈔“制度施壓,推出一種全新貨幣制度的計劃,已經迫在眉睫。

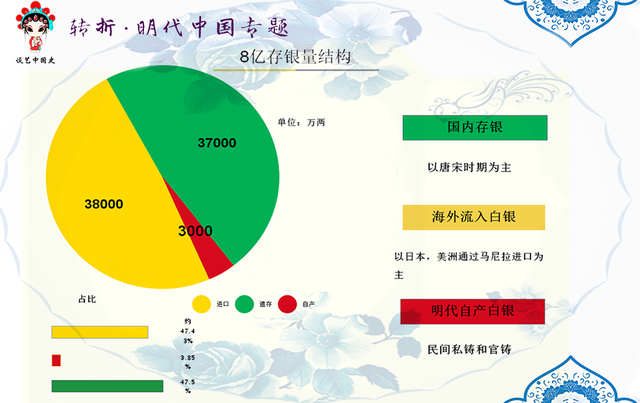

8億存銀的組成結構

然而,中國曆代的貴金屬産能水平都很低,官鑄銅鐵貨幣和民間私鑄銅鐵幣的成色質量差異十分巨大,這給當時的貿易活動增加了額外的成本與風險。從宣德年間開始,政府已經逐漸默許白銀這種貴金屬開始在社會上流通,由于白銀的成色及質量管控相對簡便,熔鑄的成本也低。一旦政府點頭默許,社會上對白銀的需求就如同開閘之水,一發不可收拾了。但一個很嚴重的問題是:盡管白銀的需求量劇增,但又從哪裏獲取這麽多白銀呢?衆所周知,中國曆代的金銀礦開采規模都不大,金銀儲備量很低。據加藤繁先生的考證,明朝之前中國的白銀存量約在3.7億兩左右。那3億兩是一個什麽概念呢?

公元1601年明朝總人口在1.4億左右,如按人均平攤這3億兩的話,一個人能分到2兩6錢四分銀。這2兩多白銀能買到什麽呢?以明萬曆中期的米價計,100斤稻谷折價2兩9錢1分銀。也就是說,如果拿白銀作爲主要的流通貨幣,那麽一個普通民衆在理論上是沒有足夠的錢來購買他所需要的基本生存資料的。當明政府匆匆開啓了白銀時代後,嚴重的通貨緊縮隨之而來。這個坐擁海量財富的帝國,竟然沒有足夠的錢來購買自己生産的東西。

白銀帝國時代,被國際貿易無意間做空的白銀貨幣,8億存銀量引發的悲劇

1594年,秘魯總督寫信給馬德裏當局的信中如此感歎道:既然一個男人能讓他的妻子只花200裏亞爾(25比索)就穿上中國絲綢,他就不會花200比索給她穿西班牙絲綢。另一個葡萄牙傳教士羅德裏格斯神父在1610年被德川幕府驅逐前,也曾在他的日記中如下記錄道:在古代,甚至直到我們來到日本的時期,絲綢的使用都是罕見的,普通人不使用它,士紳也不穿,領主即使穿也不是經常……但自從豐城秀吉(1582~1598)時以來,貿易得到了如此的增長,以至于全國都穿上了絲袍。……甚至農民和他們的妻子都有絲肩帶,稍微富裕的人還有絲袍。

海外貿易利潤

從16世紀開始,明朝國內日益膨脹的白銀需求,促使商人們將目光從貧瘠的當地銀礦移開,在西方人稱之爲銀島的日本,美洲地區,大量被開采的銀礦被中國商人引入國內。這些商人用香料、瓷器、生絲和其他奢侈品換回大量的銀幣,再用這些銀幣采購更多的貨物,換取更多的銀幣。從正統元年到崇祯十七年(公元1436~1644年)的208年時間內,中國共引入白銀3.8億兩,加上這期間自己開采生産的白銀約3000萬兩,小計4.1億兩。這就意味著,單單明朝統治中國的這200多年時間裏,湧入中國的白銀總量已經超出之前兩千年裏所有國內白銀存量的總和。

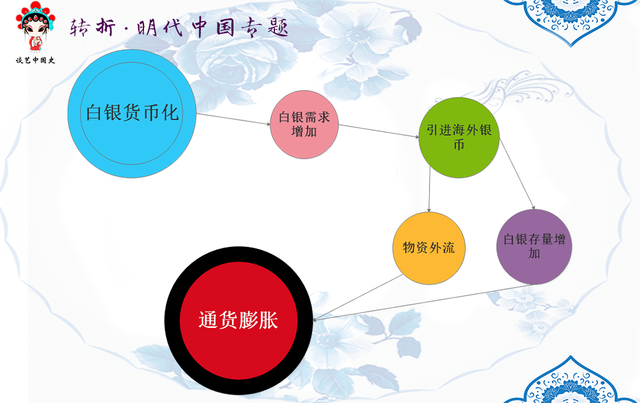

我們大部分人都清楚了解這樣的一個概念,貨幣本身是沒有價值的,它只是商品進行等價交換的一種媒介。當白銀這種貨幣大量湧入國內市場時,勢必要有同等價值的商品流出。想獲取4.1億兩白銀,明政府需要花費什麽樣的代價來交換呢?我們可以從下面這張圖看出一些端倪。從1500年開始,明代國民財富累積率開始巨幅下跌,在很長一段時間裏甚至出現零值乃至于負數。由此可見,當國外白銀開始大量湧入時,整個明朝社會的財富開始縮水了。到了張居正時期,一條鞭法將國家財政賦稅與白銀正式挂鈎,意味著一場席卷白銀帝國的金融風暴即將拉開了它詭異陰森的帷幕。

大量引進白銀後

國外資本湧入前,明代的銀幣定價始終維持在高位水平,整個經濟大環境處于緊縮狀態。而當國外銀幣的湧入時,外國商人則可以用高位的貨幣定價去購買中國商品,如我上面引用的外國史料那樣,西班牙絲綢的價格相當于中國絲綢價格的10倍。日本在出口大量銀礦後,竟然連普通農民都可以穿著絲綢,這在當時的國內是想也不敢去想的事情。那麽,一個嚴峻的問題也就隨之而來了:當國內頻繁輸出大宗物資來換取銀幣時,一方面會讓國外需求市場呈現飽和狀態,進一步壓低明朝的商品出口價格,壓低順差率。另一方面,大量物資的出口沒有換回實際價值的商品,導致國內市場商品奇缺,物價上漲。在貿易順差空間越來越小,外貿收入逐年降低的關鍵時期,張居正又將國內財政收入與白銀捆綁,致使政府沒有能力協調通貨膨脹帶來的壓力,經濟危機一觸即發。

政府財政捆綁白銀後

在明帝國發動了五次對外大規模戰爭後,這一問題越發嚴重起來。首先,明政府在管理白銀流通中所扮演的角色與我們設想的大不一樣。政府並沒有白銀貨幣的定價權,他只依靠收取白銀流通時的稅費來維持管理費用。也就是說,商人可以在一定程度上自由決定商品的采賣價,這與國家鑄造的紙幣、銅鐵幣有著巨大差異。當國家以白銀貨幣這種形式征收普通農民的賦稅時,那些普通農民甚至是中産階層將要先把自己的實物在商人處兌換成銀兩,然後再向政府繳納相關定額。這其中,商人將要賺取30%~50%的差價利潤。盡管當時已經有了十分嚴重的通脹問題,但經過中間商的這層盤剝,普通農民或中産階級拿實物兌換到的白銀數量卻沒有增加,而且,他們緊接著需要開支的白銀量卻大大增加了。破産,只是一個時間問題。

其次,當政府需要某些財政開支時,也是用白銀進行結算的。我們可以舉這樣一個例子:萬曆四十一年在山東展開的一次赈災活動,政府預算開支300萬兩白銀。但收購的赈災物資實際價格已經上漲到了550萬兩。爲了彌補這次虧空,內閣調用了兵部和工部用于其他方面的資金來填補。這種拆東牆補西牆的政府財政窘況,一直延續到崇祯十七年,明朝滅亡爲止。

明代貨幣需求估算

當然,政府內閣也曾多次上調賦稅定額,但這種上調也只是杯水車薪,因爲普通農民和中産階級並沒有在通脹環境中得到價格保障,他們的生存環境已經十分惡劣。一旦大幅度上調賦稅定額,全國暴亂將一觸即發。對此,明代內閣有著敏銳的洞察力,即使是到了崇祯末年,稅率也只上調了20%左右,即普通百姓每實收一兩白銀,起征0.068兩。然而,就是這個0.068兩,卻成爲壓垮白銀帝國的最後一根稻草,李自成即將帶領破産的農民砸開明帝國的金庫,在那裏尋找他們生存下去的保障。

我們突然發現:自從白銀大量湧入明帝國後,政府和民間似乎都變窮了。那麽?誰富裕了呢?在這些白銀湧入國內市場後,以小農經濟爲主的中國市場一時之間無法消化,那些獲得大量財富的官商集團,一方面將貴金屬囤積起來,供自己消費享樂。還有一大半則拿出來投資土地,盡管那些瀕于破産的農民果斷出讓了自己的土地,但整個明朝的土地到了萬曆時期仍然供不應求,全國平均的土地價格已經瘋漲了3倍。一畝土地每年理論上的淨利潤約在8分銀左右,而江浙一帶的土地價格已經炒到了4兩一畝。或者可以這樣計算,一畝良田需要攢50年的利潤,才能拿回全部的投資。爲了盡快收回成本,大地主們不斷提高田租,到了後期,一畝田的田租需要繳納一石三升的租金,佃農,即當時的無産者已經失去了最後的生存保障。

白銀通脹帶來的嚴重後果

白銀的大量湧入和滯緩的貨幣改革制度,迫使中産階級破産,大量財富集中到了官商集團手中,他們瘋狂的兼並土地並大幅度增加田租,又迫使已經破産的中産階級放棄了租種土地來維生的希望。流民四起,暴亂叢生的明帝國,在張居正死後,終于清醒的認識到:所謂的白銀帝國,只是昙花一現的虛假繁華罷了。盡管明帝國擁有8億兩之巨的存銀,但這些錢並沒有集中在政府手中進行統一管理,也沒有合理存儲在民間,而是被大量囤積在少量富人手中,以及流通在虛高的田産交易中了。

結語

大量白銀湧入國內市場所造成的應激反應,加上張居正的財務稅收改革,把明帝國的經濟拉向了萬劫不複的深淵。普通百姓的收入在白銀通脹下變得越來越低以至于破産,而帝國財政也因爲白銀通脹而支出越來越高,赤字問題在張居正之前或者之後,都始終是明政府最頭疼的問題。與此同時,長期與中國進行貿易的歐洲,迎來了新一輪的財政緊縮期。他們已經無法拿出更多的銀幣來維持與中國龐大的進出口貿易,這也讓明政府失去了最後一次飲鸩止渴的機會。

歐洲人將美洲,日本的白銀輸入明朝,陰差陽錯地把明代白銀貨幣從高位定價上做空,但他們本身的出發點或許並不是如此,至少他們還沒有那麽大的野心。而真正接著這波做空謀得巨大利潤的,則是明政府的官商集團。他們用自身的特權買空賣空了整個大明帝國的經濟,讓這個曾經占有世界財富三分之一的帝國崩塌于無形,讓華夏之後的曆史發展曲折多難,而始作俑者,談藝這篇文章不足以全然爲大家解釋清楚,但當李自成進入北京城,打開只有10萬兩存銀的國庫時,在他腦海中出現的疑惑以及他之後采取搜查官員財産的做法,或許能讓我們多多少少得到一點相關的答案!

參考文獻:

近現代學者研究著作

管漢晖 李稻葵:《明代GDP及結構試探》

彭信威:《中國貨幣史》

C.R.博克瑟:《來自亞馬遜的大船》

克裏斯托弗·格拉門:《荷蘭與亞洲的貿易:1620~1740年》《葡萄牙和陶器》

F.S.該斯特拉:《荷蘭東印度公司從歐洲出口到亞洲的貴金屬:1602~1795》

達勒姆:《中世紀後期及現代早期貴金屬》

郭松義:《明清時期的糧食生産與居民生活水平》

加藤繁:《唐宋時代金銀之研究》

博拉:《早期殖民地貿易》

胡奧·羅德裏格斯:《日本島國》

艾裏森:《十字架與劍》

全漢昇:《明清時代的白銀産量》

劉軍:《明清時代白銀流入量分析》東北財經大學學報,2009年第六期

劉光臨:《明代通貨問題研究~對明代貨幣經濟規模和結構的初步估計》《明代白銀國內開采與國外流入數額試考》

黃仁宇:《劍橋中國史~明代的財政管理》

霍巴特與威廉史密斯學院——威廉·阿特威爾:《明代中國與新興的世界經濟,約1470~1650年》

普林斯頓大學 馬丁·海德拉:《明代中國農村的社會經濟發展》

郭正忠:《中國鹽業史古代編》

範金民:《江南絲綢史研究》

曹樹基:《中國人口史》

梁淼泰:《明清景德鎮城市經濟研究》

古代史料

《明實錄》、《明史》、《明會典》、《嘉靖廣東通志初稿》、《萬曆嘉定通志》、《嘉靖常熟通志》、《春明夢余錄》、《萬曆會計錄》等