對于發展中國家而言,投資本身是技術進步的最重要方式。

基于索洛模型的增長核算,忽略了資本積累中“嵌入”的技術進步,低估了技術進步對于經濟增長的貢獻。經驗上,亞洲四小龍曾被批評經濟增長中要素增加的貢獻很大,而技術進步的貢獻太小,增長不可持續。但是亞洲金融危機後迅速複蘇,保持了高速增長,並進入了高收入國家行列。長期經濟發展史上,投資率有一個上升的趨勢,美國、德國經濟起飛後的投資率遠高于經濟起飛更早的英國,後來日本在投資率則更高。近年來,印度投資率也隨著經濟增速大幅上升,超過我國1990年代的水平。對于後發展的國家而言,新增投資中包含了當時先進的技術,並且使用新資本品過程中可以促進人力資本的累積和技術的進步。簡言之,對于發展中國家而言,投資本身是技術進步的最重要方式。

1

引言:從索洛模型說起

關于經濟增長的一個基本爭論,是關于技術進步和資本積累在經濟增長中的作用和關系。具體說,到底是技術進步還是資本積累導致了長期經濟增長?這二者對于長期增長的含義有何不同?這二者之間的關系又是什麽?是兩個獨立的過程還是交互的過程?如果是交互的過程,那麽是技術進步導致了資本積累,還是反過來?對于發展中國家還要問,這種關系在發達國家與發展中國家是基本相同,還是有顯著不同?正確回答這些問題對于理解我國的高投資率在經濟發展中的作用,對于未來經濟形勢的判斷,以及政策制定,都具有基礎性的意義。

羅伯特·索洛(Robert Solow)在1956年創立的索洛模型,是研究經濟增長的基准模型,對後來的理論與實證研究,都産生了深遠的影響。[2] 這一模型把經濟增長歸結爲要素增長和技術進步,推導出穩態的增長路徑和決定參數,提供了一個描述和理解經濟增長的可操作的參照系統。後來的經濟增長模型,包括內生增長模型,都是在索洛模型的基礎上進行改進和擴展。[3]

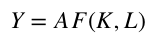

簡而言之,索洛模型把産出寫成資本和勞動的函數:

其中,K代表資本,L代表勞動,A代表生産技術,給定資本和勞動投入,産出隨著A的提高而增加。文獻中經常使用的柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)生産函數,即

具有邊際收益遞減,規模報酬不變,資本與勞動的收入份額不變等重要性質,這些性質給建立和推導模型帶來很大便利,也可以幫助描述、概括一些常見的增長特征。

索羅模型的一個重要應用,就是利用增長核算(Growth Accounting)的方法對經濟增長進行分解,也就是把經濟增長分解爲“要素投入增加”和“技術進步”兩部分,前者包括勞動人口的增加、人力資本的增加、資本的積累,後者包括科學技術知識的進步、規模經濟、資源配置效率的提升等等。[4]

這一分解的意義在于分析經濟增長的來源。倘若一個經濟的增長僅僅依賴于投入的增加,而不是技術進步,那麽這種增長將是不可持續的。原因很簡單,任何一個經濟的要素資源都是有限的,特別是勞動力資源是有限的,要素投入不可能無限增加。更重要的是,要素投入增加還受到邊際收益遞減的約束,無法成爲持續的經濟增長的源泉。相反,技術進步可以是無限的,而且不受邊際收益遞減的約束。索洛模型的一個重要貢獻,就是清晰說明只有技術進步才能維持長期的、持續的經濟增長。

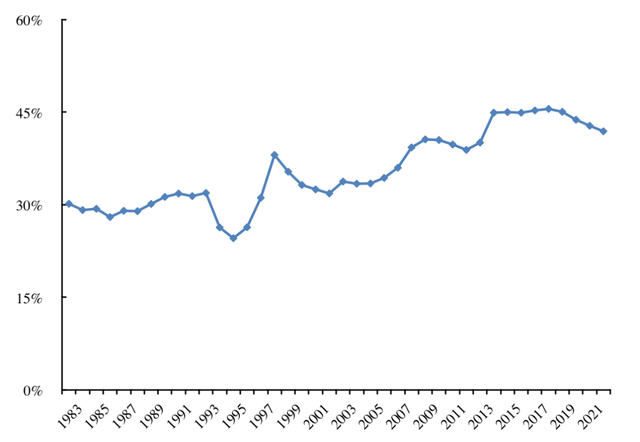

索洛模型的這一含義,被廣泛接受和傳播,對于人們觀察和思考經濟增長,有著深遠的影響。比如說,我國的投資一直增長很快,遠快于GDP的增長,投資占GDP的比重也很大,且有上升的趨勢(圖1),近年來接近GDP的差不多一半,引發投資是否過度,經濟增長是否能夠持續的爭論和擔心。這一爭論對于思考未來的經濟增長和政策制定有著方向性的意義。

圖1:資本形成總額占GDP的比重(1978-2017)

數據來源:曆年《中國統計年鑒》。

再比如,亞洲四小龍雖然保持了長期的高速增長,但是也沒能逃脫增長主要依靠要素累積,技術進步貢獻很少的批評。在1990年代,特別是在亞洲金融危機以後,四小龍的增長模式受到很多批評。這些擔心和批評無疑是合理的、重要的,但是事關對于未來經濟增長的判斷,事關基本的經濟政策導向,還是要大膽批評,小心求證。經濟分析雖然並不複雜,卻往往是“差之毫厘,謬以千裏”的。[5]

[1] 本文原是作者在反思中國經濟發展,特別是投資在其中的作用時的筆記,緣起在于目前對“過度投資”的批評意見很多,但是投資又確實帶來了經濟增長和技術進步。整理成文過程中,爲了行文的簡明和流暢,沒有加入太多理論推導和技術性注解。本文亦沒有嘗試做系統全面的文獻綜述,而只是選擇性引用一些相關的文獻,特別是與投資和技術進步的討論有關的文獻。畢竟,對于經濟增長的優秀教科書和文獻綜述已經很多。整理成文的另一個動因,是在北京大學講授經濟增長期間,覺得一些話可能沒有說很清楚,因而也需要對學生有一個補充交代。

[2] 幾乎與索羅同時創建索洛模型的是Swan。在索洛模型中,儲蓄率是外生的,後來Cass和Koopmans等人引入家庭的最優決策,把儲蓄率內生,拓展了索洛模型,因而索洛模型也被稱作Solow-Swan-Cass-Koopmans模型。相關文獻參見R. Solow, “A contribution to the theory of economic growth,” Quarterly Journal of Economics, vol.70, no. 1, 1956, pp. 65–94. T. Swan, “Economic growth and capital accumulation,” Economic record, vol.32, 1956, pp. 344-61; D. Cass, “Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation,” The Review of Economic Studies, vol. 32, no. 3, 1965, pp. 233-240; T.C. Koopmans, “On The Concept of Optimal Economic Growth”, in The Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam: North-Holland, pp. 225-195.

[3] 代表性的內生增長模型包括模型,參見K. J. Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing,” The Review of Economic Studies, vol. 29, no. 3, 1962, pp. 155-173; M. Frankel, “The Production Function in Allocation and Growth: A Synthesis”, The American Economic Review , vol. 52, no. 5, 1962, pp. 996-1022; P. M. Romer, “Increasing Returns and Long-Run Growth,” Journal of Political Economy, vol. 94, no. 5, 1986, pp. 1002-1037. R. E. Lucas, “On the mechanics of economic development,” Journal of Monetary Economics, vol. 22, no. 1, 1988, pp. 3-42.;産品多樣性模型,參見P.M. Romer, “Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization,” The American Economic Review, vol. 77, no. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Ninth Annual Meeting of the American Economic Association, 1987, pp. 56-62; P.M. Romer, “Endogenous technological change,” Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, 1990, pp. 71–102.;和熊彼特類型模型,參見P. Aghion and P. Howitt, “A model of growth through creative destruction,” Econometrica, vol.60, 1992, pp. 323-351。

[4] 增長核算首先由Solow本人提出,並對後來對增長的實證研究産生了重要的影響,成爲理解經濟增長的一種重要方法,參見R. Solow, “Technical change and the aggregate production function,” Review of Economics and Statistics, vol. 39, no. 3, 1957, pp. 312–20。早期的代表性文獻還包括J.W. Kendrick, “Front matter, Productivity Trends in the United States,” NBER working paper, 1961.E.F. Denison, The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Washington, DC: Committee for Economic Development, 1962. D. W. Jorgenson and Z. Griliches, “The Explanation of Productivity Change,” The Review of Economic Studies, vol. 34, no. 3, 1967, pp. 249-283。近年來,應用增長核算的方法理解亞洲經濟增長引起了廣泛爭議,參見A. Young, “The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience,” Quarterly Journal of Economics, vol. 110, no. 3, 1995, pp. 641-80; A. Young, “Gold into Base Metals: Productivity Growth in the People’s Republic of China during the Reform Period,” Journal of Political Economy, vol.111, 2003, pp. 1220-1261; C.T. Hsieh, “What Explains the Industrial Revolution in East Asia? Evidence From the Factor Markets,” The American Economic Review, vol. 92, no. 3, 2002, pp. 502-526.

[5] 經濟現象的兩個重要特點導致了方法論上的困境。其一,人們都具有一定的經濟常識,因而經濟分析看起來是一個進入門檻很低的行業。然而,經濟現象和所有的社會現象一樣,其實非常複雜,影響因素很多,必須充分積累,全面觀察,才能得到較爲全面的理解,進行較爲准確的分析。只掌握部分的觀察,或者有意無意忽略一些重要的方面,往往導致片面的解讀甚至誤導。其二,數理方法的運用大幅推動了現代經濟分析,對經濟學的進步做出了重要的貢獻。然而,數理方法的一個難點是有些重要的因素難以量化而被忽略,導致分析結果可能産生偏差。另外,數理方法抽象掉了一些重要的對真實世界的觀察,這本身無可厚非,因爲每一種方法都有所側重。但是,需要把抽象掉的重要觀察補回來,結合使用數理方法和經驗觀察,才會有較好的分析和結論,否則也容易導致偏差和誤導。

2

增長核算遺漏了什麽

還是從索洛的經典分析說起。在索洛模型中,以及後來的拓展中,技術進步由一個獨立的參數(經常用字母A指代)來表示,或者外生,或者內生,但是與資本積累都是分開的。這裏面不甚清楚的是,技術進步在現實經濟中是如何體現的?理論分析中,可以用一個參數來表示技術進步,這樣數學上也很好處理。然而,現實中的技術進步,卻不僅僅是一個抽象的參數,而是要有實實在在的載體的。

新技術的有效應用,和幾個關鍵的要素是聯系在一起的:1)新的機器設備,比如說新的煉鋼技術,需要對應的一整套設備;2)輔助新技術、新設備、新産品的基礎設施,比如說,沒有便利的交通,無論什麽産品也運不出去,也就談不上打開市場了;3)新的生産要素的采用,比如說,農業技術的進步,與不斷改進的化肥,農藥,種子的發明和改進是分不開的;4)具有使用新要素,操作新機器的人,這裏面不僅需要基礎教育,還需要專業培訓;5)與新技術、新的生産方式相適應的、新的生産組織方式。

上面這五大要素,大都是需要投資的,包括固定資産投資、研發投資、人力資本投資。然而,在增長核算當中,其中很大部分的投資,包括全部固定資産投資和研發投資,都是算入資本積累的。[6] 由于技術進步在增長核算中是扣除所有要素增長後的殘差,因而這些記入投資的項目都增加要素積累的貢獻,同時減小技術進步的貢獻。[7]

需要追問的是,倘若沒有這些投資,技術進步如何實現?實驗室裏的成果,最終是要固化在機器設備中的。新的生産要素,人力資本所代表的技能,也是要和恰當的機器設備結合才能帶來生産力的。沒有這些投資,技術進步是無法與經濟增長結合的。這一層討論的含義是,投資既帶來資本積累,也體現了技術進步。根據索洛模型進行的增長核算,可能忽略了資本積累中包含的技術進步,因而低估了技術進步的貢獻。

[6] 人力資本投資大部分情況下不計入投資。家庭的學校教育支出是計入消費的,企業的培訓支出一般也不計入投資,公共支出中的教育支出也不計入投資。倘若這些支出計入投資而形成人力資本,那麽資本存量將增加,索洛殘差將減小。

[7] 在增長核算中,要素增加是從國民經濟統計中直接核算出來的,從經濟增長中扣除要素增加的貢獻,就得到技術進步的貢獻,因而,技術進步也被稱作“索洛殘差”。因爲增長核算並不直接計算“技術進步”,而只是用一個殘差項來替代,因而討論中也稱之爲“對于經濟增長的原因的無知”,參見M. Abramovitz, “Resource and Output Trends in the United States Since 1870,” The American Economic Review, vol.46, no.2, 1956, pp. 5-23。

3

回首亞洲金融危機

不同增長路徑下的“技術進步”

一個典型的例子,就是著名經濟學家保羅·克魯格曼(Paul Krugman)關于“亞洲無奇迹”的著名論斷。1994年,克魯格曼在《外交事務》(Foreign Affairs)雜志發表題爲《亞洲奇迹的神話》(The Myth of Asia’s Miracle)的文章,分析韓國、台灣、香港、新加坡這亞洲四小龍的增長因素,發現東亞國家的經濟增長靠的主要是要素投入的增加,也就是高勞動參與率、高儲蓄、高投資,而非技術進步。因爲要素投入總有限度,而且邊際産出遞減,在這一證據基礎上,克魯格曼做出了“亞洲無奇迹”的著名論斷,並預言“亞洲奇迹”難以持續。[8]

克魯格曼是一個雄辯的寫手,在前蘇聯剛剛解體、東歐國家剛剛發生劇變的背景下,他把亞洲四小龍與前蘇聯類比,指出二者的共同之處在于經濟增長當中都沒有技術進步,確實讓人猛然警醒。在克魯格曼的眼裏,亞洲四小龍和前蘇聯一樣是“紙老虎”,無法對西方發達國家的經濟地位形成威脅。把經濟增長問題置于國際競爭的語境下討論,亦增加了克魯格曼文章的影響。

克魯格曼無疑是幸運的,他在亞洲金融危機爆發之前做出了這一論斷,隨著亞洲金融危機的爆發,他聲名鵲起,被認爲是“成功預測了”亞洲金融危機的人。

克魯格曼的這一預言,爲部分觀察研究中國經濟發展的人津津樂道,還有一個重要的原因,就是我國的經濟增長也嚴重依賴投資,比起亞洲四小龍等國家有過之而無不及。克魯格曼對亞洲四小龍的批評,對我國也毫無疑問是適用的。近年來討論中,對于我國投資過高的批評,也是不絕于耳。

然而,將近二十年以後,回頭再看克魯格曼的批評,值得商榷之處頗多。首先,哪一個經濟體不經曆經濟波動?發展中國家的經濟發展波動很大,期間不乏大起大落,拉美國家的經驗就是明證。即便是美國也經曆過大蕭條,而且大約每10年就經曆一次經濟衰退,大約每30年經曆一次大的經濟危機,但是似乎沒有人說美國的經濟增長沒有技術含量。畢竟,經濟周期和經濟增長是兩個問題,不能拿經濟波動現象來討論經濟增長。

其次,亞洲金融危機以後,這些經濟體的表現明顯超過世界平均水平。表1比較了2000-2017年東南亞、發達國家、和世界平均經濟增長速度,發現東亞國家的增長速度還是要快得多,大約有4.79%,而世界平均只有2.89%,東亞國家比世界平均快了超過1.9個點,比高收入OECD國家更是快了超過3個點。爲了剔除2007年以來美國次貸危機和全球金融危機的影響,表1進一步比較了2000-2007年的情況,發現大致同樣的結論。熟悉經濟增長的人應該很了解的是,2-3個百分點的差別,可是非常大的。在20世紀以前,超過1%的經濟增長,被廣泛認爲是不可能的。再舉個例子來說,倘若歐美經濟增速多出兩個點,那麽主權債務就會很容易被經濟增長消化掉,就不會有那麽多人討論歐洲債務危機了,甚至不會有“歐債危機”這個詞。

表1:亞洲金融危機後的東南亞和世界經濟增長

數據來源:台灣數據來自台灣統計局,其他國家(地區)數據來自世界銀行的世界發展指標(World Development Indicators,WDI)數據庫。

需要指出的是,隨著經濟的進一步發展,一些國家的科技進步也在提升,産業也在迅速升級當中。比如說韓國,在金融危機以後迅速恢複,十年間的平均增速達到5.16%,人均GDP達到2萬美元以上,而且韓國在電子、汽車等産業的技術進步是有目共睹的。比如說,現在的三星電子産品的質量已經受到廣泛贊譽,可以和日本的高端電子産品在世界市場上競爭。

最後,倘若拉長曆史的視角,二戰以後很少有國家(地區)能夠保持長時間的高速增長,跨越中等收入陷阱,步入高收入國家行列。除去富于石油等自然資源的國家,亞洲四小龍是爲數不多的例外。從這個角度講,四小龍是無愧于“奇迹”一詞的。

然而,我們依然還需要回答一個問題,就是爲何根據同樣的增長核算方法,發達國家經濟增長中技術進步的份額要大很多,而亞洲四小龍卻要小很多。根據著名增長經濟學家羅伯特·索洛、愛德華·丹尼森(Edward F. Denison)等人的計算,美國的經濟增長中,大約只有八分之一歸因于資本積累,四分之一歸因于人口增加,六分之一歸因于教育水平提高,剩下的大約50%歸因于資源配置優化、規模經濟、知識積累等因素,而這些都歸入廣義的“技術進步”。

作爲比較,根據另一位增長經濟專家阿倫·揚(Alan Young)的仔細計算,亞洲四小龍的增長中技術進步的貢獻要小得多,其中香港好一些,但也只有30%,台灣和韓國分別只有28%和17%,而新加坡的技術進步的貢獻只有2%,只考慮制造業的話甚至是負數。這些人都是嚴謹的學者,他們的計算結果值得仔細揣摩。

其中新加坡的情形比較極端,也很有啓發性。根據阿倫·揚的計算,1970-1990二十年間,整個經濟增長中技術進步的貢獻幾乎爲零,只考慮制造業的話甚至爲負。然而,很難相信新加坡二十年的經濟增長中沒有技術進步的貢獻。何況,新加坡的增長速度、人均收入在亞洲四小龍中是最好的,很難相信技術進步貢獻最小的國家最後表現最好。

舉一個簡單的例子。假設新加坡做的是最簡單的加工制造,爲了擴大生産而買了一台新型設備,可以大大增加生産能力,大大提高勞動生産率。根據增長核算,這是一筆投資,是不計入技術進步的。然而,這種方法沒有考慮新型設備中包含的新技術,也沒有考慮新設備帶來的生産中進行的所有人力資本積累。實際上,新技術總是要體現在新的機器設備,或者其他生産要素當中的,否則新技術如何進入生産?

上面的例子說明傳統的增長核算低估了技術進步對于經濟增長的貢獻。倘若如此,依然有一個問題需要回答,就是爲何這種低估在亞洲四小龍比在美國要大得多?畢竟方法是一樣的,如果低估的程度是一樣的,就依然不能解釋上述差別。

其實這不難理解。發達國家處于科技的前沿,在發展過程中需要不斷研發,而且在漫長的發展過程中,不斷提高教育投入。在此期間,物質資本逐步積累,人力資本也逐步增加,技術水平逐步進步,資源配置方式慢慢變化,生産組織效率逐步提高。在這個過程中,資本積累的速度比較慢,而且由于時間跨度大,折舊也比較多,而技術水平、資源配置方式、生産組織效率的提高,都會反映在“索洛殘差”當中,被增長核算解讀爲廣義的技術進步。

相比較而言,東亞國家是後發國家,主要利用、改進現有技術,在短時間內通過購買現成的設備,提升基礎設施來吸收、利用現有技術,並且和受過良好基礎教育的勞動力人口進行結合,配套引進生産組織方式。這樣,東亞國家的經濟增長,更多地表現在投資增長上,並不奇怪。各國發展路徑不同,表現出不同的特征也是自然的,理應進行具體分析,而不是強求簡單雷同。[9]

克魯格曼在貿易領域卓有建樹,並因此獲得諾貝爾經濟學獎,其經濟學造詣毋庸置疑。然而克魯格曼對于增長核算的應用,卻值得商榷,至少在細節上值得商榷。然而,細節決定成敗,經濟分析往往是差之毫厘、謬以千裏的。特別值得反思的是,我們對于投資在經濟發展中的作用,是否有一些偏見?對于研究經濟增長的學生來說,還要進一步反思已有模型的缺陷,或者對已有模型的誤讀,以及産生的誤導。

[8] P. Krugman, “The Myth of Asia’s Miracle,” Foreign Affairs, vol.73, no. 6, 1994, pp. 62-78.

[9] 關于東亞經濟增長模式的爭論,參見:E. Chen, “The total factor productivity debate: determinants of economic growth in East Asia,” Asian-Pacific Economic Literature, vol. 11, no. 1, 1997, pp 18-38;鄭玉歆:《全要素生産率的測算及其增長的規律——由東亞增長模式的爭論談起》,《數量經濟技術經濟研究》,1998年第10期,28-34頁;林毅夫、任若恩:《關于東亞經濟增長模式的再討論》,《經濟研究》2007年第8期。

4

發達國家早期的“過度投資”

在反思了有關亞洲四小龍的爭論以後,我們可以進一步把曆史的廣角鏡繼續往前倒推。四小龍的經濟增長被批評依賴要素投入,特別是高投資,那麽在發達國家早期的曆史上是不是也有投資過高的批評?早期的資本、勞動力、教育等各種數據比較難以獲得,有的數據的質量也值得擔憂,計算全要素生産率比較困難,因此我們主要看發達國家的曆史上是否也存在“過度投資”。

工業革命以來,英國、荷蘭率先經濟起飛,比利時、法國等其他歐洲國家緊接其後,然後美國、加拿大等先後接過了經濟起飛的接力棒,二戰以後則是日本等國家。換一個角度來看,相對于更早起飛,當時已經相對“發達”的英國、法國等國家,美國、加拿大、日本等國家在曆史上的一些時段都可以看作是“發展中國家”。此外,二戰以後的重建時期,很多受到戰火破化的國家收入水平低于戰前,但是世界的技術進步並未停止,這些國家也可以看作是“發展中”國家。這樣,倘若我們上文的邏輯正確,應該觀測到一種趨勢,就是從英國、法國到美國、澳大利亞、日本,我們應該觀測到投資率的上升。也就是說,在美國高速發展的階段,其投資率應該比早期的英國高很多,而後來日本的儲蓄率應該比美國高一些。

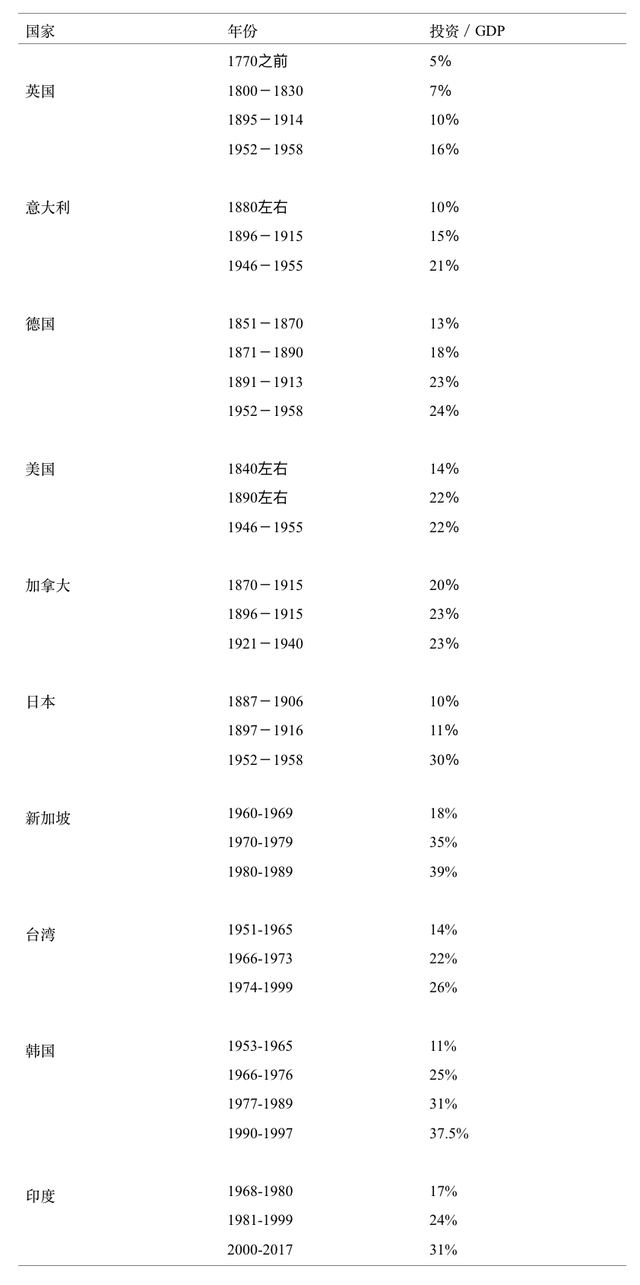

搜集整理經濟發展的早期曆史,看起來證據支持這種猜測,表2總結了一些代表性發達國家早期的投資率。1780年以前,英國投資率只有5%左右,到了1870年的投資率也不到10%,其後的投資率大致穩定在這一水平,一直不太高,二戰以後的恢複時期也只有16%。相對于英國,經濟起飛稍晚一點的意大利、丹麥、挪威、瑞典等國家的投資率要高一些,一戰以前達到了15%左右的水平,大約比英國提高了5個百分點。

從大約1870到一戰爆發以前的四十多年時間裏,德國、美國、加拿大的經濟發展很快,人均收入都翻了一番還要多,而英國、意大利等國只增長了大約50%。相應地,德國、美國、加拿大的投資率也進一步上升,達到20%左右,比意大利、丹麥、挪威、瑞典等國家又上升了5個百分點。

從1914-1945年間,世界經曆了兩次世界大戰,其間大部分國家的投資率有所下降,比如英國、德國、美國、加拿大,但是也有例外,比如意大利。二戰以後的重建時期,大部分國家的投資率有明顯上升,除英國外都達到了20%以上,其中挪威達到了30%左右。二戰以後經濟起飛的代表是日本,投資率達到30%,這已經是大家很熟悉的情況。

表2:發達國家(地區)與新興發達經濟體早期的投資率

數據來源:發達國家數據摘自S. Kuznets, “Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: VI. Long-Term Trends in Capital Formation Proportions,” Economic Development and Cultural Change, vol. 9, no. 4, 1961, pp. 1- 124.爲簡明計,合並了一些年份,並省略了兩次世界大戰期間及其中間的數據。新興經濟體數據來自于新加坡統計局、台灣統計局、韓國央行及世界銀行的世界發展指標(World Development Indicators,WDI)數據庫。

從1760到1960年代這大約200年的時間,是世界經濟發展的分水嶺。在此之前,世界經濟的增長很緩慢,東西方的差距也不大。在這200年期間,歐洲完成工業革命,成爲經濟比較發達的國家。而進一步細看這200年,我們發現經濟起飛早、增長時間長、速度慢的國家的投資率要低一些,而經濟起飛晚、增長時間短、增長快的國家的投資率要高一些。直觀上這其實很好理解,後起國家直接利用先進技術,短時間內需要購置更多設備,收入的增長濃縮在更短時間裏,投資率自然高一些。

一個有意思的問題是,當初德國、美國、加拿大等國家的投資率遠高于當時的發達國家英國,更加遠高于英國曆史上的投資率,不知當時有沒有很多“過度投資”的熱烈爭論?倘若有,不知事後人們怎麽看。

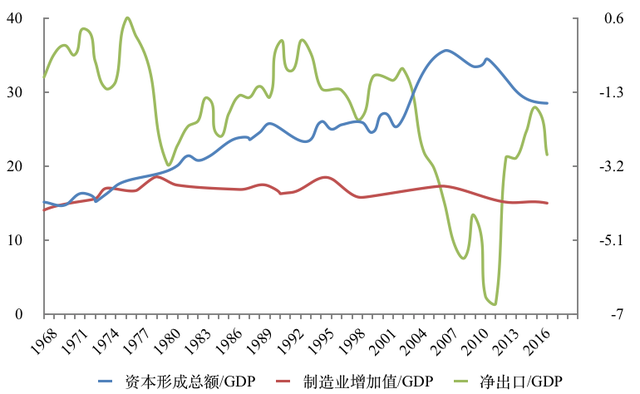

圖2:印度的投資、制造業和淨出口(占GDP%,1968-2017)

數據來源:世界銀行世界發展指標(World Development Indicator, WDI)數據庫。淨出口坐標在右軸。

近年來印度的經驗也很有意思。我國的學者時常喜歡把中國與印度作比較,因爲印度和我國既有人口總量、幅員面積等方面的可比性,又有很多不同,比如政治制度、宗教傳統、經濟結構等方面。傳統上,印度的投資率一直不是很高,新世紀以前基本在25%以下(圖2)。可是進入新世紀以來,印度經濟增長的加速伴隨著投資率的大幅上升,2004年以來達到30%以上,2007年來更是達到了35%以上。按照“傳統”的國際比較,這也是高得異常的投資率。別忘了,現在印度的人均收入還只有1500多美元,可比價格計算相當于我國1990年代中後期的水平,而那時我國的投資率還不到35%,低于現在印度的投資率。隨著印度經濟的進一步發展,印度的投資率有可能會進一步上升,會不會向我國一樣達到45%以上,讓我們拭目以待。

需要指出的是,印度的經驗也幫助撇開一些容易引起混淆的因素。首先,印度的服務業相對很發達,但是制造業並不發達,制造業增加值占GDP的比重不到15%,但是投資率依然可以很高,說明投資率和制造業雖然相關,但並不是必然的關系。倘若印度的制造業更發達,投資率有可能還要高一些。第二,印度大多數年份是一個淨進口的國家,說明投資率高和淨出口也沒有必然的關系。淨出口相當于國內在國外的淨儲蓄,淨出口多的話,意味著國內的儲蓄超過了國內的投資而已。在國內投資需求受到資金約束的情況下,投資率會因爲儲蓄的增加而增加,淨進口不過是利用了國外的儲蓄而已。

5

反思增長模型

上述理論分析,以及對于曆史和近年來的國際經驗的討論,都表明增長核算方法低估了投資對于技術進步和長期經濟增長的作用,且低估的程度在處于落後、學習地位的發展中國家可能要大一些。一個重要的渠道,是落後國家可以通過投資吸收采用先進技術,促進技術進步,以及人力資本的積累。

實際上,文獻中對于這一問題早有探討。增長核算方法的創始人,同時也是索洛模型的創立者,羅伯特·索洛本人早在1960年,就提出了投資當中蘊涵著技術進步的觀點,並命名爲“嵌入式技術進步”(embodied technology progress),也就是說技術進步是“嵌入”在資本形成當中的。[10] 後來的研究也試圖在增長核算中考慮這一因素,對增長核算進行調整。然而,調整的結果卻遠不如人意。例如,一種主流的方法傾向于用投資價格指數修正實際投資,由于投資品價格趨于下降,這一方法實際上誇大了投資的貢獻,進一步減小了技術進步的貢獻。

索洛引入了“嵌入式技術進步”這一重要概念,但是同時也産生了新的問題。索洛意義上的嵌入式技術進步,只考慮了資本累積過程本身的技術進步,也就是生産資本品的成本減少,但是沒有考慮新的資本品蘊涵了新的技術和生産能力。准確而言,索洛意義上的“嵌入式技術進步”,表達的是生産資本品需要的投入的減少,也就是生産每一個單位的資本品(比如機器設備)耗費的資源減少,這實際上是資本品部門相對于消費品部門的技術進步,或者稱之爲“相對技術進步”,而不是“總體技術進步”。

在古典索洛模型的抽象世界裏,只有一個消費品,並且資本品是從消費品轉變而來的,這時資本品部門的“相對技術進步”其實也反映了一些“總體技術進步”的成份。實際上,在這一簡化的世界裏,消費品是“計價物”,資本品可以視爲存儲和(擴大)再生産消費品的一種設備。生産資本品消耗的消費品的減少,其實可以看作是“存儲技術”的進步,並可以進一步看作是生産消費品的技術的進步。從這個角度理解,“相對技術進步”也包含了一般性的生産技術的進步。

然而,“相對技術進步”與“總體技術進步”依然不同。即便在最簡單的索洛模型中,資本依然要和勞動結合來生産,制造最終産出,這一過程中體現在“生産函數”當中。生産函數的變化,是索洛意義上的“嵌入式技術進步”無法體現的。比如說,人們研發出一種新的技術,可以大幅提高産出,這種技術體現在一種新的設備(以及與設備配套的能力)當中。這種新設備可能耗費很多資源,也可能耗費很少資源,但是其代表的生産能力與生産設備耗費的資源數量是兩個維度的概念。索洛意義上的“嵌入式技術進步”只能體現後者,而不能體現前者。舉一個例子,現在的電子計算機質量越來越好,價格越來越便宜,這是生産計算機的技術進步的結果,但是計算機普及使用能夠帶來的技術進步,卻是另外一回事情。

可見,索洛(1960)年倡導的“嵌入式技術進步”,其實只是狹義的技術嵌入,而廣義的技術嵌入,需要考慮新的資本中蘊涵的新的生産技術。在數學表達上,索洛意義上的技術嵌入只考慮了總生産函數:

中K的累積方式的變化,而沒有考慮其實生産技術 應該是資本 的函數。這樣生産函數就可以寫作:

這樣的生産函數能夠表達廣義的“嵌入式技術進步”的思想,但是隨之而來也帶來了數學處理上的變化。比如說,常用的Cobb-Douglas的生産函數就不再適用了,因爲如果生産技術 是資本 的函數,如果不對這個函數形式加以約束,那麽總體生産函數的形式就應該是不斷變化的。理論上,我們可以對 的形式加以約束,使得總體生産函數依然保持類似于Cobb-Douglas函數的形式。最簡單情形,假設 是 的指數函數(當指數爲1時退化爲線性函數),而 依然是Cobb-Douglas形式,那麽總體生産函數依然是指數形式,但是資本項的指數變大,而且指數的和要大于1。但是此時的一個重要變化是,當Cobb-Douglas生産函數的指數和大于1,如何進行增長核算?如果進行慣常的增長核算,會産生什麽樣的結果?應該進行什麽樣的修正?應該如何解讀?

但是在生産函數的指數和大于1的情況下,如果一定要進行增長核算,需要給資本項一個大于常見的資本份額的指數(也就是資本累積對經濟增長的貢獻的權重),這時會減小索洛殘差。倘若這個指數足夠大,那麽索洛殘差項可以達到零,甚至小于零。背後的經濟邏輯是,由于技術進步的外部性,以及技術進步嵌入在資本累積當中,資本累積也具有“外部性”,或者稱爲“溢出效應”。倘若繼續按慣常的方法賦予權重,則資本中包含的技術進步的貢獻沒有考慮,索洛殘差被高估。

這裏可能有一點奇怪,就是考慮了嵌入式技術進步以後作爲“技術進步”的代表的索洛殘差會進一步減小。理解這一點的切入點在于,如果我們考慮了所有的因素而沒有遺漏,索洛殘差理論上應該爲零。索洛殘差之所以大,就是因爲我們遺漏的多。現在我們少遺漏了一項,嵌入在資本積累中的技術進步,因而索洛殘差變小了。

回到新加坡的例子。根據Young(1995)的核算,新加坡的增長中技術進步的成分很低,無非說是索洛殘差很低。其實這不難理解。作爲一個具有啓發意義的比方,不妨把新加坡經濟簡化理解爲把幾個先進的工廠搬到一個島上,經濟生活的其他方面都不發生變化,經濟增長體現爲這幾個工廠的産出的增長。這種情況下,工廠雇用的資本和勞動力可以完全解釋工廠的産出的增加,因而沒有留下太大的殘差。一定要找殘差的話,不妨把這些工廠的利潤當做是殘差,因爲利潤是支付了生産成本、資本和勞動收入份額之後的剩余。現實中我們知道新加坡政府的主權基金數目可觀,反應新加坡企業的利潤不菲。[11] 從這個角度看新加坡經濟並非沒有“索洛殘差”,而是有很大的索洛殘差。相比之下,香港、台灣、韓國等經濟體的較大的索洛殘差 [12] ,更多反映了這些經濟體的經濟組織的變化。這些經濟體比新加坡大許多,經濟組織形式複雜許多,新加坡那樣簡單地可以用幾個先進工廠來等價。當然,這些都是一個程度的問題。

如此修改生産函數的情況下,對于索洛殘差的解釋也要發生一點變化。首先,這時候索洛殘差的概念不一樣了,我們不能再說索洛殘差是技術進步,至少不能是全部的技術進步,因爲部分的技術進步已經在資本積累中體現了。其次,我們甚至也不能說索洛殘差是我們對經濟增長的無知。一個更准確的說法,是索洛殘差是我們對于經濟增長的無知的部分,我們知道的部分,已經被分解出來了。最後,把索洛殘差解讀爲“總要素生産率”(Total Factor Productivity,簡稱TFP),容易産生誤導,也與拓展的生産函數不符合,不妨考慮放棄這種解讀。

有一點無論如何應該明確,那就是增長核算的目標,本來就不應該是尋找一個大的索洛殘差,而是達到盡量小的索洛殘差。理想狀況下,如果考慮了所有的增長貢獻因素,索洛殘差應該等于零。

[10] R. Solow, “Investment and technological progress,” in K. Arrow, S. Karlin and P. Suppes, eds., Mathematical methods in the social sciences 1959, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1960, p.89–104.

[11] 根據美國主權財富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)的統計,到2012年,新加坡的主權債投資基金爲2475億美元(http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/),這一數字與與新加坡的年度GDP相當。

[12] 把利潤等同于索洛殘差只是一個比喻的說法。一個重要的區別是利潤去除了利息,但是包含了自有資本的回報,因而利潤實際上包含了資本的收入份額和索洛殘差兩個部分。

6

內生增長理論與“嵌入式技術進步”

索洛模型假定技術進步外生,後來的內生經濟增長理論把技術進步內生了,從而拓展了索洛模型 [13]。這些內生增長模型,把技術進步內生了,但是對于資本積累與技術進步的關系,特別是嵌入式技術進步的理解,並沒有投入太大的注意力。

當然,新的資本品中包含著新技術這一點,是繞不開的。其實在早期的 模型中,就已經明確涉及了“嵌入式技術進步”的概念。早在1962年,肯尼思·阿羅(Kenneth Arrow)在探討經驗積累與技術進步的關系時,就大膽根據資本品必然與生産伴隨的觀察,采用資本存量作爲經驗累積的一個間接測量。阿羅假定新的資本品總是比舊的資本品帶來的産量高,這裏面就蘊含了“嵌入式技術進步”的概念。

然而,阿羅的側重點在于“幹中學”(learning by doing),在他的模型裏,技術進步是資本存量的函數,資本存量是生産經驗的一個測度,生産經驗的多少決定了技術進步的快慢,因爲知識是在生産活動中産生的。而且,阿羅在文中也指出,他僅僅考察了在生産資本品過程中的學習和知識累積,沒有考慮在使用資本品過程中的學習和知識積累,而後者其實對于發展中國家具有重要的意義:發展中國家通過購買資本品,與自己的勞動力結合,可以大幅促進自己的技術進步和人力資本積累。

其實,在函數形式上, 模型可以完全包含投資中嵌入技術進步這一思想。只可惜,阿羅著眼于“幹中學”這一技術進步的方式,而不是資本積累包含技術進步這一思想。究其原因,視角不同可能是一個重要考量。阿羅的著眼點,更多是一個先進國家在技術前沿上的技術進步,而不是一個落後國家的學習和進步。

經濟增長的文獻,立足點往往在于長期的經濟增長,實證的證據也大多來自歐美發達國家。對于這些國家而言,因爲已經處于經濟發展和技術進步的前沿,發展的核心動力來自技術進步,經濟增長的模式是技術進步導致産出增加,帶動投資增加,技術進步是源頭。而對于落後國家而言,因爲沒有處于技術前沿,在追趕發達經濟的過程中,一個重要的途徑就是“進口”已有的技術,而這種進口,往往是通過投資實現的,發展的模式是投資增加帶動技術進步,導致産出增加,這裏投資增加是源頭,與發達國家的經濟增長模式有著很大的不同。這一不同,研究發展中國家經濟追趕時不可不予以考慮。

[13] 代表性的內生增長模型包括AK模型(Arrow (1962), Frankel (1962), Romer (1986), Lucas (1988)),産品多樣性模型(Romer (1987, 1990)),和熊彼特類型模型(Aghion和Howitt (1992))。

4

計量關系與因果關系

對于“過度投資”不可持續的另外一個更直接的回應,來自計量經濟學家。認真修習過計量的人,都會明白一點:計量關系永遠不能被解讀爲因果關系。計量關系本質上是變量之間的相關關系,不管是根據簡單的簡約化模型(reduced form model)計算出來的簡單相關,還是根據複雜的結構性模型(structure model)計算出來的複雜相關,都依然還是相關關系,而不是因果關系。

在解讀計量結果時,學者們通常會把發現的相關關系與某種理論結合,說明實證發現支持了某種理論,而根據該理論,考察的變量之間存在某種因果關系。但是這裏面有兩個層次:一是證據支持了理論,二是該理論假定了某種因果關系。倘若把兩個層次混淆,直接認爲是“證據表明了因果關系”,就大錯特錯了。倘若一個計量證據可以證明或者證否一個理論,把兩個層次合二爲一在證據很強的情況下似乎也無傷大雅。遺憾的是,經濟學上沒有這樣的證據,經濟學上的證據往往都是很間接的,計量的結果最多只能在一系列的假設條件下提供一些支持或者不支持的證據,我們不斷積累計量的證據來支持或者不支持某一理論,從來不能證明或者證否一個理論。實際上,經濟研究的演化方式,是不斷積累證據,然後修正理論,然後積累更多的證據,是一個不斷演化的過程。

把這一層關于計量的討論簡單應用到增長核算上,一個結論躍然紙上:增長核算只是表明增長中的直接貢獻因素是什麽,但是並沒有任何關于增長原因的論述,因而增長核算也就完全不能拿來做增長原因,特別是增長持續性的討論。從“增長的直接貢獻因素”到“增長原因”,這看似很小的一步之間,卻有天壤之別。增長核算可能發現要素投入的增加,比如資本積累和勞動參與率的提高,可以幾乎完全解釋經濟增長,但是這一結果卻對增長的根本原因毫無涉及。比如說,這一核算結果沒有回答一個最基本的問題:要素投入爲何會增加?非洲資源也很豐富,爲什麽不大幅增加要素投入而促進經濟增長?增長核算研究的是增長本身,而不是增長的原因,因而在從增長核算中解讀增長的原因時,總要有一個引申、解讀的過程,這一過程要非常小心。

8

結語:舒爾茨的批判

對索洛模型的缺點的最深刻分析之一,來自另一位諾獎得主西奧多·舒爾茨(Theodore W. Schultz)。在分析傳統農業向現代農業的轉變,以及由此而産生的經濟增長時,舒爾茨強調了新的生産要素的重要性,發現農業技術的進步,其實就是新的生産要素不斷被發明,並推廣應用的過程[14] 。比如,培育新的適宜當地的品種,新的品質好的肥料,新的更好的機械,這些新的生産要素代表了是農業技術進步的本質。這些要素的發明和應用,推動了農業生産的進步,釋放了農業勞動力,使得工業發展成爲可能,也推動了經濟增長。

談到經濟增長理論時,舒爾茨對索洛模型的方法論表示了擔心,認爲索洛模型過于重視綜合生産函數(aggregate production function),忽視了具體的生産過程,特別是忽視了新的生産要素的重要性。舒爾茨特別擔心的是,綜合生産函數這種方法把技術進步置于一個“黑箱子”當中,掩蓋了技術進步的實質,其實是不利于深入理解技術進步這一經濟增長的核心概念的。

可惜的是,盡管舒爾茨早有批評,但是後來索洛模型還是愈發流行起來,對于後來的研究産生了深遠的影響。綜合生産函數盡管粗略,但是可以把生産用一個簡單的函數形式來表達,是一個極爲便利的方法。在真實與便利之間,現代經濟分析似乎對于後者更加偏愛。爲了便利,人們可以包容模型的弱點,甚至選擇視而不見。

索洛本人,對于他的模型産生的誤導,其實不無察覺。在1987年他自己的諾獎發言中,就提到了他自己在模型中的妥協,並強調他自己早就知道要素積累的重要性,早在1958年就提出了“嵌入技術進步”的概念。可惜,後來的經濟增長理論的演化,依然大致沿著“總體生産函數”的路徑,對于技術進步的具體過程,特別是發展中國家技術進步的特征,重視不夠。一種理論一旦發明,人們就會根據自己的便利而選擇使用,發明者本人也沒有辦法。這驗證了中國的一句古話:開弓沒有回頭箭。

倘若只是幾個書生在書齋裏論道,對社會思維沒有什麽影響,那怎麽說也都無傷大雅。然而,索洛模型對于人們的思維,以及政策制定,都産生了重要的影響,經濟政策討論中對于索洛殘差的衆多關注,就是明證。關注也就罷了,很多分析把索洛殘差簡單等價于技術進步,就很容易産生誤導了。可惜的是,盡管西奧多·舒爾茨早已指出索洛理論的方法論弱點,而且他本人亦貴爲諾貝爾經濟學獎得主,他的觀點卻很少被人提及,不禁令人唏噓。