1919年2月6日,巴黎和會開幕後的第19天,奧賽碼頭(法國外交部)迎來了一位名叫費薩爾的阿拉伯王子。這位36歲,出身麥加名門的費薩爾王子,在4個月前剛剛率領阿拉伯軍隊接管了被奧斯曼帝國統治達400年之久的大馬士革。此時此地,他作爲他父親漢志國王侯賽因的特使,要代表阿拉伯人,向“十人委員會”(美英法意日各兩名代表)闡述建國訴求。面對美國總統威爾遜的問題——“是否願意接受一國或多國(對阿拉伯人)的委任統治”,以及有代表對阿拉伯人的負面言論,費薩爾回應道:

我代表我父親來到巴黎參加和會,要求從土耳其統治解放出來的阿拉伯土地能得到完全的獨立和統一……(我的)原則是阿拉伯統一。阿拉伯人爲此而奮鬥。我不能容忍別人分割我們的土地,我(爲阿拉伯人)尋求獨立……我的民族有著厚重的文明遺産,當我們處在文明巅峰的時候,你們所代表的民族還處在尚未開化的動蕩時期。對于這個貢獻了所有文明的民族(阿拉伯民族),我要求你們不要出賣她。

這就是費薩爾用阿拉伯語向國際社會傳達的聲音。這位身著阿拉伯長袍的阿拉伯王子,給在場的西方人留下了深刻印象。英國首相勞何·喬治在其回憶錄中寫道:“費薩爾睿智的面容和一雙明眸在任何場合都會給人留下印象。”而美國國務卿蘭辛則認爲“任何人看到費薩爾,都會不由自覺地認爲他天生就是領袖 。”

巴黎和會期間的費薩爾(前排穿阿拉伯服飾者)、阿拉伯的勞倫斯(中排右起第二人)、努裏·賽義德(中排左起第二人)。努裏·賽義德後來多次出任伊拉克首相,也被視爲親英派的代表,1958年7月慘遭橫死。

對于費薩爾這次表現,伊拉克學者阿裏·阿拉維給予了高度評價,認爲這是“阿拉伯人在國際舞台的首次登場”。但這次登台,真的爲阿拉伯民族爭取到了什麽呢?

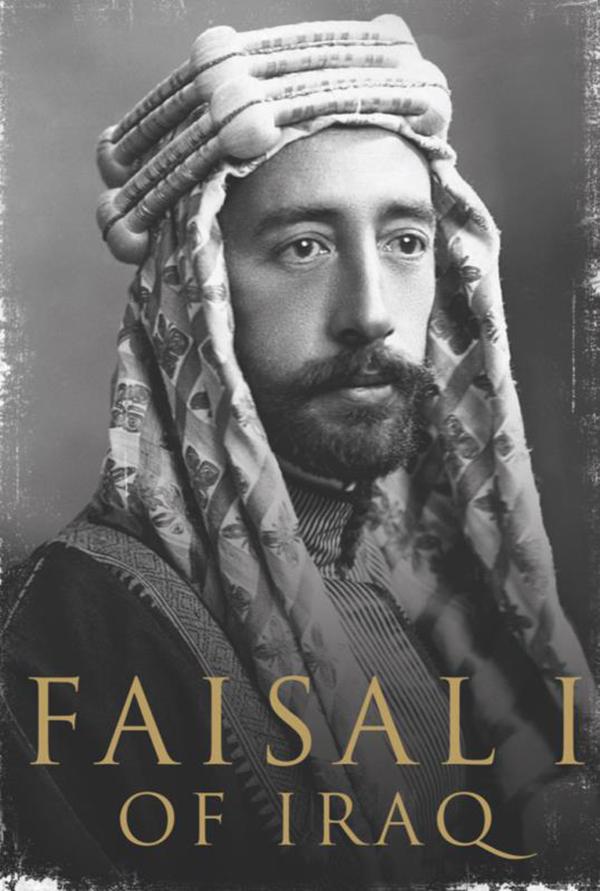

新加坡國立大學教授阿裏·阿拉維用英文爲費薩爾書寫的傳記。阿裏·阿拉維曾在2004年擔任伊拉克國防部長,2005年擔任財政部長。

費薩爾王子

費薩爾,1883年生,哈希姆家族的侯賽因之子。侯賽因作爲哈希姆家族的成員,世襲了麥加的謝裏夫一職,在阿拉伯半島乃至伊斯蘭世界都有著崇高的宗教權威。也正因爲如此,老侯賽因在繼任謝裏夫一職前,就出生在奧斯曼首都君士坦丁堡(伊斯坦布爾),並居住多年。而費薩爾在10歲的時候,也隨家人寓居君士坦丁堡,還學習了英語和法語。無論奧斯曼帝國將其安置京城的目的如何,君士坦丁堡較爲開放、發達的環境,無疑讓出自阿拉伯半島的費薩爾眼界大開。當然,奧斯曼中央對哈希姆家族的優待、拉攏並沒有換來他們的忠誠。按照傳統的阿拉伯民族主義敘事,青年土耳其黨控制奧斯曼帝國後,在境內的阿拉伯地區大肆推行“土耳其化”政策,激起了阿拉伯人的強烈不滿。一戰期間,哈希姆家族便在英國人的支持下,掀起了反抗奧斯曼帝國的“阿拉伯大起義”,其口號也由起初的“清君側”轉向爭取阿拉伯民族的獨立。

根據約旦哈希姆王國官方創辦的阿英雙語網站——“哈希姆王室”,麥加的謝裏夫有管理漢志,掌管禁寺和朝觐事務的權力。“漢志”,又譯“希賈茲”,阿拉伯半島西部的紅海沿岸,含有麥加和麥地那兩個伊斯蘭教聖城。一戰期間,哈希姆王朝雖然希望在阿拉伯亞洲地區建立一個統一王國,但只是建立了漢志王國。

不過在一戰前夕,也就是青年土耳其黨人在阿拉伯地區推行民族通化政策的高壓時期,哈希姆家族仍是奧斯曼的臣子。1911-1912年,剛滿30虛歲的費薩爾還指揮奧斯曼軍隊在阿拉伯半島征討其他叛亂部落。之後,他便作爲奧斯曼官員管理吉達(今天沙特阿拉伯在漢志的港口城市)。但4年後,費薩爾和他的家族,便在英國的協助下(例如著名的“阿拉伯勞倫斯”),將矛頭對准昔日的朝廷,率領阿拉伯人在漢志、敘利亞(如無特別說明,本文所言的“敘利亞”接近于“大敘利亞”一詞,大致包括今天的敘利亞、黎巴嫩、約旦、巴勒斯坦、以及土耳其南部與敘利亞接壤的地區)與奧斯曼軍隊血戰。1918年10月1日,費薩爾王子便率軍接管了大馬士革。10月30日,奧斯曼帝國與協約國簽訂停戰協定,退出戰爭,淪爲戰敗國,而費薩爾則于同日在大馬士革成立阿拉伯政府。再加上戰時與阿拉伯民族主義者(含阿拉伯基督徒)的交往,費薩爾王子此時在大敘利亞地區頗具人望,因此他便以漢志王子的身份,代表他父親侯賽因,代表亞洲的阿拉伯人在國際舞台上傳達阿拉伯人的獨立和統一訴求。

哈希姆家族試圖通過親西方(或者說是協約國集團)的立場選擇,實現振興民族、光耀門楣的宏偉藍圖。這種依靠西方的憧憬在當時的阿拉伯東部地區,甚至亞非拉世界的其他地區也是頗具人望。可是隨後的殘酷的現實卻告訴阿拉伯人,這種指望別人的想法,逃不出“我本將心向明月,奈何明月照溝渠”的失落。

費薩爾的統一:既不完整,更不成功

費薩爾呼籲阿拉伯統一並不絕對。首先,與後來那種呼籲西起直布羅陀,東及阿拉伯灣(波斯灣)的阿拉伯統一不同,一戰時代的阿拉伯統一主要局限在亞洲地區,並不包括埃及在內的北非地區,甚至有時不包括阿拉伯半島的內陸沙漠(例如今天沙特阿拉伯的內志地區)。這從著名的《侯賽因—麥克馬洪通訊中》(一戰期間,費薩爾之父侯賽因與英國駐埃及“高級專員”麥克馬洪的通訊)就可以看出,哈希姆家族所希望建立的阿拉伯王國並不包括北非地區。

第二,即便在亞洲範圍內,費薩爾在巴黎呼籲建立的阿拉伯國家,並不包括父親領導的漢志王國。哈希姆王朝似乎放棄了家族內部的絕對統一。再考慮到英國的利益,費薩爾也排除了英國占領的亞丁(今也門南部港口城市及其周邊地區)等地。而對于沙特王朝控制的內志地區(可大致理解爲阿拉伯半島的內陸地區),哈希姆王朝的態度似乎比較模糊,但更重要的是根本無力觸碰。

可見,費薩爾在巴黎和會上所呼籲的阿拉伯統一,非但局限在埃及以東的阿拉伯亞洲地區,甚至不包括阿拉伯半島,主要也就是大敘利亞地區和今天的伊拉克(有時人們也把伊拉克視爲大敘利亞地區的一部分,但後來往往用“肥沃新月地區”指代大敘利亞+伊拉克)。有時,費薩爾似乎更重視的大敘利亞地區的統一,甚至不包括伊拉克。

即便是費薩爾所呼籲的統一範圍,他也承認各個地區在經濟和社會上存在差異,故而建議采取非中央集權的政體,而是保證邊界的開放,以及鐵路和電信的聯系。阿拉伯學者哈勒認爲,費薩爾其實是想“在阿拉伯東部地區建立由他父親領導的阿拉伯人統治,裏面有諸個小國。”

《泰晤士報》在1919年2月6日描述費薩爾的統一計劃。從中可以看出,費薩爾的阿拉伯統一計劃,在範圍和央地關系上相當不徹底,甚至可以暫時犧牲獨立,接受某一大國的“委任統治”。但就客觀環境而言,費薩爾的想法何嘗不是委曲求全的無奈之舉。

但哈希姆家族的統一計劃,早就被英法之間的利益勾兌所犧牲。戰爭期間,英國政府一方面含糊許諾哈希姆家族建立統一阿拉伯王國的訴求,另一方面卻又和法國秘密瓜分奧斯曼帝國在阿拉伯亞洲地區的領土,也就是著名的《賽克斯—皮克特協定》。如此,倫敦可謂是把大敘利亞地區的主要區域同時許諾給了法國人和哈希姆家族,這在戰後必然撞車。雖然英法兩國就此問題在巴黎和會上也有分歧,但出于對英法關系的重視,倫敦自然會犧牲他們的阿拉伯盟友,甚至自己在阿拉伯世界的民心。

對于西方列強的“托管”,在1919年6月成立的敘利亞大會予以強烈回應,他們抗議對敘利亞的瓜分,並要求完全獨立,擁戴費薩爾爲國王。爲此,敘利亞大會希望得到美國的經濟和技術援助。可見,當時的美國在阿拉伯民族主義者眼中的印象還是不錯的。但威爾遜政府卻拒絕了。

不過在費薩爾的要求下,美國還是向敘利亞地區派出了代表團(King-Crane Commission),已了解當地人的民族訴求。與英法兩個老派殖民主義國家相比,美國這個舉動多少也算實踐了一下“民族自決”原則,體現出些許的理想主義情懷。美國代表團于6月到達貝魯特後,經過2個多月的走訪調查,于8月末向巴黎提交報告。美國代表團的報告認爲當地人民心向獨立,反對建立猶太國家,故而呼籲應該建立由費薩爾領導的統一阿拉伯王國。

但民意根本阻擋不了英法的瓜分。1920年,費薩爾被擁戴爲敘利亞國王,旋即遭到法軍的驅逐,被迫在英國的“托管”下,遷就伊拉克國王之位。同年,費薩爾的三哥阿蔔杜拉建立外約旦埃米爾國,和巴勒斯坦地區同樣受英國的“委任統治”。至此,親英的哈希姆王朝就出現了三個獨立國家,而其中的漢志王國又在1925年被沙特王朝所滅。至于法國“托管”的地區,更是分崩離析。今天的敘利亞,在當時被法國人分成了大馬士革、阿勒頗、拉塔基亞,再加上黎巴嫩、德魯茲山區、亞曆山大勒塔(今土耳其南部)。且不算阿拉伯半島的沙特王國、也門王國以及海灣酋長國等等,阿拉伯亞洲地區到了1923年已經出現了10個近似于國家性質的實體。奧斯曼帝國的覆滅不但沒有給阿拉伯人帶來獨立和統一,相反使得當地徹底碎片化。

可見,費薩爾王子的慷慨激昂之言,雖然在西方得到些許同情,卻沒有爲阿拉伯民族爭取到統一,甚至都沒有替自己的家族贏得統一。

西方對阿拉伯人的東方主義偏見

阿拉伯人統一訴求的破滅,固然在于英法的利益勾兌。但除了利益層面的東西,也不應該忽視觀念層面,例如西方世界對阿拉伯人的東方主義偏見。

阿拉伯統一作爲阿拉伯民族主義的核心理念,往往表現出一定的世俗主義色彩。也正因爲對民族認同的強調,阿拉伯民族主義(或阿拉伯主義、泛阿拉伯主義)往往被視爲泛伊斯蘭主義的對立面。同樣,如學者哈勒所言,費薩爾在巴黎和會上表達阿拉伯人的統一訴求時,“回避了(阿拉伯人之間的)宗教紐帶。”

但在當時的西方輿論中,對阿拉伯統一的敵視,在很大程度上恰恰源自他們對伊斯蘭教的東方主義偏見。美國國務卿蘭辛就認爲費薩爾希望落空的原因是“西方列強對伊斯蘭教和穆斯林根深蒂固的偏見”(此語爲阿裏·阿拉維所總結,並非蘭辛原話)。蘭辛指出:

基督教世界世世代代都對穆罕默德信仰(the Mahomeddan faith)帶有敵意……奧斯曼帝國的覆滅爲(複興東方基督徒的福祉)提供了契機,巴黎會議的大部分歐洲代表都決心反對將奧斯曼蘇丹過去的領土再次交由穆斯林統治……敵視穆斯林統治的氛圍使得費薩爾王子創建新興敘利亞王國,也是一個新興穆斯林王國的計劃難以實現。

蘭辛所說的這種東方主義偏見,不只存在于歐洲,甚至還蔓延到美國的輿論中。2月10日,也就是費薩爾向十人委員會宣講阿拉伯民族訴求的4天後,有人致信《紐約時報》編輯部,竭力否認“敘利亞人”和“美索不達米亞人”(可大致理解爲今天的伊拉克人)的阿拉伯民族屬性,並指責費薩爾所代表的漢志地區的阿拉伯人缺乏宗教包容,是不能治理“文明人”(civilized communities)的“狹隘遊牧民”(narrow-minded nomads)。3月,又有人在《紐約時報》上渲染阿拉伯人對亞美尼亞人(主要是基督徒)和歐洲人的威脅,認爲“阿拉伯人現在搞的泛阿拉伯運動,就是學土耳其人當年的路數,迫害其他民族。”對于尚在巴黎的費薩爾,這位作者認爲他“代表了一群野心勃勃,試圖統治整個小亞細亞的人。”與此同時,還有人給泛阿拉伯主義貼上了“沙文主義”(chauvinism)的標簽,指出青年土耳其黨人當年迫害亞美尼亞人、敘利亞人、阿拉伯人和希臘人的政策,現在又被“泛阿拉伯主義者”(the Pan-Arabs)所模仿。

1933年9月,已經在伊拉克在位12年之久的費薩爾駕崩。在臨終前,他還在以外交手段,試圖在西方主導的遊戲規則內,爲伊拉克贏得法律上的獨立地位。單從字面上的“獨立”來看,他成功了,1932年伊拉克王國獲得了獨立,是第一個獲得獨立地位的阿拉伯國家。但英國仍然在伊拉克保持大量不正常的權力,例如保持軍事基地和幹預外交的權力,伊拉克依然沒有獲得真正的獨立。在這樣的窘境下,他和他的子孫如何能夠取得大敘利亞的主權,實現阿拉伯的統一?

當然,他畢竟爲阿拉伯的獨立和統一做出過自己的努力,所以他的去世得到了阿拉伯人的廣泛哀悼。但從長期來看,他生前的親英立場,恰恰爲20年後哈希姆王朝日後在伊拉克的覆滅埋下了炸彈。當然,阿裏·阿拉維對費薩爾的去世頗爲惋惜,認爲“那種現實、有目的且帶有建設性的愛國主義隨著費薩爾的去世而終結,代之而來的是非常躁動、帶有爆發性且憤怒的民族主義,並在二戰後席卷阿拉伯世界。”看得出阿裏·阿拉維教授並不欣賞日後納賽爾所代表的那種激進阿拉伯民族主義,體現了當今阿拉伯世界相當一部分知識分子對激進革命的反思和否定。但問題是,依靠西方的溫和民族主義能因費薩爾的去世而人亡政息,就足以說明其生命力之脆弱。費薩爾去世後,隨著納粹德國的崛起,伊拉克在內的阿拉伯世界親德情緒日益增長,阿拉伯民族主義者試圖借德國人之手實現自己的獨立和統一,而德國人也相當會利用這一點去挑動阿拉伯人的反英情緒。這在伊拉克軍隊中體現得尤爲明顯。甚至費薩爾之子,加齊國王也表現出一定的親德反英情緒,並因此得到了一部分阿拉伯民族主義者的擁護。的確,親德路線在第二次世界大戰的國際大背景下注定沒有前途。但阿拉伯人的反西方情緒卻得以蔓延,進而造成1958年哈希姆王朝在伊拉克的覆滅。

而這種帶有反西方情緒的激進民族主義之所以能夠長期盛行,恰恰就在于費薩爾所代表的溫和路線不足以從西方世界滿足阿拉伯人的民族,哪怕是已經得到許諾過的東西,巴黎和會便是一個注腳。