今天見到金陵大旅店的人,都說它很花樣年華。

這裏是本月8日逝世的香港文學教父劉以鬯在新加坡的最後一個住所,也是他南洋歲月最重要的一個地標。

劉以鬯當年住過的金陵大旅店的房間是用木牆間隔而成 Jeremy San Tzer Ning 攝

走進惹蘭勿刹路(Jalan Besar)的金陵大旅店,恍神踩空,宛如跌進了時空的夾縫,還未回過神,上世紀五六十年代濃濃的氣息和氛圍就撲面而來。腳下踩著的是英殖時期,南洋建築普遍采用的拼貼式手繪花磚。大堂電梯的牆、旋梯的地板和扶手是今日已不多見的淺綠朱紅水磨石所打造。石灰牆依舊斑駁,刻意不上新漆,脫落褪色的字樣仍在爲天台不複存的餐廳打廣告。重疊的幾排字似乎在努力地向現代人重提頂樓酒家易手的過往。

金陵大旅店大約建于1938年,樓高四層,是那個年代很典型的現代主義風格建築。盒形的架構講求簡約實用,一扇扇的百葉木窗是透露著熱帶建築的南洋容顔。在新加坡這座向來不眷戀老物舊事的城市,這家老旅店居然站得住腳,真是一個奇迹。

在裏頭緩緩移步,很難不想到電影《花樣年華》所引述劉以鬯《對倒》裏的經典字句:“那些消逝了的歲月,彷佛隔著一塊積著灰塵的玻璃,看得到,抓不著……如果他能衝破那塊積著灰塵的玻璃,他會走回早已消逝的歲月。”

其實金陵大旅店並不是一直都這樣的。

金陵大旅店今日外觀 林方偉 攝

八十年代末,酒店執照到期,據說現居住香港的原主家族沒去重新申請,讓酒店廢置了20多年,裏頭一度殘破得讓人不忍卒睹。

1991年,酒店被國家文物局列爲受保護曆史建築。2011年,一位酒店業者跟屋主租下,請來新加坡設計事務所“Farm”保留外觀,裝修內部後,酒店在2012年再度開張,風華再現。

爲符合新業主的預算要求,設計團隊提議保留酒店大部分的原貌,才機緣巧合地把五六十年代的氛圍給召喚了回來。

我跟負責裝修設計工程的建築師謝南權聊起時,發現設計團隊和業者雖以電影《花樣年華》爲設計的靈感,但卻對劉以鬯曾住過這裏一無所知。對食物癡迷的新一代新加坡人,倒是對酒店天台的餐廳曆史很感興趣。據說頂樓金陵餐廳和2樓世界大酒店的業主是不同的人,後來合並成金陵大旅店。酒家也多次易手,在劉以鬯入住時還曾從酒家另辟爲俱樂部。

號稱“四大天王”的新加坡廚神據稱在此設店,由他們發明的獅城名菜辣椒螃蟹、黑椒螃蟹和撈魚生都是在這裏問世的。

爲還原1950、60年代的風華,新一代業者才連帶把劉以鬯入住時的氛圍也帶了回來。讓研究劉老1952年到1957年的南洋足迹的我,何等幸運地“衝破那塊積著灰塵的玻璃,走回早已消逝的歲月。”

裝修後的金陵大旅店,酒店大堂洋溢著“花樣年華”的氛圍 林方偉 攝

房間已把木牆拆除 林方偉 攝

保留了樓梯的原有樣貌,包括水磨石地面和斑駁牆體 林方偉 攝

劉以鬯1952年從香港來新,擔任在新加坡複報《益世報》的副刊主編。與他同來的有香港報人鍾文苓、劉問渠、趙世洵和張冰之,五人組成“五虎將”南來,鋒頭極健。

初到新加坡,劉以鬯居住在丹戎巴葛柏城街20號,南洋客屬總會裏的一個小房間,不用10分鍾就能步行到設在安順路的報館。任誰都想不到,這家籌備了3年的報紙只辦了4個月又5天,就因爲財務與發行的困境而突然宣布破産停刊。這挫敗將成爲劉以鬯在新加坡報業的主旋律——從1952年至1957年的6年間,劉以鬯在新馬近10家報紙和小報——《新⼒報》、《聯邦日報》、《中興日報》、小報王《鋒報》、《生活報》、《鐵報》、《獅報》和《鋼報》浮沉,比在香港還不如意。

1956年,劉以鬯搬進了金陵酒店的一個小房間。此時,他38歲,應該是在《鐵報》或《獅報》當編輯。當初來新加坡換個環境,冀望能大展拳腳,然而不是做一家倒一家,就是報紙留不住他。初來時意氣風發的他,到了這時已是意志消沉。順便說一句,在那個年代,確實是有人在酒店長住的,香奈兒1934年住進巴黎麗茲酒店後,一住就是30幾年。然而,金陵怎麽看都不是、也不會是巴黎的麗茲。

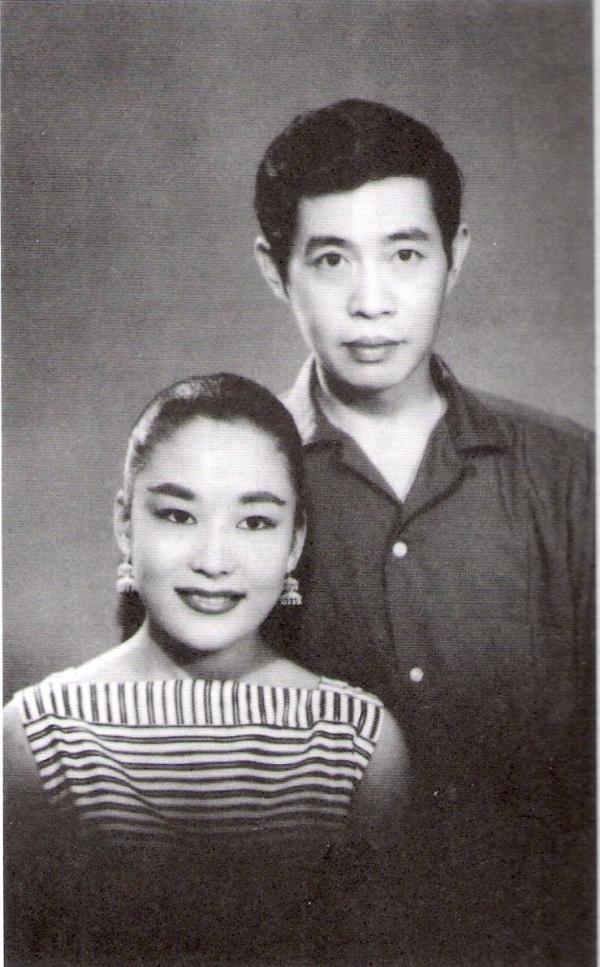

劉以鬯初到新加坡時留影

歌台紅星、廈語電影天後莊雪芳是劉以鬯在新加坡的歌台好友。莊雪芳、蘇章恺 提供

建築師謝南權爲我還原當年劉以鬯入住時的房間格局。每層樓用木牆隔出一間間房間,2.6米高的木牆頂端是镂空鐵柱,毫無隔音所言,有心偷窺隔壁房客也不難——不免讓人想起《2046》裏梁朝偉和章子怡隔房“互動”的場景。謝南權記得,原裝的房門外還附加半扇雙開門和門簾,讓住戶在炎熱的晚上能敞開大門。那時酒店沒有冷氣,這些熱帶設計都是讓每間房能自然通風。房內也沒有衛浴設備,每層樓房客都得共用廁所和浴室。

在新加坡住了5年,肯定累積了些隨身物,行李裏面應該會有劉老熱愛的郵票簿幾本、瓷器幾件等,但看房間的面積肯定是容不下太多的物件。簡陋的睡房裏,除了有劉以鬯的衣物之外,應該還會有幾本他隨身帶著的絕版舊書,比如他在新加坡《南方晚報》連載完後出版的兩本小說《雪晴》和《龍女》。劉以鬯在南洋的6年,像個賣文編版的吉普賽人。他還曾經北上吉隆坡擔任《聯邦日報》總編輯,因爲做得不順心,又回到新加坡。哪裏要他,他就去哪裏。

酒店本來就是一個不安定的過渡空間,劉以鬯最後把酒店當成家,成了他南洋流離歲月一個煎熬的象征。他住進金陵後沒有更好,只有更壞。

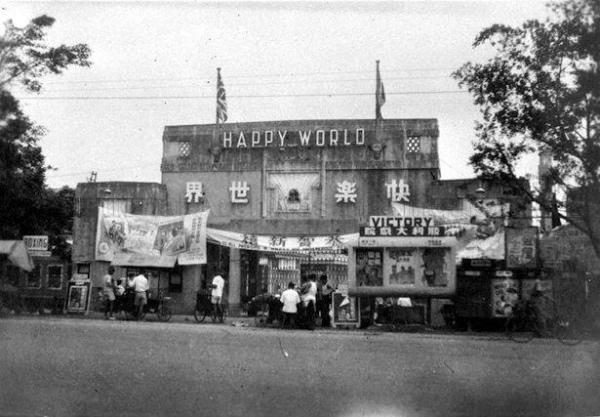

五十年代,金陵大旅店是惹蘭勿刹一帶少有的旅店,因爲地點靠近新加坡兩家如日中天的大遊藝場“新世界”和“快樂世界”,而深受當時南下新馬巡回表演的香港歌舞團歡迎。

酒店頗具規模,收費便宜,絕對容納得下所有的團員。劉以鬯在1959年以歌台爲背景寫給新加坡《南洋商報》的短篇小說《團長》就以這裏開場。劉以鬯從酒店雜工的觀點寫道:“我在惹蘭勿刹一家旅店裏服務……有一天,旅店裏忽然來了一大群男男女女,很年輕,而且穿著花花綠綠的衣服……在新加坡不大常見。樓下賬房告訴我:這是一班香港歌舞團,剛從聯邦巡回演出回來,今天晚上,將在遊藝場上演。”

五光十色的遊藝場曾有過報人/小說家劉以鬯的身影 新加坡國家檔案館提供

香港舞者羅佩雲,就是成員之一。跳現代舞的她被冠爲“香港之寶”。1953年,年僅18歲的她聯同風靡華人歌壇的時代曲歌星張露、崔萍和方靜音等,首次與香港歌舞團首次來新馬巡回演出,1955年再次南下。1956年5月26日,是她第三趟來“快樂世界”表演。這時,她不只是表演,還領導一班歌星、舞者組成的“天鵝歌舞劇藝團”,整團25人浩浩蕩蕩地在金陵大旅店下榻。

38歲的劉以鬯與21歲的羅佩雲,這兩條“對倒”的路就在此時此地連成一線。羅佩雲今年初在香港接受我采訪時透露:“很多人以爲我們是在1956年才認識的。其實我們早在1953年就相識,只是不相熟,到了第三次才真正深入地認識。他在報館下班的時間很晚,我表演完後,午夜回到酒店在大堂遇到他會一起聊天、吃宵夜。”

今日坐在金陵旅店大堂回望60年的時空,我能想象他們也曾坐在這裏,夜深人靜,不要吵到櫃台在打盹的賬房,他們壓低聲音聊得十分投入,愛情,一點一滴地在這裏滋長。

劉以鬯與羅佩雲1957年在新加坡留影,劉太透露,這是他們在新加坡的首張合照。羅佩雲 提供

劉太跟我說,當時入住金陵是因爲靠近他們表演的“快樂世界”。遊藝場在2000年已被拆除,我找出舊地圖細看,從惹蘭勿刹走去蒙巴登路要四五十分鍾,坐三輪車也要至少一半的時間。那個時代的人對交通便利的概念或許跟我們今天有點不同。劉以鬯曾經流連的“新世界”遊藝場反而離酒店更近,沿著惹蘭勿刹路步行不到10分鍾就走得到了。在認識羅佩雲之前,劉以鬯跟歌台藝人和圈內人過從甚密,香港粵語流行曲教父顧家輝的姐姐,唱紅《不了情》的歌星顧媚在“新世界”的“滿江紅”歌台駐唱時,也跟他有過一段情。

梳理劉以鬯南洋事迹的作者,都把重心放在他的報章事業,跳過了他和歌台千絲萬縷的牽系。若只看劉以鬯在新馬報業的起落,他在南洋流離的6年可形容爲淒苦和慘淡。但我的研究發現,從劉以鬯跟五十年代歌台人物的密切往來,我們卻能窺見花樣年華的七彩瑰麗。報業的不如意給了他愁緒,歌台則爲他解愁忘憂。

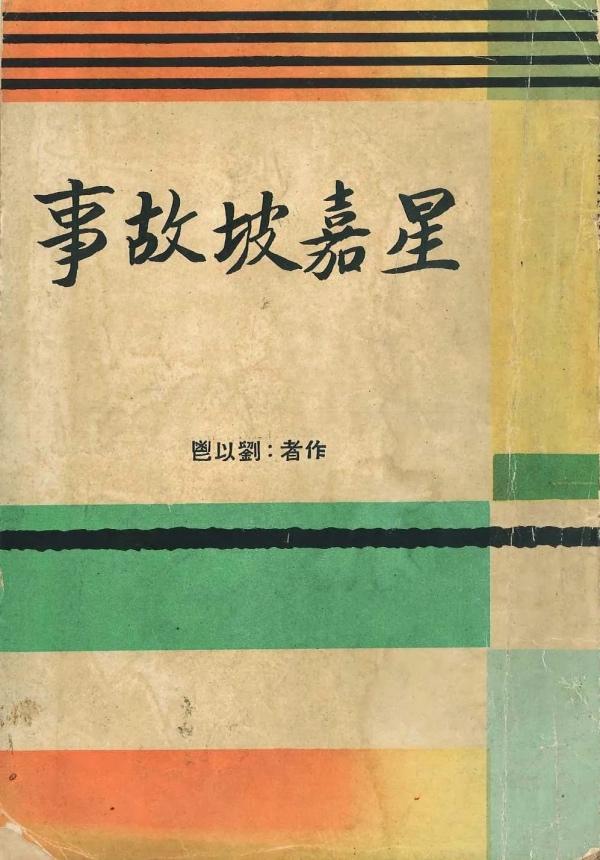

劉以鬯絕版小說《星嘉坡故事》重提他的歌台往事

在沒有電視機的年代,到遊藝場是新加坡最受全民歡迎的夜間娛樂。人們在裏頭能看電影、購物、玩遊戲、跳舞,單是現場“表演”就有拳擊、摔角、馬來和華人傳統戲曲、脫衣舞等。踏入這幾家五光十色的“世界”,就宛如走進摩登世紀的萬花筒,目不暇給。隨著時代曲風靡整個社會,歌台更是這個時代最火紅的娛樂形式。

在歌台最輝煌的時期,三大“世界”裏頭共有20家歌台,每場能吸引到至少500位觀衆,單是“新世界”就有“滿江紅”、“鳳鳳”和“香格裏拉”三家當紅的歌台。普羅大衆只要付一塊錢,就能舒舒服服地邊喝汽水,聽歌星演唱,看诙諧短劇,消磨一整個晚上。

身爲報館編輯,劉以鬯和遊藝場內的歌台會有密切的關系。歌台需要報紙,尤其是娛樂性質的小報宣傳,小報也需要報道藝人的消息。作爲報人,當然有特權能看到普通觀衆看不到的後台風光。

新世界歌台,劉以鬯夫人羅佩雲當年來新時曾在這演出 新加坡國家檔案館 提供

他雖是外人,卻很快就被當作歌台的一份子,台前幕後,來去自如,甚至還玩票地參與歌台的創作,爲歌星寫歌詞。

到了新加坡不到半年,劉以鬯給香港舊東家《星島周報》投了5首新詩,1952年8月7日以《巴厘風情及其他》題目見報。這組新詩由香港作家許定銘在2015年翻舊報時發掘出土,其中一段這麽唱到:“我緊緊摟住你的細腰,你瘋狂地將我擁抱。莫非你看透我心境蕭條,故意贈我一場熱鬧。”不過,劉以鬯的版本未得廣傳,目前潘秀瓊的版本《巴厘島》更爲人知曉。劉以鬯顯然也很欣賞潘秀瓊,1952年8月3日,他在《益世報》副刊爲她寫了一篇《優秀的女低音潘秀瓊》。

和羅佩雲戀愛不久後,劉以鬯因事業不順遂,長年心力交瘁,每天抽兩包煙抽出肺病。羅佩雲說,幸好他的香港好友鍾文苓等爲他張羅醫藥,每天請醫生來金陵大旅店幫他打針,才救了他一命。

巡演結束後,羅佩雲毅然放棄演藝事業,留在酒店專心照顧劉以鬯長達10個月。來南洋5年,爲融入而學會吃咖喱、沙爹(馬來人的烤肉串)和榴蓮,體弱生病的劉以鬯這時卻開始想念起家鄉菜。兩人因此常去快樂世界附近的上海菜館吃飯,羅佩雲也會特地坐三輪車到牛車水(新加坡的唐人街)一家專賣上海食品的雜貨店給劉買吃的。羅佩雲對劉以鬯照顧得無微不至,很多認識他們的文人都說,劉以鬯的命是她撿回來的。

芳華正茂的羅佩雲當年從香港來新加坡表演舞蹈,款待媒體記者時留下倩影。羅佩雲 提供

劉以鬯的南洋歲月走到金陵大旅店跌到谷底,但他也在此絕處逢生。一年後,羅佩雲的居留證到期,必須回港,劉以鬯處理完新加坡的事後,也緊隨,兩人1957年在香港結婚。去年,兩人還在香港與一班文藝界友人慶祝60周年鑽石婚慶。叫人惋惜的是,原本還差半年,今年12月18日,羅佩雲就可以替她“結婚後,未嘗24小時分離”的人生伴侶歡慶100歲大壽了。

可以這麽說,劉以鬯的後半生是在離開金陵大旅店後開始的。遇到羅佩雲後,大病初愈後,他終于意識到是該結束新加坡的日子了。劉以鬯當時已獲得新加坡永久居留權。羅佩雲說:“劉以鬯拿旅遊簽證回香港,在香港報館找到工作後,由我作擔保人,才重新申請到香港的永久居留權。”劉以鬯也說過:“爲了生活,爲了維持一個家庭,我才寫得那麽多。”

劉以鬯寫得的確很多。他在1960、70年代定居香港時,爲生活與文學理想成爲“寫作機器”,展開令人咋舌的筆耕。最高紀錄曾爲十三家報紙和不定期刊物撰寫連載小說,一天至少寫一萬三千字。

白天寫來娛樂大衆,晚上寫來娛樂自己。他一生最好的作品都創作于這個時期。《打錯了》用現代、新穎的形式,生動地刻畫出香港市民衆生相;《酒徒》被譽爲中國第一部意識流小說。《對倒》則是熱愛集郵的劉以鬯從兩枚錯體郵票獲得靈感,寫了不相關的一男一女,兩人只在電影院相遇,互望一眼,散場後又各奔前程。

也正因爲有了《對倒》和《酒徒》,王家衛才有了拍攝《花樣年華》和《2046》的靈感。

《花樣年華》爲劉以鬯潮濕的南洋歲月提供了一個想象的空間

兩部電影複古又瑰麗。借助戲裏梁朝偉扮演的以劉以鬯爲雛型的周慕雲,新一代的讀者對過去泛黃又潮濕的歲月有了立體而彩色的想象。但想象終是想象,難免失真。《2046》裏寫黃色和武俠小說謀生的周慕雲,讓年輕讀者誤以爲劉以鬯現實也是如此。劉以鬯夫人羅佩雲澄清這並非事實。劉以鬯也曾在《蘋果日報》一篇專訪中表示,“王家衛把劉以鬯正式變成電影人物,這個好大問題,因爲他對我了解不是很深。”

60年,兜了一大圈。今天重回金陵大旅店,沖破的不只是劉以鬯說的“那塊積著灰塵的玻璃”,還要穿透一連串流行文化符號,才能似夢似真,踉踉跄跄地走回那早已消逝的南洋歲月。

【本文作者】林方偉,新加坡新聞工作者、電影編劇、小說作者、中英譯者。今年獲頒新加坡國家圖書館李光前研究金,研究劉以鬯的南洋事迹。其短篇小說《死人街三輪車上的小姐》曾榮獲2017年新加坡金筆獎。