去年某天晚上,我向外甥白瑞文問起他在杭州一所職高的學習情況,他曾就讀于電梯工程技術專業。中國各類職業、技術學校有3000萬在校生,20歲的白瑞文曾是其中一員。

他點了一支煙,徐徐道來:“要談過去犯的錯誤,你需要一支煙。”青少年吸煙雖然並不少見,但從道德和學業角度經常被視爲“壞”的標志。白瑞文第一次吸煙是在職高的第一天,他的室友遞給他一支煙。那年,他16歲。

“是萬寶路,”他回憶道,“香港黑幫在《古惑仔》電影裏就抽那個。” 白瑞文所在的小團體,成員們都以兄弟相稱。後來,他們卷入了幾起群架事件,用磚塊襲擊了校園裏的高年級學生。白瑞文被停課,差點被開除。“我不願意去回想。畢竟,這些都是錯誤,”他說,“在我們學校裏,沒有人會學好。我們年紀太輕,容易受到環境的影響。”

說到中國教育系統,許多人首先想到的是恐怖的高考和通過類軍事化訓練強化記憶的“高考工廠”。但是,鮮少有人關注學生生涯中更早的一次考試。16歲時,學生們參加高級中等學校招生考試(中考),這對他們今後的生活軌迹也至關重要。

中考中表現不佳的學生要麽辍學,要麽選擇在職業或技術高中學習。學生命運的區別非常明顯。當年,我通過中考進了一所普通高中,之後成爲家裏第一個上大學的人。我的大部分朋友不得不去職校就讀,而其他人則辍學去了當地工廠工作,爲世界各地組裝“中國制造”的商品。他們經常被貼上“差生”的標簽,最終永遠也擺脫不了工薪階層的地位。

曾經很長一段時間,我相信我和同齡人的區別都是由自身原因造成的:他們最終要爲自己在精英主義體系中的糟糕表現負責,因此也要爲自己的職業前途負責。但事實並非如此。受中國教育制度的系統性影響,人們不把失敗歸咎于他們所處的環境,而是將之內化。

一個公開的秘密

20世紀80年代初,中國開始了大規模的中等教育體制改革。悉尼大學人類學高級講師特裏·沃若諾夫(Terry Woronov)在其所著的《階級工作:職業學校與中國城市青年》(Class Work:Vocational Schools and China’s Urban Youth)一書中指出,爲了應對鄧小平改革後的新勞動力市場,教育部實施了中考來培養“既不是資曆過高也沒有訓練不足”的畢業生。國務院在1993年印發的《中國教育改革和發展綱要》中宣布,“中等職業技術學校招生和在校學生人數占高中階段學生人數的比例,均已超過百分之五十”。2012年,教育部在其工作要點中重申,“保持高中階段教育普職比大體相當。”

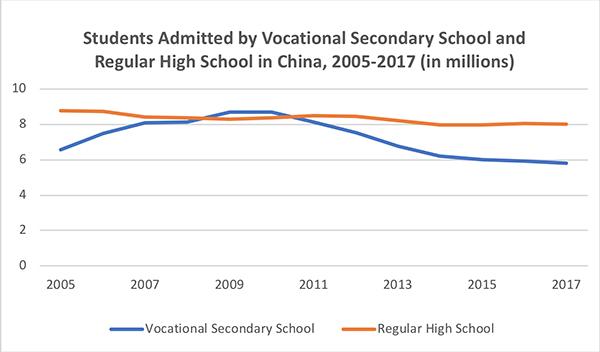

圖1:2005-2017年中國職業中學和普通高中學生錄取人數(以百萬計),數據來源:中國教育部

盡管不同地區和年份的普通高中錄取率會有所不同,但自1993年以來,這一比例在全國整體一直保持在大約50 %。換句話說,不管考生如何努力,已經預先確定得分較低的一半人只有進入職業學校的選擇。

這個數字對公衆來說從來都不是秘密,但是當我和中國知識分子說起它時,很少有人聽說過。唯一一個意識到這個既定失敗率的群體是中學校長,可他們似乎對這種失敗率的重要性並不太在意。

這種集體冷漠令人不安,因爲通常不理想的成績會伴隨著許多道德審判。目前,中國家庭大多仍然將學業成功與長期的經濟保障聯系在一起。盡管職業學校畢業生的就業率高達95%,職業教育仍然被視爲失敗的選擇。

正如沃若諾夫在她書中指出的那樣,中國的考試分數“壓縮並代表社會價值……年輕人逐漸成爲他們的考試分數。”人們可以像衡量成績一樣輕易地判斷這些青少年的德善,中國一半的年輕人因爲高中錄取率而被視爲“失敗者”。

當教育系統將學生進行二元分類,人們忽略了其中一半學生所作的大量努力。我們並沒有讓機構承擔責任,只是認爲這些學生應該爲不夠努力而失去實現向上流動的機會負責。

這種文化偏見主要産生于制度層面。在《誰害怕大惡龍》(Who’s Afraid of the Big Bad Dragon)一書中,作者堪薩斯大學教育學院傑出教授趙勇認爲,中國社會強調個人努力,學生相信卓越只來自他們的勤奮。當學生處于因背景、能力不同而無法公平競爭的環境中,確保個人成功的責任轉移到了家庭,最後到了他們自己身上。

“不走運”的學生

十多年前,我在杭州農村參加中考,當時班上超過六成的同學去了職業學校。我19歲的表妹顧夢三年前從同一所中學畢業,情況更糟。除了少數幸運兒,她的大部分同學都去了職業學校。然而,這在農村地區非常普遍,尤其是在中國西部。

幸運兒會在周圍的村莊被談論。“一個鄰村朋友和我在同一所小學和初中讀書”,顧夢告訴我,“她好幸運,考上了鎮上最好的普通高中,而我最後在職高裏學電子商務。她說我又笨又懶,不如她聰明又勤奮。我什麽也沒說。但有時候我覺得她說的對,不然爲什麽我沒考上高中呢?”

使用負面標簽的後果非常明顯。像顧夢這樣的職校學生可能會將這些文化偏見內化,並將其與更成功的同齡人相比下的不足完全歸咎于自己。之後,顧夢因扇室友耳光差點被職校開除,問題徹底爆發,她在父母懇求學校並且塞錢之後才被允許留下。她認爲自己受到了學校不公平的對待,最終還是選擇了退學。

進入職業學校對于年輕人來說,通常意味著首次在不受父母或者熟悉老師監督的環境下學習,不容易進步。2015年,《世界銀行經濟評論》中一篇題爲“職業教育對發展中國家人力資本發展的影響:來自中國的證據”(The Impact of Vocational Schooling on Human Capital Development in Developing Countries: Evidence from China)的研究發現,相對于學術型高中,就讀職業高中會大大降低學生的一般技能,特定技能得不到提高,並且增加辍學率,這在家庭經濟條件較差的學生中尤爲突出。這種情況往往會導致學生們最終對他們的教育和未來前景漠不關心。

許錫發曾經在山東一所職校讀建築工程,他告訴我,只有兩成的同學真正在意學業,其余的人上課時間要麽用手機聊天,要麽睡覺。上課睡覺非常普遍,所以它或多或少被迫接受了。一位職校的女老師對我說:“我們老師也只是混日子。” 拿破侖關于中國是沉睡中的巨人的格言從來沒有像在中國職業學校中那樣真實。針對這些行爲,顧夢的學校被認爲是杭州一所相對較好的職業學校,學校要求學生上課時交出手機,並在教室裏安裝監控攝像頭,以威懾上課睡覺的學生。

衢州技師學院的一名英語老師哀歎道,“我的學生沒有明確的學習目標。他們沉迷于電子遊戲。他們意志力薄弱、感性、無心向學。”

在職業學校,特別是在農村地區,男性青少年通常與香煙、電子遊戲、兄弟幫和暴力挂鈎。然而,大多數職業學校將這些視爲“正常現象”。2016年,中國西南部一所職業學校爆發了一場大規模的持械群毆,據報道,100多名學生參與該事件,其中三人住院。顧夢告訴我,“在桐江(我們縣上的一所地方職業學校),只要學生不違法,就不會有麻煩。”

對女學生來說,懷孕和墮胎時有發生。雖然普通高中的女生通常是優秀學生模範,得到老師照顧,但職業學校的女生缺乏學校及其家長的類似保護和指導。我以前的一名美國學生在中國西部某個欠發達城鎮的一所職業學校志願做英語老師。去年夏天我拜訪她時,她哀歎她的許多女學生不知道無保護的性行爲會導致懷孕。

雖然職業學校畢業生的高就業率表明這些年輕人畢業後可以找到工作,可他們經常發現自己在低端服務行業工作,並且頻繁換工作。然而,職業橫向流動並不等于向上流動。學生以短期的、能掙錢的邏輯尋找、更換工作,對他們長期的職業發展並無幫助。但他們這樣選擇的原因是:學曆沒有競爭力、技能與當地勞動力市場需求不匹配、身上“壞”和“懶”的標簽從未褪色。

與德國廣受贊譽的學徒制度不同,中國職業學校的從學校到工作的過渡機制缺乏與當地行業的密切合作。雖然從2015年起人社部、財政部曾試圖推進開展“企業新型學徒制”,但企業通常不願意在學徒制上投資太多,因爲缺乏短期利益回報。

許錫發不喜歡建築工程,所以畢業後他當起了健身教練。相比之下,白瑞文試圖遵循傳統路徑,找與其專業對口的工作。在學校待了兩年後,他被派到一家小電梯公司當學徒,月薪不到1500元。杭州的冬天非常寒冷,六個月後,他辭去了工作,永遠離開了電梯行業。“我們不喜歡這個專業,但當時別無選擇,”他解釋道。在父親的幫助下,他現在在一家當地的電子商務公司工作,該公司在淘寶上銷售奶粉、谷物和女士內衣。

“我很努力地工作,每月掙不到3000元。我終于意識到賺錢有多難。在職業學校的時候花了父母這麽多錢,我很懊悔。”我問白瑞文他將來想做什麽。“我上不了大學,所以我沒有辦法和那些有前途、可能會給我帶來機會的年輕人交朋友。如果可能的話,世界這麽大,我想去看看,”他說,“但現在我只想賺錢,一步步地來。”像我外甥和表妹這樣的職校學生無法控制他們的生活軌迹,他們無助地被困在與父母一樣的階層裏。

中國職校教育的未來

盡管預測不盡如人意,但我相信職業教育將對中國未來發展起重要作用。正如習近平主席在2014年全國職業教育工作會議上所強調,職業教育是國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分,是廣大青年打開通往成功成才大門的重要途徑。

2013年,世界銀行和國務院發展研究中心聯合完成的報告《2030年的中國》表明,中國經濟將從“中國制造”向“中國創新”轉變,這將會創造出一批技術熟練、知識型的勞動力。2005年至2013年,國家財政撥款1.23萬億元發展職業教育,特別是中職教育這塊短板中的短板。

然而,如果職業學生周圍的汙名依然存在,上述目標將難以實現。我們必須改變僅基于考試成績就對學生作出“好”或“壞”的二元道德判斷。

爲了實現這一目標,有幾方面亟需政策制定者的關注。首先,職業教育不應被視爲失敗的選擇,社會應該對成功有更廣泛的定義和理解。改變文化偏見需要從體制層面開始努力。比如,新加坡成功實施了國家職業教育項目“未來技能培訓”(SkillsFuture),並在改變社會態度上頗有成效。新加坡教育部長王乙康在2015年的一次會議上強調,“如果個人能夠通過學曆以外的方式展示他們的優勢、激情和能力,我們不應該忽視他們的興趣和願望。”

除了像芬蘭這樣通過倡導合作和公平而取得個人卓越成就的少數國家之外,大多數擁有正規教育系統的國家用各種方式對學生的教育路徑進行分流。職業教育汙名化的問題在亞洲乃至在英國和美國等發達國家都很常見。在消除偏見這個問題上,除了新加坡之外,我們還可以借鑒澳大利亞的相關經驗。認識到終身學習的必要性以及學習機會對國民的可及性,澳大利亞自二十世紀八十年代以來建立了一套引人注目的職業教育和培訓體系,成功地培養了國民的培訓文化,改變了社會對職業教育和培訓的態度和價值觀。

其次,政府需要系統地監管和監控職業高中的質量。由于缺乏問責制,不同學校和地區的職業學生有著截然不同的教育經曆。職業教育系統缺乏統一的教學大綱,教學目標並不明確,各個學校的教學質量無法進行橫向比較,因此我們很難針對性地提高那些教學質量較差的職業學校。鑒于此,斯坦福大學“農村教育行動計劃”( Rural Education Action Program,REAP)建議應實施職業學校認證制度,這在一定程度上可以確保財政投入最終得以轉化爲學生技能。

最後,最重要的是,教育系統需要鼓勵不同的個人能力和志向,而不是消除個性。除了考試成績,我們需要允許學生通過符合其個人興趣的方式來展示自己的熱情和能力,不管他們的興趣是成爲一名廚師、汽車維修師還是成爲一名會計、幼師。這也需要制度的安排,以允許一些渴望進入四年制大學的職業學生回到學術成長的路徑。只有當中國青年中的那百分之五十不再被貼上失敗的標簽並且他們的個體性發展得到鼓勵時,他們才會在課堂上醒來——只有這樣,中國才有機會撼動世界。

(文中人物均爲化名。)