在這個大年初一,觀衆迎來了電影《唐人街探案3》上映。在“唐探宇宙”中,主角們在曼谷大皇宮前鬥舞,到在紐約參加世界名偵探大賽,再到在東京街頭飛馳,在異國他鄉探險破案的同時也和當地的唐人街與華人社區産生千絲萬縷的聯系。就像電影中展現的那樣,唐人街常常作爲華人色彩的街區在流行文化當中出現,而在學術研究中,唐人街則常常被看作是種族主義的遺迹、儲藏種族資源的倉庫、移民去往更大社群的跳板、遺産中心和人才的能源庫。

曆史上最早發展出來的北美唐人街,其形成很大程度上受到種族歧視的影響,因爲唐人街的形成規定了中國移民可以在哪裏安家,必須從哪裏搬走。過去,唐人街也會被視爲城市貧民區。但是隨著20世紀80年代中國融入全球資本主義,崛起爲經濟大國,也隨著專業人士、有錢的新移民的到來,唐人街在經濟和象征上具有了新的重要性。甚至,中國近幾年的發展還引發了新的現象:人們試圖把它看成和旅遊業及中國經濟力量崛起相關的、可被利用的資本,並在沒有唐人街的地方試圖建立新的“唐人街”……

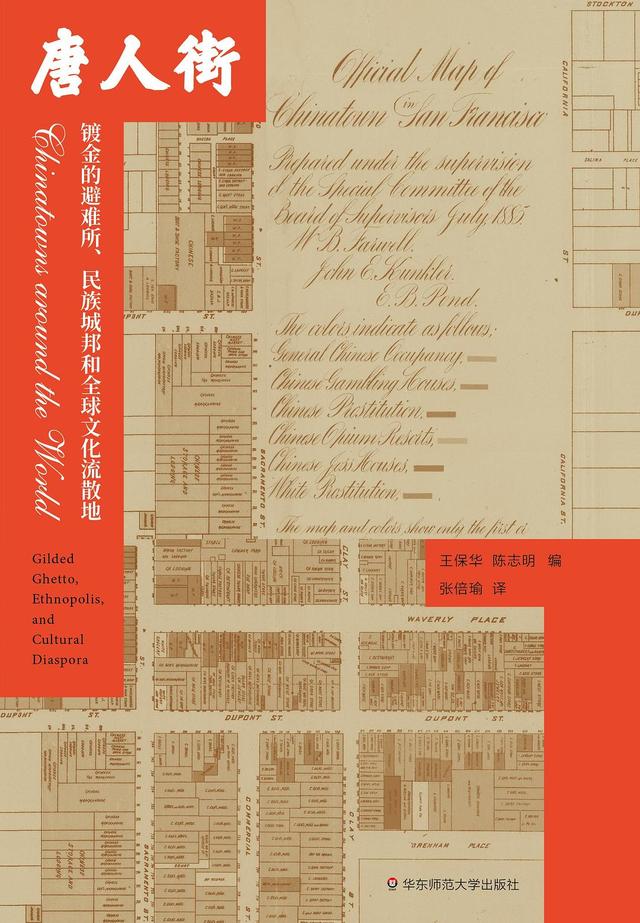

在《唐人街探案》展現的泰國、日本等中國的鄰近國家當中,唐人街是什麽樣的情況?唐人街處于凋敝和式微狀態嗎?本文選取了《唐人街:鍍金的避難所、民族城邦和全球文化流散地》一書中與《唐人街探案》劇情設定相關,關于亞洲唐人街和東南亞唐人街的部分。從中讀者可以看到,無論人們如何看待唐人街,它們都已經成爲當地社會發展、旅遊業、全球資本和當地政治中重要的部分。

《唐人街:反思》

文 | 陳志明

亞洲的唐人街

在這裏我們先討論東亞和南亞,稍後再對東南亞進行單獨討論。在東亞和南亞,唐人街指的是在主導人口不是華人的國家裏,華人商店和中餐館明顯聚集的地區。實際上,這是借鑒了西方“唐人街”一詞來標識這樣一個華人商業區。日本著名的唐人街分別分布在橫濱、神戶和長崎,但新移民正在建設新的華人商業區和“唐人街”。作爲一個空間,日本的唐人街和北美、歐洲的唐人街有若幹相似點:有華人、中餐館和華人商鋪;餐館和商鋪的中文招牌將它們所在的街道和地區與其他地方區分開來,讓人們知道那就是“唐人街”。在一些曆史較久的唐人街裏,人們可以找到舊時的華人組織和寺廟。例如位于神戶南京町周圍的唐人街就是一個彙集了華人商鋪、餐館、社團、寺廟和博物館的老唐人街。我在2008年12月重遊了這個唐人街。就是在這裏的關帝廟裏,我第一次注意到了華人對狗的祭祀崇拜,從那以後我被引向了研究福建泉州地區祭拜狗神的現象。

韓國的例子會比較有趣,因爲它是中國的鄰居。再者,由于在很長一段曆史時期裏受到了中國的統治,韓國存在著對中國移民的偏見。雖然有說法認爲華人的邊緣化促使了北美唐人街的興起,然而在韓國,人口不多的華人受到排斥對建立起唐人街卻沒什麽作用。當地人對華人商業進行鎮壓,並沒有幫助唐人街的發展。雖然首爾沒有一個真正的唐人街,但人們確實能在其中某個地區找到華人經營的雜貨鋪和餐館。2010年10月,我第一次去北倉洞,與我同行的還有兩位學術界的朋友。我們在那兒發現了不少賣幹海參的華人店鋪,還發現了各種各樣從香港和中國大陸進口的醬油。隨著中國經濟實力的提高,韓國一些城市開始嘗試建設唐人街以吸引華裔投資者和遊客。21世紀初期,位于首爾西部的仁川“將一個年久失修的華人社區改造成韓國首個唐人街”(Onishi,2007)。雖然拱門建好了,大紅燈籠也挂上了,但是這個新唐人街還沒有展示出活力,這說明了要建立一座繁榮有活力的唐人街,足夠華商的加入是必不可少的。

在南亞,華人主要分布在加爾各答、孟買、卡拉奇和科倫波,其中聚集在加爾各答的華人形成了一個比較矚目的社區,有印度唐人街之稱。當印度還是大英帝國的殖民地時,加爾各答跟中國廣東有著貿易往來,因而華人在很早之前就已來到印度。南亞的華人大多是客家人和廣府人。加爾各答的客家人因他們的制鞋業和制革廠生意而被廣爲熟知。1962年中印邊界戰爭爆發後,在印度的華人受到歧視,3000人被驅逐出境,大約5000人留下(Zhang and Sen,2013)。許多離開的人都去了多倫多。因此加爾各答唐人街的人口減少了,但是在最近幾十年,這個獨特的華人社區吸引了不少新聞工作者和學者的關注(Oxfeld,1993;Zhang and Sen,2013)。

在東亞,我們發現這裏唐人街的崛起是由華人定居者主導的,在這些社會中,華人因爲他者的身份而格外引人注目。在日本,新到來的華人不僅增加了日本的華人人口數量,還推動了新唐人街的建立,如池袋唐人街。在韓國,我們看到近幾年來人們都在努力建造唐人街,就像仁川。這些嘗試都證明了唐人街最好是從原有的具有活力的華人聚居地發展而來,而不是在一個沒有足夠華人居民的地方建造一個新的。不過,韓國的例子凸顯了中國經濟實力的上升對吸引當地政府建設、發展唐人街的重要作用。

東南亞的唐人街

在東南亞,有一種與北美曆史上的唐人街有點相似的“唐人街”,其形成與西方的殖民主義相關。雅加達和馬尼拉“唐人街”就是很好的例子。但如今在東南亞使用“唐人街”一詞也只是出于方便而不是出于曆史原因。而且此種叫法在當地居民之間並不普遍。雅加達“唐人街”有一個更廣爲人知的叫法——草埔(Glodok)。1740年,華人移民因爲襲擊荷蘭人在巴達維亞(今雅加達)的前哨戰而遭到屠殺,幾千華人喪命其中。在那之後,巴達維亞裏剩下的華人不得不重新遷居于南面城牆之外,這便是草埔的起源(Suryadinata and Ang,2009:57)。1978年初,我遊覽了這個古老的華人聚集地,並于2007年8月重訪故地。我認爲當一個人說英語時,自然地將之稱爲“唐人街”是無可厚非的,因爲那兒到處都是華人商鋪和食閣,附近還有一座17世紀時建造的中國寺廟。這是雅加達最古老的華人寺廟,中文叫作金德院,印度尼西亞語叫Wihara Dharma Bhakti。作爲一條華人和本地印尼人售賣與華人有關的商品的狹窄街道,雅加達“唐人街”看起來既不發達也不引人注目。只是一座座華人廟宇讓它看起來更像一座唐人街。但是草埔之所以如此具有意義,更在于它是一處曆史遺迹。

在菲律賓能稱爲“唐人街”的地區是岷倫洛區,特別是沿著王彬街一帶。在西班牙人的統治下,岷倫洛區這個華人聚居地的發源地也曆經過非常血腥的西班牙人統治。在一次華人暴動中,總督貢梅茲·皮爾茲·達馬裏納(Gomez Perez de Dasmarinas)被殺害,于是他的兒子路易·皮爾茲·達馬裏納(Luis Perez Dasmarinas)在1594年1月將華人驅逐出馬尼拉。但是兩個月後,他又買下岷倫洛區所在的島嶼贈給信仰天主教的華人(Ang See,2005:142)。岷倫洛區成爲“商業活動中心和華人手工業者的據點”(Ang See,2005:147)。如今遊覽岷倫洛區的遊客可以輕松感受到這個古老華人聚居地的中國味。在這個非華人的社會裏,華人聚居地很早便已形成,所以雖然受到殖民統治,但如今那些旨在推動其旅遊業發展的學者和中介都紛紛宣稱這是世界上最早的唐人街。但毫無疑問這個地方早在“唐人街”一詞被創造之前就存在了。如果運用這個邏輯去定義唐人街,那麽所謂的“世界上最古老的唐人街”也可以指馬六甲一處很早就形成的華人聚集區(早在16世紀,那兒已經有一個小規模的華人聚居點)。在《馬六甲、南印度和中國的說明》(Description of Malacca and Meridional India and Cathay)(1613)中,葡萄牙曆史學家依曼努爾·戈蒂何·德·艾爾蒂亞(Emmanuel Godinho de Eredia)提到了馬六甲的一個“Campon China”(de Eredia,1930:19)。今天馬六甲大部分人口都是華人,所以按理說那兒並不會有唐人街,但是仍然有一些學者找到一個可以被看作唐人街的舊華人聚集地。

即使草埔和岷倫洛區早期形成時受到了殖民主義的影響,但是在以華人爲少數民族群體的東南亞社會中,要想尋找一個唐人街,即一個早期便由華人聚居的老城區並不困難。這是大多數東南亞國家的情況,實際上也是世界上大多數有華人少數族群或者在曆史上形成了華人聚居區的國家的情況。在柬埔寨,金邊中央市場附近聚集了不少中餐館。當我2009年8月來到這座城市時,甚至在128街發現了兩家分別由馬來西亞人和新加坡人經營的馬來西亞中餐館。裏面賣著肉骨茶(排骨放在中藥裏)和亞參魚頭(把魚頭放在羅望子汁裏煮)等等馬來西亞中國菜。在緬甸最大的城市仰光,“唐人街”不僅有中餐館和華人商店,還有一些華人社團所在的建築物,上面均標示了中文名字。在泰國曼谷,耀華力路附近有個較爲顯眼的華人聚居區。老撾萬象的一個小規模華人商業中心現已在大批中國移民的影響下已搖身一變。越南北邊毗鄰中國,華人赴越南已有很長曆史。堤岸過去有大量華人,如今已與其他市合並爲胡志明市。文萊與馬來西亞的沙撈越州接壤,但是其首都,斯裏巴加灣市的城市景觀與附近沙撈越州幾個市鎮的景觀卻大不一樣。在沙撈越州,華人商店幾乎隨處可見。但是在文萊首都,華人店鋪並不在嶄新摩登的購物中心裏,人們只需要走兩三條街就會發現幾家小型中餐館,而這些地方還是人們購買華文報紙的去處。雖然中國寺廟和華人學校在這個小城市的其他地方也隨處可見,但是它並不能被稱爲一個唐人街。

在新加坡和馬來西亞尋找唐人街是一件十分有趣的事情。新加坡約74%的人口都是華人,所以那兒幾乎隨處都能看見華人。從某種意義來說就是哪兒都是唐人街。在新加坡和香港談唐人街是沒有意義的。對馬來西亞大部分鄉鎮和城市來說也是如此,因爲它們有著大量華人。“唐人街”在東南亞實際上是一個輸入的概念。這受到了美國和歐洲遊客的影響,因爲他們總是問唐人街在哪兒。出于旅遊業的考慮,1986年出台的新加坡城區保護總體規劃劃定了一個“唐人街遺迹區”(Suryadinata and Ang,2009:118)。由此新加坡有了一個唐人街,即一個重要的旅遊景點。這個“唐人街”位于牛車水(Kreta Ayer),中文名字指的是印度人給停在直落亞逸(Telok Ayer)港的船運送淡水的牛車(Suryadinata and Ang,2009:118)。事實上,新加坡最古老的印度寺廟,馬裏安曼興都廟就位于該唐人街。如今唐人街所在的地區實際與早期的華人定居點有著密切聯系,但是該地區與當時英國當局分配給廣東移民的區域也有著聯系。因此,作爲唐人街發展的一部分,人民在此建造了一間博物館,命名爲原貌館,這個博物館展示的便是廣東移民的曆史。有兩個女性群體因突出的曆史貢獻和對遊客的吸引力也受到了特別重視。媽姐就是其中一種,她們是一輩子都保持單身的家政工。另一種是叫三水女人的建築工人。因爲她們總是戴著具有標志性的紅色頭巾,因此也被叫作“紅頭巾”。新加坡唐人街是針對旅遊業建設唐人街的一個成功範例。而且這是在華人人口占壓倒性優勢的國家中創建的,因此意義特別重大。就我個人而言,新加坡唐人街最具吸引力的地方是原貌館、馬裏安曼興都廟、附近的麥斯威爾熟食中心和稍微再遠一點的、位于直落亞逸街的一個叫作天後宮的華人老廟。

馬來西亞的情況與新加坡的大不一樣。吉隆坡也是一個有著大量華人人口的多民族城市。其城市發展與華人的定居和商業活動有著密切聯系。爲了響應遊客尋找唐人街的興致,茨廠街(Petaling Street)被非正式地引入爲唐人街。那兒有大量滿足當地居民需要的華人攤檔,主要售賣食物、水果、衣服和日用品。當地華人把Petaling Street稱作茨廠街,用吉隆坡的華人通用語——廣東話念就是Chee-Cheong Kai。“茨廠”的意思是木薯粉工廠。而當地確實有過一家木薯粉工廠,爲著名華人,同時也是吉隆坡的創始者,甲必丹(當時僑領制度的首領稱謂)葉亞來所有。如今茨廠街是一個繁華的地段,但它曾經只是處于吉隆坡最外圍的郊區。20世紀80年代受城市發展影響,茨廠街附近的舊市場(其所在建築仍被稱爲中心市場,但已經改造爲當地的工藝美術中心)被關閉了,而在不遠處,則建立了現代化的“宏圖大廈”(Dayabumi Complex)。當地政府意識到了茨廠街對遊客的吸引力,于是一位華人副部長李裕隆于1991年12月提議對茨廠街進行現代化改造,將其打造爲一個小販中心。同時他還建議在街頭和街尾各樹立一個拱門,爲與ASEAN旅遊年協力舉辦的茨廠街嘉年華做准備(《南洋商報》1999年12月10日)。這項提議引來了一些馬來人團體的抗議,因爲他們認爲該舉措企圖推廣中國文化。爲此,副部長李玉龍不得不做出妥協,承諾在嘉年華結束後把拱門拆除。盡管如此,那次嘉年華是一個用中國大紅燈籠裝飾茨廠街的好機會。

1992年,副部長李裕隆進一步提議美化茨廠街,將其改造爲一條有遮棚的步行街(《南洋商報》1992年3月29日)。從那以後,一些華人領袖提議將茨廠街打造成唐人街,因此在華人之間引起了許多爭論。盡管當時的總理,馬哈蒂爾支持爲了旅遊業將茨廠街改造成唐人街(《南洋商報》2003年8月31日),但是大部分華人並不贊成。他們認爲唐人街是産生于西方世界,帶有貶損意義的産品。可是吉隆坡,乃至整個馬來西亞到處都是華人社區。如今,茨廠街真的成了一條有遮棚的步行街,兩端也樹立起了拱門。兩座拱門上並沒有“唐人街”三個大字,而是把茨廠街的馬來文放在最頂端,下面排列著字體較小的相應的中英文。盡管如此,它們還是使茨廠街更有唐人街的味道。但與新加坡政府努力建設發展唐人街不同的是,茨廠街的發展被馬來西亞的種族政策所牽制著。

對于當地華人來說,他們關心的並不是建立一個唐人街,而是對茨廠街附近地區的華人曆史文化遺迹的承認與保護。許多人痛惜政府在開發該地區時沒能對當地華人的曆史文化遺産給予關注。在華人的眼裏,由馬來人領導的市政府並不關心華人的文化遺産。它似乎只對借助茨廠街發展旅遊業有興趣,對于保護發揚華人的曆史和文化則不以爲然。實際上,茨廠街及其附近街道用以創建唐人街的潛力與新加坡唐人街的相當,因爲那兒有不少與早期華人社區相關的曆史建築與寺廟。人們應當建立一個博物館來展示華人在曆史上對建設吉隆坡作出的貢獻。但是這會被有民族主義情緒的馬來人視爲對華人文化及華人對吉隆坡作出的貢獻的渲染,而這正是他們一直極力想要否認的。即使當地華人支持建設唐人街,在馬來西亞建一座唐人街存在著悖論。正如華人媒體報道的那樣,當地華人普遍惋惜茨廠街成爲了一個售賣廉價旅遊商品的,毫無曆史遺迹可循的地方,而且許多華人也選擇了搬離。那些曾在此居住的華人帶著懷舊的情緒,回憶著在茨廠街哪兒可以買到華人美食,以及在哪兒可以看到華人的傳統藝術表演。

今天很多遊客去茨廠街體驗唐人街,但是很多人因感受不到唐人街的氣氛而失望,因爲在穿越了人群,好不容易買來了華人商品後,人們恍然大悟這些原本是華人的商鋪卻越來越多地被南亞移民經營著,已然沒有任何唐人街的氛圍了。盡管被這樣的民族政策和城市發展牽制著,茨廠街還是成爲了華人遺産和身份的象征,而這也反映了馬來西亞的民族政策和城市發展大環境。事實上,現在政客們會爲了獲得華人的支持而前去茨廠街拜訪。舉個例子,2010年春節期間,總理拿督斯裏納吉布高調到訪茨廠街爲當地華人送上新年祝福。吉隆坡商販協會(一個華人組織)的副會長趁機向總理反映,當地華人對于只在總理訪問時才挂上中國燈籠感到不滿意,人們想要的是“老百姓的燈籠”而不是“拿督的燈籠”,因此,無論拿督來或不來,茨廠街都應該挂上燈籠。但是即使是燈籠的數量也會遭到爭議(詳見《星洲日報》,2010年2月12日,第9頁;《太陽報》,2010年2月12日,第1頁)。

其實馬來西亞有一個在曆史進程中形成,與唐人街相當的地方,而它的馬來文名字也確實叫唐人街。這就是位于丁加奴州首府丁加奴的華人村(Kampung China),指的是丁加奴市的華人首先定居和集中的地方。如今在這條街上人們可以看到各種各樣華人傳統商店。在丁加奴這個以馬來人爲主的城市,華人村過去被馬來人和華人公認爲唐人街,現在依然如此。當地的華人已經成功說服當地政府在華人村的入口建一座拱門。正因爲丁加奴州的華人人口比較少,馬來政客在處理這些事情時才更大方。

我們在東南亞的研究表明一些老華人聚居區已正式或非正式地被冠以唐人街的名號。現在人們非常期待在一個國家的首都找到一座唐人街,即使在當地人們根本沒有稱該地區爲唐人街。在這種對唐人街的追尋之中,有時當地的華人都被看作是唐人街的組成部分。在由廖建裕和洪子傑(2009)最近合編的一本書中我們看到,對文萊首都斯裏巴加灣市的唐人街的描述實際上記錄的是整個地區的華人,而不是針對某塊叫作唐人街的地方。來自中國的記者也好,遊客也罷,他們都對西方社會的唐人街耳熟能詳,以至于他們希望到任何地方都能找到唐人街。香港一份名爲《地平線月刊》的雜志,每月都會有個常規的欄目叫作“漫步唐人街”,專門報道世界各地的唐人街。我自己本身就是一個馬來西亞人,也曾經在馬六甲做過研究,當我讀到這份月刊寫的“馬六甲唐人街”(《地平線月刊》,7月—8月,2010,p.39)時,我感到非常有意思。馬六甲是一個曆史古城,現在的市中心已然是一個華人主導的地區。當地人並沒有區分哪塊地方是唐人街。但是這份報告展示了一張馬六甲青雲亭的照片,暗示說這間老廟(馬六甲和馬來西亞最古老的華人寺廟)附近的地區就是文中所述的唐人街。現在越來越多的華人作家傾向于使用“唐人街”一詞,但他們的用法大多很輕率。例如,沈立新曾寫過世界各地的唐人街,包括馬六甲的唐人街,他認爲馬六甲的河仁街(Heeren Street)(即現在的Jalan Tan Cheng Lock)就是唐人街地區,因爲“許多華人的後裔都居住在這條街上,而這條街也被稱作中國街”(Shen,1992:103)。這種說法非常具有誤導性,因爲華人居住在各個角落,而不僅是這塊地方,當地人也從來不稱這塊地方爲中國街。河仁街之所以有名是因爲很多本土化的海峽華人,也稱爲峇峇的這群人曾經居住在這裏,因此這裏沿街矗立著一棟棟海峽華人的居屋。嚴謹的學者有必要避免草率地使用唐人街標簽,把以上這種華人居住地同在非華人社會發展出來的特定的華人聚居地區分開來。

結論

最早的唐人街産生于北美,而這個標簽也逐漸被廣泛運用在各種族群聚居地之上,但這種用法大多數是隨意的。唐人街是華人在種族排斥時期建立起來的聚居地,因此它總是位于城區邊緣和低等階層聚居的地方,這點是完全可以理解的。這也就解釋了爲什麽許多美國和歐洲的唐人街的地理位置都靠近紅燈區。唐人街隨著時間的推移也在發生變遷,一些隨著居民的搬離而逐漸衰落,一些隨著新移民的進入而重獲生機,還有一些新的唐人街也隨著新移民的到來被建立了起來。現在的許多唐人街更多的是華人商業活動的中心,而不是華人的聚居地。克裏斯騰森(Christiansen,2003:85)指出在歐洲,大多數華人都不居住在唐人街,他們只是去那裏購物而已。因此,唐人街存活的關鍵在于華人的商業活動,華人是否居住在裏面並不重要。我曾在70年代末和最近兩次到訪火奴魯魯和多倫多的唐人街。兩者現在的區別甚大。在過去,火奴魯魯的唐人街非常有活力,但是當我于2011年4月再次到訪那裏時,發現它已經不再繁華,連載我去唐人街的出租車司機都在惋惜它的衰落。2012年5月我再次來到了多倫多的唐人街,在那裏,我發現它變成了一個繁華的、讓人愉悅的街區。我們知道多倫多早已建立了一個華人聚居地,最近幾年有更多的中國移民湧入,他們來自不同地區,但大多數來自中國大陸和香港。還有許多人從加爾各答移民到多倫多。我在特立尼達島采訪時還得知那兒的許多華人也移民多倫多,或者在兩個城市之間來回穿梭,引領著跨國的生活方式。除了當地華人和當局者對唐人街的發展之外,我們還應看到這些現象都增加了多倫多唐人街的活力。

在一個非華人社會,不管華人是否被邊緣化,唐人街都是華人建立的一個族群聚居地;中國特色的象征符號(例如華人商鋪的招牌)進一步強化了街區的民族特質。在東南亞也有這種“華人”的街區,人們還很方便地用英文的“唐人街”來指代這些地方。即使沒有唐人街這麽一說,在某些華人屬于少數群體的國家中,一個聚集了華人商鋪的地方也會被指代爲“類似唐人街”的地方。當地人甚至期待遊客會向他們問起唐人街一事。2012年5月,我來到了特立尼達島,在我還沒開口之前,便有一些西班牙港(Port of Spain)的當地人向我提及當地有一個類似唐人街,但又不完全是唐人街的地方。這塊地方便是夏洛特街,在這裏,我們可以找到很久以前便存在的華人商鋪,盡管整條街更明顯是一個當地人販賣蔬菜、農産品和水果的地方。當地華人認爲這並不是嚴格意義上的唐人街,但是人們至少可以在這裏找到一些華人商鋪和社團組織。這塊地區是當地華人移民曆史中非常重要的一部分,因爲這裏是先輩們最早謀生的地方。丁家奴的例子告訴我們唐人街作爲一個辨識度高的華人族群聚居地,不僅僅是北美社會的産物;它是一個世界性的現象,唯一區別在于英文標簽“唐人街”(Chinatown)被廣泛地使用。但是,由于美國社會的種族排斥,那裏的唐人街擁有自己特殊的曆史。不管是不是種族主義,人們對唐人街的認識是與華人不斷被本土社會“他者化”這一曆史緊密相連的。

近幾年的發展促使人們對唐人街形成了一種新的觀念,即把它看成與旅遊業和中國經濟力量的崛起相關聯的、可以被利用的資本。事實上,人們開始在沒有唐人街的地方建立起一個個新的“唐人街”,比如在迪拜、拉斯維加斯還有我之前提到的韓國仁川。桑托斯的章節列舉了人們如何試圖利用中國經濟的崛起在裏斯本建立一個唐人街以及與此相關的一系列爭論。從爭論中,我們不僅看到建立唐人街這一項目的吸引力,而且還看到了對中國移民他者化的過程以及人們仍然存在對華人的固有偏見和種族歧視。恒安久的章節描述了人們如何通過複興古巴唐人街來搭建一座駕于古巴和中國之間的橋梁。在這幾個例子中,唐人街顯然成爲了中國性的象征和聯系。因此,現在的唐人街不僅僅是移民爲了適應當地非華人社會的産物,更是旅遊業和當地發展項目的重點。在這種發展項目中,通常既涉及到中國企業家,也涉及到當地政府。克裏斯騰森(2003:69)指出“唐人街是當地政府的資産,也是當地華人企業家開發項目的對象,即這些華人企業家與市政府規劃員和當地政客的利益不謀而合”。

因此,我們可以預期唐人街會繼續發展並且有可能大量增加,因爲他們越來越多地與當地社會發展、全球旅遊業以及與中國相關的全球資本緊密相連。同時,唐人街也成爲了政治符號,不管是老一輩華人還是新移民,他們都是象征著民族和文化的符號。唐人街的拱門和紅燈籠都是顯而易見的中國文化和民族符號,同樣的還有在新年慶祝或其他特殊場合表演的舞龍舞獅。唐人街還給主流社會政客提供了一個方便的、可供利用的場合,可以讓他們展示對當地華人和中國的支持,正如現在世界各地政客會在新年期間拜訪唐人街一樣。例如在英國,“社區領導人會在新年期間與當地權貴交往”(Parker,1998:83)。即使是在種族分化的馬來西亞,馬來領導人和華人政客都會在新年期間拜訪茨廠街,以獲得政治支持。

某些城市擁有著來自世界各地的移民,因此唐人街不僅僅是華人的,也可能有越南人和韓國人的店鋪。同時,許多城市還有著其他民族聚居地,比如意大利人和印度人的據點,但是全球範圍內的唐人街更加引人注目。這要歸功于早期北美唐人街的形成,源源不斷來自大中華地區的移民以及來自東南亞國家的華人的再移民。同時,華人作爲少數群體,在許多國家形成了一個引人注目的他者。同時服務于華人和來自主流社會的非華人群體的華人餐飲業是另一個重要的因素。近幾十年以來,旅遊業和中國的崛起都促成了唐人街的發展和流行。當地華人以及政府都致力于複興唐人街,或者把它們變得更有吸引力,甚至建立新的唐人街。不管人們如何看待唐人街,它們已經變成了當地社會發展、旅遊業、全球資本以及當地政治非常重要的一部分。然而,我們必須謹記,正如安德森(1991:9)指出的一樣:“唐人街是歐洲社會的産物。”這個産物逐漸散布到了全球各地,但是我們不應該把任何一個在中國以外的老華人聚居地描述爲唐人街,正像許多中國記者和作家寫的那樣。唐人街是在特定曆史環境下發展出來的,或者它是受官方認可,並被當地人如此感受到的。它們從美國的城市貧民窟發展成繁榮的族群聚居地,如今它們還是華人的曆史遺産、旅遊地以及全球經濟的一部分。因此,現在的唐人街既包含了曆史上形成的唐人街,還包括了特地爲曆史保護或者推廣旅遊業而創造出來的華人街區。

書摘部分整理自《唐人街: 鍍金的避難所、民族城邦和全球文化流散地》一書第十章,內容有刪改,經出版社授權發布。