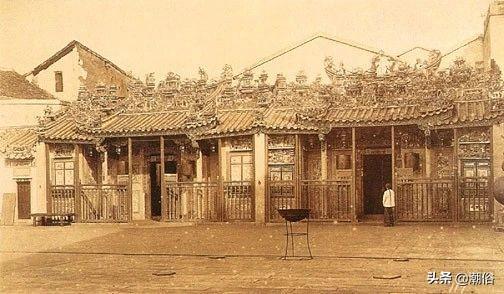

去過新加坡粵海清廟的人,應該對它獨特的地理位置印象深刻。這座外表低調而事實上也十分低矮的廟宇,坐落于新加坡最核心的商業區,四周完全被高樓包圍。它不僅是新加坡最古老的潮州廟,在十九世紀初,甚至是新加坡潮州人最重要的據點。潘醒農先生的《馬來亞潮僑通鑒》提到,“有庵埠東溪人王欽及王豐順兩人,首先航海來星,爲潮僑領袖,建粵海廟,創義安郡。”

輪船發明之前,潮州人過番只能選擇危險系數極高的大帆船,俗稱“紅頭夾板船”。一旦安全抵達,就認爲是神靈護佑,必先到粵海清廟禮拜“天後聖母(閩南人稱爲媽祖)”。十九世紀初,新加坡尚未填海,粵海清廟所在地,恰好就是登陸點。

“此後凡潮僑南來至星者, 紅頭船舣于老爺宮前,宿于廟內,凡欲聘請店員時,即親至廟面議。”小小的粵海清廟,既是祭拜場所,也是勞工臨時宿舍,還是介紹工作的地方。這還不止,在十九世紀很長一段時間,粵海清廟是潮人社群的仲裁機構,族人之間一有矛盾,即通過廟宇的渠道溝通解決。綜合來看,粵海清廟對于十九世紀的新加坡潮州人來說,更近似于宗祠的作用。

粵海清廟的特別之處,不僅在于廟宇內極爲精美的潮州木雕和嵌瓷,還在于它是一座少見的“雙神廟”。右邊的廟是“天後宮”,供奉媽祖,左邊的廟供奉“玄天上帝”,也即潮州人口中的“老爺”。也因爲這樣,廟所在的菲利普街(Philip Street),也被稱爲“大老爺宮頭”,而廣府人則稱之爲“孖廟街”。孖,乃雙生之意。

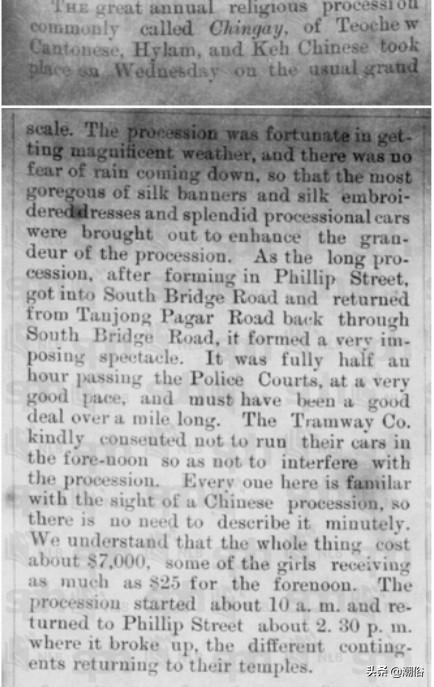

從名字也可以看出,粵海清廟雖然是潮州廟,但其影響早就超越了潮州人這個方言族群。十九世紀中葉,潮州人、廣府人、客家人和海南人每年都要在當時的“大坡”舉行大遊行,從當時的報道看,和現在潮汕地區的“營老爺”的風俗非常相似。而遊行的起點和終點,都是粵海清廟。

(1887年的海峽時報報道妝藝大遊行。從報道看,每年的妝藝大遊行已經深入人心,「這裏所有人都非常熟悉這種華人儀式,因此沒有必要詳述了」)

值得一提的是,這個遊行的傳統雖然一度衰微,但在新加坡建國之後又流行起來,這便是現在一年一度的妝藝大遊行(Chingay Parade)。不過妝藝大遊行早已不限于特定的方言族群,而成爲了包括馬來人印度人歐亞人在內的各種族的大聯歡。

今年剛好是新加坡開埠兩百周年。開埠是從萊佛士爵士登陸新加坡算起的。1819年,萊佛士從最南面的聖約翰島登陸,幾天後和本地蘇丹簽訂協議,把新加坡設爲自由港。這是新加坡近現代史的起點。而粵海清廟的曆史,幾乎和這段曆史一樣長。

不僅如此,根據現有的文獻和口述記錄來看,潮州人在新加坡的活動,很可能比萊佛士還要早。“據傳英人萊佛士氏未抵星以前,新加坡為一漁村,馬來蘇丹住居于石叻門……有海陽(潮州舊稱)人十余名,每受巫人殘殺,乃由暹招集潮僑前來,居住于山仔頂,即今粵海清宮地……至一八一九年,萊佛士氏即租得新加坡……時潮僑旅星者已達數千衆矣。”

口述史未必可靠,但可以肯定的是,早期新加坡潮人的曆史,正是從粵海清廟開始的。萊佛士建立了自由港,而無數潮州人借由粵海清廟登陸了自由港,深度參與了小漁村變成大港口的曆史進程。

文章來源于:北緯一度OneNorth ,作者謝雙龍