【編者按】

本文受訪者劉笑敢,1947年生于河南,1985年于北京大學獲得哲學博士學位。1988年赴美國,于多所大學從事研究工作。1993年赴新加坡國立大學中文系任高級講師、副教授。2001年起擔任香港中文大學哲學系教授,後出任該校中國哲學與文化研究中心主任。現任北京師範大學哲學學院特聘教授。

研究領域包括:道家哲學、先秦諸子哲學、古代文獻及簡帛資料、中國哲學史、中國近現代思想等。代表性著作包括:《莊子哲學及其演變》(中國社會科學出版社,1987)、《兩極化與分寸感:近代中國精英思潮的病態心理分析》(東大圖書股份有限公司,1994)、《兩種自由的追求:莊子與沙特》(台北正中書局,1994)、《老子古今:五種對勘與析評引論(上、下)》(中國社會科學出版社,2006)、《诠釋與定向:中國哲學研究方法之探究》(商務印書館,2009)。

2017年6月,劉笑敢教授赴廣州中山大學哲學系主講“诠釋與定向”系列講座,于講座間隙接受澎湃新聞特約撰稿戴志勇專訪,談及對老子哲學核心概念的理解、莊子哲學、中國哲學研究的方法論、對孟子人性論的理解等議題。

以下是本次專訪實錄,分三部分刊發,這是第三部分。

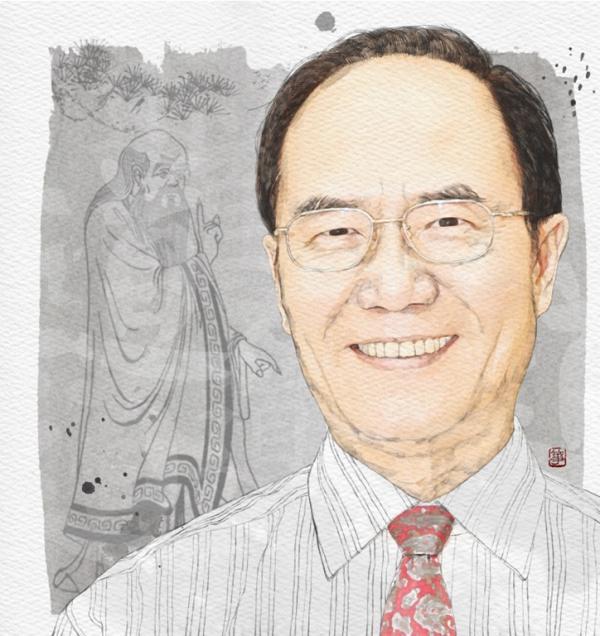

北京師範大學哲學學院特聘教授劉笑敢 劉筝 繪

孟旦的發現對我研究孟子的人性論有很大啓發

戴志勇:這次在中大哲學系有關“诠釋與定向”的系列演講,講孟子、從論語到朱熹、天人合一,似乎又是偏于儒家的題目?這只是您用來呈現您的方法論的案例,還是意味著您的義理研究在向儒學深入?主張“道家主幹說”的陳鼓應先生不久前來中山大學演講,說他對儒學的看法要更積極了一些。(陳鼓應,生于1935年,北京大學哲學系人文講座教授。——編注)

劉笑敢:這些題目過去都講過,但我覺得還值得講。我不是不想做儒家,而是不斷發現道家有新的問題要做。其實我關于儒家寫過一些文章,但不是專門做儒家的,影響不是很大。我做學問,不像有的朋友自覺要做誰的弟子或傳人或某方面專家,我沒有這個意思。當初做博士論文選莊子,有某種偶然性。做老子,是因爲傅偉勳約我寫書。做下來,發現一時半會兒做不完。我也想不到,做了那麽多年,還沒有封筆。做一個道家的專家,這不是我的志向和目的。我從來不拒絕研究儒家。只是找我約稿的人也比較少(笑)。

我最近寫了一篇比較長的英文文章,是研究孟子的人性問題的,是這次系列講座的第一講。我對人性問題一直很關注,九十年代,我在新加坡教書時,有個台灣學者告訴我,他提出孟子的性善不是本體純然的善,而是向善,他的向善論在台灣遭到群起而攻之,他很灰心。後來見到另一位台灣學者,他是鵝湖派的一個元老級的學者,學問爲人都非常好。他講孟子的性善論是形而上的善,不是心理學的善。他們的分歧在我心裏留下很深的印象,從那時起我就一直想親自考察一下這個問題。其實,我教書是從古到今都教,從先秦到隋唐,從宋明到清末,然後是從清末到民國,這三段都教。所以,我關心的是整個思想史、通史。

戴志勇:您怎麽看待孟子的性善論呢?

劉笑敢:孟子是我一直關心的。每年教到孟子,都會重新思考。主要依據《孟子》這本書。方法論上,一是依據原典,二是依據與原典相關的其他著作,三是考慮當時的曆史背景。你的講法要經得起原典的檢驗,相關文章的檢驗,還要符合當時的曆史的可能性。孟子書裏講得沒那麽清楚,這個“性”,是全然的善、本然的善、絕對的善,還是經驗的善、可以發展或丟失的善?我對這個問題一直比較好奇。正好爲了爲Donald J. Munro教授85歲生日祝壽,他的學生們要編一本論文集,也找我約稿,我就趁此機會研究了一下孟子的性善論。(Donald J. Munro,生于1931年,中文名爲孟旦,美國密歇根大學中國哲學榮休教授。——編注)

戴志勇:他對您理解孟子性善論有影響嗎?

劉笑敢:他是研究中國人性論的專家,出過關于中國人性問題的三部曲。第一部就獲得廣泛好評,奠定了他的學術地位。他的研究給我很大啓發。他的第一本書曾講到中國的儒釋道都講人天生是平等的。儒家講,人皆可以爲堯舜,道家講人人可以成仙,佛教講人人可以成佛,但這是一種自然意義上的平等,不意味著價值的道德的平等。西方講的是社會價值上的人人平等,就是說工人與總理在人格上是平等的,但在中國的傳統裏,聖人比普通人還是要高貴,這是社會價值意義上的不平等。他發現和區別了中國的自然的平等觀念和西方的社會價值的平等觀念,這對我很有啓發,對我如何作中西比較研究也是一個重要參照和啓示。

他還有個觀點,認爲中國文化重視知行合一,但帶來的問題事實判斷和價值判斷往往分不清。比如,有人說,你是禿子,這是事實,還是貶低和歧視?這就要區別是描述事實還是故意貶低。描述事實可能會令人不愉快,但說話人不一定是價值判斷,但華人社會往往將事實判斷和價值判斷混而不分。再比如,我們說張三很窮。這僅僅是描述一個事實呢,還是表達鄙視呢,這是完全不同的兩種態度。混淆事實描述和價值判斷可能是華人文化中常見的一個缺點。但西方又有一種過分強調事實與價值的對立和分立的傾向,也是一種偏頗。

Donald J. Munro是我的老朋友,我第一次參與接待他,是在北大讀碩士時,還想去他那讀博士,但當時國家規定,碩士畢業後兩年內不能出國。後來我去哈佛之前,到他那去了三個月。他看到我博士論文的第一部分的英文提要,就找到經費,請人翻譯成了英文。後來英文世界的人知道我,就跟這本書有關系。他不僅對我有恩,我們還成了好朋友。紀念他85歲生日時,他約我寫文章,我當然義不容辭。他又是人性論研究專家,我寫孟子的人性論爲他祝壽,再合適不過。

孟子的論證方法和基礎是經驗世界的

孟子像

戴志勇:主要內容是什麽?

劉笑敢:我看英文資料,發現英文寫作的學者基本不看牟宗三的東西,而談牟宗三的人一般不了解西方世界的研究。我則兩方面都看。我一直關心人性論問題,也關注演化生物學、演化心理學、比較動物學的研究成果。前年我在美國做客座時,買了一本書,從嬰兒講人的善惡的來源。在中國人看來,這就是講人性問題,但他的書中從來不用人性一詞。他用半歲到三歲的小孩做實驗,發現嬰幼兒已經有同情心、同理心,而且有雛形的正義感和有公平感。但他們不用人性一詞,因爲西方語境中人性或nature一詞會預示一種先驗的普遍性。我這次寫的文章,就涉及到這個問題。

比如安樂哲就講,孟子的人性概念不是nature, 他曾經主張將人性翻譯成character, 近年又主張翻譯成becomings,因爲他主張人性是每個人自己生成的,沒有普遍性。但我根據《孟子》原文認爲孟子還是肯定人有普遍的共性,只不過這種共性不是西方形而上學意義上的universality,不是絕對的普遍性,而是經驗世界中的普遍性。中國人普遍愛吃餃子,但不等于沒有例外。由此我想到要區別兩種普遍性,一種是哲學家所說的西方形而上學中的絕對的普遍性,一種是普通人所說的經驗世界中的普遍性。經驗意義上的普遍性不同于形而上學意義上、本質主義的普遍性和共同性。中國哲學中沒有本質主義的概念,所以我們有必要引入經驗世界中的普遍性的概念,以免誤解和不必要的爭執。(安樂哲,本名Roger T. Ames,1947年生于加拿大多倫多,北京大學哲學系人文講習教授。——編注)

這是一個方法論的問題。西方的哲學概念都有自己特定的內涵和背景,放到中國哲學的語境裏往往沒有類似的意思。有一次在西安的國際會議上,我說到老子的道是一個形而上學的概念,一個德國學者發言時說,不對,你們中國沒有形而上學。後來我跟他聊,他說,我們說的形而上的世界,跟物理世界經驗世界是區隔的,老子的道是貫通上下的,所以你們沒有我們這個形而上學的概念。實際上,中國學者所說的形而上常常是《易傳》所說的形而上,不是metaphysics這個詞的本來意思。我們常常忘記了二者的區別。

人性這個詞也是這樣。說到人性,有些西方哲學家認爲,只要講human nature,那就是普遍的、不變的、絕對的,但實際上孟子不是這麽講的。孟子講的,既不是絕對的普遍的性,也不是每個人都不同的個體之性。所以,講中國哲學時,用概念要小心。

戴志勇:孔子說的性相近、習相遠,也不是在本質主義的意義上在說。但牟宗三肯定不這麽認爲。

劉笑敢:孟子的論證方法和基礎是經驗世界的。孟子說,我們吃東西的口味,都以易牙爲標准;我們聽音樂的感受,都以師曠爲標准;我們的眼睛看顔色,都以離婁爲標准,難道我們的心就沒有共同的標准嗎?這是經驗的類比。在孟子的時代,大家都接受了。牟宗三則提出,視覺、味覺、聽覺的普遍性,都不是嚴格的普遍性,而心的共同性,才是嚴格意義上的普遍性。(易牙是春秋時代一位著名廚師;師曠是春秋時代的一位樂師;離婁是傳說中一位視力特強的人。——編注)

戴志勇:這其實是牟宗三自己的發明?

劉笑敢:對,然後牟宗三就說,這種心的嚴格普遍性,就是康德的意志自由,實踐理性,就是陸王的心即理、致良知。這樣就將孟子引入了宋明理學和康德。

但我發現,牟宗三講的性善,是康德式的,是形而上的,而安樂哲認爲孟子的性應該是後天自己完成的,是經驗世界的。他們兩人的看法完全相反,值得放在一起做比較。

值得注意的是現代心理學等方面的研究,比如斯坦福的監獄實驗、電擊或服從實驗、兒童道德觀念的心理實驗等,在中國人看來都跟人性有關系。將這些最新研究與孟子研究對照一下,很有啓示意義,讓我們思考人性問題,以及人性善惡問題,有了新的視角和參照系。

戴志勇:講講您對孟子人性論的具體觀點?

劉笑敢:我認爲有三個要點,即人性是天生就有的,人性是共同的,人性是可以變化、需要存養的。這是人性理論本身的三個要點,這既不符合康德,也不符合安樂哲的觀點。牟宗三將之引到形而上學式的康德式的義務論,作爲創建新學說可能是有價值的,作爲對孟子思想的准確解釋,我認爲是不對的。

孟子的論證方法有兩個要點。一個是經驗性的。人人都有恻隱之心,所以有仁之端,所以也有義、禮、智之端。這個論證是跳躍的,不夠嚴謹。當然,如果說恻隱之心是一切道德意識的基礎,那麽從恻隱引出其他道德原則也是可以理解的。

另一個是個人的選擇。孟子看到人人都有耳目口鼻的自然欲望,其中有性、也有命,但君子把這方面的實現稱作自己的命,而不把這看成自己的性。孟子強調,君子將仁義禮智看成自己的性,而不是當作命。這裏就是君子的自覺選擇,選擇把什麽看成自己的性,也就是選擇如何做人,做什麽樣的人。人人都有恻隱之心,是一個客觀描述,君子的自覺選擇,這是一個應然的選擇,這是論證人性善的兩個層面。

研究西方哲學朋友可能會說,這樣是不是混淆了應然和實然?但孟子不認爲這裏有任何矛盾。客觀上講,我們都有恻隱之心,有仁之端,從我們君子的自覺選擇來說,應該把仁義禮智作爲自己的性來選擇。

有學西方哲學的朋友會說,是實然就不能是應然,兩者應該是截然分開的。其實這不是休谟的意思,關于休谟命題有不少爭論,但大意是從實然命題不能推出應然命題,並非說我們做事不能既有實然的考慮,也有應然的考慮。判斷一個論題、一個表述是實然的還是應然的是絕對需要的,這時不能混淆實然和應然。不能混淆事實和價值,這絕對是對的。但不能因此說我們做決定時不能同時兼顧事實如何和應該如何兩個方面。

戴志勇:王夫之說,性日生日成。他既承認了某種先天的,也強調了後天的生成?

劉笑敢:他其實是否定了人性先天的共同基礎,強調性日生日成,不是生下來就是善性。王夫之的哲學比較接近物質主義,過去的傳統是強調道比器根本,王夫之卻說,沒有獨立的道,道就在器中。宋明說,天理最高啊,沒有天地萬物,天理也在那裏。王夫之說不對,沒有天地萬物,天理在哪裏?人也是萬物之一,也在不斷生成之中,並沒有一個先天就有的不變的道或理。

戴志勇:但他顯然也不是安樂哲意義上的becomings?他也還是強調向善的日生日成?只不過,他可能是認爲天理就在這日生日成之中。

劉笑敢:安樂哲講的這個日生日成是自覺的,becomings可以向善,也可以不向善。安樂哲說這是杜威的過程哲學,這可能不准確,杜威不是過程哲學的代表,是實驗主義或工具主義的代表。人性完全是自己決定的,這更像薩特的存在主義。安樂哲人非常好,對中國哲學研究和普及的貢獻極大,與人爲善,但他的某些學術觀點還是需要推敲的。

不提倡簡單借用現成西方概念來定義或解說中國哲學術語

戴志勇:在孟子的人性論問題上,您實際上提出了與安樂哲和牟宗三都不一樣的分析。站在您的角度,他們可能都受到了西方概念的“誘導”,以西釋中,反倒不符合您觀察到的孟子的原意。

在佛學剛傳播到中國時,曾經有很長一段時間是用中國的概念來理解佛學,這被稱爲“格義”。佛教的中國化從漢到唐,慢慢發展出了中國化的佛教——禅宗。在今天的中西交流中,您提出了一個“反向格義”的概念,您提到林安梧先生提過“逆格義”,實際上李明輝更早也提到過逆格義。這似乎仍然是中西哲學交流的一個基本現實,在國際思想交流中,中國傳統思想從內容到方法都處于被動的地位。改變以西釋中的現狀,似乎很不容易?(林安梧,生于1957年,現爲台灣慈濟大學宗教與文化研究所教授兼所長。李明輝,1953年出生,現任中山大學長江學者講座教授。——編注)

劉笑敢:林鎮國還講過洋格義,意思其實是一樣。有人認爲我反對以西釋中,其實這不是我的觀點。我是說,你以現成的西方哲學的概念來定義中國古代的思想概念和命題,會帶來很多誤解和弊端,對此我們要有自覺的反思。就比如說,以前問老子的道是唯物的還是唯心的?弄得任繼愈先生就前後幾次改變觀點, 這是因爲唯物、唯心的兩分法本來就不是哲學史中固有的概念,用到中國更是圓枘方鑿!(任繼愈,生于1916年,卒于 2009年,哲學家、宗教學家,曾任國家圖書館館長。林鎮國,現任台灣政治大學哲學系教授。——編注)

我不反對借鑒西方哲學來研究中國哲學,不反對以西釋中。但我也不提倡簡單地借用現成的西方概念來定義或解說中國哲學的術語。比如關于孟子的性善論,不論是套用康德哲學或過程哲學都不利于准確理解孟子本人的思想。當然,可以借用西方哲學來補充、修正、發展、創建新的孟子哲學,或新的人性理論。但不能說這樣才能准確理解孟子的思想。又比如,我們講nature時,是本質主義的還是非本質主義的,這不能簡單地說是或不是。總之,我們應該避免簡單地將西方哲學現成的概念套用到中國固有的概念和理論中來,這並非意味著我們不能或不應該借用西方哲學理論來重構、發展或改造中國古代哲學。

戴志勇:您是希望回歸到中西的語境中去厘清概念與命題,在此過程中,進行相互的對話,這才能在中西不同的傳統之間,産生更優質的思想與學術的交流。所以,“反向格義”其實可能帶來不同的後果,看我們是否對其有一種概念運用的自覺。

劉笑敢:是的,借用是難以避免的,但是要找到一套中西都適用的現成概念或命題是很困難的。對二者概念的含義、用法、演變應該有自覺意識,避免簡單地套用,戴帽子。

戴志勇:這次您還以天人合一的問題爲例子來講了兩種定向的問題?

劉笑敢:是。中國古代所謂的天人合一,有各種解釋,所謂的天也不是一個確定的意思,但這裏的天不是自然界,這是清楚的。前一段關于天人合一的熱潮起源于錢穆先生的絕筆之作,提出天人合一可能是中國文化對世界文化的最大貢獻。季羨林很贊成錢穆的說法,也說天人合一是中國文明對世界文明最重要的一個貢獻,但他明確把天解釋爲自然界,把人理解爲人類,這樣,天人合一就是人類與自然界的和諧。(錢穆,生于1895年,卒于1990年,中國現代曆史學家。季羨林,生于1911年,卒于2009年,語言學家、佛學家,曾任北京大學教授。——編注)

一般人不會反對,但問題在于你要作什麽?是在了解古代的天人合一嗎?顯然不是。是在改造古代的天人合一嗎?好像是,但意義何在?第一,你沒有提供古代思想的真相,第二,你沒有爲中國文化和世界文明提供新的東西。中國人和世界主流文化都已經接受了人與大自然之和諧的理論主張。你把天人合一解釋爲人與大自然的和諧,爲現代社會沒有增加任何新內容,對世界文明更沒什麽新貢獻,這是將現代嘗試當作了中國文化的核心內容,既不合曆史,也沒有提供新思想。

所以這種表面化的新解釋,只是把現代的術語和觀念誤當成古已有之的思想,沒有任何學術價值,也沒有現代意義。據說有人把“君爲臣綱”解釋爲尊敬領導,將“夫爲妻綱”解釋爲夫妻相互尊重,也是類似的做法。第一,不合思想史的真相,第二,沒有爲現代文明增加任何新的思想資源。換言之,無論是從忠實的了解思想史,還是從對現代文明的貢獻這兩個方向來看,都沒有意義。中國哲學不能這麽講。

戴志勇:首先的一條是回到原文。

劉笑敢:作爲一個專業工作者,這是基礎。不是專業工作者,你怎麽理解是自己的事情。季羨林是大學者,這麽講就不合適,不嚴肅 。

要破除概念化、簡單化、兩極化的思維方式

戴志勇:通過反省“反向格義”,有助于我們更准確地還原古義。在此過程中,也會有更可靠的思維世界,來觀照現代世界。這是我理解的您所說的“兩個定向”的大致意思。

您提到一個很有意思的經曆:“大約是1989年,史華慈教授請我和普特南教授到他家吃飯。席間他們兩人一直在批評美國社會的不公平,特別是在經濟不好、百姓看不起病的情況下,保險公司還有百分之二十多的利潤。他們說得很激烈,我好奇起來,禁不住問:你們這樣激烈地批評資本主義,是否贊成社會主義?他們兩人極強烈地大聲說:No way!”我也挺好奇,您怎麽看待今天的現代性與現代社會?(史華慈[Benjamin I. Schwartz],生于1916年,卒于1999年,美國漢學家。普特南[Hilary Putnam],生于1926年,卒于2016年,美國哲學家和數學家。——編注)

劉笑敢:對現代性的理解,有很多角度。有的人更側重物質生活,有的人更側重政治制度,有的人更側重個人權利。現代性是什麽,中國的現代化應該是什麽樣,並沒有一個統一的標准,從國情、曆史和現狀來說,摸著石頭過河似乎是對的,但也需要一個大致的方向。中國在很多方面已經接近或進入現代社會,或達到了某些現代國家的水准,高鐵還領先世界。但是,在很多方面,我們也覺得不夠理想。

我們日常的思維方式,有一種簡單化、概念化或普遍化的趨勢。但任何事物都是特殊性和普遍性的結合,一個人,有人的共同性,也有他自己的特殊性。一個國家在某個時期,也有它的共性和特殊性。一個民族,一種文化,一個理論,都是這樣。我們應該看得更全面一些,避免一種簡單化、概念化、庸俗化的思維方式,避免兩極化、絕對化的價值判斷。不能把某種東西看成絕對的好,把另一種東西看成絕對的壞。這種兩極化的思維方式導致庸俗化、淺薄化,制造有害而無益的思想沖突、價值沖突,不利于一個社會、一個家國的祥和。這種思維方式與世界的真實面貌不合,與健康成熟的人格不合,與人類文明的發展趨向不合。

將真實世界簡單地劃分爲好壞、善惡、對錯絕對對立的兩個方面、兩個陣營是敵我思維、冷戰思維、幼稚思維,對己、對人,于家、于國都是有百害而無一利。比如,簡單地將中國的問題落後歸之爲傳統,歸之于儒學、儒家是不對的,但反過來,將中國的成就、進步都歸之于儒學、儒家、傳統,也是不理性、不健康、不成熟的思想方式。

總之,我們要破除概念化,簡單化,兩極化的思維方式。對個人來說應該如此,對群體、社區、國族來說更應該如此。

從老子思想出發,理想的秩序應該是自然而然的秩序

理想的秩序是自然而然的文明社會的秩序,那是一個外在壓力幹預最少而內在沖突基本沒有的狀態。圖爲當代畫家吳冠中(1919—2010)的作品《紹興小景》。

戴志勇:對今天而言,您覺得一個比較值得追求的理想秩序是什麽樣的?

劉笑敢:很多人說這個主義或那個主義就代表理想的秩序,或者某個主義一定能引向理想狀態。但是,世界上有過這樣包打天下、不會犯錯誤的思想或理論嗎?不同國族似乎有不同的主導的宗教、信仰或理論、主義,但沒有一個國家沒有過失誤或災難,適用于一切國族的理論恐怕是誰也找不到的,但這又不等于人類沒有或不應該有某些共同的價值和原則。從老子思想出發,理想的秩序應該是自然而然的秩序。但是,要看到,這裏的自然不是野蠻狀態,不是動物世界,不是弱肉強食的自然界的食物鏈,而是文明社會中自然而然的秩序。

這種秩序不可能按照一個人、一個群體、一個理論的絕對意志完美地實現,只能是每個個體、群體、集體都不感到壓力,不感到緊張和沖突,也不需要對他者實施壓力的狀態。從道家思想來看,這就是理想社會、理想狀態,是值得追求的。這不是一蹴而就的現實,但絕不是空想,絕不是烏托邦,因爲世界上某些個人、某些群體就是在內外沖突都很少、內外壓力都很小的狀態下生活的。很多人都向往甚至千方百計遷徙到那樣的鄉土去生活。老子說的“道法自然”、“聖人能輔萬物之自然而不能爲”、“百姓皆謂我自然”,都是指向這種自然而然的理想秩序。這種秩序是整體的、天下的、萬物的,不是純個體的,但在這種狀態中,一切個體,一切生存個體都可以自在、自然、自得、自足的發展和成長。

理想的秩序是自然而然的文明社會的秩序。那是一個外在的壓力幹預最少,而內在的沖突基本沒有的狀態。那種充滿緊張的狀態,比如很多人都整天焦慮我到底能不能考上大學,要不要考研,要不要考公務員,要不要買房,要不要趕緊找一個男朋友或女朋友結婚,那就是一個不太自然的社會。如果真的自然,我畢業了去幹什麽,有很多選擇,哪個選擇對我來說都不是那麽生死攸關,那就是比較自然的狀態。要不就一無所有,要不就飛黃騰達,這種兩極化的思維或現實就是不太自然的。

一個現代人,爲什麽會說老子的自然而然的秩序不好呢?我想不出理由,除非他把自然而然理解爲動物世界的野蠻狀態。一個學校,對外沒有緊張和沖突,對內也沒有緊張和沖突,這有什麽不好呢?如果一個校長整天盯著老師,老師每天盯著學生,學生整天盯著分數,這也是一種秩序,但這種秩序好嗎?

每個人都知道自己該怎麽做,做自己該做的事情,外來的強制很少,沖突很少。這就是一種自然而然的秩序,這就跟老子道法自然的秩序很接近。我是通過回到老子的古義,發現了對今天有價值的思想資源。這就是我所說的兩種定向點的區分,以及兩種定向之間的“接轉”。

一個家庭內部,父母和子女之間,兄弟姐妹之間,是自然而然的秩序好,還是靠父親的威嚴,或母親哄著孩子維持秩序好?比如,小孩愛學鋼琴,你給他提供相應的條件就好。一個母親特別想讓小孩學鋼琴,三四歲就買鋼琴要孩子學, 陪著,哄著,威脅著,而孩子自己沒有內在的興趣,這就不太自然,即使還沒到強制的地步。

我要從新加坡搬到香港時,問小孩,你還想不想學鋼琴,要不要把鋼琴帶到香港去。她猶豫一下說,算了吧。那我們就把鋼琴賣了。過了兩年她突然說,我不想學鋼琴,我想玩鋼琴。這就是某些孩子自己的興趣,不尊重孩子自己的興趣,就是強制、強迫,也可能逼出一兩個鋼琴家,但代價太大,犧牲了很多孩子自己成長的尋求、探索和追夢的主動性,失去了童真和樂趣。反過來,社會、學校、家長不逼迫孩子一定要如何,才有利于實現理想的秩序。

戴志勇:這就到比較自然的狀態了!

劉笑敢:是啊!我就是認爲,一個家庭內部,一個小孩的活動,都有自然和不自然的區分,一般情況下,自然的狀態更好。當然,你把自然理解爲吃喝拉撒睡的自然,那就是另一回事。那就跟老子的自然無關了,他講的是一種整體的沒有強制的秩序和原則,不是說人的生物本能。一個男孩可能一天跟三個女孩子好,那才高興呢,這可能是生物自然、心理自然,與老子的整體的人文自然無關。

有的人身高馬大,就想欺負人,有勢力的老板欺負小老百姓,大國欺負小國,這都是叢林社會的現象,有人認爲這就是一種自然,但這決不是老子的自然。

如果不把這些世俗生活中所說的自然與老子的人文自然嚴格區分開來,古代的思想文化價值就丟掉了。

中國的發展太快,同質性太高,欲望也是一樣

戴志勇:用老子的自然來反觀自由主義,是否後者也有助于實現自然的狀態?但過于執著于自由主義而不見其余,是否也會帶來一些問題?

劉笑敢:這麽說當然是對的。任何概念、主張,都有一個適度的問題,達不到一定的力度,就無效,過度強調,就會有副作用。這就需要適當的尺度,我叫分寸感,這個是很重要的。我們文化中,容易追求極端化。一種事情覺得好,就大上快上,全國一起上。這也是不自然的狀態。當然適當的尺度不容易把握,也沒有絕對的、統一的適度的標准,但有沒有適度的追求、有沒有分寸感還是大不一樣的。

這裏也有一個速度的問題。1990年代我在美國,大家都還看錄像帶,到了新加坡,已經看鐳射影碟,緊跟著就是VCD、DVD,更新換代非常快。東亞社會是新發達的地方,以前沒有,一買就是最新的了。過十年我再到美國去,我看到他們的錄像帶居然還在出租。買來的DVD,還翻成錄像帶出租!你說他是落後嗎?也許是,但他不需要急切地追求最新的。歐洲很多地方住的還是一兩百年前蓋的磚石結構的房子,他們以老房子爲自豪,爲保留石頭路面而自豪,至少不覺得磚石路面必須改成水泥或大理石路面。我們應該說他們落後嗎,他們應該不斷拆老房、蓋新房嗎?

當然,現在蓋房子當然是蓋新房子,你不會先蓋明代的、唐代的房子,再蓋現代的房子,現代一蓋就是現代的,所以感覺亞洲的發展很快。但是有必要不斷拆舊房子嗎?一味追求同質性發展,追求越快越好、越新越好、越多越好,按照這種發展模式,生活方式越來越單一,價值體系越來越單一,這真的很好嗎?真是很值得驕傲的嗎?

東亞社會常常是高速一窩蜂的發展。英國出過一本書,叫《當十億中國人跳起來》。如果所有中國人都一起跳,那是不是很可怕?會把地球震歪的。中國的體量太大了,全中國的人一起幹一件事,那是不得了的,即使是好事也會帶來意想不到的災難。如果同一個時期大家都要買汽車、另一個時期都要買房子,那社會的壓力、個體的壓力就太大了。這不是正常狀態。(《當十億中國人跳起來》[When a Billion Chinese Jump:How China Will Save Mankind—Or Destroy It],作者爲英國《衛報》東亞事務記者Jonathan Watts,英文初版于2010年7月。——編注)

年輕人爲什麽剛工作就要買房子,租房市場爲什麽不發達?先發達的地區,很多人就租房子,也不丟人,也不賠錢,賠也賠得也不多。中國的出租市場很弱,原因很複雜,我不是專家。中國的發展太快,同質性太高,欲望也是一樣。原來是自行車、手表、收音機,後來是彩電、冰箱、洗衣機,現在就是房子、汽車、股票、信用卡,幾乎全國同步更新。這種高速、同質、攀比的變化和發展充滿了整體內外和個體內外的壓力和焦慮,這就不太自然。

我們引入人文自然的概念既有學術的價值,也有現實的價值。如果你把老子的自然理解爲安于現狀或因人個人欲望,那就是另一回事了。

可以在較小範圍內先嘗試促進人文自然的秩序形成

戴志勇:要達到外面沒有壓迫內心沒有沖突的狀態,要很努力才行。努力了也不一定能做到。

劉笑敢:說難很難,說不難也不難。這首先是一個價值目標的選擇問題。我認爲老子提出的自然而然的秩序不是空想,不是烏托邦,因爲我在一些文明程度比較高的地區生活過很多年,那裏的秩序的確比較自然,半年、一年過去,你看不到一個警察,看不到有人強迫另一些人作什麽,每個人各行其是,但整體秩序井然。偶爾碰到警察也非常有禮貌,甚至樂于助人。所以這種人文自然的秩序絕不是空想。

再者,如果說較大的範圍內實現人文自然的秩序很困難,那麽,我們可以在較小的範圍內先嘗試促進人文自然的秩序形成。比如一個家庭,一個班組,一個社區等等。老子的人文自然靠聖人輔萬物之自然去實現,將這種思想用于現代社會,就是一切在上位的人應該“輔”一切在下位的“生存個體”(living unit)。一個人,一個家庭,一個學校,一個工廠,一個社區,一個城市都是一個“生存個體”。一切生存個體的上位的人,如父母、老師、校長、經理、市長都應該“輔”一切下位的生存個體。生存個體之間不需要攀比競爭。如果大家都要當冠軍,都要爭第一,都要揚名世界,那麽大家都無法實現人文自然。

戴志勇:林毓生先生曾向您表達一個觀念:儒學難以接引自由主義,道家才能接引自由主義。您的分析? (林毓生,生于1934年,美國威斯康辛大學麥迪遜校區曆史系教授。杜維明,生于1940年,北京大學高等人文研究院院長。——編注)

劉笑敢:林毓生建議我考慮道家與自由主義,這個建議是對的,好的。杜維明組織了儒家與自由主義的討論,當然他不光是討論這個,還討論儒家的身體觀等等。但是,中國哲學基本上是跟著歐美走,西方人討論self,我們就討論自我,西方人討論body,我們就討論身體觀,西方人討論自由主義,我們就討論儒家與自由主義,這在一方面是好的,因爲你見賢思齊嘛。但另一方面,中國哲學有沒有自身研究和發展的自主性,有沒有自己的課題和重點?

應該有自己的問題意識,有自己的理論關切和現實關切。你跟著西方走,這本身沒有錯,但因此而忽略了自己的根基和特點,那就不好了。精英主流都跟著別人走,而獨立研究和獨立思考就被淹沒了,這就不太好。

所以,林毓生當初跟我說這個話,我沒有行動。自由主義是一個太大的話題,西方近三百年的曆史,政治、經濟、哲學、宗教都跟自由主義有關系,從哪裏入手?我沒有時間和精力處理這樣大的課題。

另外,我還有顧慮,如果我先去研究了自由主義,再來研究老子,那可能真的把老子當做中國式的自由主義者了。那不是我的目的。現在我覺得老子的基本思想已經弄清楚了,腳跟基本站穩了,就可以做一些老子與自由主義的比較。但這難度是很大的,要兼通中西,兼通古今,兼通不同學科,如西方的哲學、政治學、經濟學、社會學,等等。無論是中肯的比較,還是自覺的溝通、引入、發展,都是很艱難的課題。我有些舉輕若重,做事比較慢,還需要很多時間去思考。

不能把隨意解釋當作思想創造

戴志勇:狄百瑞等曾分析儒學的人格主義、自由傳統。晚明曾有三教合一的主張,魏晉亦有名教即自然的儒道調和主張,今天的語境下,是否可能對儒道關系有新的理解?(狄百瑞,本名William Theodore de Bary,生于1919年,卒于2017年7月14日,美國漢學家。——編注)

劉笑敢:儒道相通沒有什麽大問題,其實二者本沒有什麽嚴重的沖突。如果不是站在衛道的、宗派的立場上,基督教、猶太教、天主教、伊斯蘭教,儒釋道,都可以相通,可以和平相處。各有所長。但如果誰要強調我跟你不一樣,我比你好,我比你高明,你要承認我的主導地位,那就會引起緊張和沖突。沒有哪一種學說,窮盡了所有好的原則、理念、效果,不同文化、信仰、學說,相互切磋,共同存在、交流,本身是有價值的,是應該提倡的。

儒家與道家曾經融通爲一,如說名教即自然。郭象說我們都各有性分,按照自己的性分來行動,不超越之,自足之,就可以逍遙。性分包括了社會身份,你是皇帝、大臣,皂隸,你的性分就不僅是先天特點,也包括社會身份,安于這種身份,就是接受名教,就可以逍遙。(郭象,字子玄,西晉時期玄學家。——編注)

但接受古代的這些思想,需要留意。比如對魏晉時期的思想,要盡可能准確理解,也不太容易。因爲有些大家提出的一些思想,已經被我們當作理所當然了,但實際那不一定是准確的。比如說到“越名教而任自然”,一般認爲那就是否定名教而因任自然,但這不是嵇康他們講的意思,他們講的是一種很高的超越的境界,在這種境界中你不必念念不忘實行名教,你的行動就自然而然地符合名教了。“越”字不是否定的意思。(嵇康,三國時期曹魏思想家、文學家。——編注)

戴志勇:嵇康可能認爲,名教就在你的天性裏了,是你的生存結構。

劉笑敢:也可能是這樣。我不必考慮尊敬父母,行動中就自然而然地尊敬父母了。這是真正好的境界,天天說要尊敬父母,時時刻刻想著尊敬父母,所以我要尊敬父母,這就不夠自然了。言行之間,舉手投足都體現尊敬父母,不必考慮名教,但行爲自然而然地符合名教,這是“越名教而任自然”這句話的本義。但我發現,從湯用彤先生開始,這句話的理解就偏了。(湯用彤,生于1893年,卒于1964年,中國現代哲學家、佛學家。——編注)

湯用彤把名教和自然的關系提煉出來,作爲魏晉哲學的一個主題,但你去看文獻材料,真正直接討論名教和自然關系的,基本沒有。越名教而任自然,也不是在討論自然和名教的關系,而是說要超越名教的思考,體現自然,這才是好的名教。天天念念不忘忠君愛國,那已經是不正常的社會狀態。

這就涉及到我們後人如何提煉古人的概念來解釋古人的思想。用古人的某種說法當作一個人、一群人、一個時代的思想主題,這可能是一種比較普遍的做法。好處是能提綱挈領,但你回到原文,發現那個時代根本沒有把名教與自然作爲一對命題來認真討論,這樣從哲學史思想史的角度來看,這個概括就落空了。不是說這種做法不好、不對、不能做,而是說我們對這種做法本身應該有一個更全面的思考。

如果湯用彤說,我們可以借用名教和自然這一對概念來觀察魏晉思想史,那就好了,如果說魏晉人就自覺在討論名教與自然的關系,這並沒有足夠的文獻根據。所以,我覺得盡管中國的思想史、哲學史的研究明星閃耀,名著多多,但作爲一個學科的方法、標准、目標還不夠成熟,缺少自覺的方法意識。客觀了解思想曆史發展的可能原貌,和高屋建瓴地重新概括建構過去的思想史,這兩者還是常有混淆。

戴志勇:兩種定向都做得不夠。

劉笑敢:是這樣。有的人就說,你怎麽分得清兩種定向呢?或者有必要分清嗎?我的回答就是,你不去自覺分清,就會混淆兩種不同的工作,就是兩頭不到岸。不去反複挖掘過去的思想資源,滿足于人雲亦雲的、沒有嚴格檢驗過的曆史的真相,那麽能夠對現代社會提供的思想資源也就很有限,也很容易將現代流行的思想當作古人早已有之的東西。更糟糕的是,這樣的混淆很容易爲隨意的解釋打開大門,再加上對伽達默爾的哲學诠釋學的誤解,那就談不上嚴肅的學術研究或理論建構了。總之,不能把隨意解釋當作思想創造。