澎湃新聞記者 許振華

“倘若再讓我做決定,我絕對不會選擇偷渡這條路。被押送至移民局的時候,我想死的心都有了。”回國後仍在完成防疫程序的小傑告訴澎湃新聞(www.thepaper.cn)。

去年3月,小傑與其同鄉經人介紹,從家鄉河南省前往印度尼西亞蘇拉威西島工作。在印尼工作後,他們發現實際待遇遠不如承諾所言,工地上不合規乃至于違法的現象層出不窮,他們護照也被公司扣押。6月,他們決定辭職回國,然而,一直到9月中旬,他們仍無法拿到回國所需的護照。在此般情況下,小傑等五人決定铤而走險,以偷渡的方式繞道馬來西亞回國。

9月18日,小傑等五人在馬來西亞柔佛州海岸被馬方的軍人逮捕。這一消息很快傳到了他們的家屬耳中,已與在海外的丈夫們失聯多天的妻子們這才意識到他們經曆了什麽。據小傑回憶,當時他們已經接近馬來西亞柔佛州海岸,卻被邊防部隊發現。盡管小傑等五人和同船的10名印尼人跳入海中,他們還是被馬部隊抓獲。

“我們被發現時,船裏滲入了海水,快到我肚子的位置,情急之下我們選擇跳水。我和同伴奮力遊向海岸,快到岸邊時聽到了兩聲槍響。我們和5個印尼女人、5個印尼男人躲在樹林裏,但很快還是被逮捕。”小傑回憶起這些經曆,還是心有余悸。

實際上,這五位河南工人走過的偷渡之路素以危險著稱。他們偷渡被抓後三個月,去年12月15日,20多名印尼籍工人在柔佛州海岸遭遇海難身亡。馬來西亞有著爲數可觀的來自印尼的未注冊勞工。這20多位死難者與數十萬計的印尼同胞一樣,試圖以偷渡的方式進入馬來西亞,以獲得報酬更高的工作機會。

而小傑等五人離開印尼的路徑,恰恰與印尼勞工非法入境馬來西亞的路徑重疊。據小傑回憶,當時與他們同船的均爲印尼人,除了10名印尼籍被捕者外,還有幾十名同船的印尼人未被警察逮捕,去向不明。

希望從燃起到熄滅

五名河南工人的家屬強調,他們是因回國無望、幾乎精神崩潰才铤而走險選擇偷渡的。據《鳳凰周刊》新媒體賬號“觀象台”去年12月18日報道,在印尼蘇拉威西島鎳礦園區的中國工人圈子裏,有人先偷渡去馬來西亞、最後成功回國的傳聞早已傳開。這些工人中的不少人都認爲自己遭受了外包公司乃至園區企業的不當對待,但因護照被扣押、機票昂貴等原因滯留在印尼,他們爲盡快回到中國想盡了辦法。

去年下半年,小傑等人因索要護照、要求按照招工承諾簽訂合同、討要拖欠薪資等維權行動,已與外包公司“鬧掰”。他們留在工業園中沒有工作可做,又始終無法通過溝通協商、求助大使館、微信公衆號發文求助社會等方式拿回自己的護照。同年9月,他們爲了回國,聯系了外號“牡丹”的蛇頭。“牡丹”在工地附近開了一家飯店,她聲稱自己並非專門經營偷渡業務,只是想幫人離開。

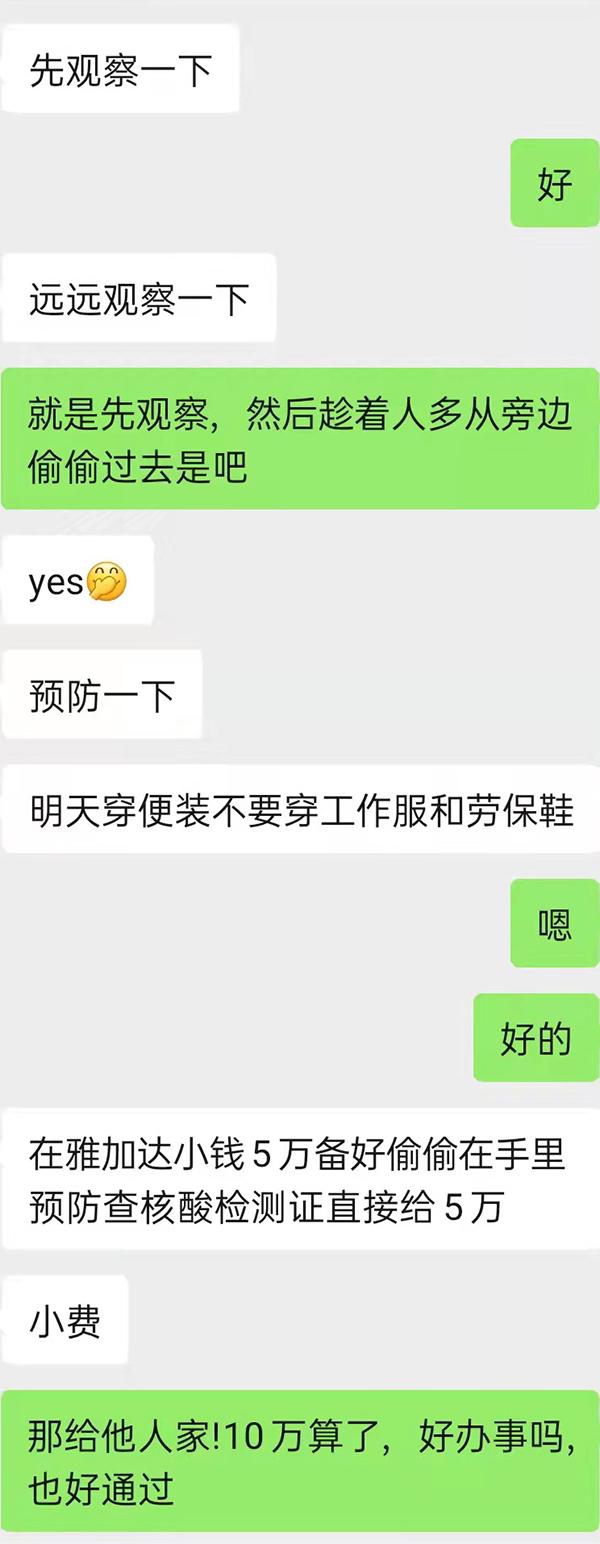

涉事勞工和對接蛇頭之一的對話記錄。對話中貨幣單位是印尼盧比。本文圖片 受訪者提供

小傑回憶說,偷渡路程在去年9月中旬開啓,費用爲每人約12000元人民幣。在蛇頭安排下,他們從所在地乘民航飛機到雅加達,再從雅加達承民航飛機抵達臨近新加坡與馬來西亞的印尼巴淡島。“一路上,我們都很順利,安檢等通道都形同虛設,能感受到蛇頭確實有能力疏通關系。我們很順利就到了巴淡島。”小傑說道。

00:07

視頻加載中…

涉事工人從巴淡島中轉站到優班島,他們最終從優班島登上前往柔佛州的船。 來源:受訪者提供(00:07)

巴淡島是印尼和馬來半島間偷渡網絡的重要節點。准備上船前,小傑和同伴陷入了猶豫,他們不知道前路會通向何方。況且,只能容納十幾人的小船要承載數十名偷渡者,這讓他們對這條路線的安全性更感疑慮。“事已至此,不上也得上了。我們因爲猶豫,到最後才上船,反而被擠到了最外面、最容易暈船也最容易被發現的位置。”小傑告訴澎湃新聞。

按照承諾,在馬來西亞這邊的對接蛇頭可以通過“走關系”的方式幫小傑等人辦理新護照,以“合法身份”乘坐飛機飛向中國。不過,隨著小傑等五人被馬部隊扣押,馬來西亞蛇頭所“吹噓”的灰色手段可否實現已無法查證。

被馬方扣押後,小傑等人輾轉來到柔佛州北幹那那移民局扣留營。一直到12月24日,小傑才順利登上回到中國的航班,完成其遣返程序。在小傑被扣押初期,蛇頭仍在向家屬誇耀其“關系靈通”,可以爲被扣押者尋找律師、購買回國機票,且速度會“很快”,但每一步所需費用都不菲。小傑回憶稱,扣留營中也有其他試圖通過蛇頭渠道回國的中國人,他們和蛇頭接觸求助的每一步都會被索取費用,近乎“無底洞”。小傑等人的遭遇引起了赴印尼中國勞工、在印尼的中國公益人乃至于馬來西亞民間的關注。家屬最終選擇與願意近乎免費地提供法律援助的馬來西亞人權律師劉毅龍合作,小傑等人也就此與蛇頭斷絕來往。

一位依然滯留印尼的中國勞工向《鳳凰周刊》“觀象台”透露,去年春季有過兩個僥幸回國的人,此後再沒有過成功案例。而小傑在有律師幫助的情況下,也花了3個月的時間才完成遣返程序回國。小傑的四名同伴則仍在扣留營等待發落,家屬仍對四人可否按計劃在1月和2月登上回國飛機感到擔憂。

悲劇並非孤例

“我見識過太多船只在海上傾覆的事件了。”阿蔔杜勒-阿齊茲·伊斯梅爾(Abdul Aziz Ismail)向法國24新聞網“觀察者”欄目(Observers)表示,據他分析,許多印尼勞工在開齋節、家屬婚禮等重要節慶時分需要回家。然而,不少人因未登記在冊而無法擁有合法身份,因此會以偷渡的方式從海路返回印尼。另外,很多印尼勞工可能因未擁有合法身份而在馬來西亞面臨訴訟;即使是登記在冊的“合法勞工”,其身份也可能因雇主未及時續簽簽證而失效;所有印尼勞工都有可能面臨護照等證件被沒收的狀況,而這是常見的用來強迫印尼勞工工作的手段。上述因素都促使一些印尼勞工铤而走險,以偷渡方式離開馬來西亞。

阿蔔杜勒-阿齊茲是馬來西亞雪蘭莪州“反人口販賣理事會” (MAPMAS) 成員,他負責幫助未登記在冊的在馬印尼工人安全返回印尼。雪蘭莪州位于馬來半島西海岸中部,受吉隆坡都市圈輻射。來自孟加拉國、印尼等地的偷渡者在穿越馬六甲海峽後常在雪蘭莪州上岸。

“更可悲的是,走私集團根本不在乎(偷渡者的安危)。事實上,他們總是在尋找獲利的空間和機會,而沒有考慮(他們運送的人)的生命風險。”阿蔔杜勒-阿齊茲說。

根據馬新社報道,在去年12月15日發生的海難悲劇中,從印尼龍目島出發的失事船只上載有約50名來自印尼的非法移民。救援人員僅救出其中13人。當月19日,馬來西亞當局停止了對幸存者的搜索工作。據報道,造成海難的因素可能是季風所造成的狂風暴雨,傾覆前船只距離海岸邊僅約20米。

一如阿蔔杜勒-阿齊茲的講述,上述事故並非東南亞海上的孤例。2016年7月23日,一艘載滿非法移民的船只于深夜在柔佛州外海翻覆,至少有8人死亡、20人失蹤,34人獲救。據新加坡亞洲新聞台(CNA)去年12月17日報道,馬來西亞海事執法局(MMEA)表示,幾乎每晚都會有船只試圖非法進入馬來西亞水域。

“(去年12月15日的)沉船事件顯示了這條非正規移民路線的危險性。許多印尼人以這種方式進入馬來西亞,在農業、建築業、制造業等行業工作。馬來西亞的人均GDP是印尼的三倍之多。”法國24新聞網報道如此寫道。

“我們是在上船前才知道,這條船主要是給印尼人偷渡到馬來西亞工作用的。在扣留營裏,人數最多的也是印尼人。”小傑回憶說。

上岸之後的擔憂

“馬來西亞,尤其是馬來半島(通稱‘西馬’)海岸線長,海邊紅樹林茂密,人口集中在城市,因此海岸邊人口稀少……這都構成了容易偷渡的條件。”小雷(化名)向澎湃新聞分析說。他是馬來西亞公民,正在撰寫移民研究相關的碩士論文。

他向澎湃新聞介紹說,馬來西亞于上世紀70年代至90年代駛入了亞洲經濟快速發展的快車道。在政府扶持馬來族中産階級的政策、城鎮發展導致鄉村人口外移等因素影響下,馬來西亞開始爲缺乏大量勞動力的出口和種植業引入外籍勞工。時至今日,馬來西亞可招聘外籍勞工的産業越來越多,可向馬來西亞輸入外籍勞工的國家也越來越多,這讓外勞成爲馬來西亞密集勞動力産業的主要勞動力,而不良的移民工人管理體制間接催生了偷渡乃至人口販賣産業。

馬來西亞的人口販賣問題之嚴重,甚至引起了外國政府的關注。據路透社2021年7月2日報道,彼時美國國務卿布林肯指控稱,馬來西亞在人口販賣問題上有顯著的“強迫勞動”現象。美國國務院人口販賣問題辦公室執行負責人卡裏·約翰斯通(Kari Johnstone)說,馬來西亞人口販賣的受害者大多數是外籍勞工。

據路透社報道,在馬來西亞,僅登記在冊的外籍勞工就有200萬人,而未登記在冊的外籍勞工人數甚至更多,他們大多來自印尼、孟加拉國。據法國24電視台報道,印尼雅加達民間組織“移民關懷”(Migrant CARE)馬來西亞協調員Alex Ong指出,很難確定有多少印尼人試圖通過海路進入馬來西亞。“移民關懷”稱,每年有10萬至20萬印尼人在沒有合法證件的情況下進入馬來西亞,被馬來西亞邊防部隊攔截或是因遭遇海難而登上新聞的船只都只是冰山一角。

“移民關懷”分析說:“一旦印尼勞工抵達馬來西亞,許多人無法獲得合法身份。即使是獲得合法勞工身份的印尼人,也可能會因各種因素失去合法身份。馬來西亞總共有超過150萬未登記在冊的印尼勞工。假使這些人受傷,或者其雇主決定解雇和降薪,他們不會獲得社會保障。”Alex Ong認爲,這意味著許多印尼勞工在馬來西亞有陷入“強迫勞動”的風險。

小傑其實也差點與印尼無證勞工一樣要面臨上述問題。他回憶說,馬來西亞對接的蛇頭宣稱其在馬來西亞擁有多個工廠,可以讓他們在這些工廠裏工作,以獲得回國薪酬和躲避抓捕。若小傑等人未被馬來西亞官方逮捕,他們很有可能會在這些“黑工廠”工作,無法獲得任何社會保障。

小雷認可這種情況的可能性。“雖然馬來西亞國內很少有來自中國的非法勞工。但在偷渡之後淪爲黑工,這是可能的。”小雷說。

小雷也認爲,正是小傑這樣的案例凸顯出馬來西亞邊境管控問題的複雜性,“雖然大部分馬來西亞人對非法偷渡等問題漠不關心,但還是有民衆認爲這是很嚴重的社會問題,要求政府采取更多措施應對。因此,政治姿態總體傾向于保守的本地政府喜歡宣傳‘打擊非法外勞’的成效,但在非法入境者的具體身份上,比如是難民、外勞、犯罪者,往往混爲一談。”小雷說,“在馬來西亞,偷渡、非法外勞、難民與人口販賣等問題常常被捆綁在一起。盡管這些問題彼此交織,但又各不相同。”

小雷指出,在馬來西亞民間和政界,常常出現將所有非法入境者等同于“罪犯”的論述,而這無益于解決問題,對許多人口販賣的受害者也是不公平的。“疫情暴發後,馬來西亞曾兩次拒絕緬甸羅興亞人難民船進入,斥責這些人是蛇頭安排的偷渡者。”小雷說。而據小傑講述,他在馬來西亞移民局也見到了很多羅興亞人,他們不願被遣返回族群紛爭持續不斷的緬甸,也無法在馬來西亞獲得自由。

馬來西亞記者小魚(化名)也告訴澎湃新聞:“偷渡者一般多數來自東南亞和南亞國家,以尋求工作和逃離戰亂爲目的進入馬來西亞。由于語言差異,新聞報道一般只會引述來自官方機構的新聞稿或資訊,這使得社會對偷渡者的理解一般局限在‘落後、貧窮國家的人偷渡來馬’,將他們等同于‘非法入境’乃至‘犯罪’之人,甚至指控這些入境者搶奪馬來西亞的國家資源和工作機會。”

“河南工人事件恰恰挑戰了這些簡單化的敘事。馬來西亞偷渡事件頻發,我們是看到河南工人的家屬在社交媒體上的求助信才明白個中緣由,也因此感到震撼和心痛。”小魚說,“靠人蛇集團偷渡,即使給了錢也買不了保障,隨時會賠上性命。”

讓小傑等人陷入窘境的印尼工地

強硬態度下的混亂與黑暗

小魚說,馬來西亞內政部表面上對無證移民和偷渡者態度非常強硬,“他們的態度近乎‘殺錯了也不放過’。馬重要政客、現任內政部長哈姆紮·再努丁(Hamzah Zainudin)甚至宣稱,在新冠疫情封鎖期間應該把包括有證外勞在內的所有外勞都抓進去再說。取締行動更會邀請媒體大肆報道,讓這些外勞徹底暴露在聚光燈之下,以此來‘展現政府打擊非法外勞的決心’。”

與之形成鮮明反差的是,實際上馬來西亞對外籍勞工等入境人口的管理非常混亂。小雷分析說,主要負責管理外籍勞工的內政部和人力資源部之間權責不明晰,兩部門之間有爭權和推诿的現象。“管理之混亂,甚至讓馬來西亞出現了‘非法外勞’比‘合法外勞’還要多的狀況。外勞的人數統計只有通過國會議員詢問才有可能得到一些並不代表全貌的數據。”小魚指出。

“假使外勞成功抵達馬來西亞,無論其身份是否登記在冊,都有可能面臨不分青紅皂白的逮捕、語言不通之下的恐嚇,社會大衆甚至會懷疑警方對外勞的行動是否只是在討要‘咖啡錢’(馬來西亞社會形容索賄的說法)。”小雷說,“疫情當前,外籍勞工其實是最脆弱的人,但馬政府只以防疫的名義來合法化所有對外勞的強硬行動,也未貫徹落實外勞疫苗接種計劃,甚至背棄了不會在疫情期間針對求診外勞采取行動的承諾。”

防疫的壓力也落在了移民局扣留營上。據《當今大馬》等馬來西亞媒體報道,疫情期間,多個移民局扣留營空間緊張,外界非常擔憂移民局會暴發疫情。而正是受疫情防控因素影響,小傑的代理律師劉毅龍幾乎無法直接與其代理的中國勞工接觸,就連間接的通話申請和信息傳達都難以暢通地實現,這爲他提供法律援助增添了許多困難。

小傑回憶起扣留營內的生活,不願多言。他提到,每天的生活煩悶而枯燥,還有很多“黑暗”的事情發生。“馬來西亞也常出現關于扣留營官方人員欺負扣留者的事件,原本屬于扣留者的權益、基本生活配給都可能變成需要用錢來購買的服務。”小魚向澎湃新聞分析說,“扣留營內的交易方式已經自成一體,非常成熟和系統化地運作,但難以直接曝光。由于基層官員薪資微薄,他們有了索賄動力,索賄過程又直接簡單,而難以向外界曝光,因此官官相護,形成了成熟的交易系統。”

“在扣留營的每一天都度日如年。我真的不希望有人再選擇偷渡這條路。我是幸運的,但不是每個人都能這麽幸運。在海上可能遭遇海難,在岸上可能遭遇劫匪乃至槍擊,去到馬來西亞還不知道會有多少黑暗的事情。因爲我的妻子不放棄我、社會各界關注我們,我們才有了希望。”小傑向澎湃新聞說。

(小雷正在攻讀與移民研究有關的學位,小魚仍在馬來西亞媒體中工作,小傑與其家人擔心蛇頭的騷擾和報複。考慮到上述因素,他們使用了化名。)

責任編輯:胡甄卿

校對:施鋆